Photo by

ryo_noda

人事が面接しているからこそ学歴フィルターが存在する

短時間・短期間の面接で「人となり」がみえてくるわけがありません

ある意味、騙し、騙され、な世界。就活生からすれば、JDの書き方や面接の受け方の「攻略本」を熟読して、その通りに準備します。

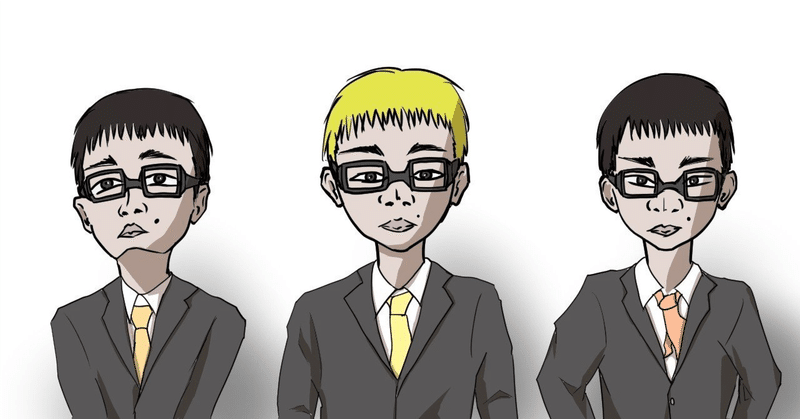

就活生がその攻略本通り実行すれば、選考する側は、同じような就活生と面接するコトになるわけです。就活生としては「正解」な面接をしているつもりでしょうが、間違いではない対応なのかもしれないですが、他の就活生との差別化にはなりません。

つまりは「誰を選んでも同じ」とまでは言わないですが、五十歩百歩なわけです。となると、偏差値高い大学に入学した努力やセンスが定量的に優劣をつける要素になるので、そこで学歴フィルターの出番になるわけです。

人事からすれば学歴フィルター利用の選定は安全策

人事が一括採用し、新卒研修後、各部門に配属される場面を想像してください。

(その部門では)使えない人材があてがわれた部門はどう思いますか?人事に対して不満を持ちます。しかし、学歴フィルターを通過してきていれば、ある意味致し方ないという納得感もあるはずです。就活の短期間で、深い「人となり」まで把握するのは困難なのは理解できるケースもあります。

例えば、成果が発揮できない新卒が、早慶卒とFラン大学卒だった場合、部門からすれば、「なぜFラン大学卒を採用したのだ!」という意見がでてくるケースも想定できます(Fラン卒すべての人が能力が低いわけでも、早慶卒すべての人が能力が高いわけでもありません)。

という状況を想像すれば、人事としては、結果、安全策としての学歴フィルター利用になるのです。

結局は、人事採用が根本的問題のひとつ、部門&ジョブ型採用にしましょう!という話です。

就活は、なぜジョブ型採用にしないのですか?|Hoshina (note.com)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?