墨田区の製造業をさぐる

2020年度の授業は、誰もが知るある事情で、全てオンラインでやることになった。演習科目は、実際に手を動かすことで、学びの手法を体感する趣旨の授業だと位置づけている。特にこうした類の学びは、学内で完結させてしまうのではなく、何らかの形で学外と接点を持つ、社会連携型で展開することを長年実施している。

演習科目では、近年都市部の学生にとって大きなテーマである、インフラの老朽化と地方の課題に対する地方創生政策について取り上げている。実は両者とも、戦後の経済社会変化がその根底にあり、相互に関連している課題である。重要なのは、それらに対する回答が見いだせないまま、学生達のような次の世代にそうした社会を、そのまま渡さねばならないということだと認識している。

高度成長期からバブル経済を経て、21世紀に入るまで、正直言えば、こうした問題に対して、この国は何もしなかったと思っている。バブル経済の頃、有り余る金で無駄なものをたくさん買ったし、1988,89年に、竹下政権で「ふるさと創生事業」として、地域振興を目的に全国3000超の市町村に、一律1億円が交付されたのは、未だに記憶している。その金を使って、どこも箱物を建てた。金塊に変えて住民に見せびらかした自治体もあった。金の購入をした自治体が多かったのは、時代性だろうか。

改めて、当時の各自治体の主な使途を見ると、何かのギャグかと思わざるを得ないだろう。村営キャバレーや、イベント用の大鍋、果てはそのまま貯金などなど。未来に繋がるような施策を余り考えなかったのだろうか。

今年度は、特に横浜の大学生には、おそらくかなり馴染みのないであろう、墨田区をテーマにした。下級生の演習であり、まず地方より、ザ東京というべき場所を知るべきだろうし、何より容易に現地調査が出来るところにメリットがあると思っていた。

結局全てオンライン講義になってしまい、ネット上の公開データとGoogle Street Viewを使って演習をせざるを得なくなってしまったが、その成果をnoteのマガジンで公開することにする。

本演習のテーマとしては「墨田区のコンテンツ作り」を通して、勝手にブランディングして行くことに設定した。墨田区を取り上げた理由は、仮説としてあるのだが、あくまでも作業仮説なので、ここでは詳細には述べない。

与件無しに、墨田区の特徴を挙げるとしたら、スカイツリー、町工場、花街などなど、比較的限られたイメージに集約されていくだろう。実際に、授業時の履修者の最初の反応もそういったものだった。

まずは、その中で製造業、町工場を取り上げてみる。

町工場って何だったんだ?

「町工場」という言葉は、俗称だろう。最近は、大衆向け中華料理店を町中華と呼んだりするが、それも似たようなもので、余り自称名としては使われないように思える。

要するに、住居と製造工場が隣接していたり、共存していたりするような、産業集積を意味する概念と言えるだろう。「町」という言葉には、一次産業を中心とした地方ではなく、都市部にあるということや、住居との共存という意味合いがあるし、「工場」は、元々中小規模の製造業を指している。

これは極めて日本的な製造業のありかたで、例えば英語だと、「small factory」とか「backstreet workshop」と呼ぶらしいんだが、何かニュアンス的に違う気がする。

東京の町工場は、イメージ的には、東京の東側に多くある印象ではあるが、実は相当いろいろな場所にある。

経産省の「産業構造の転換に即した都市政策のあり方懇談会」で、東京圏の工業集積地についてまとめた資料がある。

それを見ると、東京の周辺地域、神奈川、埼玉、千葉にも多くの工業集積地域があって、さながら東京圏は製造業の町である。そうか、戦後の集団就職は、ここを目座して集まって来たんだ。三丁目の夕日は、東京のぐるりにあったわけで、別に東京タワーが見える場所だけじゃなかったんだ。

昭和33年8月に上映された川崎市の政策ニュース映画に「工業青年の学校」と題された一編がある。ここに映っているのは、明らかに町工場だし、少年にしか見えない工員さんたちは、地方から上京してきた農家の次男、三男だろうか。

こうした佇まいの町工場がこの後の高度成長期を通して、モノづくり日本を支えて行くことになるのである。この光景は、当時東京の周縁地域のどこでも繰り広げられてきたに違いない。

都内で言えば、大きく3地区に、町工場群がある。

①城北地域

・荒川右岸(北・板橋区)

②城東地域

・隅田川・荒川沿い(台東・江東・墨田・荒川・葛飾・江戸川・足立区)

③武蔵野・多摩地域

・武蔵野地域(武蔵野、三鷹等)

・多摩中央地域(八王子、立川等)

・多摩西部地域(青梅、羽村等)

④城南地域

・目黒川~多摩川間(品川・大田区)

これらの町工場のルーツは、元々江戸という都市に集まってきた住民が、新たに産業を作り出すために行った、職人仕事や家内労働による消費財の生産にあると言っていいだろう。都市圏には、1次産業を支えるために必要な、生態系サービスが存在しないため、2次、3次産業を創出せざるを得なかったという事情は想像が付く。

そこから明治期になり、エネルギーを利用した工業に産業が移行し、官営工場を中心にその地域に工業が根付いていくようになる。

戦前は、殆どの工場が最終的には軍需に繋がって行ったと言っていいだろう。工業技術の進歩は、軍事技術により支えられ来たというのは、工業化社会の摂理でもある。現在でも、ICTやAIを中心とした高度科学技術は、戦いの場で実験され、進歩を遂げ、開発費用を取り戻すために民生化されて、一般市民がその恩恵を受けて行く。

東京圏には、明治期以来、多くの中小の製造業者が存在していた。殆どが官営工場の下請けなどを中心にした業務に携わっていたわけだが、特に特徴的なのは、軍事産業に関わっていたため、その時代における最先端の技術が求められていたということであろう。軍事技術は、民生よりもワンランク上の精度や機能を求められる。戦闘のさなかに兵器が故障したり、使い物にならなかったとしたら、死活問題だろう。

元々日本の産業は、乏しいエネルギーや様々な制約の中で固有の進歩を遂げている。まさにこの中小製造業もその通りであり、技術的な質の高さで、日本の軍事を支えて行った。日本の製造業のこうした側面は、しばしば戦艦大和やゼロ戦など、伝説的な兵器と共に論じられることが多い。

1944年(昭和19年)11月24日、東京はB29による初空襲を受け、以降106回の空襲を受ける。当初は、中島飛行機武蔵製作所(現在の武蔵野市)が目標だった。1945年(昭和20年)2月16日、ジャンボリー作戦と名付けられた、米空母機動部隊艦載機による本土初空襲が行われ、関東の航空基地と軍需工場が標的となった。

3月10日、東京大空襲、通称下町大空襲が行われ、死者約8万~10万、焼失家屋26万8千戸となる。4月13日、主として豊島・渋谷・向島・深川方面を狙った、城北大空襲が行われ、死者2459名、焼失20万戸。4月15日、主として羽田・大森・荏原・蒲田方面を標的とした、城南京浜大空襲が行われたが、隣接している川崎市も同時に被害を受けている。死者841名。焼失6万8400戸。

太平洋戦争時の、この東京圏への空襲は、明らかにこれらの製造業が集積する地域を狙ったものだ。本来、戦闘に携わっていない一般市民である非戦闘員を、戦闘に巻き込む行為や巻き込む可能性のある行為は、戦時国際法で明確に禁止されている。

にもかかわらず、市民の居住する地域が空襲の標的とされたのは、生活と産業が混在した、町工場の特性が根拠だったと思わざるを得ない。

城北、城東、武蔵野、城南方面と、見事なくらいに、日本の製造業が生まれてきた地域が、空襲で狙われている。日本の製造業は、一度敗戦によって全て無からのスタートを余儀なくなされている。

都市部の復興と製造業の復活

大空襲を経験し、荒廃した都市部だったが、昭和25(1950)年6月25日に開始した朝鮮戦争に伴い、米軍からの物資の調達による朝鮮特需により、再び都市部の製造業に需要が高まってくる。町工場の起点は、ここにあると考えていいだろう。この朝鮮特需は、敗戦から5年経って、なんとか都市部が復興してきたことと相まって、都市部の製造業にとっては絶好のタイミングだったと言えるだろう。

都市のインフラが破壊し尽くされたこともあり、敗戦後、多くの人々が、地方に移住して行った。しかし、戦前から継続していた農村を中心とした家督精度によって、いわゆる跡取り以外の人間が生活する余地がなく、さらに地方の一次産業自体の生産性の低さから、昭和20年代前半は、地方に多くの余剰人材が存在していた。

詳細な撮影年代は不明だが、恐らく昭和20年代後半か30年代の初頭と思われる映像に、以下のようなものがある。

岡山県のイ草生産の手伝いに、四国の各地を中心とした近県から、「労務者」(注)が集まってきたというニュースである。岡山県がイ草の生産高で、日本の首位だったのは昭和30年代までで、以降熊本に抜かれて、昭和の終わりには、産業自体がほぼ壊滅している。

注:労務者という呼称は現在では差別的な意味があるとして、放送できない用語とされているが、本来は軍務者と対比された語であり、民間労働者の呼称だった。

この映像では、このようにナレーションが流れる。

イ草の作付面積5000ヘクタール。我が国第1のイ草生産地、岡山県南部には、梅雨が明けると、遠く四国の各県から海を越えて、多くのイ草刈り労務者が。また汽車を利用して、県北からはもちろんのこと、中国各県や兵庫県から、公共職業安定所の窓口を通して、毎年2万人にものぼるイ草労務者がやって来ます。

映像を見る限り、これらの労務者はほぼ若い男性である。四国地域には、当時こうした若い労働人口が余剰状態だったことが想像できる、貴重な映像である。

こうした地方の一次産業では吸収しきれない労働人口が、都市部の復興と製造業の需要増で、再び都市部に集中して行ったという、以降の流れは容易に想像できる。特に高度成長期以降、それが若年層を対象として、集団就職という労働人口の農村から都市部への移動が、組織的に行われて行った。

特に戦後は、工業技術の進歩によって、大量生産の時代に入り、製造業では熟練労働者よりも単純労働力を必要としていたという事情もあるだろう。昭和30年度以降、多くの労働者が製造業に従事することになる。

端的に言えば、朝鮮特需をトリガーにした高度成長と、集団就職を代表とする都市部への人口移動が、戦後の町工場の存在に繋がってくると捉えていいだろう。

以降、日本の町工場を中心とした製造業は黄金時代を迎え、「モノづくりニッポン」という名前を轟かせていくことになる。

"MADE IN OCCUPIED JAPAN"という表記のある商品が存在する。「占領下の日本製」という意味で、昭和22(1947)年からサンフランシスコ講和条約が発効された昭和27(1952)年までの5年間、合国軍最高司令官指令として日本からの輸出品に表記が義務付けられていた。

以降でも、"MADE IN JAPAN"が粗悪品の代名詞だった時代があった。

映画バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3の劇中、1955年のドクが「安物を使うからだ。見ろ、Made in Japanと書いてある。」と言ったのに対し、マーティが「なに言ってんのドク。最高のものはみんな日本製だよ。」と返し、「(敗戦国の日本とは)信じられん。」とドクが驚くというシーンがある。 Wikipedia

明らかに、製造業が、特に中小の町工場が、日本の戦後を支えていた時期があった。言うまでもなく、戦後社会の延長線上に、今の社会があり、その後もそのバリエーションとしての社会が継続して行くのであろう。ある感染症により、2020年から新たな形での経済社会が展開し始めてきている。その先にはどういう社会が待っているのかは定かにはわからないが、技術が生み出す何かが人々を支えて行くという、いわゆる産業資本主義の構造は変わらないだろう。

城東地域の町工場

そもそも、産業には集まりたがる性質がある。ひと昔間だったら、古本は神田、お茶の水、電気機器は秋葉原、バイクは上野というように、今は違ってるんだろうけど…。これを産業集積と呼ぶ。

平成18年版の中小企業白書では、産業集積を以下の4類型に分けている。

①企業城下町型集積

特定大企業の量産工場を中心に、下請企業群が多数立地することで集積を形成。

②産地型集積

消費財などの特定業種に属する企業が特定地域に集中立地することで集積を形成。地域内の原材料や蓄積された技術を相互に活用することで成長してきた。

⓷都市型複合集積

戦前からの産地基盤や軍需関連企業、戦中の疎開工場などを中心に、関連企業が都市圏に集中立地することで集積を形成。機械金属関連の集積が多く、集積内での企業間分業、系列を超えた取引関係が構築されているケースも多い。

④誘致型複合集積

自治体の企業誘致活動や、工業再配置計画の推進によって形成された集積。

墨田区の場合、ルーツを辿れば、②の産地型の性格を持つが、基本的には⓷都市型複合集積と言えるだろう。集積地には、企業間分業や取引関係など直接的な繋がりがあるが、さらに企業間の交流による暗黙的な知識の形成などの大きな効果もある。

「産業構造の転換に即した都市政策のあり方懇談会」の中で、東京圏の工業集積地(東京・神奈川・埼玉・千葉)には、各地域の製造業の特性がまとめられている。

それによれば、墨田区、葛飾区、足立区など城東地区は、住工混在地域が広がり、特に、墨田区は家族的規模の零細層が多いと指摘されている。前に述べたように、江戸時代に寺社町、門前町である浅草方面の需要に対して、職人仕事や家内労働による消費財生産が生まれてきたという事情もあり、家内制手工業的な製造業が多くあったということだろう。

東京都の資料「2019年工業統計調査速報」によれば、区市町村別の事業所数では、大田区が 1149 事業所(構成比 11.7%)で最も多く、次いで足立区の 696 事業所(同 7.1%)、墨田区の 666 事業所(同 6.8%)となっているが、これは従業員4人以上の事業所に関するデータである。

墨田区の公式ページには、2018年度のデータだが、全製造業の構成比があり、そちらによれば、大田区13.8%、足立区9.4%、そして墨田区9.7%となっており、4人に満たない製造業が都内には多いということがわかる。

そこで、墨田区の製造業の事業所について、履修学生たちと共に片っ端から調べて行くことにした。

墨田区の製造業に関する情報源は意外と多く、様々な観点から紹介されているが、各事業所の詳細は、以下のサイトにある。この「テクノシティすみだ」は、墨田区の公式サイトに吸収されているが、企業検索があり、各製造業の概要が書かれている。

これはリサーチの過程でわかったことだが、多くの製造業は、基本的にB2B系のビジネスを展開しており、Webページ自体を持たないものが多く、この企業検索が唯一の情報源である企業も相当数ある。

産業集積地としての墨田区の特性を知るために、墨田区内の小地域毎に、どういった業種の製造業があるのかをまずリサーチした。

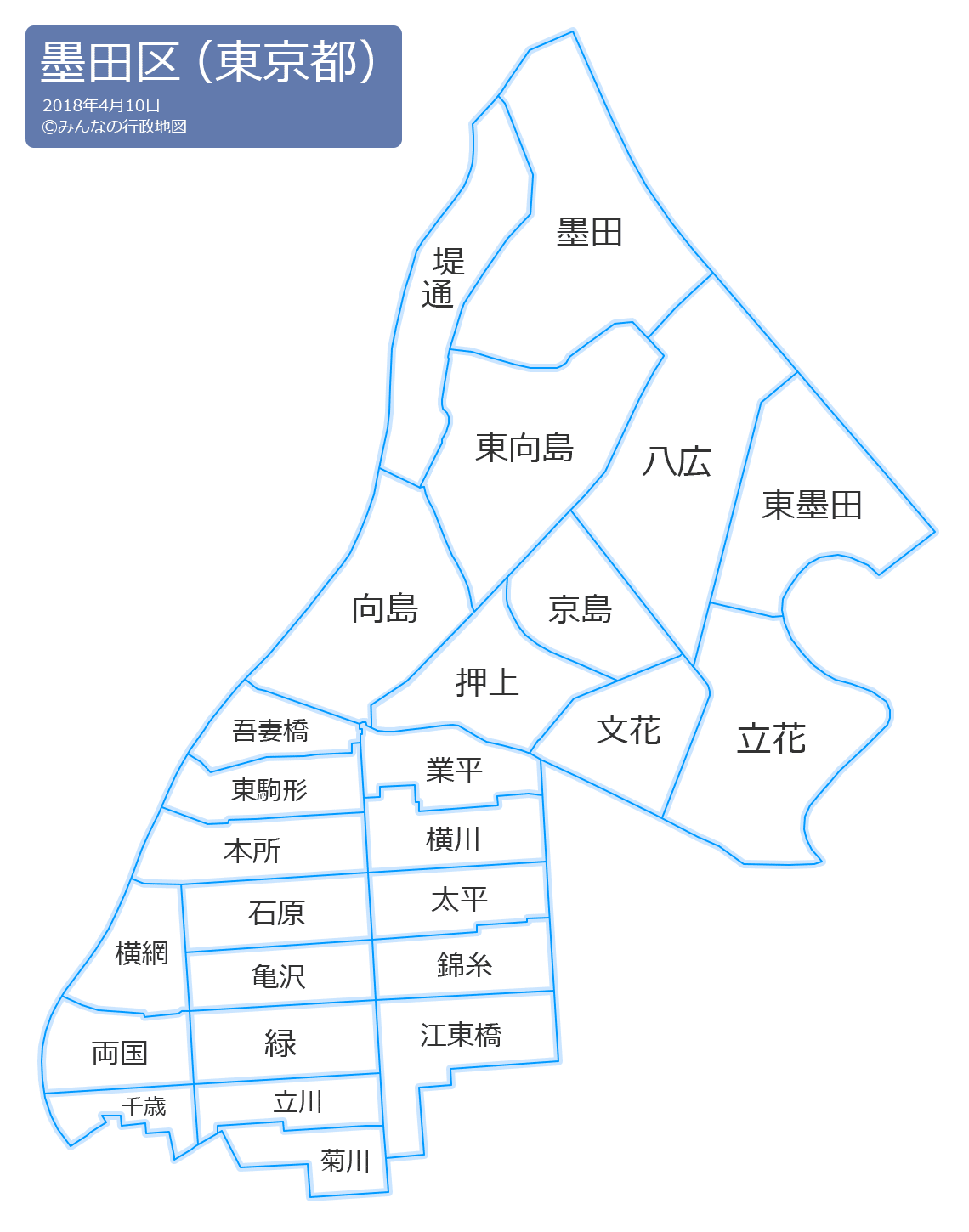

墨田区は、図に示すように26ほどの小地域からなっている。特に南側両国方面には特徴的だが、地域の境界が直線的なのは、関東大震災や戦災復興による区画整理などの結果だろう。

「テクノシティすみだ」では、製造業を23業種に分類している。これらを検索して、地域毎に製造業数を求めると、以下のようになる。検索出来た総企業数は、1,637社で、地域毎、産業ごとに分けて整理してみた。

地域別にみれば、八広、立花に集中しており、業種では、金属製品が最も多く、印刷、繊維が続いている。産業集積と言っても、かなり個性があることがわかる。両者を合わせたグラフが以下である。

本来積み上げ棒グラフで表示すべきだろうが、視認性に欠けるので、あえて折れ線グラフで表してみた。

墨田区の八広にある金属製品製造業は、全85社で、墨田区全体の製造業の中で、5.2%ほどを占めている。

おそらくこうなるに至った理由は多々あるだろうが、墨田区の現状は以上である。資料によれば、墨田区では、昭和40年代後半から工場数の急速な減少が進行してきており、やはり最盛期は高度成長期前半だったようである。

これらのリサーチを前提に、履修者の学生の皆さんに、各地域の製造業を調べてもらい、特に興味を惹いた町工場に行ってもらった。今は、社会的にバーチャルで現地調査をせざるを得ないので、ストリートビューで墨田区を歩いて、町工場の見学に行き、そしてリサーチレポートをこのマガジンに載せてもらうことにする。

Street Viewを使った現地調査については、以下のマガジンに纏めている。

八広の金属加工場の中に入ってみる

ここでは例として、八広の数ある金属加工業の中から、牧野精工さんを取り上げてみる。

同社は、1961年、すなわち昭和36年創業で、丁度高度成長期の前半辺り、3年後のオリンピックに向けて、日本全体が高揚していた時だと推定できる。

牧野精工株式会社は東京都墨田区八広にある、小さな町工場です。小さいながらも50年以上にわたって日本が誇る技術力を支え、多様なニーズにお応えしてまいりました。最小0.6mmという米粒の30分の1サイズの極小パーツの精密加工を得意としており、樹脂部品から難削材まで様々な金属加工を承っております。どんなに難易度が高いニーズにも牧野精工株式会社なら任せられる、というご期待に応え、さらに最小サイズへの挑戦を続けています。

見るからに、高度な技術を持った町工場のようだが、「極小パーツの精密加工」ということなので、高度成長期から一般化して行った電気製品や光学機器などに使われていたことが推定される。

代表者の方と社名が同じ名前で、さらに従業員4名ということからも、固有技術を質的に突き詰めることで、経営してきたことが推定できる。

恐らく非専門家の見学などは、実際には認めてはもらえないだろうが、その工場の前まで行ってみることにする。

まさに住宅の中にあり、思った以上に整然とした佇まいだが、二階には住居部分がある。工場部の入り口の横に、住宅の入り口があって社用車風と私用車が並んでいるのも小さな町工場らしい。

同社は、自社のStreet Viewを公開しており、社内にまで入ることができる。これは実に興味深い光景である。

工作機械と工具などが整然と並んでおり、作業をする人の姿は見えないが、普段馴染みのない人間にとっては非常に物珍しい。作業台の上に招き猫が飾ってあったり、極小加工機械と思われる装置が、外の光が入るようにだろう、窓側に置かれていたり、バックヤードの倉庫なども垣間見れる。

公開されているので差支えは無いとは思われるが、室内に掛かっているカレンダーなどからも取引関係が垣間見れる。事務机の上には、工具のカタログが並んでいるし、年季の入ったバインダーの中に、「修理用クレーム控へ」と書かれたものも見える。送り仮名が「控へ」となっているのが、この会社の歴史を感じさせる。

そう言えば、どの製造機器も、使い込んでいるのがわかるが、丁寧に保守されているようで、こうしたところから、日本の製造業のポテンシャルのようなものを感じたりする。

牧野精工さんは、「小さな町工場」と自称しているが、このように、自社のWebに併せて、Street Viewも公開されている。Webの新着情報が、2015年末で止まっているので、若干気にはなるが、情報発信に積極的な姿勢が伺える。しかし、いろいろ見る限り、どの町工場もこうしたオープンな姿勢のようには見えないし、情報源自体が無いものも随分ある。

外から墨田区の町工場がどう見えるか、以降続く。

※トップの画像は、本授業の履修者でもある、しらじょーさんの、墨田区で写して来た写真を借りました。お礼申し上げます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?