供米と食管制度(#34 ニュース映画で現代社会を勉強しましょう)

社会経済の変化

地域のインフラの整備に合わせて、経済、社会も変化して行きました。

高度成長期の特徴として、産業構造の転換があります。

昭和30(1955)年には、就業者数の41%を占めていた第1次産業は、昭和35(1960)年には第3次産業にその座を明け渡し、更に昭和40(1965)年には第2次産業の就業者数をも下回るに至ります。

このように、製造業を中心とした産業の飛躍的な成長が起こり、それに合わせて、特に都市部に居住する人々の生活や環境が大きく変化していきました。

これは逆に、旧来型の産業、農業、漁業等の一次産業や、手工業を中心とした技術が、衰退していくということでもあり、川崎はその両者を抱えていた地域なので、政策ニュース映画には、そうした変化の過程が記録されています。

ここでは、川崎市政ニュースを例に、都市部における流通革命と食管制度、一次産業の衰退などを見ていきます。

供米と食管制度

戦後社会、と言うよりも戦前、戦中から戦後にかけての社会変化に関しては、戦後の民主教育を受けてきた我々には、一定のイメージがあります。

端的に言ってしまえば、社会システムそのものが、ある特定の出来事、敗戦によって大きく入れ替わってしまう、パラダイムチェンジの構造です。

特に戦中の記憶がまだ強烈にあった、昭和3,40年代前半頃まで、それは高度成長期の終焉までですが、戦後の様々なシステムは、戦前から戦中の否定によって構築されたものという感覚を持っていました。

筆者の元に、撮影者などが全く分からない古写真がたくさんあります。その中に、明らかに戦中の防空訓練の様子と思われる写真があります。

昭和12 (1937)年の日華事変の勃発により、国内は戦時色一色に変わって行きました。消防機関も戦時体制に移行し、民間防空組織である警防団が組織されて、国民も空襲に備えざるを得なくなって行きます。おそらくそうした活動の写真でしょう。

国家が戦争遂行を最優先の目標として、その達成のために各種の政策を行うことを、総動員体制と呼びますが、その頃の市民の姿を端的に表すような写真だと思います。

それを大きく覆したものは、社会学者山之内靖らによる、「総力戦体制」論でした。

ちくま学芸文庫から出版されていますが、それは簡単に言えば、

「戦後のゆたかな社会は、「敗戦」という断絶によって突如もたらされたわけではない。現代社会の基礎は、多くが戦時の動員体制において形成されたものである。」(書籍紹介より)

という、非常に衝撃的な論考でした。

山之内らの総動員体制論は、誤解を恐れず言ってしまえば、社会システムにおける「スピンオフ」を指摘したもので、日本の復興、高度成長など、戦後のドラスティックな変化は、ミクロ的に言えば、戦時体制によって支えられていたということです。

※ここで言う「スピンオフ」とは、科学技術分野での用語で、軍事技術として開発されたものが、民生(民間)に転用することを言う。コンピュータはもちろん、古くは缶詰、人絹から最近ではGPSまで、枚挙の暇もないほど多くある。

これは理念的にはわからないでもないのですが、一連の政策ニュース映画を見ていくと、昭和20年代から30年代にかけて、この総動員体制がどう市民に「転用」されていったかが、はっきりわかります。

ここまで指摘してきた愛国貯蓄や町内会などのコミュニティも、まさにその例ですが、ここでは、社会・経済の変化の例として、食糧管理制度に関して取り上げます。

総動員体制の根拠となる国家総動員法は、昭和13(1938年)に、第1次近衛内閣によって制定されます。

国家のすべての人的・物的資源を政府が統制運用できる、要するに総動員する旨を規定したもので、総力戦遂行のためとされていました。

そもそもそういった政策を取らなければ、戦争を遂行する能力がなかったのは間違いない話です。

昭和20(1945)年の終戦によって名目を失い、同年12月20日公布の「国家総動員法及戦時緊急措置法廃止法律」により、昭和21(1946)年(昭和21)から廃止されます。

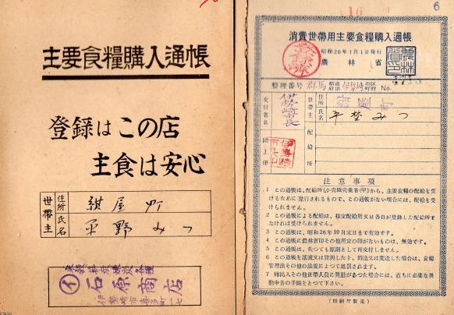

米穀通帳を覚えておられる方も、まだ多くいらっしゃるのではないでしょうか。

昭和17(1942)年から、米の配給を受けるために発行されていた通帳で、昭和56(1981)年の食糧管理法の改正により廃止されましたが、昭和30年代後半以降は、実質的に使われなくなっていました。

この米穀通帳に代表される、日本の食糧管理制度(食管制度)は、やはり昭和17(1942)年の東條内閣時に制定された、食糧管理法を根拠とします。

当初は米と麦が中心でしたが、のちに米穀のほか、主要食糧の生産・流通・消費にわたって政府が介入して管理していきます。

名目上は、食糧の需給と価格の安定目的でしたが、端的に言えばこれも戦時体制へ向けたものでした。

生産者である農家は自家保有量以外を公定価格で供出し、政府は米穀配給通帳に基づき消費者へと配給する制度になっていました。

米穀類の加工・管理は、「食糧営団」以外の流通は一切認められず、そこには刑罰規定もありました。この供出の価格及び供出数量は政府によって決定されたとされています。

特に、農家が保有する米を、自家保有米を除き全量を政府に一定の価格で売り渡す制度を、通称供米(制度)と呼んでいます。きょうまいという発音から、強(制)米と勘違いしていた人もいたそうです。

奈良県立図書館情報館 管理米出荷完遂運動 1942年2月

この食管制度は、戦時中のシステムであり、戦後は総動員体制と共に廃止されたと思いがちですが、食管法自体は戦後も残り、実に平成7(1995)年に廃止されています。

終戦から10日余り経った8月27日に、政府は食糧管理局長官名で、各県知事宛に「主要食糧ノ供出確保ニ関スル件」という通達をしています。

「新局面ノ展開ニ伴ヒ主要食糧ノ確保ハ人心ノ安定国内秩序ノ維持更ニハ戦後復興国力回復上最モ緊要」であるとして「食糧の生産供出ヲ完ウスルコトコソ現下農村民ノ最大ノ責務」であると、農民の自覚を促すよう知事に求めたとのことです。

敗戦後にもかかわらず、なんかエラそうです。

「主要食糧ノ供出確保ニ関スル件」(「昭和二十年 供出関係綴」鳥取県立公文書館所蔵)

要するに、この供米制度は、戦後の食糧危機の時代にも継続して、主に都市部の住民の食糧を確保するための、いわば敗戦処理制度として生き残ったというわけです。

敗戦の年、昭和20(1945)年は、農業生産力の低下と悪天候が重なり、食糧供給状況は深刻を極めました。

その年の11月1日には日比谷公園で「餓死対策国民大会」が開催され、さらに全国で「米よこせデモ」など、各地で食料を求める運動が勃発します。

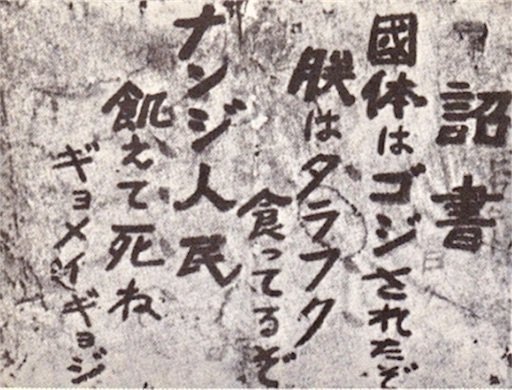

特に都市部での食料事情は劣悪で、翌1946年(昭和21)5月19日に、「飯米獲得人民大会」、通称食糧メーデーが皇居前広場で開かれ、「ナンジ人民、飢えて死ね」のプラカード事件が起こります。

こうしたひっ迫する食糧の不足に対する生産側に対する策として、供米を円滑、効率的に実施するということが、社会的な課題でした。

このように、供米は、日本の自治体に共通する大きな課題だったようで、各地の広報誌にも、しばしば取り上げられています。

水海道市 宮崎市

昭和25年2月7日に封切された、神奈川ニュースの第一号は、戸塚の「供米完遂へ内山知事の農村巡り」でした。農村だけではなく、近郊都市にある自治体でも供米は大きな課題だったようです。なお、この映像はネットでは公開されていません。

栃木県高根沢町の「高根沢町史」の5章 戦後改革と民主化の中に、「供米促進運動」について記述した部分があります。

「戦後混乱のなか国民生活の最低条件は食料の安定化であった。アメリカからの援助はなく国内でいかに食料をまかなうかが大きな問題であった。供米運動はその中心におかれ、県にあっては供米が最大の課題であった。

さらなる成績をあげるため各町村の督励班は学校教員、婦人会、男女青年団幹部等の援助を求め一斉に戸別督励を開始した(「下野新聞」昭和二一年三月一三日)。阿久津村長は婦人会員、女子青年団員に対し、「敗戦後ノ今日ニ於テ、手箱ノ中カラ黄金一〇両ヲ差シダシテ夫一豊ノ面目ヲ保チ、崩レカヽッタ一家ヲ復興セシメタ、カノ山内夫人ノ意気ヲ発揮シテイタダキタイ」と婦人の力、協力の心を例にあげて厳しい供出への協力を願った。」

戦後の民主制の元とは思えない表現で、「カノ山内夫人ノ意気ヲ発揮シテイタダキタイ」などは、いかにもな感じです。このように、供米の促進は県側が農民に働きかける「運動」として実施されていったようです。

簡単に言えば、地域からの米の供出を、地域に実施、管理させるシステムで、戦時中の戦争協力を町内会などの住民組織に担わせるといった手法と同じ方針に基づくものです。

結局、戦争の遂行のために構築された地域行政や民間などを含んだ、相互監視やコミュニティなど、自治システムは、戦後も温存され、復興と経済成長という、太平洋戦争の後の2つの戦争でも十分に機能していったということがわかります。

山口県文書館 県政だより 12月号 No.40 昭和27年

政策ニュース映画のうち、供米に関しては、やはり農村地帯で多く取り上げられています。

各地のニュース映画は、後に詳細に取り上げますが、ここでは、関東圏にある農業県である茨城県の県政ニュース映画から、供米に関するものを、3本示します。

全て昭和26年のもので、既に戦後何年も経っていますが、食糧制度は、大きな関心だったのだろうと思われます。茨城県ニュースは、特に米作に関する話題が多く記録されています。

茨城県ニュースNO.5 昭和26(1951)年11月11日

供出米割当 知事会議開かる-東京-

「東京九段の知事会館にて、根本農林大臣、安孫子食糧長官に対し、友末洋治(茨城県知事)が稲作不良による供米の対応を求めた。」と説明があります。

各知事レベルで、供米の割り当てや買取価格が決定されていたことが報じられます。内容を見る限り、政府の食糧行政が、各自治体に大きな負担となっていたことなどが伺われます。

翌号の県ニュースNO.6でも、供米関係が二本含まれています。

茨城県ニュースNO.6昭和26(1951)年12月18日

供米を阻害するもの 取手町

供米一番のりの伊一少年 静村

どちらも、県政ニュースでしか見られないような内容で、「供米を阻害するもの」は、ヤミ米の摘発風景が映ります。

蒸気機関車(C5747)が牽引する列車が駅に着き、多くの担ぎ屋が降りてきます。多くが女性です。

「終戦以来満6か年、いまだに闇米の移動はその後を絶たず、利根川を渡る数量は毎日平均500俵をくだらないとされています。現在ではこれらの人たちは、一種の職業人と化し、組合まで作り色々な方法を用いて、その移動は巧妙を極めています。」

とナレーションが入りますが、まるで松本清張あたりの劇映画を見ているようです。

さらに「供米一番のりの伊一少年」は、父母を失い4人の弟妹を育てながら、供米の完遂を収めた、猿島郡静村の金久保伊一という15歳の少年が、農林大臣及び友末県知事から表彰される様子が映ります。

15歳が最年長ですから、末の子はまだ小さい様子が見て取れます。

15歳の農夫では、自分たちで食べる分でも危ういとは思うのですが、こうした子どもたちにも供米の義務が適用されます。

「誠に模範である」と表彰状をもらうより、何らかの助けが欲しかったのではないだろうかと、複雑な思いです。

この時点でも闇市場がまだ存在していたということがわかりますが、食管制度と供米は、地方の農民には余り歓迎されていなかったようです。

この供米を中心とした食管制度が、日本の復興を支えたのは間違いない話ですが、その末端にはこういう人々がいたということを理解できるのは、政策ニュース映画ならではでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?