NBAのプレースタイルの歴史(4):スラッシャーとシューター

◆スラッシャー

・概要と有名選手

「スラッシャー」という言葉がいつ頃から使われたのは明らかではない。少なくともweb上では1970年頃まで遡ることができる。「スラッシャー」というタイプの確立が遅れた最大の原因は、ドリブルのルールにあると思われる。ドリブルの制約は時代と共にどんどん緩和されてきたので、時代と共にスラッシャーが活躍する余地が増えていったのである。

Wikipediaで「スラッシャー」を調べると、60年代のエルジン・ベイラーが最も古い。後のスラッシャーと呼ばれる選手よりはジャンプ・シュートの割合が多かったが上記ハイライトにあるように、まさにスラッシャーらしいプレイも見せていた。

次の時代の代表格と言えば70-80年代前半のジュリアス・アービングとジョージ・ガービンだろう。この時代はエルジン・ベイラーの時代よりもドリブルのルールが緩和されており、よりスラッシャーが活躍しやすくなっていた。特にジュリアス・アービングのダンクは非常に印象的で、彼の活躍と80年代のNBAの人気上昇でバスケそれ自体が特別なプレーとして好まれるようになった。ちなみに、オールスターでダンク・コンテストが始まったのはアービング晩年の84年である。ジョージ・ガービンはそれに比べてやや地味だが、それまでビッグマンが用いていたフィンガーロールをSGが用いたことは大きく、これもスラッシャーに新しい武器を提供した。ちなみに、この2人がABA出身であることには何か意味があるのかもしれないが、これは今後の検討課題である。

そして、最も有名なスラッシャーはマイケル・ジョーダンだろう。他にも多くのスラッシャーは同時代にもその後にも存在するのだが、とにかくジョーダンのインパクトは大きかった。これは、コービー・ブライアントなど後身を多く生み、インサイドの時代にもかかわらず00年代には有能なスラッシャーが多く誕生したし、それはその後も続いている。

・時代的背景

ルールの話でも分かるように、スラッシャーは時代の変化によって生み出されてきた。具体的にはインサイドの軍拡競争が進み、インサイドで効率よく大量得点ができなくなってきたことに対する対応策の1つなのである。そして、センターとパワー・フォワードが大型化する一方、PGが司令塔として専門化していく中で、SGとSF、特にSGにスラッシャーが増えていった。

もちろん、一流のスラッシャーはドライブだけではなく、シュート、特にドライブに組み込まれたミッドレンジ・ジャンパーを得意とする選手が多かった。ドライブとシュートを兼ね備えることで守備が非常に難しくなり、大量スコアが可能になったのである。特にインサイドにビッグマンが2人待ち受けている状況では、いくら達人スラッシャーといってもインサイドだけで得点することは難しい。この意味でもシュートを兼ね備えていることは非常に重要だった。こうして、スラッシャーはスコアラーの代表的な存在となっていった。この完成形は高い3P%と身長を兼ね備えたKDだろう。

しかし、まさしくジョーダンがデトロイトの「ジョーダン・ルール」に苦しんだように、大量スコアリング能力に長けたスラッシャーはダブル・チームに苦しむことになる。セット・オフェンス導入にきっかけの1つは、この打開策としてという意味が大きかった。また、ジョーダン自身もそうであるように、この時代からスラッシャーにはある程度パス能力が必要だということが認識されるようになっていた。

また、00年代には有名なスラッシャーを多く生んだが、インサイドの時代は相変わらず続いていたことは注意しておきたい。ジュリアス・アービングも結局、モーゼス・マローンと組まなければ優勝できなかった。コービーもシャックやパウ・ガソールを必要とした。ウェイドもシャックが支えていた。逆に99, 03, 05のサン・アントニオや04のデトロイトの様に、スラッシャーがいなくても優勝できたチームもいた。例外は89,90のデトロイトと、ジョーダンのシカゴだけなのである。特にジョーダンのせいでインサイドの時代だったということが一瞬忘れられてしまったことがあった。しかし、彼が休んだ2年間の間に優勝したのはオラジュワン率いるヒューストンだったし、それと争ったのもユーイング率いるニックスと、シャック率いるオーランドだった。とにかく、ジョーダンと90年代のブルズは例外なのである(これについてはまた稿を改める予定である)。

なお90年代にジョーダンは4回MVPを受賞しているが、それ以外はバークレー・オラジュワン・ロビンソン・マローン2回、そしてシャックである。

・スラッシャーの重要性の低下

00年代まで隆盛を誇っていたスラッシャーだったが、近年では単純なそれの重要性を低下させつつある。議論が先走るが、その原因はレブロン・ボールの浸透とセット・オフェンスの緻密化にある。

レブロン・ボールの浸透により、スーパースターにはドライブだけでなく3Pや高いパス能力も求められるようになり、その他の選手は3Dで良いということになりつつある。もちろん、レブロンの2番手としてウェイドやカイリーは重要な位置を占めていたが、現在のレイカーズにはこういったタイプはせいぜいクズマで、彼は活躍できていない。レブロン・ボールを構築したチームには、もう一人のスーパースターとして必要なのは万能ビックマンである可能性が高い。後は、万能ハンドラーが休む時間をつなげる劣化版万能ハンドラーがいればよいのである。

セット・オフェンスを追及するチームにも、単純スラッシャーの需要は低下している。そもそも、セット・オフェンスを追及することの目的が非常に高度な技術を持たない選手でも戦えるようにすることにあるので、最も技術的に難しいスラッシャーがいないことが前提になっていることが多いのである。セルティックスの様に、スラッシャーを多く抱え込んだチームは例外的だし、いまのままでセルティックスが優勝チームになるとも思えない。

◆シューター

・有名選手

もちろん、昔から「シューター」という言葉はあったのだと思う。だが、今日感じるような印象は昔にはなかったように思われる。なぜなら、60-70年代は一部のセンター以外は全員シューターだったからだ。「シューター」という明確なカテゴリーはやはりスラッシャーと同じように、センターとPFがビッグマンとしてシューターではなくなり、PGが司令塔として確立され、さらに「スラッシャー」というものが出てきて初めて意識されるようになったと思われる。そして、もう1つの重要なポイントは3Pであろう。

3P導入以前のシューターと言えばリック・バリーということになるのではないかと思う。ただ、3Pが無かったことと、あまりスペーシングなどが考えられていなかったために、彼の歴史的意義はスコアラーあるいは万能プレーヤーということに落ち着いている。

最初に3Pを大きな武器として使った選手として印象深いのはラリー・バードだろう。彼は全盛期のRSに3P%が40%を超えるシーズンが5シーズンもあり、生涯でも37.6%と非常に高かった。ただ、3PAは最高でも3.3であり、まだスペシャル・プレーという印象は拭えなかった。

おそらく、カリーの登場までシューターと言えばレジー・ミラーだった。その3Pの成功率が全盛期には余裕で40%を超えていただけではなく、それを実行するためのオフ・ザ・ボールの動き、そして3Pをとにかく止めようとした際のカウンターの動きまで備えていた。彼の存在でセット・オフェンスにシューター・プレーというものが登場するようになったと言っても過言ではない。彼にシュート・チャンスを与えるために、チーム全体がシュートする場所を用意し、その前にスクリーンを張るということが当たり前になった。彼が時代に与えた影響はとてつもなく大きい。ただ、彼の3PAがまだ5本程度だったことは覚えておきたい点だ。

その後継者といえるのがレイ・アレンだろう(上記動画でなぜレジーではなくレイが上になっているのかは理解に苦しむが。優勝経験だろうか?)。彼の3PAが最大で8を超えているあたりに、3Pシューターを活かすセット・オフェンスの進化が伺える。

そして、カリーの登場でシューターは新時代を迎える。というか、今のところカリーだけが飛びぬけている。オフ・ザ・ボールの動きも凄まじいし、高いボール・ハンドリング技術をそこに組み込んでいることも斬新で、更にプルアップ3なども決めている。クレイ・トンプソンと合わせて彼らの技術はGSWの戦術に完全に組み込まれている。

・用語の確認:スポット・アップとC&S

シューターと一括りにしてきたが、スポット・アップとキャッチ・アンド・シュート(C&S)の違いを確認しておこう。スポット・アップ・シュートとは、立ったまま移動せずにパスを受けてせいぜい方向転換だけでシュートを打つことを意味する。C&Sはより広い概念で、動きながらパスを受け、場合によっては体を回転させたり(カリーやクレイ)ジャンプも横にスライドさせる(JJレディック)ような高度なものまで含まれている。現代で「シューター」と言われたが通常はC&Sを指す。

議論が先走るが、「レブロン・ボール」においてはシューターはスポット・アップか、せいぜい大きくクローズ・アウトされた際に1ドリブルで横に交わせれば良い。逆に、セット・オフェンスの特にシューター・プレーというものはC&Sが圧倒的だ。用いる作戦によってもシューターに求められるスキルも異なってくる。

・時代的背景

シューター、特に3Pシューターへの要請が高まったのはスラッシャーのそれと似ている。インサイドでの得点効率と量が上がらない中で、代替案として必要とされてきた。

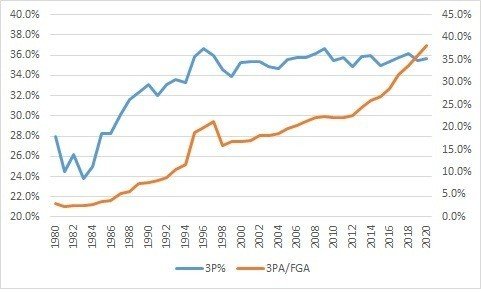

しかし、スラッシャーと異なるのは、3Pには明確な利点があったということである。まず直接的なそれとしては、平均的な2Pプレーよりも効率が高かったことだ。現在でも3P%の合格ラインは35%だと言われているが、実はこれは3Pが導入されて数年たってから30年ほど一貫して変わらないのである。もちろん、既に紹介したスタープレーヤーの様に40%を超えてくる選手も存在するものの、多くは35%程度だった。この背景には恐らく人間工学上の限界があると考えられる。特に90年代後半から00年代前半のdead ball eraと呼ばれる2Pの確率が落ちた時期には、3Pの相対的な価値が高まり、どんどん3Pの割合が増えていった。この時代には「マレー・ボール」も期待値計算も知られていない時代だったが、人々は皮膚感覚で3Pが有利なことに気づいていたと思われる。

3Pの間接的なメリットとしてスペーシングが挙げられる。しかし、それが理解されるようになったのは2010年代後半のことである。また、期待値計算など3Pの有利性が言語化された。こうした背景があってこの時期には3P%が激増した。逆に言えば、それまでは肌感覚では理解されていたものの言語化されていなかったし、それがもたらす間接的な効果も理解されていなかったからこそ、3Pの増加はゆっくりとしたペースでしか行われなかったのだと思われる。

ところで、ほとんどのシューターはボリューム・スコアラー或いはチームのスコアリング・リーダーにはなれなかった。あのレジー・ミラーがインディアナという地味なチームに行って、初めて有名なスコアリング・リーダーになれたし、その数字も20点を少し超える程度だった。3Pを8本打っていた05-06, 06-07のレイ・アレンがようやく25点を突破している。もちろん、この点でもカリーは画期的な存在であり、全盛期には25点以上をアベレージしており、二度目のMVPの2015-16シーズンには30点を超えて得点王にもなっている。これは、シューターというものが多くの場合に周りにお膳立てされなくてはシュートを打てなかったからである。こうした、得点の少なさがスラッシャーに比べてシューターを地味な存在にしたものと思われる。

・3Pの影響

既に少し書いたが、3Pがセット・オフェンスに与えた影響は甚大だった。そもそも、一番基本のPnRにおいてもハンドラーが3Pを決められるかどうかで、相手の対応が大きく変わってくるのである。

守備においても、相手が3Pを打てるとなるとペリメター・ディフェンスの重要性が増す。現代ではPFが3Pを打てることが多くなり、それが第2のセンターとしてのPFを衰退させる一因となった。また、相手が3Pを打てるとなると、守備ではスイッチを多用する必要が生じてくる。

このように、少なくとも現代においては1-4番には3Pを打てることがほぼ必須となってきている。これは、その守備対応ということも含めて、1-4番のスキルの平均化が進むことを意味している。特にPFに与えた影響の大きさは既に見た。また、守備でのスイッチの多用はポジションレスが進むことも意味している。

このように、3Pはバスケの歴史を大きく変えつつあるのである。

◆SGとSFの守備の進化

話を時系列で少し戻すが、スラッシャーとシューターが確立されてくると、それに対応する選手たち、特にSGとSFの守備力が更に求められるようになってくる。前々回の「PACEの変化と守備の文化」では特にトランジション時のディフェンスに注目したが、セット・オフェンスでもSGとSFの対人守備能力とヘルプ・ディフェンス能力への需要は高まった。

・SG

前々回にも書いたように、80年代以降には多くの歴史を代表する守備力の高いSGが登場した。80年代のマイケル・クーパー、ジョー・デュマーズ、アルヴィン・ロバートソン、00年代のコービー・ブライアント、そして90年代のマイケル・ジョーダンその人。また、PGのゲイリー・ペイトンも状況によってはジョーダンなどのSGにつくこともあった。

・SF

SFでも80年代はラリー・バードその人、90年代のピペン、90-00年代のボーエン、00年代のロン・アーティストと00年代から10年代のレブロン・ジェームス、10年代のカワイ・レナードやポール・ジョージ。PFだがロドマンはジョーダンにつくこともあった。

・ビッグマン

また、特にスラッシャー対策としてインサイドのビッグマンにもヘルプが要請された。特に00年代はPFに高い攻撃能力が要請されたため、そしてそうしたPFとマッチアップする相手のPFも自分のマッチアップに集中する必要性が高まったため、センターがこの仕事をこなすことが多くなった。

PFでは00年代のティム・ダンカンとケビン・ガーネットが代表的だ。

センターだと90年代のデビッド・ロビンソンとユーイングとオラジュワン、90-00年代のアロンゾ・モーニングとムトンボとシャック、00年代のベン・ウォレスやマーカス・キャンビーとヤオ・ミン、00-10年代のドワイト・ハワードが代表的だろう。

・まとめ

こうした守備力の上昇が90年代後半からのデッド・ボール・エラを生んだのである。そして、ジョーダン以降のスラッシャーの隆盛と同じくして、それを止めるマッチアップのディフェンダーと、リム・プロテクターも重視される時代だった。一方、3Pはヘルプをすることが難しい。このことが、地味ながら3Pのグラデュアルな増加を促していった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?