雑記 290 雪空、雪晴、雪明

千代田区神田神保町に仕事場があった。

帰り道、お茶の水駅に向かう道のあちこちに古書店があり、店先に文庫本や雑誌などが二束三文の値段で売られていた。

後に仕事場が水道橋駅前に移ってしまったので、神保町に通ったのは3年ほどであった。

仕事の帰り道、つい面白そうな本はないかと古本屋を覗いて、

こんな値段で叩き売られるのは、本がかわいそう、と思ったりして買うので、家はどんどん古本で溢れていった。

ほどほどの時期に職場が移転になったため、古本漁りは終わりになり、その時は、毎日部屋に増えていく本を見て、これ以上、古本が増えないで済むことに少し安堵した記憶がある。

その中で、今でも大切にしている本がある。

店先の錆びついたようなワゴンに放り込まれていて、値段は100円だった。

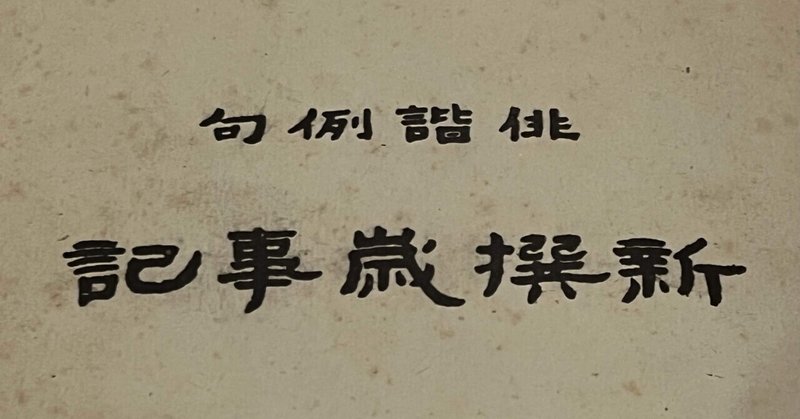

『歳時記』。初版発行は明治41年12月。

私が買ったのは、大正13年6月発行で、49版。

値段は、貮圓。

発行の出版社は、博文館で、住所は「東京市」。

俳句を詠む時、季語を入れることが原則で、歳時記はそのためのガイドブックである。

近年、必要があって、紀伊國屋で歳時記を購入したが、今売られている歳時記に並んでいる言葉は、あまりにもありきたりで、それに比べて、明治41年の『歳時記』は、言葉の宝庫である。

ひとつ、冬の部の「雪」の項を見ても、

もうあまり使われなくなってしまった日本の美しい言葉が、言葉の羅列の中に埋まった宝石のように輝いている。

初雪、吹雪、はだれ雪、

粉雪、餅雪、雪の花、

深雪、大雪、

しづり雪、雪おろし、雪の声、

雪礫(ゆきつぶて)、雪丸げ(ゆきまろげ)、雪燈籠、

雪氣(ゆきげ)、雪催(ゆきもよい)、

雪轉し(ゆきこかし)、、、

雪女も雪兎も今は遠い。

今馴染みのあるのは、雪達磨くらいか。

本の頁から明治の匂いがする。

そして、その美しい日本語の海の中を覗き込めば、当時の人々の姿や街の様子や、さまざまなことを知ることが出来て、懐かしい気持ちさえする。

たった一冊の本であるが、本というのは興味を満たし、知らない世界にいざなって、楽しい時を過ごさせてくれる。だから私は本が好き。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?