初心者の私でも満喫!歌舞伎デビューの休日

本日は、なんと生まれて初めて、歌舞伎を見に行きました!

歌舞伎って、古典とかわからないし、

伝統芸能も勉強不足だし、、、こんな私でも楽しめるのだろうか?

と思いながらも、お誘いを受けまして

50を過ぎて初めて観覧をさせて頂きました。

結論から申し上げますと、

120%満喫してしまいました!!!歌舞伎、深い!

その理由を経験談として記します。

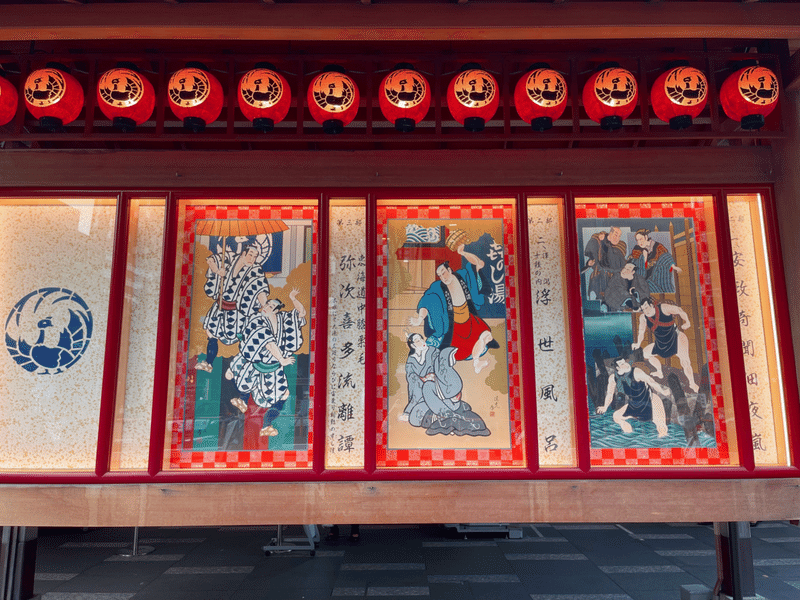

歌舞伎は現在、納涼歌舞伎を開催しております。

私が観覧したのは、第二部、

安政奇聞佃夜嵐と、浮世風呂。

風呂好きの私にはピッタリですね(笑)

季節や場所を超えた舞台展開

何が驚いたかって、舞台展開です。

舞台は牢獄から始まり、川になり、山になり、

家になり、酒屋になり。。。。

舞台幕が閉じると、トンカントンカン音がします。

きっと大急ぎで舞台変換しているのでしょう。

幕が開くと、景色はがらっと変わり

船は出てくるわ、季節は変わって雪は降るわ

この展開具合は日本の舞台芸術ならではなのかな、と思いました。

こんなことを言ってはいけないと思いますが

ドリフの舞台も、実は歌舞伎が原点なんじゃないか、

と思ったほどです。

舞台展開は本当にすごかったです。

音楽だけではない、音の演出

調べてみると、歌舞伎の音は「伴奏音楽」と「効果音」

2種類あるそうです。

伴奏音楽は三味線と唄で、

時々役者の代弁をしたり、ナレーションだったりしました。

唄はマスクしての唄なので、少し苦しそうでしたが…

効果音は、笛、太鼓やかねなどの楽器でした。

調べてみると、これらの効果音を出す道具は

「鳴物」(なりもの)と呼ばれるそうで、

鳴物を演奏する人を「囃子方」(はやしかた)と呼ぶそうです。

そして、伴奏音楽と効果音の生の音楽だけではなく、

足で舞台を叩く音、なめらか、しなやかな踊り。

耳で楽しむ芸術でもあるな、と思いました。

足の音は、物語にテンポも加えます。

浮世風呂の舞台は、桶で床を叩く音が、

リズムカルでとても印象的でした。

品位を感じる役者の演技と舞

そして、もちろん役者さんの演技です。

私の会は、中村勘九郎さんと松本幸四郎さんのやり取り。

大御所ですね。

セリフ、豊かな表情、振る舞い、もう全てが美しい!

勘九郎さんと幸四郎さんの刀の闘いも、闘いなのに芸術でした。

浮世風呂の舞と、女性の姿をしたなめくじの舞は

艶っぽく、そしてしなやかでした。

おまけ

舞台が終わった後、屋上庭園にいきました。

歌舞伎座の上ってこんなになってるんだ~というのと

屋根上から歌舞伎座を見るのもオツです。

歌舞伎ギャラリーには

歴代の歌舞伎役者のパネルがあり

日本芸術の歴史まで感じます。

こちらのタワーもおススメです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

誰かの役に立てば、飛び上がるほど嬉しいです!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?