作曲開始を待つスケッチたち ~『スキャピュラ』について

*この記事は全文公開有料記事です。もし気に入ってくださった方はフォローや記事のシェア、または当記事をお買い求めください。

昨年10月にドイツから帰国して間もなく、日本で活動している友人や知り合いの音楽家から何件かの新曲の依頼を受けました。これまでも私の作品に関心を寄せてくださっていたようですが、地理的にリハーサルに立ち会ったりするのが難しく、オンライン・リハーサルでは音質の細かなニュアンスまでは伝わらないこともあって、私が日本に戻ってきた際にはぜひ一緒にと思っていてくださったようで、ありがたいことでした。Phidias Trio(フィディアス・トリオ)のヴァイオリン奏者松岡麻衣子さんとは2008年に知り合う機会があって、ドイツ滞在中に会ったこともありました。また、クラリネットの岩瀬龍太さん、ピアノの川村恵里佳さんとは、ここ2年程に知り合った仲ですが、日本に一時帰国した際にはよくご飯をご一緒して、最近会う機会の多い演奏家のお二人でした。そのトリオの皆さんがYouTubeで動画をアップする活動を始めるにあたって、私に5分ほどの短い新曲を依頼してくださり、普段から演奏を聴く機会も多く、いつか自作を演奏してほしいと思っていた皆さんでしたので、快くお引き受けしたのです。

お話を頂いた11月末は私の作曲仕事が割と忙しく、今回お引き受けできるかどうかを考える上で、曲の下敷きに出来るスケッチがすでに存在するかどうかを確認しました。私は日頃ふとした時に思いついたアイデアをスケッチとして書き残しておくことがあります。トリオの編成のために丁度良い塩梅のスケッチがあったので、依頼を受けることに決めたのです。今回は完成した『スキャピュラ』(»Scapula«, 2020, 「肩甲骨」の意)をスケッチと合わせて見ていきます。そして、普段書くことのあるスケッチをどのような時に書くのか、何を書くのか等を書いてみます。

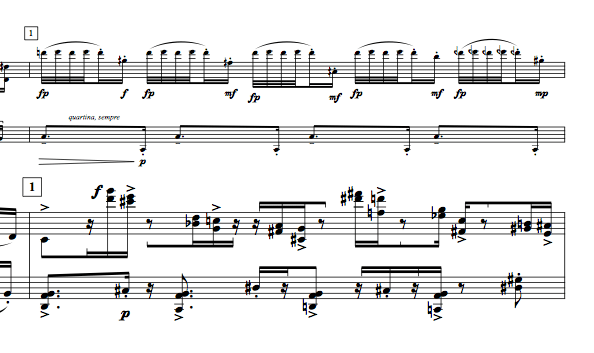

まずはスケッチの冒頭をご覧頂きます。

スケッチの日付は2016年7月24日と書いてあります。作曲されるまで四年間眠っていたスケッチということです。またスケッチには何の楽器指定もなく、四声部とだけ指示があります。2つのテンポ(16分音符4つを一拍とするテンポと、16分音符5つを一拍とするテンポ)が認められ、なおかつ各拍は4分割されている声部と5分割されている声部があることが分かります。続く2小節目を見ると、テンポが3種類に増えています。16分音符4つを一拍とするテンポ、16分音符5つを一拍とするテンポ、五連符の16分音符4つを一拍とするテンポの3つです。16分音符5つを一拍とするテンポの低声部は四連譜の分割になっています。三種類の長さの16分音符が、通常のように4つで一拍を成す形です。冒頭の二重テンポは1小節しか持続しないのに対し、2小節目からの三重テンポは4小節続きます。新たなテンポのグルーピングを小節冒頭に揃えて書く方が楽なので、最小公倍数で第1拍が揃うように書いているのです。後で作曲するときに数を操作することはあるのですが、スケッチの上では便宜上手早く書ける最小公倍数をよく選びます。作品にしていく上で、例えばテンポのグルーピングが変わっていくタイミングを同じ時間単位にしたい場合は第1小節を4倍すればよく、変更せずにいびつなバランスを味わうことも可能です。全然合うところを作らずに第1拍が合わないタイミングで次のテンポにどんどん進んでいくような構成も考えられます。作曲未計画のスケッチではとにかく関心がある音楽の形を見晴らしの良い形で書いていくことを大切にしています。作曲開始までに数年もかかることもあることから、後から読んだ時に自分の考え方が分からないと困るのです。

続く小節では結構違った様子になります。それぞれのテンポの拍を2分割した音価が拍のような役割になっています。上二声は通常の八分音符カウントで同音なのでこれまでのテンポが倍速になるような効果、下二声はシンコペーションで裏拍という具合です。さらに続く第7小節ではオクターブを中心とした上下動で運動性を持たせて拍感よりも疾走感を重視したコンビネーションです。第8小節からは3度のモチーフの動きが拍内に現れます。スケッチの休符を消してアクセントの付いた音を休符で埋めるとすると付点八分音符と16分音符の重心を持ったリズミカルな動きが聞こえます。例外は低中声で、この声部は16分音符5つを5分割のまま一拍としたグループなので、付点八分音符と八分音符のいびつなリズムのリフになっています。このようにスケッチは最後まで4と5によるリズム構成を色々と試みているものです。音も書いてあるのですが、これは完全に便宜上のものです。そもそも楽器を決めていないので、どの音がどのような奏法(音色)で合わさって演奏されたら効果的かという考えが含まれていないのです。「このような動き」をすれば興味を持った「感じ」が出るだろうということが分かればスケッチとしての役割を果たします。2014年から2018年ころはとりわけこのようなスケッチをたくさん書いていました。それ以前のスケッチを見るとまた違ったものが多く、楽器の組み合わせ方を試したもの等、響きへの関心を示すものもよく見られます。また、五線で書いているものだけではなく、方眼紙に書いているものなど様々です。

上の数点の完成スコアからの画像はこれまで説明した箇所に対応する部分です。様々な変更が確認できます。分割ユニットである16分音符で埋め尽くされ微細なリズムの不協和を聞くテクスチャーではなく、それぞれに二拍子を彷彿とさせるような休符を挟むことで拍がズレている気分が強調されています。またスケッチ段階よりも音域を広く用い、それぞれの声部が独立して聴き取りやすいように書かれていて「提示部」の趣を強くしています。

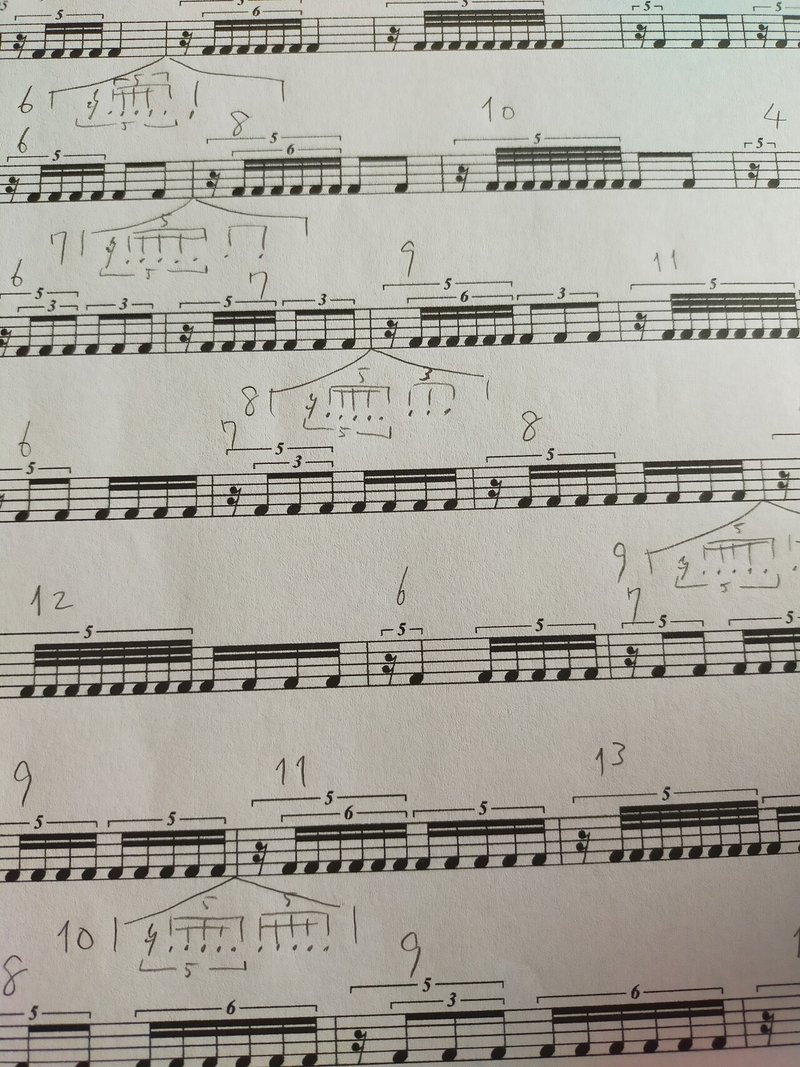

スケッチは44小節まで各声部が同一の分割ルールを守って進行しますが、45小節から一変します。16分音符4つ、16分音符5つ、16分音符4つ分の五連符、16分音符5つ分の四連譜の4つの分割が各声部に別々のタイミングで始まるように1小節に一回ずつ現れるように組み合わせて奇妙なパルスの揺れを試みています。16分音符で数えると18個分なので、18/16を拍子にしました。9/8も考えましたが、それはそれで数え辛いと考えて思考の原型を留めた拍子で記譜しています。スケッチと完成スコアを比べて見ていただきます。

(上2点がスケッチ)

(下3点は完成スコアの部分)

この部分のアンサンブルをどうやって演奏するかを考えると中々に難しく、このスケッチはいつまでも作曲されずに眠り続けてきました。こういうリズムのアンサンブル作品は割にドイツでは演奏されていますし、フィディアス・トリオの演奏実績やレパートリーを考えると問題がなさそうだったので今回作曲することにしたのです。ヴァイオリンの松岡さんが楽器で指揮をして合わせていますが、結局この部分は八分音符を一拍とする九拍子でカウントすることにしたようです。スケッチは68小節までで終了し、4分程の演奏時間なのですが、ゴキゴキと体操しているような楽想から「肩甲骨」という意味のタイトルをイメージして付けました。そこで最後に深呼吸して終わるようなコーダが付加されました。曲のナラティヴィティに合っているように感じています。

聴いてみたい音楽のインスピレーションが湧き起こるタイミングは様々です。散歩中に、展覧会にて、食事中に、読書中に、友人と音楽談義中に、ふとしたことがきっかけで思いつきます。私の場合、思いついたらすぐに書くということはごく稀にしかありません。数日から一週間程度、自分の頭の中にそのインスピレーションが巣食い続けているようだと思ったらスケッチに書き起こしてみます。思いついた時にすぐに書いても、大体後で「別に面白くもないな」と思うことが過去にたくさんあったのです。数日の睡眠期間を経て書き留められたスケッチは更なる睡眠期間に入ります。数ヶ月から数年、そのスケッチがいつ作曲されるかは不明です。時がくれば作曲されることもあるでしょう。いつも過去のスケッチを参照してから何を書くか決めるわけでもありません。作曲の依頼内容によっては私のスケッチ・ストックと関係ないものを求められることも多いのです。最後にこれから作曲されることがあるかもしれない未作曲のスケッチをいくつかご紹介して終わります。

(ポリリズムと響きの疎密を感じさせる構成)

(方眼紙に構造を書いたもの。私の作曲思考と折り合わなかったため、こういうスケッチで作曲された作品は2、3曲しかありません。未作曲スケッチも少数。)

(言葉とお絵描きでアイディアを書いていくことも。これは書いてみたい合唱のアイディアです。)

(リズムの構成に分析コメントが書き込んであります。スケッチの分析を繰り返すことで新たな構造を捻り出していくことも多いです。)

(カラフルなものも。小節単位で起こる時間の推移が加速か減速かが書いてあるようです。)

(音が細かく作り込まれたスケッチも。楽器はまだ指定されておらず、強弱も書いていないので、まだまだ如何様にも化けそうです。ここまで具体的な未作曲スケッチは多くありませんが、作曲する機会があれば完成が早そうです。)

(様々な繰り返しの周期が折り重なったリズムと重音の構成。)

(ポリリズムと周期性で展開し続けてグチャグチャになった構成。取りあえず冒頭のマテリアルから展開を続けたので小節数を見てもスケッチとは思えないボリュームに。すぐに作曲出来そうに見えるが、情報の整理がたくさん必要になりそうで、作曲してみると難航しそう。)

(『スキャピュラ』のような4と5による構成の別パターン。)

ここから先は

¥ 200

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。