楽譜のお勉強【26】ニルス・ゲーゼ『コマラ』

音楽史には、多くの作曲家に愛された題材があります。さまざまな作曲家によって同一の題材が何度も手を変え品を変えて音楽表現を獲得してきました。聖書やギリシャ神話、シェイクスピアやゲーテの作品群はその良い例でしょう。今回読んでいくニルス・ゲーゼの『コマラ 〜オシアンによる劇的詩曲 作品12』(»Comala: Dramatisches Gedicht nach Ossian, Op.12«, 1845-1846)も、音楽史上よく取り上げられた題材による作品です。

1760年にスコットランドの作家・詩人のジェイムズ・マクファーソン(James Macpherson, 1736-1796)がスコットランドの伝説の英雄詩人オシアン(OssianまたはOscian)について創作を加えながら散文英訳として出版しました。これにより、ハイランド地方を舞台として主人公フィンガルの活躍を描いた長編叙事詩が西欧世界で注目され、多くの作曲家が『オシアン』の詩を用いた音楽を書き上げたのです。最も有名な作品はおそらくメンデルスゾーンの序曲『フィンガルの洞窟』で、他にもシューベルトやシューマンが歌曲を残しています。200曲を越えると言われる『オシアン』に基づく楽曲の中で、ゲーゼの『コマラ』はジャン=フランソワ・ル・スュールのオペラ『オシアン、あるいは吟遊詩人』(»Ossian, ou Les bardes«)と並び、最も規模の大きな作品です。

ニルス・ゲーゼ(Niels W. Gade, 1817-1890、ガーデとも)は、デンマークのコペンハーゲンに生まれた作曲家・ヴァイオリニストです。メンデルスゾーンやシューマンと親交を結び、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団の副指揮者としてドイツの音楽界で活躍します。晩年はコペンハーゲン音楽院院長に就任し、北欧の音楽界の近代化に貢献しました。8曲の交響曲や弦楽四重奏を中心とした室内楽曲、ピアノのためのサロン的小品などが重要です。

『コマラ』は交響曲第1番および2番が成功を収めた後、作曲されました。この作品の前にもゲーゼは『オシアンのエコー』という管弦楽曲を作曲しており、この作品には作品番号1が付けられています。初期のゲーゼの創作において、『オシアン』が重要なインスピレーションであったことが分かります。ゲーゼの『コマラ』はソプラノ(コマラ、フィンガルの愛人)、バリトン(フィンガル、モルヴェン国王)、メゾソプラノ(デルサグレーナ、コマラの侍女)、アルト(メリコマ、コマラの侍女)の独唱と合唱(戦士たち、吟遊詩人、幽霊、乙女)と管弦楽のために書かれています。管弦楽は今日的な2管編成で、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴットがそれぞれ2本、ホルン4本、トランペット2本、トロンボーン3本、チューバ、ティンパニ、シンバル、ハープと弦楽五部となっています。ゲーゼはマクファーソンによる英詩やステーン・ステーンソン・ブリカーによるデンマーク語訳を用いず、ユリウス・クレンゲル(Julius Klengel)によるドイツ語詩を用いて作曲しました。全曲は演奏に1時間くらいかかりますが、12の楽章に分かれているので、この記事では第1曲、第5曲、第6曲、第7曲を中心に取り上げます。

第1曲は管弦楽による導入部と戦士と詩人の合唱です。管弦楽による導入部は勇壮かつ幽玄で響きの層を書き分けた奥行きのある管弦楽法が魅力です。冒頭の主題をチェロ、クラリネット、ファゴットがユニゾンで演奏し、柔らかい音色を保ちつつ音量的な充実を図っています。伴奏としてヴァイオリンとヴィオラがトレモロで和音を奏します(ヴァイオリンは弱音器付き)。旋律の抑揚に合わせてクレッシェンドとデクレシェンドを繰り返し、追い風が吹いているような雄大な効果を持っています。旋律が上行するにあたってチェロから上声部弦楽器へと引き継がれていき、導入部が終わります。ホルンの開戦を告げる一吹きの後、マーチのリズムによって男声合唱が始まります。付点のリズムに乗って勇ましく、また効果的な転調を利用して堂々とした音楽になっています。導入はイ短調でしたが、合唱は平行調のハ長調です。平行調のイ短調と行き来しながら下属調のヘ長調を目指します。ヘ長調に到達してからもヘ長調の平行調であるニ短調と行き来し、再びハ長調を経てヘ長調から変ロ長調にたどり着きます。実際は多くの箇所をハ長調で読むことが可能なのですが、一つの和音に留まる時間配分が絶妙で転調先の属和音を上手に用いながらカラフルに転調しています。近親調と全音階的進行からたどり着く調を往来することで、見晴らしの良い広がりを持った響きが続き、しかし一箇所に留まらずに飽きの来ない音楽展開になっていて、作曲のプランがうまくいっている印象です。

(導入部冒頭)

(導入部、自筆譜のファクシミリ)

(第1曲から)

第5曲は侍女二人と女性合唱によるバラードです。この曲ではハープが伴奏の核となっており、ちょっとアイルランドの音楽を思わせる特色ある楽章になっています。アイルランドとスコットランドではだいぶ違いますが、『オシアン』はアイルランド伝承の『オシーン』と混同されていたこともあるので、ゲーゼが作曲した当時の感覚からは自然なことだったのかもしれません。6/8拍子で素朴なメロディーを素朴な和音に乗せて歌います。有節歌曲の形で、デルサグレーナの独唱がAメロを歌い、メリコマと女性合唱がサビを歌う仕様が3回繰り返されます。繋ぎ方に工夫があって、デルサグレーナの独唱が区切りを迎える箇所に近づくと、クラリネットが旋律をなぞって入ってきます。この音色の強化の効果は非常に高く、引き継ぎを滑らかにしています。またメリコマと女性合唱のサビ部分も独創的で、女性合唱が入るまで4小節あるのですが、この4小節はメリコマの独唱のようになっています。しかし完全な独唱ではなく、女性合唱から一人だけソリストとしてユニゾンで歌わせています。アルトという篭りやすい音域を透過性高く歌わせるための工夫だと思うのですが、効果は大変面白く、モノラル独唱が徐々にステレオ効果を獲得していくような充実した技法に聞こえます。

(第5曲、Aメロとコーラスを繋ぐ部分)

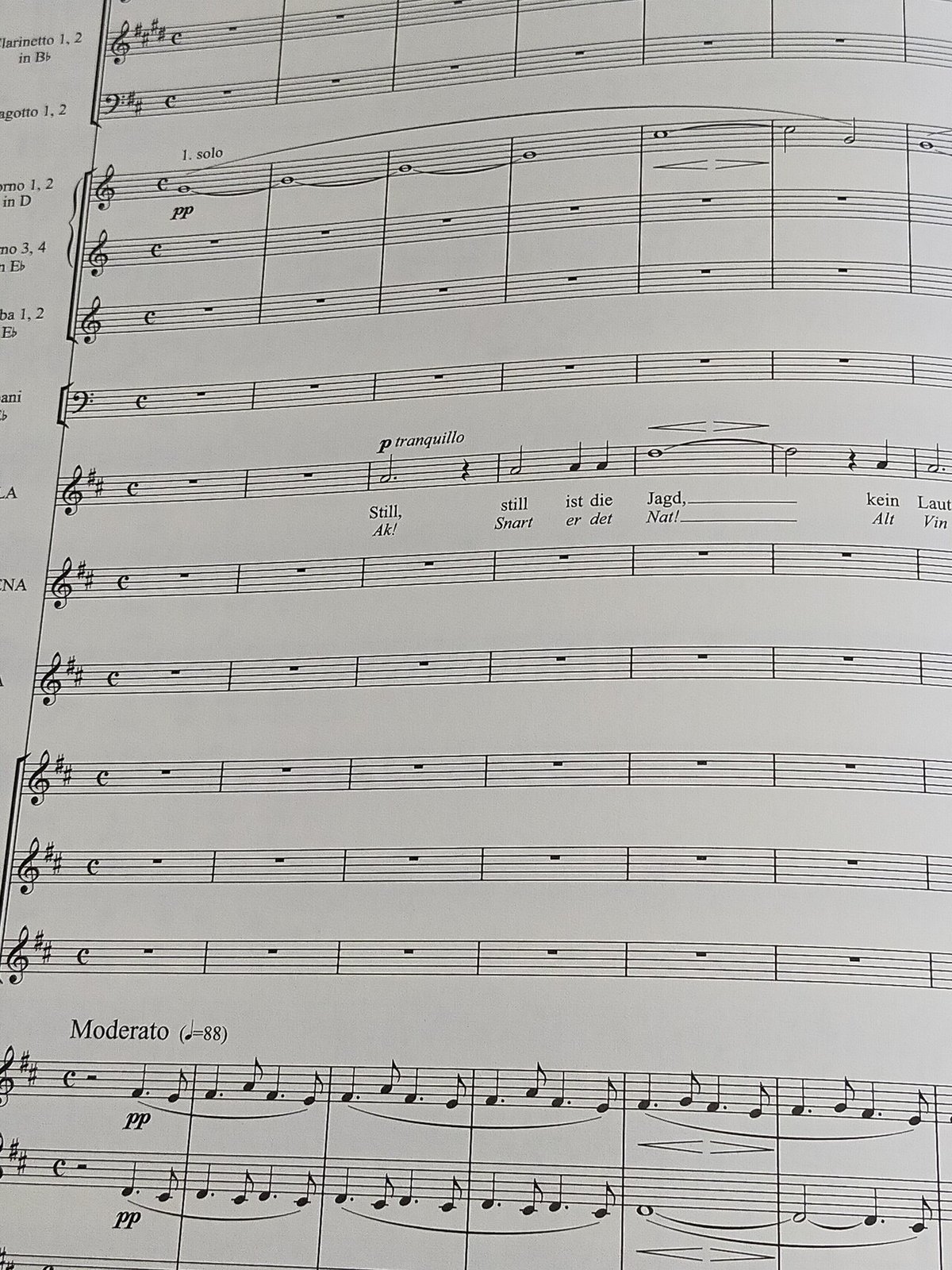

続く第6曲と第7曲は特に主人公のコマラの聴かせどころです。第6曲では非常に薄くオーケストレーションされた静謐なピアニッシモからコマラの独白が浮かび上がります。ゆったりとした付点のリズムの弦楽による伴奏は、それだけでも十分に歌を支えますが、ホルンの独奏がほとんど動かないロングトーンを加えている点がとても緻密です。楽器の音色に対する作曲家の敬意やこだわりが読めます。この曲では徐々に高揚していくオーケストラ・パートのリズム分割の細分化が秀逸です。シンプルで自然な展開ですが、ほとんど動かない開始から、8分音符主導の伴奏型、8分音符の三連符、16分音符へと軸になるテンポの刻みが大きなスケールの中であからさまに気付かれることなく増えていきます。最後は伴奏の刻みに任せることはありませんが、合唱が重なっていよいよ響きが充実しています。

(第6曲、冒頭)

第7曲は幽霊の合唱と題された楽章です。合唱は楽章によって異なる役柄が与えられているので、混声合唱で用いられる場面はこの楽章が最初です。曲の中盤以降に来て初めての全員合唱を堪能した後でソプラノとの対話を聞く充実感があります。結果としては脚本の流れによるものですが、編成の中で可能なパレットをどのタイミングで提示していくかは、曲の仕上がりにかなり影響があります。ここでのゲーゼの出し惜しみは効果がとても大きいものでした。

(第7曲から)

(こちらのリンクは第5曲の始まりに頭出ししてあります。)

この後、曲は不在のフィンガル王の視点に移っていきます。第11曲などはとても勇壮かつ悲愴で感動的です。そして最後に吟遊詩人と乙女の合唱によるエピローグ語りがあって曲が終わります。壮大なカンタータで演奏の実演を聴く機会はあまりなさそうな作品ですが、ゲーゼの作品の中でも重要な作品なので、機会があれば是非聴きに行きたい作品です。全体にロマン派の標準的な和声語法やオーケストレーションで書かれているので、比べられる曲がないということもなく、作品全曲が個性や聴きどころの宝庫という印象の曲ではないのですが、いくつかの楽章に見られる作曲の工夫はとても充実した音楽を作り出しています。楽章の構成で上手にコントラストを作り出して最後まで聞かせる手腕は見事だと思いました。

(第11曲、冒頭)

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。