宗左近詩集『お化け』のこと

初めて宗左近の詩に触れたのは高校のときでした。当時合唱部員だった私は三善晃の合唱曲がとても好きで、よく聴いていました。そんな折、近所の高校(私が通っていた高校ではない)の定期演奏会で『縄文連祷』という曲を取り上げるというので、聴きにいきました。『縄文連祷』は宗左近の詩に作曲された混声合唱とピアノのための単一楽章の大曲です。曲の途中、謡のような歌い方で男声合唱が女声合唱と関係のない拍子で歌う箇所があり、強烈なインパクトを感じたことを覚えています。一音節一音節ねっとりと歌う謡の言葉は、私が宗左近の詩に関心を持つのに十分な力強さがありました。

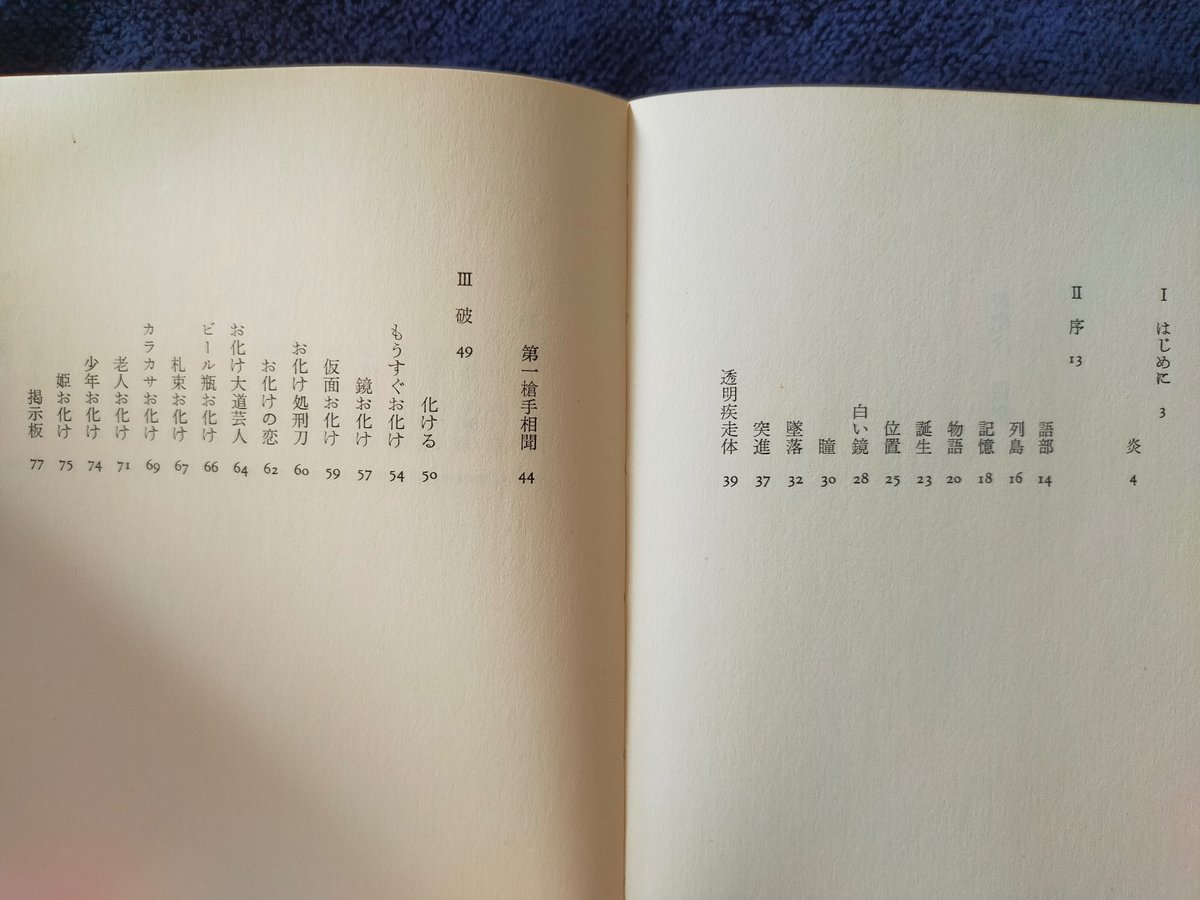

最近、古書店で宗左近の詩集『お化け』に出会いました。文芸や思想などを掘り下げて扱う雑誌「ユリイカ」を発行している青土社から出ていたものですが、1975年発行のもので現在は絶版です。『お化け』というタイトルに強く惹かれました。

もとより宗左近の詩は心を抉るような苦しい表現が多いイメージがあります。『お化け』の中の最初の詩、「炎」でも、いきなり詩人の心の叫びが轟きます。

噴きでる

おれのなかになにかが

噴かれでる

おれのそとへおれが

噴きだされる

おれのなかにおれのそとが

オッカサーン

オトッツァーン

死ねないよう

うまれられないよう

戦争で母を目の前で亡くしたことが永遠に詩人の中で渦巻いているようで、苦しくなります。「お化け」とタイトルに入った詩も多いですが、民俗学的なお化けエピソードの詩化とは全く異なり、人こそおどろおどろしいものというような詩が多いように思います。

一方、「一滴の」という詩では、構造の冴わたるインスピレーションを見ました。

眩暈

の

眩暈

の

眩暈

の

さき

の

一滴

の

ない

光り

の

一滴

という一節があります。実際には縦書きです。詩にはこのようなヴィジュアル的な拘りを強く示すものがしばしばあります。若い頃に初めてマラルメのいくつかの詩の言葉の配置やユーゴーの「魔神」などを見たときは、フランス語を知らないのにさまざまなイマジネーションを喚起され、興奮したものです。宗左近のこの一節も、強く音楽的感興を覚えます。多くの種類の言葉はありませんが、一語一語が広がりと膨らみを持って、想像を強要してくる感じがあります。とりわけこの構造を作り出している興味深い語は「の」です。語と語の意味を繋ぐ役割を担いながら、配置のズレによって、独特の存在感を表しています。自分がこの詩に音楽を付けるならどのような音楽になるのか…。詩に音楽を付けるという考え方をしなくても、一音一音の吟味と役割の推敲、構成の仕方など、さまざまなインスピレーションをいただきました。

まだ全部の詩をじっくり読んだわけではありませんが、心を鷲掴みにされて揺さぶられたり、好奇心をくすぐられたり、面白い経験をしています。宗左近の詩を読んだのはとても久しぶりなのですが、やはりスゴい詩人でした。

いいなと思ったら応援しよう!