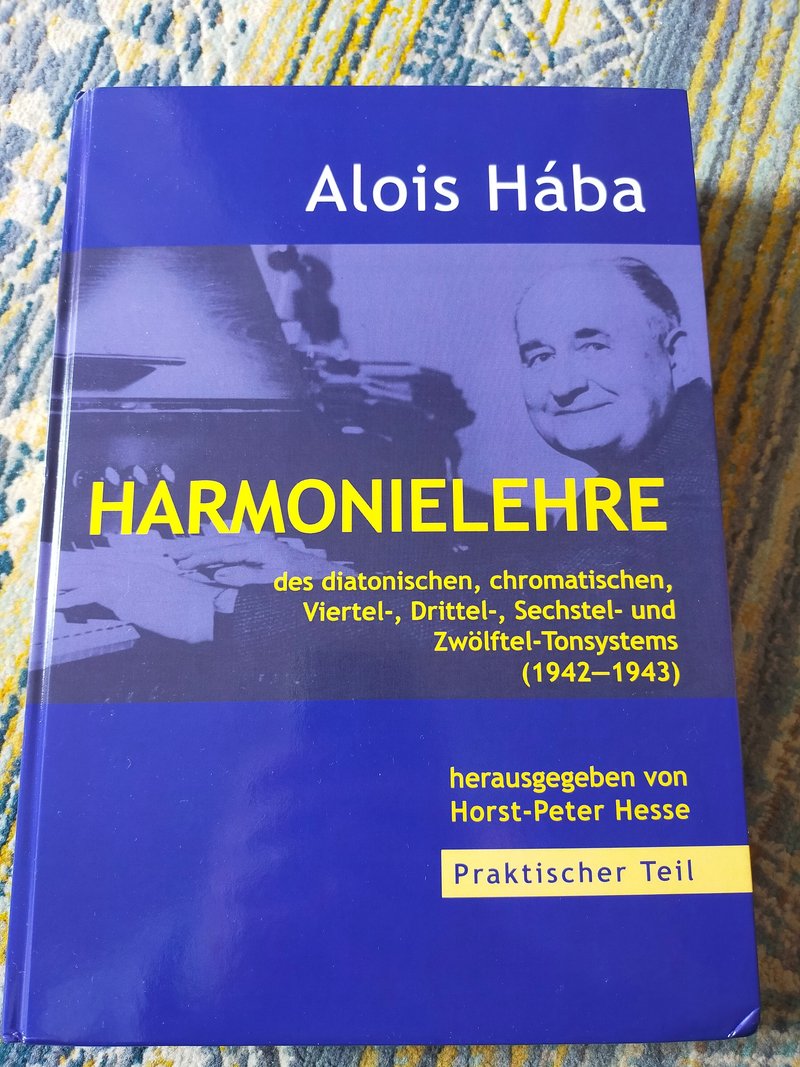

おすすめの本『和声学 〜全音階、半音階、四分音、三分音、六分音、十二分音システムによる』アロイス・ハーバ著

最近購入して読んでいる本をご紹介します。微分音音楽の初期に活動したチェコの作曲家アロイス・ハーバ(Alois Hába, 1893-1973)の著作『和声学 〜全音階、半音階、四分音、三分音、六分音、十二分音システムによる』(»Harmonielehre des diatonischen, chromatischen, Viertel-, Drittel-, Sechstel- und Zwölftel-Tonsystems (1942-1943)«, Horst-Peter Hesse, 2007)です。1942から43年にかけて書かれた本のリプリントです。チェコ語で書かれたものをVěra Vysloužilováという方がドイツ語訳したものです。ザルツブルク・モーツァルテウム大学により復刊されたものです。

本書はドイツ語で書かれているので、日本ですらすら読むのはハードルが高いかもしれませんが、面白い本なのでご紹介したいと思いました。日本語訳とか需要あるかな?和声学の本ですが、ハーバの微分音システムによる和声法について後半で詳細に書かれている点が普通の和声学の本とは一線を画しています。その点は後述するとして、前半のいわゆる通常の和声学の部分も変わっています。

和声の学習を始める前に調律の解説があります。純正律と平均律の違いを数字を用いながら細かく解説しています。特に純正律の場合は半音階の数比を示していて、例えばCを1/1(1.00000)とする場合のC#(25/24、1.04167)とDb(27/25、1,08000)の違いなどを示し、平均律だとどちらも1.05946で、その響きの違いをなんとなく想像できるような表が付いていて興味深いです。続く章でも通常の西洋音楽の和声にはまだ触れません。古代ギリシャの音階システムについて解説し、主にその旋律の作られ方、音程の考え方について書いてあります。二音からなる重音の扱いについても書いてありますが、和声とは考え方が違うので、声部という概念ではありません。様々な方法で書かれたメロディーの断片が紹介されていて、自分で作ってみる課題もあります。

続く章から西洋和声の話になりますが、これも通常の四声体の和音の進行について習熟する和声学の勉強法とは本質的に異なる考え方です。まず二声による書法から入ります。もちろん和音の設定の原理についてもこの章から勉強しますが、二声なので、省略されている音が最初からあるのが特徴的です。続いて「三和音と三声体」という章、そして「四音の和音、四声対、多声体」という、やや古典的な四声の和声学に対応した章が続きます。四声体の和声書法にページを割いていますが、12声部の和音まで増えていきます。声部が増えていくにつれ、和音の扱いが複調的になっていくのも興味深いです。和音の構成要素として最も大事な要素として3度の堆積、そしてその転回形と考えていたように読めます。つまり、ある調の三和音の上に通常別の調に所属しているような三和音がバシバシ堆積されていきます。そしてその連結の方法などを示して、調機能に無理やりおさめていく感じです。この考え方であれば、確かにどんな微分音が現れてもなんらかの和声的機能を持った音として法則を作ることができそうです。

四分音の章に入るまでにいくつかの短い章があります。「和声における4度、2度、7度について」、「転調」、「終止形(カデンツ)について」、「複合和音による主和音と属和音」、「和声学の学習メソッド」と続いています。解説が多い本ですが、学習メソッドの項では課題もたくさんあります。終止形の勉強をこれほど後半まで遅らせている点は驚きですし、複合和音による主和音と属和音も、和音の中身だけ見たら何をもって主属を分類したらいいのかすぐには判別できないような複雑な和音が用いられていて、とても面白いです。一番興味深いのは、微分音システムに触れる前に、「転調」の章においてすでに四分音、六分音による転調(変形と呼んでいますが)が紹介されている点です。

その後ハーバ理論を学ぶ上でメインの興味とも言える微分音の章が続きます。「四分音」、「三分音」、「六分音」、「十二分音」、「調性の特徴」、「旋律アイディアの概要、楽式」と続きます。ハーバの微分音理論はあくまで調性音楽の拡大であったことが分かります。例えばセブンスの和音があった時に、その一部を同主短調から借用してきたりして、変異させることは西洋和声学でしばしば起こります。微分音もその変容の連なりの中で解釈されていて、各音は限定進行音として扱われます。なるほど、声部進行が無秩序でなく、和音の作り方も調性音楽のそれに準じているのならば、どれだけ音程の分割が細かくなろうとも、音楽の設計自体は古典的な音楽と比べても崩壊していないと言えるでしょう。このことを特に感じるのは、なぜか最後の最後まで残された「調性の特徴」の章です。5度の円環による24の調の古典的な意味付けをまず解説しています。普通ならばこのような解説は最初の方にあっても良いのですが、ハーバの目的は微分音による変異調をどのような「性格」であると考えるかを整理することです。各調の雰囲気・性格・特徴の近縁にある微分和音を観察し、響きの特徴を解説しています。

本書は500ページ以上ある大著で、私もまだ全てを読みこなした訳ではありません。作曲家としてのハーバは特に弦楽四重奏曲(全16曲)で有名です。十二分音まで使用する細かなイントネーションの再現には弦楽器が圧倒的に相応しいです。私もハーバの弦楽四重奏曲をしばしば聴くのですが、現代の作曲家が書いている微分音音楽との現れの違いを疑問に思っていました。しかしこの本を読むと、ハーバの理論は調性の拡大の結果であるということが分かり、だいぶ腑に落ちました。作品と著作の両方で自らの音楽観を示してくれた作曲家は、後年勉強する身としてはありがたいです。自分もハーバ理論の習作など、書いてみたくなりました。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。