楽譜のお勉強【50】ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト『偽の女庭師』

パンパカパーン!ありがたいことにnoteの連載記事「楽譜のお勉強」を開始して今回で記念すべき50回を迎えました。パチパチパチパチ。2年前に作曲家の友人の勧めでnoteを始めてみたは良いものの、続けていくには工夫が必要とすぐに気づきました。最初のうちは普段あまり書かなかった文章を書くのが楽しくて週2くらいのペースで更新していましたが、自分が文章で書き残したいと思うことがそんなにたくさん溢れている訳でもなく、すぐに行き詰まりそうでした。そこで更新頻度は週一と決めて、私が続けられる内容を考えました。私はとにかく西洋クラシック音楽の色々な作曲家が残した曲に関心があって、たくさんの曲を聴きたいと常に思っています。また、できるなら楽譜を眺めながら聴いて、作曲家の思考の一端を追体験したいとも考えています。そんなわけで「これは!」と思うと楽譜を買ってしまうので、うちには積読状態の楽譜がたくさんあるのです。それを読んでいって気付いたことを書く連載をしようと始めたのがこの「楽譜のお勉強」です。第1回の記事を公開してすぐに、先の友人とは別の友人作曲家からメッセージをいただきました。うちに遊びに来たこともある彼は「家にたくさん楽譜があるし、稲森さんが書く意味がありそうだし、稲森さんらしくて良い企画」と言ってくれました。その一言が嬉しくて、「これは続けよう」と思ったのでした。始めてみると実はそれほど単純ではなくて、実際に読んでみても自分の心の琴線に触れない作品も多く、また、先行研究がたくさん見つかる曲について自分が今更書くのも、楽譜を眺めた感想くらいの内容だったら意味がないし、そんなわけでいつも曲選びが難航するのです。私が関心を寄せる曲には長大な曲もたくさんあって、これを短い記事にまとめるのは難しいです。なので、これまでオペラは取り上げてきませんでしたが、今回はモーツァルトが18歳の時のオペラ『偽の女庭師』(La finta giardiniera, KV 196, 1774)を読むことに決めました。

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791)については私のこの連載記事を読んでくださっている皆様に改めてご紹介する必要はないと思います。オペラや交響曲、協奏曲、室内楽曲、独奏曲、声楽曲など、あらゆるジャンルで著しい功績を残し、今日も演奏家にとって最も大切なレパートリーの一角を担っています。とりわけ7大オペラと呼ばれる『イドメネオ』(Idomeneo, KV 366)、『後宮からの誘拐』(Die Entführung aus dem Serail, KV 384)、『フィガロの結婚』(Le nozze di Figaro, KV 492)、『ドン・ジョヴァンニ』(Don Giovanni, KV 527)、『コシ・ファン・トゥッテ』(Così fan tutte, KV 588)、『魔笛』(Die Zauberflöte, KV 620)、『皇帝ティートの慈悲』(La clemenza di Tito, KV 621)は、世界中の歌劇場の最重要レパートリーとして定着しています。私個人としても、様々な声楽書法、声楽を伴う管弦楽書法をこれらの作品から、特に『イドメネオ』と『皇帝ティートの慈悲』から学び、感銘を受けました。この7曲はもちろん私の書架に佇んでいて、既に読んで勉強したことがあります。他に3曲のオペラのスコアが私の本棚に並んでいます。『ラ・フィンタ・センプリーチェ(見かけは素直な女)』(La finta semplice, KV 57)、『ルーチョ・シッラ』(Lucio Silla, KV 135)、『偽の女庭師』(La finta giardiniera, KV 196)の3作品です。じっくりとはまだ読んでいないこの3曲のいずれかを読もうと考えましたが、序曲を元にモーツァルト自身が交響曲(KV 207a)を作曲した『偽の女庭師』にしました。

『偽の女庭師』が書かれたのはモーツァルトが18歳の時で、普通なら大変若い作曲家の若書きのようなものかと想像しますが、彼の18歳は既になかなか達者な作曲家です。円熟期はもう少し先だとしても、筆は流暢で音楽は工夫に溢れていて、聞くべき内容に満ちています。この曲のスコアは現在ベーレンライター社から出ている新モーツァルト全集の2冊組楽譜として入手可能です。2分冊になっているのは、ページ数が多すぎるからだと思います。全曲を演奏すると3時間ほどかかる作品で、上演の際には2時間30分前後になるようにカットが入ることも多いです(今回ご紹介する動画リンクも数曲カットされています)。楽譜の第一巻には第一幕が収められており、校訂報告やファクシミリ等のページを除く楽譜部分が253ページあります。第二巻には第二幕と第三幕が収録されていて、楽譜部分は続きから594ページまでです。ハードカバーで紙も密度の高い紙を使っているため、2冊持つととても重くて油断すると落としてしまいそうです。

まず編成表を見ると、役(声種)と管弦楽の編成が書かれています。市長ドン・アンキーゼ(T)、侯爵令嬢ヴィオランテおよびドン・アンキーゼの愛人サンドリーナ(サンドリーナはヴィオランテの偽名)(S)、ベルフィオーレ伯爵(T)、ドン・アンキーゼの姪アルミンダ(S)、アルミンダの恋人ラミーロ(Ms/Castrato)、市長の女中セルペッタ(S)、ヴィオランテの従僕ナルド(B)が出演します。合唱は付きません。管弦楽はフルート(2)、オーボエ(2)、ファゴット(2)、ホルン(2)、トランペット(2)、ティンパニ、弦楽、通奏低音(チェロ、バス、チェンバロ)となっています。いわゆるナンバーオペラで、アリアや重唱等、音楽を主体にした楽曲に番号が振られていて、その合間に話を繋ぐレチタティーヴォが置かれている古典的な構成です。管楽器は曲によって持ちられるものが違って、特にトランペットはほとんど出番がありません。しかしあまり出番のない楽器が使われる曲では、強い存在感を放ちます。

話のあらすじも少しだけご紹介いたします。

幕前の設定。ベルフィオーレ伯爵が恋人ヴィオランテが不貞を働いたと思い、刺して逃亡。一命を取り留めたヴィオランテはベルフィオーレを探すためサンドリーナと名前を変えてラーゴネーロ市の庭師になる(彼女の召使いも名をナルドと変えて付き従う)。ドン・アンキーゼ市長は女中セルペッタに入れ上げていたが、今は女庭師に夢中。市長の姪アルミンダは元カレのラミーロと別れ、ベルフィオーレ伯爵と結婚しようとしている。

第一幕。アルミンダを待つドン・アンキーゼ市長は女庭師サンドリーナを口説いている。サンドリーナはこの悩みをナルドに相談。ナルドは女中セルペッタと一緒になりたいとアリアを歌って去る。アルミンダ到着。ベルフィオーレが遅れて来て愛を囁くと機嫌が直る。アルミンダは「浮気は許さない」と釘を刺して退出。女中セルペッタが登場してナルドに「私なら夫は若いほうが良い」と歌う。アルミンダはサンドリーナに婚約者がベルフィオーレであることを伝え、サンドリーナは失神。アルミンダが助けを呼びベルフィオーレが駆けつける。倒れた女性を自分が殺したはずのヴィオランテだと認識し、許しを乞う。サンドリーナは人違いだと言い、正体を明かさない。伯爵の浮気にアルミンダ怒る。

第二幕。アルミンダの元彼ラミーロが改めて彼女を口説く。アルミンダはベルフィオーレのことが諦められない。ベルフィオーレはアルミンダにも謝るが、女庭師の正体がヴィオランテかもしれないと後悔もしている。サンドリーナは正体を明かさずベルフィオーレを翻弄。アルミンダはベルフィオーレの謝辞を受け入れ改めて結婚しようとするも、ラミーロが持ってきた書類(逮捕状)でベルフィオーレの殺人容疑を知る。市長に詰問され、ベルフィオーレは罪を認める。サンドリーナは自分がヴィオランテだと明かし、「私が許すのだから彼に罪はない」と主張。しかし裁判後に再び「あなたを救うためだけにヴィオランテだと嘘をついた」と改めて言い張る。ベルフィオーレは次第に精神に異常をきたす。アルミンダは一連の事件をサンドリーナのせいだと考え復習を目論む。サンドリーナは森に拉致される。それを知った関係者が森に集まる。暗闇の中で誰が誰だか分からず大騒動。ベルフィオーレとサンドリーナ、発狂。

第三幕。女中セルペッタが市長に再度アタックするも振られる。市長の姪アルミンダはベルフィオーレとの結婚を認めさせようと迫る。ラミーロはアルミンダと結婚させてほしいと請う。業を煮やしたラミーロはアルミンダに対して怒る。サンドリーナとベルフィオーレが落ち着いてくる。サンドリーナは伯爵にアルミンダの元に戻るよう諭すが、二人ともなぜか離れられない。伯爵は皆の前でサンドリーナを「嫁のヴィオランテ」と紹介し、サンドリーナ(ヴィオランテ)も過去の経緯を話す。アルミンダは殺人未遂の許しを請い、ベルフィオーレ伯爵の心変わりを受け入れてラミーロの元に戻る。セルペッタはナルドと結ばれる。女庭師の計略通りのハッピーエンド。

楽譜に戻ります。序曲は2つの部分からなり、ニ長調で書かれています。アレグロ・モルトで始まり、イ長調のアンダンテ・グラツィオーソへと続きます。これに第3楽章を加え、モーツァルトは『交響曲 ニ長調 KV 207a』を作曲します。編成はオーボエ2本、ホルン2本、弦楽です。速い部分はニ長調の分散和音を大きな音域に跨って登ったり降りたりする感じで、何度も大きなアーチ型の音型を聴く健康的で快活な音楽です。緩徐部分は弦楽合奏で書かれており、細かいトリルを主題にふんだんに組み込んでいて、ゆっくりしているんだけども洒落た軽やかさを感じる曲です。

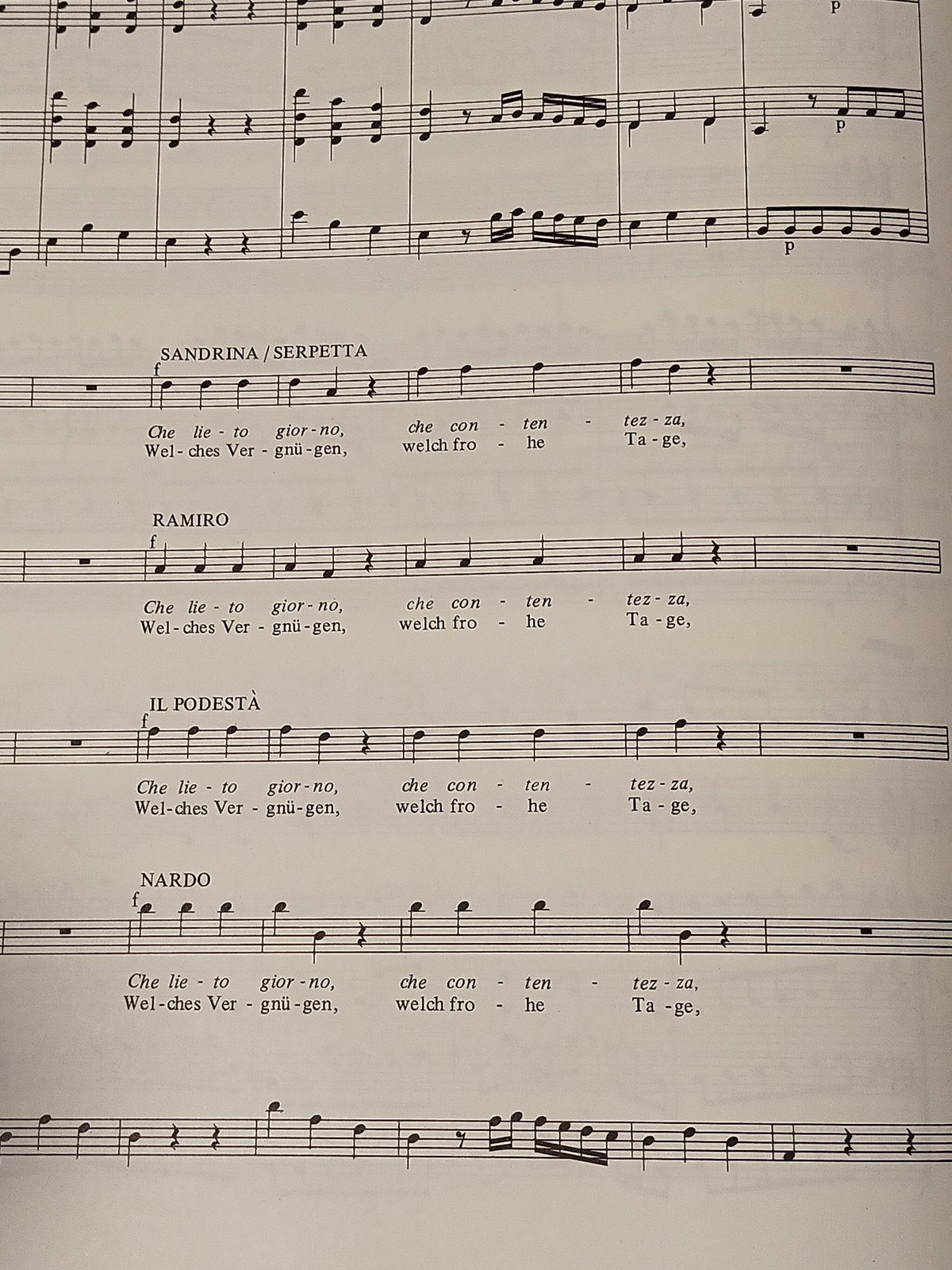

歌劇が開幕すると最初はサンドリーナ(S)、セルペッタ(S)、ラミーロ(Ms)、市長(T)、ナルド(B)の五重唱です。全員の合唱のあと、それぞれに少しずつ自己紹介的に歌声を独唱で披露する箇所が続くので五重唱と呼んで差し支えないと思いますが、実際の合唱部分はソプラノ二人が同じ旋律を歌うので混声四部合唱の体裁で書かれています。序曲は終わっていますが、割と長い序奏があり、それはまるで交響曲のようにニ長調を主張する下行分散和音から開始します。トニックとドミナントを往復するシンプルな展開が続きますが、旋律の音価が短いもの中心になっていき(16分音符)、素朴ですが魅力的です。この序奏の進行は和音・旋律・内声ともに繰り返され、それに乗って歌が入ってくる作りになっています。冒頭の序奏部分だけでも結構聴いていられる魅力があったので、それが急に伴奏に移って、今や前景となった歌を支える側になる層のコントロールは作曲が上手さを感じずにはいられません。メインのものだと思って十分魅力を発揮していたものが実は背景だったという驚き。ただ、完全に背景・伴奏という設計でもなくて、メロディーが素早く動きながら快活に歌う時には歌は停滞していたりして、仕掛けの多い作曲になっています。

続くレチタティーヴォはそれほど強い個性を感じるものではありません。通例通りのセリフ調の拍節感の自由な歌に通奏低音が書かれているものです。いくつか後半に出てくるレチタティーヴォでは、より作曲の意図を感じるものもありますので、その都度言及します。

No. 2からアリアとレチタティーヴォが交互に現れて、心情や個人的な詳細に関する歌と物語を進めるためのやりとりが順繰りに進む基本構成が続きます。アリアの内訳は2番ラミーロ、3番市長、4番サンドリーナ、5番ナルド、6番ベルフィオーレ、7番アルミンダ、8番ベルフィオーレまたは市長、9番はアリアでなくカヴァティーナでセルペッタとナルドが前後半に、10番は再びアリアでセルペッタ、11番は数多カヴァティーナとなりサンドリーナ、12番が一幕のフィナーレで全員です。2番から7番まででほとんどの役柄に一回ずつ独唱が回って、8番9番を挟んで10番で最後の登場人物セルペッタのアリアになります。この順番をうまく活かすためか、8番と9番はリンクの上演ではカットされています。

アリアの書法でなんと言っても目についたのは跳躍音程の頻繁な使用です。ほとんどの曲に9度の跳躍音程が含まれており、大胆な声色の変化の表現に富みます。特にサンドリーナのアリア(4番)には11度の跳躍が含まれていて、女庭師の感情の不安定さ、激しさをよく表しています。歌うには準備がいる音程ですが、言葉の発音と巧みに合わさって豊かな表現になっています。どのように言葉の発音と音程が対応しているか、とても勉強になりました。

3番のアリア(市長、T)は管弦楽の表現が巧みです。かなり長い序奏でじっくり管弦楽を味わって開始する点、オーボエの独奏メロディーが強く主張している点が表現力になっていますが、後半にテンポがプレストに上がるところで、トランペットとティンパニが導入されます。権力者が堂々と歌い上げるのをファンファーレの響きがガッチリ支えます。

11番のカヴァティーナから続くレチタティーヴォはやや特殊です。普通に通奏低音の伴奏のみで始まりますが、40小節目から高音部の弦楽器が入ります。きっちりとしたリズム感が出るのと、断片的なメロディーへの応答になっているので作り込まれたレチタティーヴォという印象を受け、より新しい時代の音楽を想像させます。

続く12番で第一幕最後のフィナーレです。全員が少しずつ交代で歌っていき、時折合唱になる全員の見せ場です。最後は全員の合唱で終わるのですが、ここで少し気になったことがありました。曲の開始時にはホモフォニックな合唱書法はあまり気になりませんでした。劇の開始を告げる堂々とした迫力がありますし、効果が理解できます。ただし、もう少し円熟してからのモーツァルトはシンプルなホモフォニーでは書かなかっただろうと想像もします(管弦楽との関係はそれほどシンプルなホモフォニーではありません)。フィナーレでも最後の盛り上がりはホモフォニックな合唱で書かれています。こちらもフィナーレとしての効果は理解しやすく、期待できます。ただ、途中途中で挟まってくる合唱(六重唱)も時折導入のタイミングをずらしている以外は全員で同じ歌詞を同じリズムで歌います。導入のタイミングがずれている場合すら、すぐに合流してしまいます。モーツァルトの重唱の書法の極致は、やはり対位法にあると思うのです。先述の『イドメネオ』にしても『ティート』にしても、重唱は相当複雑です。音としての声部が複雑に絡むという意味での対位法も十分に複雑で力強い表現なのですが、全く違う歌詞を同時に別の人たちでグループを構成しながら歌っている重唱は、台本の読み方が問われる作業です。言葉の対位法は音響の要素も複雑にしながら、言葉が伝える内容も味わい深いものにしていきます。聞こえるものと聞こえなかったものが入り混じって、内容が混濁してその内から新たな意味や構造が発生するのです。18歳とはいえ、これだけ表現力に溢れる音楽を書くモーツァルトのことです。筆が乗って第二幕・第三幕には円熟期のモーツァルトの萌芽が見られることを期待したいです。

第二幕は確かに筆が乗っているようです。レチタティーヴォから開始して、これまでになかった深刻な表情を持つト短調のアルミンダのアリア(13番)から開始します。交響曲第25番を少し思い起こさせるような重厚な表現です。オーボエとファゴットがシンコペーションのリズムでヴィオラと共に厚い和音を聞かせ、編成表にはホルン2本と書いてあったのに第3、第4ホルン登場で長いペダルトーンを演奏します。エイト・ビートで刻まれる疾走感もあり、奸計を企てるアルミンダの嫉妬に燃える心理状態がよく表れています。

14番にナルドのアリアがあり、リンクの上演では15番から17番のアリアまでざっくりカットされています。18番のアリアはラミーロ(Ms)によって歌われます。長いフレーズが頻繁に現れる難曲です。フレージングに関して面白い箇所があります。主和音に到達するフレーズで、最後にトリルの装飾と刺繍音を入れているので、到達点でフレーズは終わりそうですが、そのまま続きます。またそこの歌詞を見ると、トリルの細かい音で前の一文がピリオドで切れ、到達点から新しい文章が始まるので、ここではフレーズの切りようがありません。フレーズを長く作る工夫ですが、実際に長くなっていくフレーズをそつなく歌うには高度な技術が必要ですし、主和音に到達したことを無かったかのように進める作曲技術も高度なものです。このように音楽的にそこそこ高度な要求をしれっと書いているのは、とてもモーツァルトらしいと感じます。またこのアリアでは音価を徐々に短くしながら装飾を施し歌う箇所の終わりで、やはり11度の跳躍音程が見られます。言葉の途中で出てくる音程なので、歌い直しを想定していません。そしてこのアリアに続くレチタティーヴォもやや作り込まれています。通奏低音のパートに細かく動く短い音階的な音型が所々書き込まれていて、歌のパートに間がしっかり書き込まれているのです。18番のアリアは特に充実した筆致を感じました。

そういえば『偽の女庭師』は普通イタリア語で上演されますが、ドイツ語版が上演されることもあります。これは昔からしばしば上演されていたもので、ドイツ語の歌詞も全集版楽譜に書き込まれています。イタリア語と歌詞の付け方で大きく旋律が異なる箇所は、一つの役が2段に分けて記譜されており、それぞれの言語の段を歌うようになっています。そこで問題になってくるのがレチタティーヴォで、レチタティーヴォではイタリア語のみ記譜音に付記されています。ドイツ語は注釈のように楽譜下部に文字だけ書かれているので、なんとなくメロディーのラインに沿ってそれぞれで付けなければならないようです。レチタティーヴォの分量が多いのでやや準備のハードルが高めかと思います。

20番のアリア(セルペッタ)で、不安に満ちた不協和な音が管弦楽パートに書かれています。アリアの最後に2本のオーボエで奏でられる二重奏は、狭い音程で下のパートがサスペンションを繰り返して和音が進行していきますが、特に最初にサスペンションが現れる箇所では短2度で心が締め付けられる音がします。オーボエという貫通力の高い楽器で演奏されることも表現力を高めています。

第二幕のフィナーレ(23番)は第一幕のものよりも複雑な構成です。様々な思惑で動く登場人物たちが少しずつ歌いながら進行するので音楽の内容も次々に変わっていきます。管弦楽書法も華麗で、細かいトリルや刺繍音、アーティキュレーションが綿密に書かれていて、場面場面の心理状態を異なる方法で描写していきます。ちょうど古典派の、それもドイツやオーストリアの作曲家の間で多感様式が流行していた時期とも重なりますから、流行っている音楽表現を柔軟に取り入れたとも考えられると思います。このフィナーレの合唱部分(役全員で歌う重唱部分)には、後年の彼のオペラ書法の萌芽も見られます。歌詞こそ同じ歌詞を全員で歌いますが、導入を大きくずらされて、なおかつ揃うまでの時間も少し長めに取っていて、対位法的な、重唱として充実した立体感を持たせているのです。登場人物の思いがごちゃまぜに錯綜としている場面などは、モーツァルトの音楽的ファンタジーはさぞ羽ばたいたことでしょう。

第三幕は短く、曲を纏める意図ばかりが目立ちます。台本の故か、作曲家の息切れかは分かりませんが、18歳の若者が500ページを超えるスコアを書き上げる忍耐力があったことだけでも私には驚きです(体力はあるでしょうが)。第三幕でとりわけ私の興味を引いたのは27番のレチタティーヴォと二重唱です。レチタティーヴォにもナンバーが付けられているように、先述の細かく書き込まれて作曲されたレチタティーヴォが、さらに細密に作曲された様子です。朗誦パートは断続的で、よく書き込まれた管弦楽が間を繋ぎます。二重唱に突入してからも充実した音楽が続きますが、特に最後の方で片方の歌手が延々と保続音を歌い続けて、その上で装飾の多い長いメリスマ的旋律を歌う箇所、そしてその直後に役割を交代して続ける箇所は、モーツァルトの声楽書法の素晴らしさを伝えるものでしょう。

2時間を超えるような長い曲を読み、メモを取りながら聞くのは、生活や仕事のこともあるので頻繁にはできません。ですが、モーツァルトのオペラのように美しい発見に満ちた時間になるのであれば、積極的にこういう勉強の時間を作りたいと感じます。古典派の時代は、ギャラント様式が流行したこともあって、他の音楽の時代区分に比べて、主和音と属和音への信頼が圧倒的に厚い時代でした。それは一聴するとシンプルな音楽に聞こえがちな理由にもなります。しかし、モーツァルトの音楽を聴き、トニックとドミナントの交替が続くように思わせておいていきなり同種短調の6度調の和音を出されたりすると、和音が持つ効果の大きさを改めて認識せざるを得ませんでした。これだけ若くてここまで音の感性に磨きがかかっていたら、晩年の奇跡のような作品群にも納得できます。自分も作曲を続けていますが、こういう天才の仕事に思いを馳せて、自分の小ささを改めて噛み締めるのも良いものです。

読者の皆さま、これまで私の記事を読んでくださって、本当にありがとうございます。今後とも「楽譜のお勉強」をよろしくお願いいたします。

(ご紹介した動画では24番と25番もカットされています。)

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。