楽譜のお勉強【93】アンドレア・ガブリエーリ『だから甘美な唇に口づけをください』

アンドレア・ガブリエーリ(Andrea Gabrieli, 1532 or 1533 - 1585)は、イタリア・ルネッサンスの作曲家で、当時国際的に知れ渡ったヴェネツィア楽派の初期に活躍しました。アンドレアの甥に当たるジョヴァンニ・ガブリエーリは強弱を用いた作曲として最初期の作品『ピアノとフォルテのソナタ』を作曲したことでとても有名ですが、アンドレアもまた非常に優れた作曲家です。ヴェネツィア楽派の特色は何といっても「コーリ・スペッツァーティ」と呼ばれる二重合唱の技法の開拓で、空間的に離れて配置される合唱隊が交互に歌い継ぐ音楽は後の「協奏曲」というジャンルに影響を与えたと言われています。本日は二重合唱の作品ではなく、シンプルな三部合唱のマドリガーレ『だから甘美な唇に口づけをください』(«Dunque basciar sì bell’e dolce labbia», 1575出版)を読んでいきます。

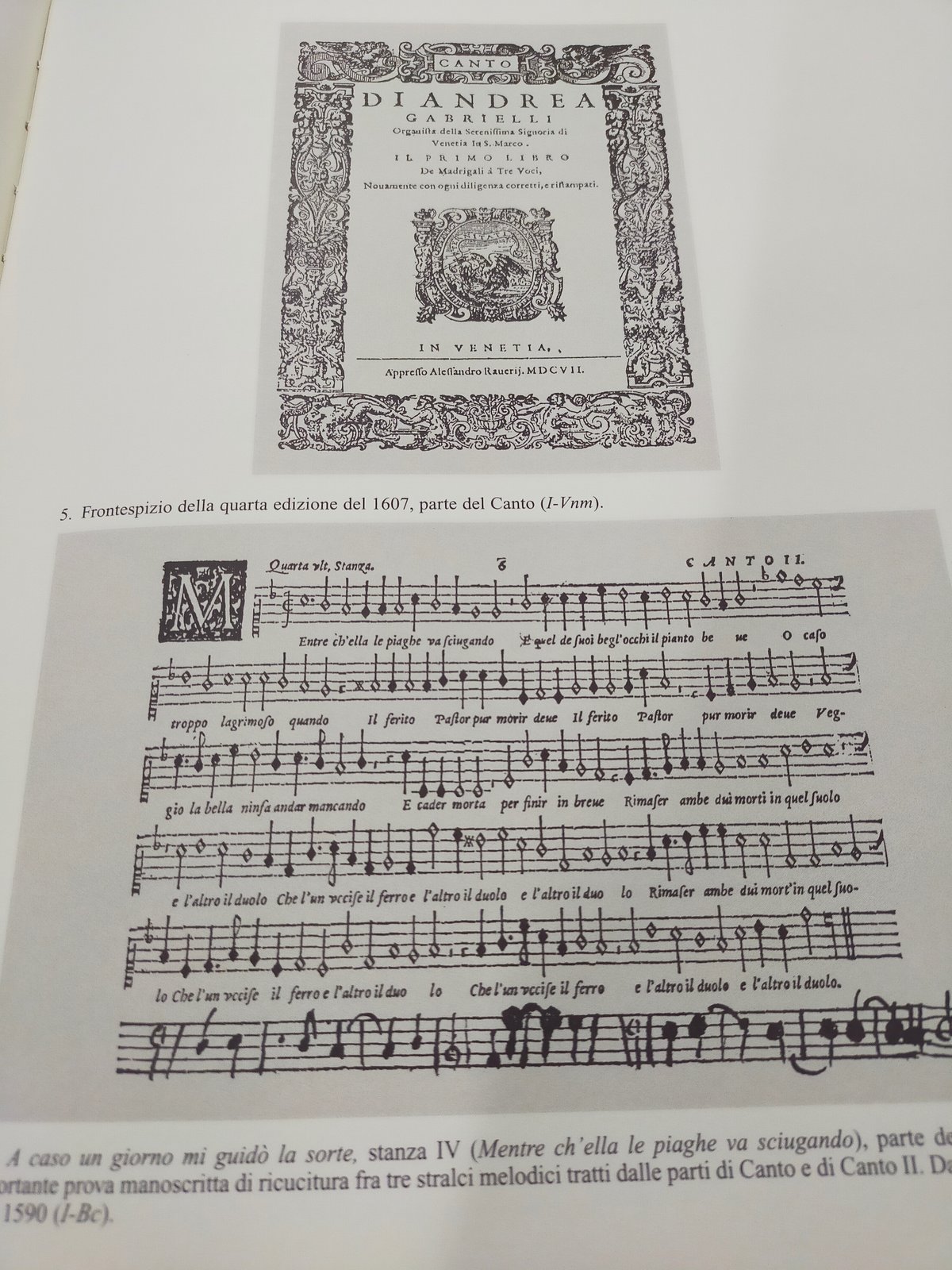

アンドレア・ガブリエーリの作風は彼が1562年にオルランド・ラッススに出会う前と後で大きく変わります。初期はホモフォニックな表現が多かったのに対し、ラッススに出会ってからは対位法を駆使した作風になりました。1575年に初版が出版された『3声のマドリガーレ集 第1巻』(«Libro Primo de Madrigali a tre voci»)には9曲30スタンザからなっています。『だから甘美な唇に口づけをください』は曲集の2曲目で、ルドヴィコ・アリオストの詩に作曲され、2つのスタンザで構成されています。アンドレア・ガブリエーリは生前、自作品の出版に慎重で、楽曲のほとんどは死後とジョヴァンニ・ガブリエーリによって出版されました。『3声のマドリガーレ集 第1巻』は、アンドレアの生前に出版された数少ない曲集の一つで、同時代の作曲家たちに彼の仕事を伝えるものでした。多くの古楽作品がそうであるように、アンドレア・ガブリエーリのマドリガーレもまた、一部の特に有名な楽曲以外で現在出版されているのは学術的で高価な楽譜ばかりなので、普及は遅れている状況です。『だから甘美な唇に口づけをください』も、現在はリコルディ社が発行しているアンドレア・ガブリエーリ全集の6巻に収められているのみです。

アリオストの詩は愛する相手に口づけを求め、叶わないならあなたと一緒に死んで地獄で一緒になるというような内容で、重い恋心を歌っています。アリオストは、以前「楽譜のお勉強」でご紹介したハイドンのオペラ『騎士オルランド』の原作者でもあり、狂人の描写に謎のリアリティがあります。ガブリエーリはこの詩に対して、抑制的な表現で音楽を付けました。

第1スタンザでは、バスによって主題が始まり、同様の主題を2つの上声が一拍遅れで5度上で模倣する典型的なルネッサンス・ポリフォニーの書法によっています。2つの上声は同度で追いかけるので、頻繁に高声と中声の交替が行われます。スタンザは各行「ia」母音と「io」母音の交替で最後に「o」母音による節が2回歌われて終わります。ガブリエーリは、この母音構成を用いて曲に形式を与えています。すなわち、奇数行では対位法的導入、偶数行ではホモフォニックな合唱という風に対比して作曲されており、聴取の中で詩の区切りを理解することができるように設計されています。また対位法導入の節でも提示の順番を少しずつ変えて、声部間の関係性をより立体的にしていることが分かります。ただし「io」母音の最後の節の導入は対位法的で、バスの開始を大きく遅らせています。一番最後の「io」音を含む言葉に来てようやくホモフォニックな終止を聞かせます。この後に続く2回の「o」母音の節では、これまで用いられなかった2:1の導入を使用します。ホモフォニックな集合体にポリフォニックな線を被せる様子は、バロック・ソナタを予感しますし、ルネッサンス音楽の終焉を感じると思うのは考えすぎでしょうか。

第2スタンザは、もう少し複雑な作りになっています。バスの主題提示は変わりませんが、模倣主題の上声2が入る間に、別の主題を上声1が歌います。続く偶数行では第1スタンザと同様にホモフォニックな終止に向かいますが、導入は2:1です。続く奇数行では導入はすべてずらされていますが、2:1導入の変形と見られるもので、バスの後に上声2が一瞬遅れて即座に追いかけ、導入の直後にはホモフォニックな動きに連結し、しっかり待った上声1が冒頭主題を新たな歌詞で歌います。3回目の奇数行では、対位法定番の一拍遅れる導入を用いますが、ここでは同じ声部進行が同じ歌詞に完全な形で2回繰り返され、エコー効果が狙われています。フレーズの長さ的に小節内で完結しているものを繰り返しているわけではなく、中途半端な場所から繰り返しが始まるので、初見では気づかないこともあるからなのか、楽譜上でもそこだけ歌詞がイタリック体になっていて、作曲技法を主張しているように見えます。その後も、主題の冒頭に用いられる歌詞を省略して不完全な導入をする声部を用いるなど、自由で複雑な対位法が繰り広げられ、構造の聴取上の認識に焦点を当てた第1スタンザと大きく隔たる音楽を作っています。一つの楽曲として見るときに、なかなかの展開ぶりで、豊かな聴取経験が提供されていると言えるでしょう。

3声のシンプルなマドリガーレと言えど、音楽をどのように提示するか、工夫に満ちた音楽でした。作曲家はやはり自分の曲の在り様を特別なものにしたいと考えているのだと実感します。ルネッサンスのポリフォニー楽曲は複雑なものが多いので、なかなか読むのに骨が折れるのですが、3声くらいだと仕掛けがすぐに目に飛び込んでくるので、勉強の手掛かりにとても良いと思いました。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。