楽譜のお勉強【43】ヨハン・ヴィルヘルム・ヴィルムス『交響曲 第7番 ハ短調』

以前書いた記事で全集版や学術的な版の楽譜について少しお話ししました。有名で人気があってよく演奏されている作曲家の全集版が刊行されるのは商売としても納得ができます。しかし古楽などでそれほど頻繁に演奏されていない作曲家の楽譜を学術的な見地からしっかり校訂して出版するのは出版社にとってリスクが低いとは言えません。今日ご紹介するヨハン・ヴィルヘルム・ヴィルムス(Johann Wilhelm Wilms, 1772-1847)の『交響曲 第7番 ハ短調』(Symphonie Nr.7 c-Moll, c.1836)は、ベートーヴェンの死後少しした初期ロマン派の音楽ですが、古典派や初期ロマン派の巨匠の作品ほどに演奏されている訳ではないので、楽譜は出版されず、長らく演奏することが困難でした。

この作品はケルンのドール出版社(Verlag Dohr)という会社から発行されています。この出版社はルイ・シュポーアの歌曲全集や現代音楽の楽譜などを出版している小さな楽譜出版社ですが、ライン地方記念碑音楽シリーズという学術的な楽譜を出版しています。学術的な楽譜というのは歴史的資料を残す意義が大きく、ドイツでは公的な基金から助成金を受けて出版することが慣わしとなっています。この助成により、出版社にとってリスク要素の高いレアな歴史的作品を、今日の私たちが容易に閲覧し、演奏することが可能になりました。ヴィルムスの最後の交響曲である第7番も、この若い出版社(1998年創業)が初めて出版することになったのです(2003年出版)。日本でも数は多くないですが、日本音楽史において重要な作曲家の全集版は刊行されてきました(山田耕筰や貴志康一など)。本当は他にも刊行してほしい作曲家がいくらでもいますが、日本の音楽出版事情からは難しいのだと思います。ドイツの文化事業に対する助成制度には頭が下がります。現代の新しい音楽の演奏会企画なども、いろいろなところに助成を申請して開催することがほとんどですが、申請条件に「集客による売上を通して十分に予算を組むことが難しいが、新しい音楽創造を提起し推進する企画を優先」などの驚くべき条項が含まれていることがあったりもします。そんなわけで芸術家や楽譜出版社が赤字を負うリスクが大きく軽減されているのです。ライン地方記念碑音楽シリーズではヴィルムズの他にノルベルト・ブルグミュラー(ピアノ教本で有名なブルグミュラーの弟)や、クリスティアン・ゴットロープ・ネーフェ(ベートーヴェンの教師の一人)、フェルディナンド・ヒラーなどの作曲家の埋もれてきた作品に焦点を当てています。

ヨハン・ヴィルヘルム・ヴィルムスはドイツのゾーリンゲンの近くで生まれ、後年はオランダのアムステルダムでオルガニストとして活躍しました。作品は7曲の交響曲の他に、5曲のピアノ協奏曲、多くのピアノ曲などがあります。生まれたのがベートーヴェンの2年後で、ベートーヴェンの死後も活動しましたし、ベートーヴェンの生まれたボンにほど近い町の出身だったこともあって、作品には影響が見られます。実際、ソリストとしてベートーヴェンのピアノ協奏曲のオランダ初演なども手がけているので、強く意識していたのだと思います。

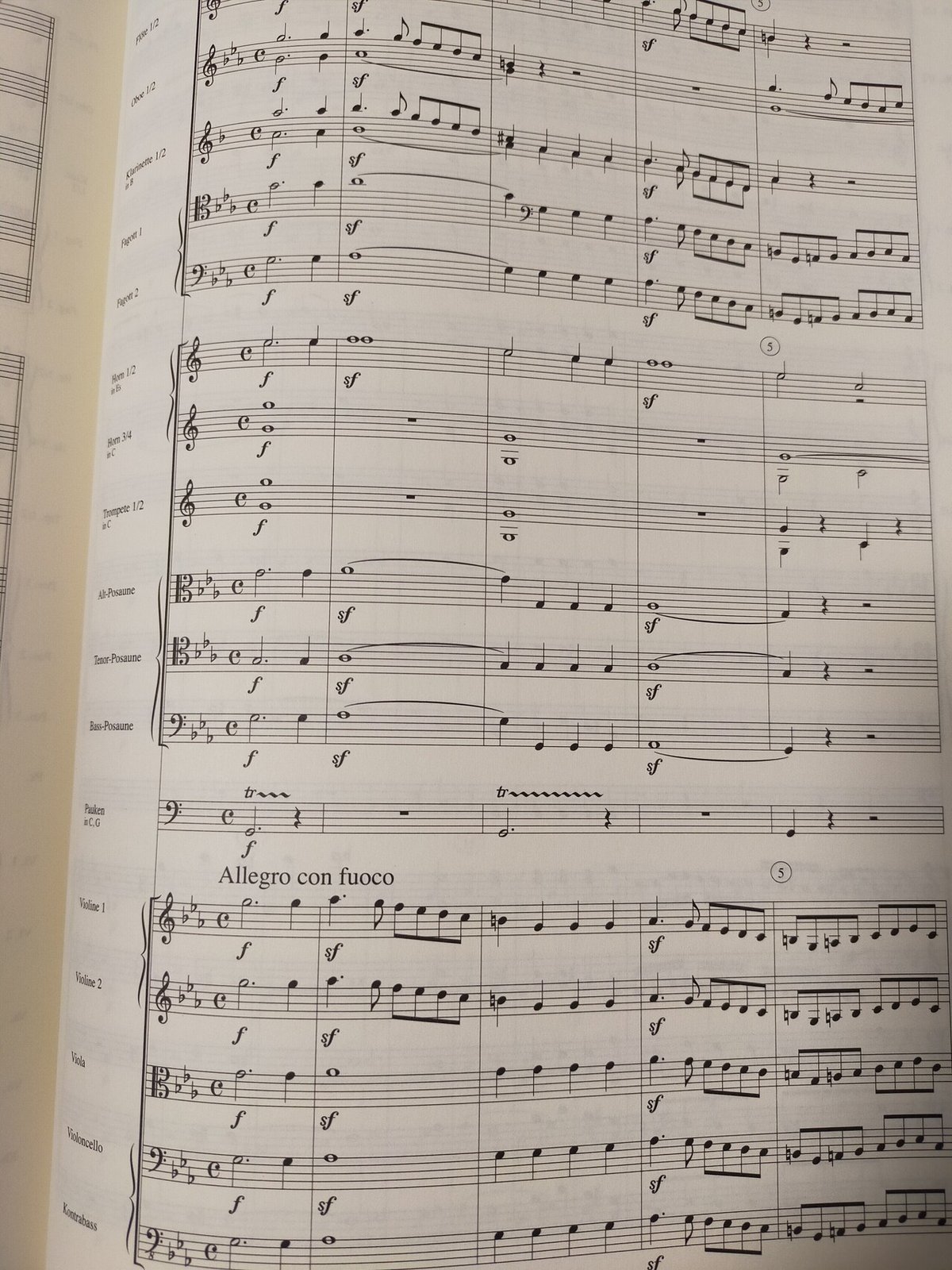

『交響曲 第7番 ハ短調』は4楽章からなっています。第1楽章はアンダンテ - アレグロのソナタ形式、第2楽章は変イ長調で書かれたポコ・アダージョ、第3楽章が再びハ短調のスケルツォ、そして終楽章はアレグロ・コン・フォーコです。複雑ではない対位法は要所要所に散りばめられており、シンプルなモチーフ展開ながらも充実した転調と、拍節操作で丁寧に書き上げられた交響曲となっています。この曲の前に6曲もの交響曲を書いていることから、円熟の作曲家の手応えみたいなものも感じます。

第1楽章では弦楽器ユニゾンによる序奏から開始されます。序奏部分の主題は第1主題で重要な刺繍音を挟む八分音符3つからなるモチーフを入れつつ、序奏に固有の主題で演奏されます。主和音と属和音でステートメントを確立した後、本格的な序奏部が開始しますが、ヴァイオリン2声部で始まる対位法で開始し、ゆったりしたテンポに相応しいやや入り組んだテクスチャーでじっくり聞かせます。管楽器が入ってきて盛り上がる部分にはナポリ和音から入るので、物々しい悲壮さを感じます。アレグロ主題は刺繍音を挟む八分音符を踏み台にして4つの基本的な四分音符モチーフ(G-Es-D-C)を演奏し、高音域に跳躍する仕掛けです。高音域への跳躍はどんどん上行していくので、主題中最低音のGから1オクターブ上のG、その上のC、そして更に上のEsへと昇っていくのです。Esの直前の音はCで、短10度低い音です。この音程も旋律に用いる時には充分表現力の強い大きな音程ですが、実際には足がかりに踏み台にしている音は毎回四分音符を開始する低音のGですので、その主題の輪郭の音程は実に短13度に及びます。この高低差はかなりの表現力で、第1楽章の重要な仕掛けの一つになっています。この後、八分音符モチーフを生かしてへ短調へと向かっていきますが、音楽の上昇は止まらず、次の調に到達する数小節の間に冒頭の音域の2オクターブ以上に到達しています。提示部の最初の部分で始まった低音Gは十数小節で3オクターブ上のGまで至るのです。高みに至った弦楽器を更に支えるように管楽器群のコラールが高音域で入ってきて第1主題部分は収束します。

慣例通り変ホ長調で演奏される第2主題はまずオーボエによって演奏されます。クラリネットがそれまでと違った三連四分音符のアルペジオを演奏して、弦楽器はピツィカートで和音を添えます。第2主題は高音域で演奏されていますが、ゆったりとした下行音階モチーフがメインで、第1主題のブロック状に上行していく様子と強いコントラストを作ります。展開部は複雑なものではありませんが、転調が充実しています。変ハ長調の和音なども経由していくので、かなりの遠隔調まで響きを変遷していきます。ただし、主調もかなりの割合で挟まってくるので、意外と冒頭からシンプルなモチーフを繰り返している音楽にも聞こえることもあります。

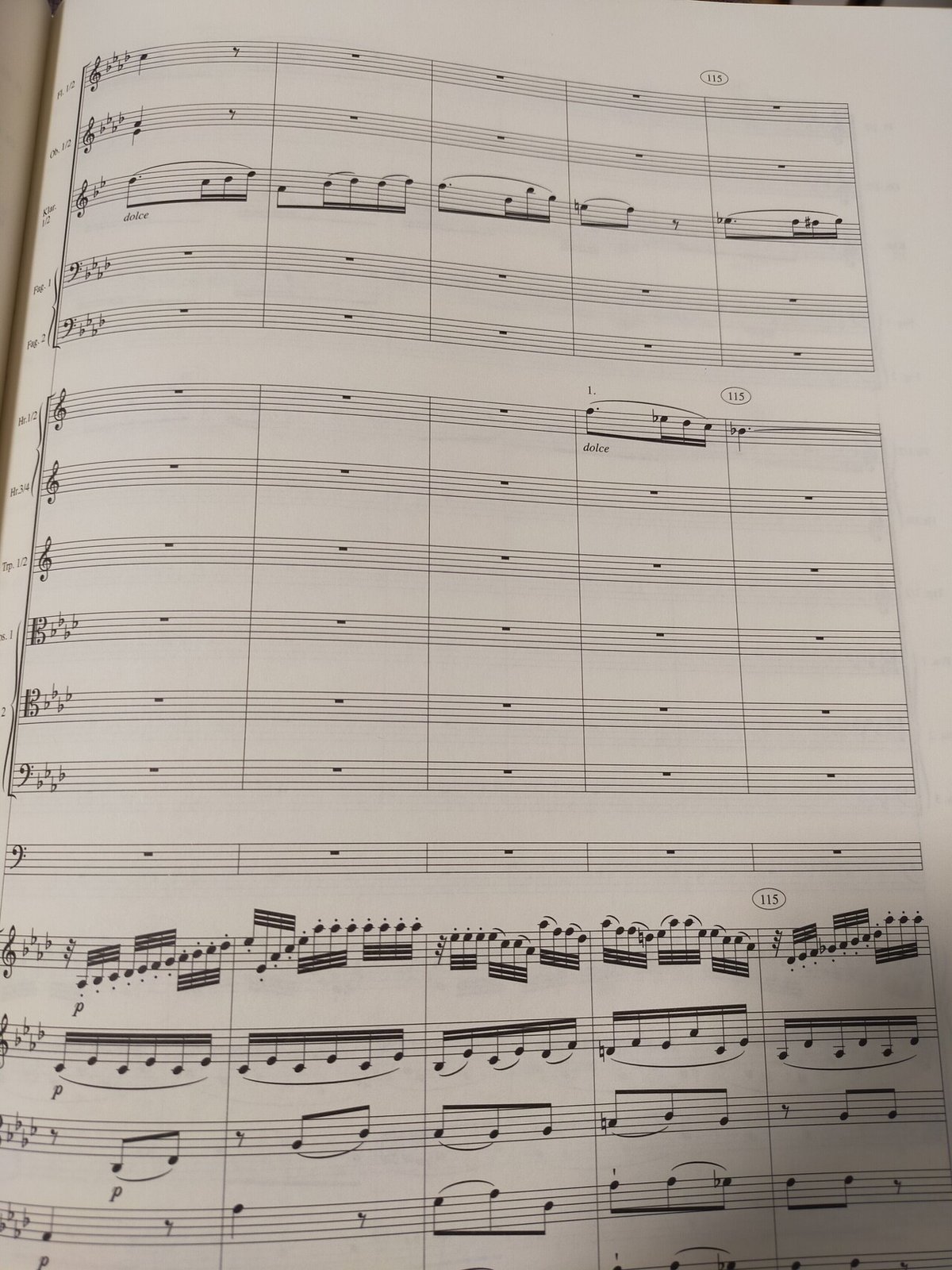

第2楽章の緩徐楽章では、重要な旋律たちが管楽器に巧みに割り当てられています。トランペットとトロンボーンを除く全ての管楽器に重要なソロ旋律があって、管弦楽の音色の幅を味わうことができます。特にホルンのソロは、柔軟に音階的で、作曲家がバルブホルンを意図して書いたことが分かります。第7番の交響曲が書かれた頃はまだバルブホルンは大変新しい楽器で、作曲家たちもこの楽器を意図して書いていない曲が多い頃です。古典的で堅実な作曲技法で書かれた作品ですが、意外と先進的な思考も読み取れます。

第3楽章のスケルツォは曲中にたびたび現れるオクターブ跳躍の進行が実に諧謔(かいぎゃく)的で、スケルツォらしいユーモアを感じる曲です。第2楽章でもホルンは大事に扱われた楽器でしたが、第3楽章ではいよいよ作曲家のホルンへの愛を見ました。中間部トリオ部分は管楽アンサンブルで始まりますが、主旋律を演奏しているオーボエに対し、対旋律をホルンが演奏しています。このホルンが何と第3奏者なのです。第3奏者は上吹きですから、ソロ的旋律は普通第1奏者に当てられます。特段第3奏者が特殊な楽器を使っているということもないですし、配置に関する指示もないので、演奏家が十分に楽しんで発揮して演奏することを考慮していたのでしょう。それともあくまで対旋律であって、主旋律ではないというほのかな主張でしょうか。

第4楽章は大変堂々とした楽章で、冒頭主題の構図は第1楽章の反行と言えます。高音から開始し、低音域に一気に下がっていく作りになっています。この楽章では旋律、テクスチャーの上下動が一つ重要な役割を担っていて、跳躍よりは音階的に波のように上下動を繰り返します。更に大事なのはリズムの分割によるパルスの感じ方を巧みにコントロールした書法です。他の楽章に比べ、楽譜の密度の変遷が激しく、ロングトーンばかり書かれている箇所があるかと思えば、八分音符の刻みに乗って16分音符で軽快に疾走していく旋律があり、更には16分音符が多くの楽器で厚みを持って走り回っている箇所もあります。シンコペーションのリズムの使用もこの楽章の特徴です。曲の最後で大きな充実感を作っていました。

ヴィルムスの作品が今後どれほど演奏されていくのかは分かりません。しかし現代の出版社がこういったマイナーな作品を今も出版し続けてくれていることは貴重です。学術的な楽譜や全集版は経済的な弱点があることは最初に述べたとおりです。ドイツでは助成が厚いとはいえ、これらの楽譜は絶版に弱いという特徴があります。在庫がなくなり次第再版されることは中々望めないのです。演奏しやすい今、動画を見つけることができました。今回ご紹介した動画は8年前に公開されたもののようですが、1万7千回も再生されていることに驚きました。古典派や初期ロマン派の巨匠の作品は素晴らしく、今のところ演奏され続けていく様子ですが、クラシック音楽を聴くファンは知らないレパートリーにも食指を動かしているのだと感じ、嬉しく思いました。

*)以前書いた全集版や学術的楽譜に関する記事のリンクです。

作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。