距離感と旅

2015年4月。大阪南港の乗船待合で、私は半ばパニックになりながら大学の事務員さんと電話をしていた。

フェリー、琉球エキスプレス。片道2泊3日で、沖縄と関西を往復しているこの船の切符売り場前は、今はがらんとしていて、私の声だけが響いている。

大学3年次、映像人類学のゼミに進んだ私は、地縁も何もない沖縄の辺野古に、テーマも目的も何も決まらないまま通っていた。目的も決まっていないのに、なぜかかなり必死だった。

本当にありがたいことに、辺野古では、お話を聞かせてくれる方と出会えたのだが、大学がある中で辺野古に伺える回数は、金銭的にも年に3回、延べ3週間くらいがやっとのこと。

半年が過ぎ、そろそろ決断の時期が迫っていた。

私の所属していた大学のゼミは、論文に加え、人類学映像を成果作品として提出することが卒業要件になっていた。論文や映像のテーマや行き先に特に決まりはなかったが、撮影や参与観察が現実的に可能な距離や状況のところに伺う、というのが、ルールというか、無事に修了するためのガイドラインだった。

そして、それに則ると、私が辺野古に伺うのは現実的とは言えなかった。

これまで辺野古で撮れた映像から推測しても、今の様子のままではこの先、急に何かが撮れるようになるとはとても思えない。そしてそもそも、その時点で自分が何を撮りたいのかすら、はっきりしていなかった。

それでも、どうしてか辺野古にこだわりがあった。何か惹かれていた。

辺野古に1年間くらい住めたら、何か撮りたいものが見つかって、お話も伺うことができるようになって、そして少しだけでも何か撮れるのではないか。

見切り発車の私は、そんなことを考えていた。

意外なことに「学部生の研究のための休学」の取得が難航した。それでもゼミの先生や休学担当の先生が色々と尽力して下さり、1年間の休学を勝ち取って、お世話になっていた方のご厚意で下宿も紹介していただけて、やっと辺野古に住めることが決まったのだった。

そして、ようやく沖縄に行けるという段になって、私の手違いで、私は休学の証明に必要な書類を受け取り損ねていた。

波止場の切符売り場前に山と積み上げた荷物と、三線の入った楽器ケース。そのてっぺんに大事に置いたビニール袋には(高速バスで梅田に着いて、何となく入った映画館で上映していた『小さな恋のメロディ』を観たあとにスーパーで買った)食品が入っていて、既に熟れ始めたバナナが、馨しい芳香を放っている。

「飛行機は何時発なんですか?まだ学校に取りに来れるなら取りに来た方が…」

「飛行機…いえ、今、大阪南港なんです」

「え?南港?」

「船で行こうと思ってまして」

「はい??なぜですか?」

どうしても船で行きたかった。

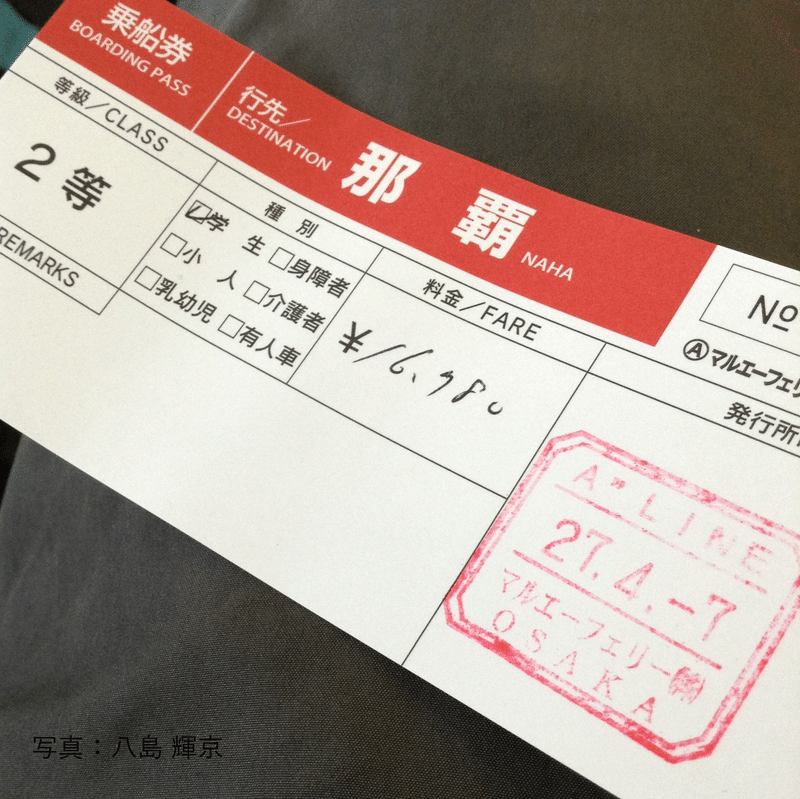

飛行機ならば片道2時間少しで到着する沖縄へ、黒潮を遡る船に2泊3日乗って行きたかった。船の運賃は、二等の雑魚寝部屋に学割で片道16780円、格安航空チケットならば沖縄往復が可能な金額である。

どうしても距離感を体に刻みたかったのだ。

「荷物が多いので…。荷物の追加料金払ったら、飛行機でも船でも結局同じくらいになるんです」

「あ…そうですか…気を付けてくださいね。そういうことなら、書類は郵送しますので、辺野古での住所を改めて教えてください。良き船旅を。良き船旅を、って人生で初めて言ったかも、わはは」

事務員さんは、旅の安航を祈って下さった。

琉球エキスプレスは定期航路のフェリーなので、乗客用の設備は必要最低限のみの実用主義設計だ。

シンプルで居心地の良いロビーにある椅子は、無骨なワイヤーで床とガッチリ結束されており、腰かけようと引っ張っても、その位置からびくともしない。覚悟を決めなさい、と言われているように感じた。

二等和室には一人用の細長いマットが見渡す限り敷かれている。マット一枚分の面積が、割り当てられたこの船での個人スペースだ。

マットは幅が狭い上に、ほとんど隙間なく敷き詰められているので、寝返りをしようものなら隣のマットに乗り上げてしまう。満席になったらどうしよう、と自分の持ちこんだ大荷物を眺めながらぼんやり思った。

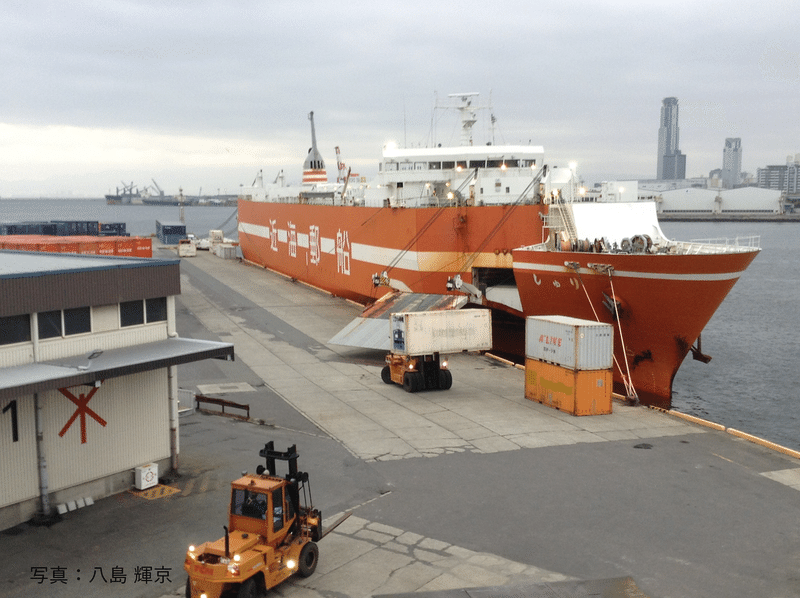

だが、幸か不幸か、二等和室には10人ぐらいしか人が来ないまま、荷役作業で賑わう大阪南港を船は出港した。

(南港沖縄航路ふ頭でランプを開く、近海郵船の「しゅり」)

しばらくすると外は暗くなって来て、私は出港前に梅田で買ったサラダの蓋を開けた。

この船には食堂がない。

焼きおにぎりや唐揚げといった冷凍食品自販機や、カップ麺・飲み物の自販機、給湯器と、それに電子レンジ。ラウンジに並んでいるのはそれだけだった。

冷蔵庫も無いため、初日に生鮮食品を食い溜めし、あとは日数分買い込んだカップ麺とバナナで食いつなごうという計算をしていたが、数学が苦手な私はやっぱり計算ミスをしていて、日数分持ち込んだ筈のカップ麺はあっという間に蒸発することとなる。

暇なのである。猛烈に暇なのであった。

外洋ではインターネット接続はできず、携帯電話の電波もない。船内には30年落ちくらいのゲーム機が何台か並んでいたが、それで遊んでいる人の姿をついに見る事はなかった。

(しかし、ないない尽くしではなく、ちゃんとシャワーはあった。しかも、とても立派な設備だった。24時間温かいお湯がたっぷり出る広いシャワー室、これは大変良かった)

飯を食うか、シャワーか古いゲーム機か、あるいは海を眺める以外に、用意された娯楽はなかった。

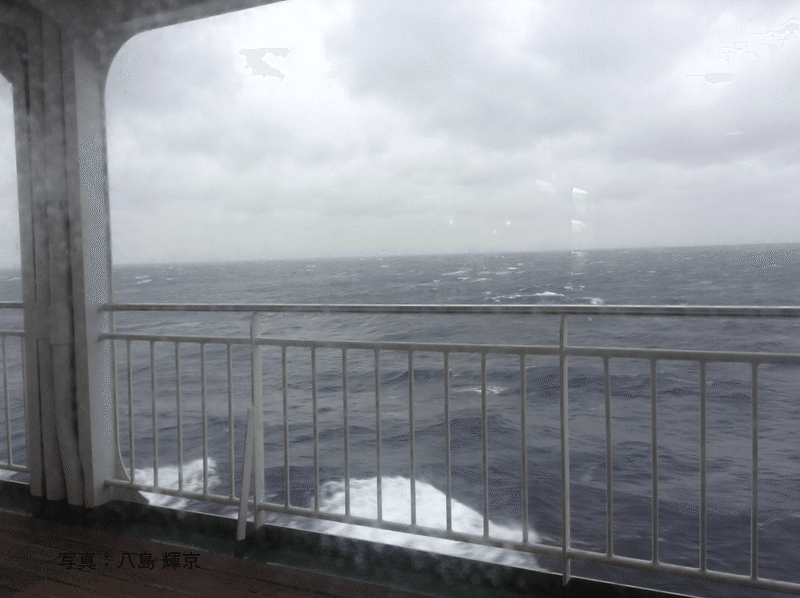

船は揺れ始めた。どんぶらこっこ、ではなく、ドシン、ドシンと揺れた。立っている時はそれほど気にならない揺れも、横になるとダイレクトに感じるもので、それでも意外と気持ち悪くなることもなく、エンジンの振動が細かく変わっている様子に聞き耳を立てていたら、いつの間にか寝入っていた。

次の日の朝、デッキでは当てもなく散歩をする乗客たちの姿が散見された。皆、シャワーをふやけるほど浴び、難しい顔をしてあちこちを歩き、すれ違うときはお互いモゴモゴと何か挨拶をし、むやみに煙草をふかして、おもむろにカップラーメンの蓋をベリベリと剥がしてお湯を入れ、ふうふう喰い、便所に籠り、ごろんと寝た。時間を追うごとにいよいよ皆の目はとろんとなり、私も皆に混じって半目のまま、海風と波の音、エンジンの排気と振動を体に受けながらデッキや廊下をうろついた。ベンヤミンの「遊歩者」とはかくある者のことだったかと気付いたのは、下船してからのことだ。

乗船している間ずっと、頭はかなりまっさらだった。

そして、これほど贅沢な時間もまた、なかった。

海面では、深い深い青の水が、船の起こす波によって泡立つ。泡は幾重にも重なって、その泡の波の上に更に小さな波が発生し、大は小へ、小は大へと相似形を崩しながら船尾の方へと流れていく。ふと目を上げれば厖大な青黒い水が呼吸のように動いていて、一瞬たりとも海が水平にならないのが、とても不思議だった。

とにかく、無限に感じる時間がそこにはあった。活字に飢えていたので、船内に貼られていたありとあらゆる文字を読んだ。救命胴衣の着方、緊急時のサイン、集合場所など重要事項から始まり、船の性能諸元表、サツマイモ持ち出し禁止の注意喚起ポスター、観光パンフレット、誰かが置いていったであろう古い雑誌、トイレットペーパーの交換方法指南、ウォシュレットの注意書き。天井に刻まれた筋の数を数え、床の模様の数を数えた。何か目に入ったものを手当たり次第に読んでいる人は、他にも何名も居た。

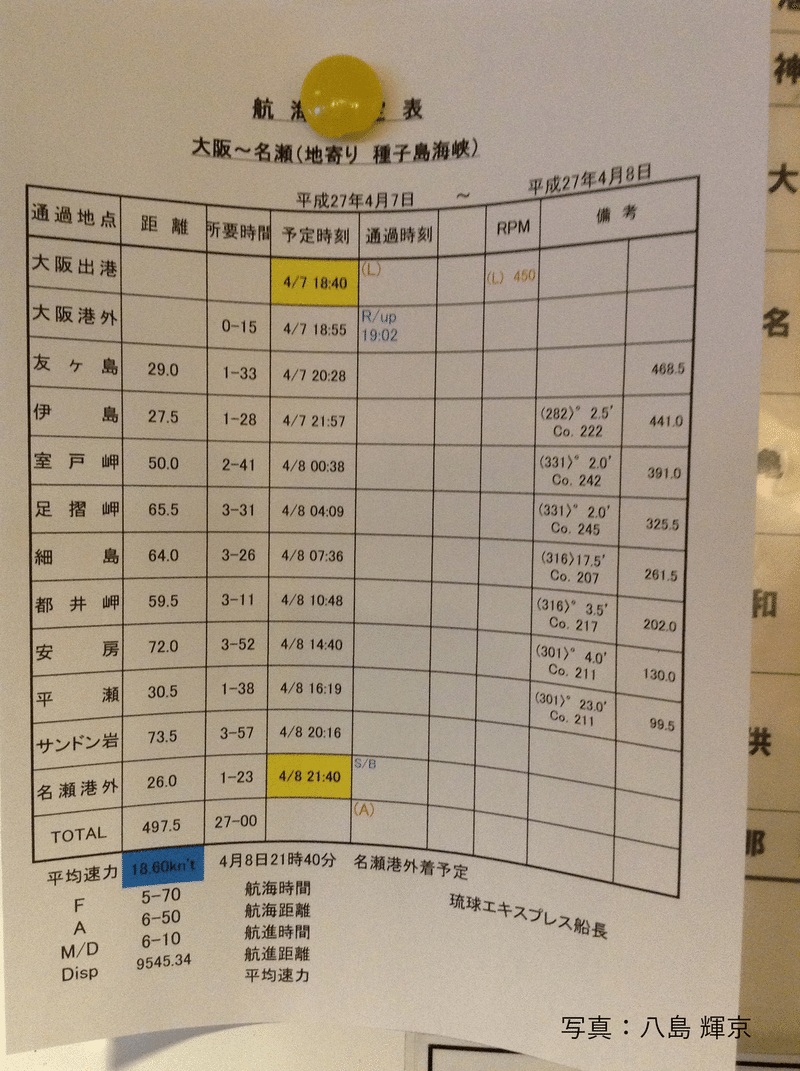

1日に何度か書き直される航海図と、到着予定時刻が貼られるホワイトボードが、船内に変化をもたらす唯一の外界との繋がりだった。そんな中で、1日3個という計算のもと購入していたカップ麺は、それよりもだいぶ早く、あれよあれよという間に減って行ったのであった。

航海中はずっと曇天で、夜のデッキで星空を見上げるのを楽しみにしていたが、それは叶わなかった。オレンジにライトアップされた大きなファンネルを見上げ、頼もしいエンジンの振動を感じ、船の揺れに合わせて他の皆と同じリズムで左右の壁にぶつかりながら、船内の細い廊下を夜になっても変わらずに徘徊した。

2日目、種子島と屋久島の島影が見えたとき、これまで全く繋がらなかったポケットWi-Fiの電波が、急にガビンと立った。同時に周りをうろうろ歩いていた人たちが、砂漠でついにオアシスを見つけたかのように一斉に島影の見える方のデッキに出て、携帯電話を高くかざしつつ電話をかけ、メールを打ち始めた。私もあわててLINEとTwitterを開き「種子島なう」とメッセージを送るも、この感動は上手く伝わらず、京都の下宿でゴロゴロしながら打つのと全く同じ文字が、ただ種子島を経由して送られていった。

2日目の夜、あれだけ買ったカップ麺はすでに影も形もなくなっていて、かといって到着まで断食するような気合もなく、私は自販機でカップ麺を買った。転がり出てきた日清のカップ麺にお湯を注ぎ、真っ暗な海を窓向こうに眺めることのできるカウンター席に座して、ガラスに反射した何とも形容しがたい表情の自分の面と暗い海を眺めながら3分待って、それからラーメンを啜った。

途中に寄港した奄美大島、徳之島で、船は大量のコンテナを下ろした。

夜中の荷役作業をデッキから眺めるのは、フェリーならではの強烈な体験だった。金属の塊のコンテナがいくつも、すごい速度で船から出し入れされる。ランプをフォークリフトが通過するたびにドンと重たい本気の音が響く。人間にちょっとでもコンテナが当たったら大怪我だろう。人が暮らすということは、こうして大量の何かが日夜、誰かの労働によって実際に動いているということで、これを書いているたった今でも、たくさんの船が大量の物資を積んで黒潮の上を往復し、積み下ろしを行っているのは間違いない。当たり前の事実なのだけれど、それを目の当たりにするまで、そのコンテナ一つ一つの重量を考えることはなかった。奄美も徳之島も島だが、本州だって島だ。港に並ぶガントリークレーンが何なのか、きちんと考えるべきだった。

そして、それらは慈善事業ではなく営利事業なのに、それなのに、殆どの人の人生に欠くべからざるものとして存在しているというこれまた当たり前の事実を、今になっても、夜中の荷役を遠くから眺めた時間を思い出すたびに、何とも言い難い感情とともに想起する。

更に夜は更けて、沖永良部島の和泊港に到着。明瞭でシンプルな船内放送、船外のスピーカーから聞こえる如何にも慣れた感じのだみ声は、作業中の船員さんの声。フェリー後部では巨大なランプを開ける準備が始まっていて、港ではフォークリフトがコンテナを整理している。

船がさらに岸壁に近づき、接岸用の照明が一斉に灯ると、これまで真っ黒だった海が照明を浴びた一瞬で、信じられないような透明な青に変わった。熱帯魚水槽のように照らされた青い小魚の群れが、照明の当たる範囲から逃げていく。これだけの大きさの船が接岸できる港だから水深はそれなりにあるはずなのだが、海底は水族館のように、くっきりと見えた。

スッキリと晴れた乗船3日目の昼前、私は大荷物とともに那覇港に無事到着した。数日ぶりの揺れない地面に降り立ち、壁のように巨大な琉球エキスプレスを岸壁から見上げる。

青空には、那覇空港から離陸したばかりの、飛行機の姿が見えた。

大阪南港では、徒歩客用の連絡自動車で乗り込み口の目前まで連れて行ってもらったから、2泊3日の間ずっと乗っていたのに、船の全体像を見るのはこの時が初めてだった。そもそも、乗船中は船の前方を見る機会もなかった。前向きの窓は無かったし、デッキからも進行方向は見えない。

なんだか妙な納得感があった。