『映像のポエジア』の記憶

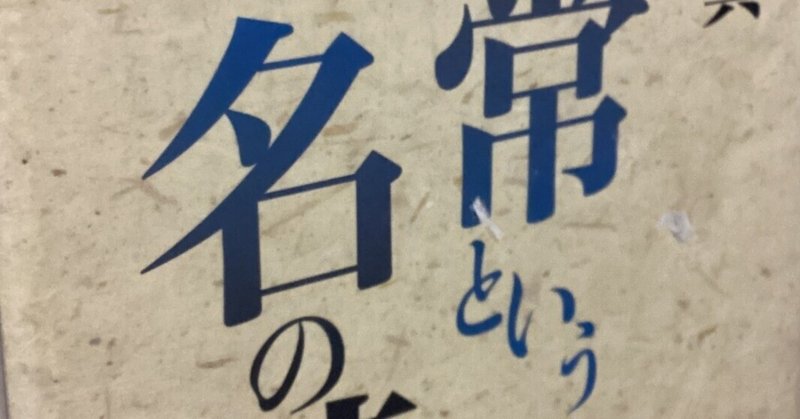

大学4回生次、卒業制作を編集中に煮詰まっては佐藤真監督の『日常という名の鏡』を延々と読んでいたのだが、その中に映画『阿賀に生きる』の編集中、佐藤監督が読んでいた本の話が出てくる。

タルコフスキーの『映像のポエジア』を編集室でくり返し読んだ。『鏡』の編集の時と同じように、私たちにも一瞬にして映画の中の時間がつながる奇蹟が起きないかと、何度夢を見たことだろう。タルコフスキーによれば、映画のリズムは、ショットの中を流れる時間にかかわっているという。

ドキュメンタリー映画の編集で、毎回猛烈に困るのは映像の並べ方だ。

並べ方とはすなわち映画にとって一番大事なストーリーそのものなのだが、PCに素材を読み込み、一回プレビューをした時点では、私にはまだ何も見えていない事が殆どなので、一から地道にこねくり回していくしかない。

今になってやっと、編集はどうもそういうものらしいと少しずつ分かってきたが、当時はそうでなかったので戸惑った。

ひとまずブロックを作り、まず時系列にしてみた。ダメだ、と次はひっくり返してみる。ダメだ、冒頭に問題があるんか?と冒頭をミュートにしてみる。違うカットを探してくる。ダメだてんで話にならない。破綻だ、はめつだ、おしまいだ、ナンバーテンだと自暴自棄になる度、私は丸まって『日常という名の鏡』を読んでいた。

そこに登場する『映像のポエジア』は、救世主のように思えた。

これさえ読めば何かが切り拓けると、真剣に思った。

早速、図書館で探してみるも近所の図書館には無かった。大学の図書館にはあったが、延滞常習者の私は、延滞するたび延滞した期間分の貸し出しを禁止されており、当時も貸出禁止を食らっていたので、借りられなかった。

Amazonにはあることはあるが、傷ありの中古で20,000円などと書いてあって目が飛び出そうになった。絶版になってプレミアが付き、暴騰しているらしい。

かくて私は、大学の図書館に通って読むことにした。

図書館の中で読む分には、貸出禁止者でも大丈夫だった。

ところが、通って一生懸命に読んだものの、この本は私にとってとても難しかった。最後まで読んだはずだが、難しかったという記憶、なんとか1ページ読むたび捲っていった指の感触、やっぱり難しい本は手元に置いてゆっくり読みたいという願いばかりが思い出され、中身はさっぱり忘れている。

書いてあることを具体的に理解しようとすると、その難しさが一気に襲ってくるので、感覚的に捉えようとして読んだ。しかし、どうしてもタルコフスキー作品が頭をちらついて、白い霧の向こうに何かが少し見えたような気がするだけで、本は何か明快な指示を与えてくれることはなかった。

ただ、具体的でないということは、編集中にキレかけている私にとって、佐藤監督が編集中に読んでいた姿勢とはまた全然違うレベルなのだが、むしろ有難く、今思えば図書館に本を読みに行くのは大事な時間だった。

そんなことを久しぶりに思い出し、はて今はナンボで売ってんのやらと検索をかけると、新品で1,540円と出てくるので目を疑った。

なんと去年の7月に文庫版として再版されているではないか!

うれしい限りである。

追記:文庫版を買った。