「やさしい日本語」と翻訳とのちがい

愛知県「やさしい日本語」の手引き

「やさしい日本語」には、基本のルールがありますが

元の文章をそのまま書き換えるのではありません。

愛知県が2013年に作成した「やさしい日本語」の手引きに

「やさしい日本語」を作るときの流れとポイントがあるので

見てみましょう。(p5)

「やさしい日本語」を作るときの流れとポイント

「やさしい日本語」を作るときの流れは以下です。

1.数ある情報の中から必要なものを取捨選択する

2.できるだけ余分な情報をカットする

3.伝えたいことを前に持ってくる

4.必要に応じて補足情報を加える

これらを行ってから、

5.一文中で、一つの情報提供に留める

6.一文を短くする

7.主語と述語を明確にする

8.難しい言葉を易しい言葉に置き換える

9.「分かち書き」にする

10.漢字には、すべてルビをふる

11.必要に応じて、写真やイラストをつける

やりがちなのは、とにかく元情報を頭から順に

やさしい言葉に言いかえするというパターンですが

この作業をするのは8番目なんです。

まずは、情報の取捨選択から

まず初めにすることは情報の取捨選択。

元の文がわかりにくいと、いくら「やさしい日本語」に言いかえても

わかりにくいままとなります。それがよくわかるのが下記です。

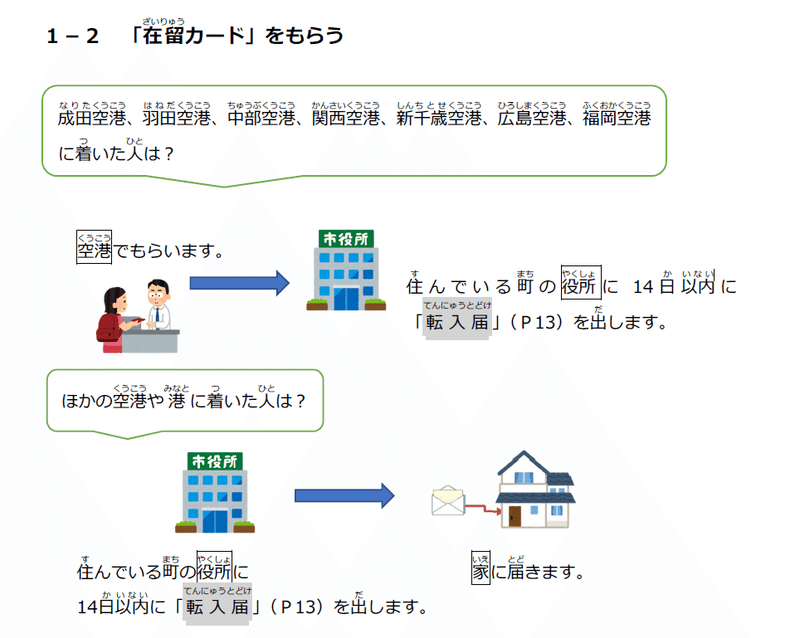

新たに日本に入国し、入管法上の在留資格をもって日本に中長期間在留する「中長期在留者」(在留カード交付対象者。「短期滞在」の在留資格や「3月」以下の在留期間を有する方などは含まれません。)の方は、市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが交付されなかった方については、パスポート)などをお持ちいただいて、お住まいの市区町村に転入の届出を行う必要があります。

(法務省HP 外国人住民に係る住基台帳制度 転入・転出より)

これは日本に入国した外国人が、在留カードをもらい、

市町村に転入届を出すという手続きについてですが

一読してわかりました? 何度も読みなおしませんでした?

手順を無視して、言葉だけを頭からやさしくしたとしても

やっぱりわかりにくくなると思います。

では、下記はどうでしょう。

【出入国在留管理庁】やさしい日本語版の

『生活・仕事ガイドブック ~日本で生活する外国人のみなさんへ』から

転入届を出す手順です。

伝えたいことを前に持ってくる

そして、情報の順番も大切です。

行政の文は一つの形式があるようで。

たとえば「断水のお知らせ」で、HPにこんなお知らせがありました。

市民の皆様には日頃より・・・と、まずはご挨拶

今回の断水では多大なご迷惑をお掛けしたことを・・・とお詫びが続き

現状、原因など・・・の説明があり

今、精一杯復旧に努力している、という話のあと、やっと

市役所による水の配給の時間と場所

いやいや、読み手が知りたいのは「いつ、どこで給水が行われるか」です。外国人が辞書を引き引き読むことを考えたら

知りたい情報にたどり着くまでに疲れ果ててしまういます。

ご紹介した「やさしい日本語」を作るときの流れでは、

手順の3番目に「伝えたいことを前に持ってくる」ですので

給水の場所と時間はトップに持ってくることになりますね。

そもそも日本人だって、提供されたお知らせ文を

100%しっかり読むことは稀です。

斜めに読んだり、関心興味のある所だけ選んで読むとか

見出しだけ読んで後からじっくり読むとかしますよね。

「やさしい日本語」への書きかえを通して

気がつくこともたくさんあります。

外国人住民向けだけでなく、誰にでもわかりやすい情報が出せるよう

見直す行政も増えています。

さらに広がることを期待しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?