BLM!と叫ばなければならないわけ

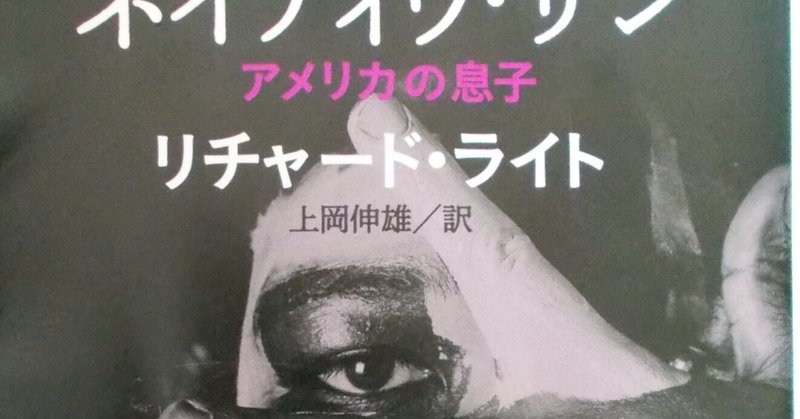

リチャード・ライト『ネイティヴ・サン アメリカの息子』(上岡伸雄訳、新潮文庫、2023年)

小説の主人公はビッガー・トマスという。著者はアンクル・トムの物語を意識しているといい、あのトムよりもでかい、の意味を込めたという。つまり「無害で愛想がよく、いつもにこにこ笑っているという、アメリカ国民に愛されている黒人像にはほど遠い」(p.503)男、無力で哀れなアンクルトムの対極にある人間として主人公を描いた。

物語の時代は必ずしも明らかではないが、ビッガーは「日本が中国を占領しているといった話を聞くのが好きになった。ユダヤ人狩りをしているヒットラーの話や、スペインに侵攻したムッソリーニの話もだ」(p.209)と話している。この主人公の性格付けの舞台装置と、初版出版が1940年ということから、おそらくは1930年代の後半くらい。場所はシカゴの黒人居住地区だ。

どうしてこの本を選んだのかというと、『毎日新聞』書評「黒人文学の金字塔 削除復元し新訳」(2023年2月18日付)を読んだからだ。1940年版は過激な部分の削除を余儀なくされた。しかし1991年に米国で出版され、そのオリジナル版が今回、翻訳された。警官による黒人青年暴行死が頻発するなど黒人差別とそれに対するカウンター運動BLMの興隆をみると、差別は決してなくなっていないどころか、むしろ広がりを見せているように思えるなかで、文庫の帯は「ブラック・ライヴズ・マターの原点 黒人文学が世界へと羽ばたいた記念碑的作品」と銘打っている。

白人女性を偶然の成り行きで殺し遺体を焼却炉に放り込んだあげく、逃亡に協力させようとした知人の黒人女性も殺してしまうビッガーの気持ちの動きを延々と描写する。ビッガーは白人が支配する社会の中で恐怖と憎悪を抱いて生きてきた。しかし白人女性を殺した後、彼は「罪悪感を感じなかった」「何物にも支配されていない自由を感じた」。彼は逃亡しかけてつかまり、死刑判決を受ける。

著者はミシシッピ州の小作農民の子として1908年に生まれた。差別と極貧の中、公共図書館に通い、文学を読みふけったという。とくに自然主義文学を読み小説を書き始めた。最初、共産主義に共鳴したが「その教条主義を嫌って離党し」(p.786)、欧州へ渡りサルトルやボーヴォワールらと交流し最後は実存主義に関心を示したのだという。

あまり理屈っぽく読むのもどうかと思うが、人を殺して罪悪感を感じないビッガーという男について考えると、どうも、この白人女性というのは、黒人から自由と幸福を奪う白人とその白人がつくり上げた世の中の仕組みの象徴ではないかと思える。ビッガー自身も、兄弟姉妹も、ビッガーに殺される女性ベッシ―も、踏みつけにされ、無視され、排除された貧しい人間だ。母親は逮捕されたビッガーにいう。「お前のために祈っているよ、ビッガー。あたしにはそれしかできないから(中略)お前と妹と弟のために、あたしはできることをすべてやった。それは神様もご存じだ。朝から晩までごしごしこすったり洗ったり、アイロンがけをしたり、それも毎日毎日、あたしの老いた体に力が残っている限りやり続けた。やり方を知っていることは何でもやった。やっていないことがあるとしたら、それは知らなかったからってだけだ。(p.537)」ビッガーに殺される直前、ベッシ―は涙ながらにいう。「生まれてからずっと、辛いことばかり。飢えてなきゃ病気だし、病気じゃなきゃ、厄介事に巻き込まれて、だれにも迷惑をかけずに生きてきたのに。ただ、覚えている限り、毎日必死に働いて、立っていられないくらいに疲れて、それを忘れるために酔っ払い、眠るために酔っ払って。そんなことしかしてこなかった。(p.423)」

母親はビッガーに教会に通うようにいうが、ビッガーは取り合わない。教会は白人が定めた世界の秩序に従順に従うことを命じるだけだからだ。宗教は彼を救えない。だから彼は世界に向かって反抗する。ビッガーにしてみれば、殺人は反抗だった。もっとも、世界の成り立ちに対する異議申し立てとしての反抗という意識を持てずに本能的に殺人が実行された点が、ラスコーリニコフとの違いかなとも思う。

法廷で彼を弁護する弁護士マックスは共産主義者のユダヤ人だ。マックスはビッガーにいう。「君は肌の色のせいで自分たちが容易に区別され、隔離され、搾取されているのだと考えている。でも、彼らは同じことをほかの人々にもしているんだよ。僕が君を助けようとしているんで、僕のことも憎んでいる。僕に手紙を送り付け、“汚いユダ公”っていうんだ」「俺にわかるのは、自分が憎まれているってことだけです」(p.628)

こう書くと全編これ憂鬱極まりないお話と思われがちだが、思わぬユーモアも隠れている。例えばマックスとビッガーの会話「君は投票したことがある?」「ええ、二度しました。まだ選挙には若すぎたんですけど、歳をごまかして投票し、5ドルもらいましたね」「票を売ることは気にならなかったの?」「いえ、どうして気になります?」「政治からは何も得られないと思っている?」「選挙の日に5ドル得ましたよ」(p.647)

* * *

公民権運動の指導者と思しき黒人指導者についてビッガーが話した言葉が印象的だった。

「どうして君は同じ民族のリーダーたちのところに行かなかったんだい?彼らに自分たちがどう感じているかを話せばよかったじゃないか?」というマックスに、ビッガーは「やめてくださいよ、ミスター・マックス。俺の言うことなんて誰も聞こうとしません。彼らは金持ちなんだ、白人たちからは俺と同じように扱われているにしても、ほとんど白人と同じなんですよ、俺みたいな黒人から見れば。彼らの言い分じゃ、俺みたいな男がいるから、彼らが白人たちとうまくやっていけないってことになる」というのだ。黒人同士の間でも不信と差別の深い亀裂が走っている。懐疑と不信とあきらめの深さを思う。

前世紀30年代のシカゴでは、黒人地区の店のほとんどは、ユダヤ人かイタリア人かギリシャ人が所有するものだった。黒人の店のほとんどは葬儀屋で、これは白人の葬儀屋が黒人の遺体に触るのを嫌がるためだったという(p.454)。黒人はきっちり隔離されている。

私は米国を知らない。「サミット」(1997年)の取材でコロラド州デンバーとニューヨークに、そして2000年に、旅行中に体調を崩した母をニュージャージーまで迎えに行っただけだ。この小説に描かれているほとんど和解不能な断絶と排除の現実はしかしきっと、今もそのままなのだろう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?