爆走する女の描く沖縄の自立とは何だ

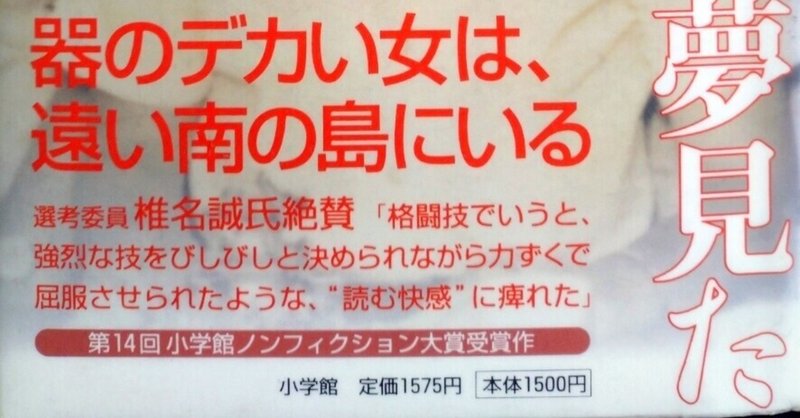

髙木凛『沖縄独立を夢見た伝説の女傑 照屋敏子』(小学館、2007年)

1915年、本島最南端の糸満の漁師の家に生まれた。漁師だった父は母を連れ、まだ2歳だった敏子を母の実家に預けブラジル行きの移民船に乗った。船中で母は衰弱死した。失敗した父は5年後に帰国しその年に病死。敏子は糸満の女の生業として9歳から港で漁師から魚を買い、かごに入れた魚を頭に載せ10㌔近く離れた那覇まで毎日歩いて行商した。16歳で妻子ある男に恋をしセレベス島まで追いかけたが破綻。その際持ち帰った工芸品が売れたことから、委任統治領だったトラック、パラオ、サイパンなどの島々を巡り、工芸品などの売買を覚えた。パラオで那覇の名門の出だった小学校の恩師と出会い結婚、那覇に住んだ。1944年の10・10空襲で被災し九州へ転居。鹿児島、熊本、福岡などに暮らし沖縄地上戦は免れた。

1946年3月、GHQの命令が出て沖縄出身者は帰島できなくなった。基地化の障害になるとみられたか。食料がない。カネもない。旧植民地や前線から帰還した沖縄出身者が集められた福岡県で旧島民がたくさん死んだ。困った福岡県が夫に依頼し、漁業団を結成させた。そこで敏子は女親分と呼ばれる活躍をした。漁師約300人を集め、糸満漁法でグルクン(ムロ)を漁り食料にし、カネを作った。魚価が不当に安いと役所に訴え、毎日新聞福岡総局に乗り込み不当性を訴えるなど活躍した。

1958年に沖縄に帰った。シンガポールから持ち帰ったワニ革などをもとに商売を始め、これが当たった。国際通りに店を構えた。マッシュルームやメロン、魚やエビの養殖研究など多角化を進めた。1984年、68歳で死んだ。

「私が魚の養殖やメロン栽培に打ち込んできたのは、基地経済という温室の中で、怠惰に慣れてきた沖縄の人に、“やればできるんだ”ということを身をもって示したかったからです。復帰すれば本土の大資本がやってくると心配する人もいるし、大企業が進出してこなければ沖縄の開発はできないという人もいます。私にいわせれば、どちらも時代遅れです。この島の恵まれた亜熱帯の自然条件を生かせば、沖縄は立派に自立できます。ろくに手入れもしないサトウキビやパインをつくるだけで自分の郷里さえ守れない住民―いつまでも差別を叫んで、ひがみ根性を持つより、自分たちの力で自分たちの仕事を開発しなければ、沖縄はいつまでたっても立ち直れません。私はその捨て石になるつもりです。」と彼女は話した。

沖縄の独立のためには、沖縄が自立できるだけの産業を育てなければならない。そのための事業展開だったというのだ。

こんな人がいたなんて、知りませんでした。ほかにも本土にも台湾にも反対し孫文を師と仰ぐ中国人たちがスプラトリー諸島にいたとか、糸満の女は漁師の男がいつ海で死ぬかわからないので財布を別々にして生きる習慣があったとか、1947年憲法の条文は密貿易によって沖縄に入っていったとか、興味深い事実が記されたいへん勉強になりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?