シュールの先へ:三重県立美術館

奈良をふるさとにする者にとって、三重は大阪や京都より馴染みが深い。車を走らせても景色が変わらないからいつの間にか三重にいる。大和の国の親戚のような土地。村でも町でもなく、その中間の日本語を創らないと表現できない。ヤマトタケルが旅をしたとき「足が三重に折れ曲がるくらい疲れた」と言ったことから、その名前が付いた。

県庁のある津で降りる。近鉄電車に揺られ、桜井駅から1時間38分。途中、伊勢中川で名古屋行き急行に乗り換える。1,450円。「つ」という一文字の潔さ。日本刀のキレがある。西口を真っ直ぐ10分ほど歩くと見えてくる。

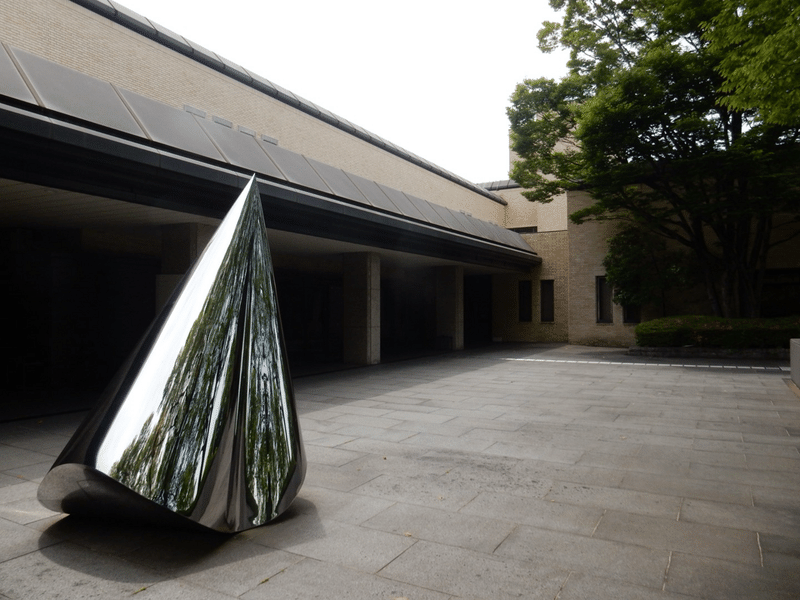

〈三重県立美術館〉

1982年9月開館。建築は富家宏泰(とみいえ ひろやす)。千葉マリンスタジアムも手がけている建築士。

開催中の企画展『シュルレアリスムと日本』のメインビジュアルは東郷青児《超現実派の散歩》。SOMPO美術館の所蔵でロゴになっている絵。新宿で逢うはずのタブローに三重で「はじめまして」。これもまたアートの愉しみ。名画は旅人。全国からラブレターが届き旅行するツーリスト。

企画展のチケット1,000円を払えば常設展も観られる。外にチケット売り場があり、中でチケットを切る。

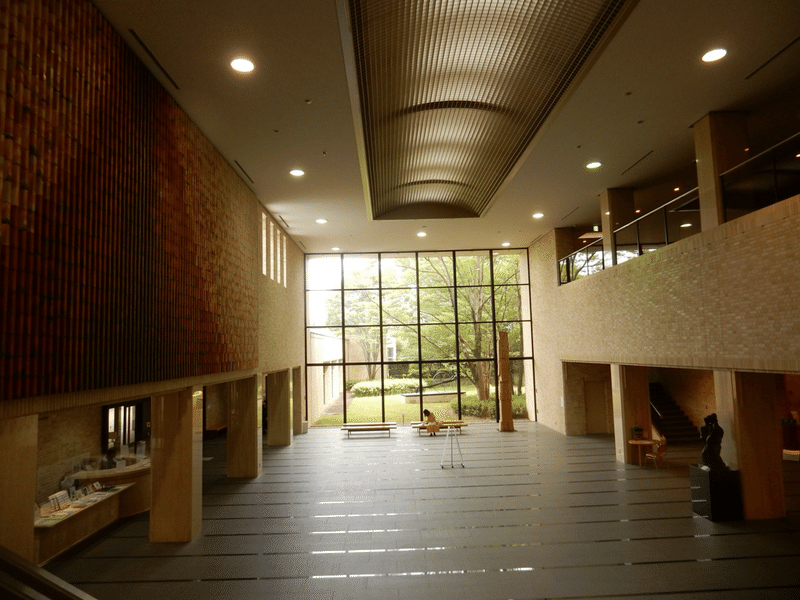

初夏に似合う広々とした空間、涼を運んでくれる。なんとなく懐かしさを覚えると思ったら立命館大学・衣笠キャンパスも富家宏泰の建築。母校の建築士だったとは。

ミュージアムショップの前の椅子も座りたいような、座るのがもったいないようなデザイン。

企画展

企画展はすべて撮影不可。最初は日本のシュルレアリスムの先駆者たちの作品が並ぶ。ファンにとっては垂涎だろう。トップバッターに東郷青児《超現実派の散歩》。月を遊具にし、左手と右足に黒、髪は抜け、人物のすぐ近くに「seiji togo」のサイン。色んなセオリーを打破。ただし、マグリットやダリのような強烈な力を感じない。西洋の後追いだからか。

その他の作品もアーティストに失礼を承知で言うが、西洋の真似に見えてしまう。ほとんどの日本人西洋画の作品に抱く印象である。岡本太郎や山下清のほかに日本人の西洋画で力負けしないのは佐伯祐三くらいではないか。その佐伯の作品は常設展示室になかった。どこかを旅しているらしい。残念。「どれもまあ、こんなもんか」と徘徊するなか、最後の展示室に衝撃はいた。

矢崎博信《時雨と猿》

西洋画に負けないパワー。松尾芭蕉の「猿蓑」を絵画にしたようだが、どう観ても戦争画。空まで変えてしまう戦争の破壊力を猿が高みの見物。このタブローは戦争を肯定も否定もしない。ただ、そのパワーを享受する。倫理や正義や理屈を超える。戦争も芸術もまさにそんなものだ。日本と西洋の分水嶺が戦争画。《ゲルニカ》をはじめ西洋は戦争を名画の母胎にする。 矢崎博信は29歳で戦死したが、生きていれば世界史に残る日本の戦争画を生み出したかもしれない。他の絵が〈絵〉を描いているなか、矢崎博信だけが風景の中に〈人生〉を描いていた。

常設展示室

常設展示室は一部が撮影OK。佐伯祐三もフランシスコ・デ・ゴヤもなかったがキスリング《座る女の胸像 》(撮影不可)などが観られる。中でも凄いのがトップバッター。

ピサの斜塔のように倒れそうで倒れない。愛とは何かをシャガールは一枚の色と構図で描出した。ふたりを目玉焼きのような太陽が照らす。青く照らす。青く見守る。太陽が放つ色はブルー。儚さの色。愛とは強さ。強さは儚さ。儚さは強さ。人生は、愛はしなやかな枝。シャガールの一枚だけでも訪れる価値がある。

日本の絵師たちに、タブローとはかくありなんと言わんばかりの画力。シュルレアリスムも印象派もキュビズムも関係ない。凄いものは凄い。

美術館としては運営のために所蔵品を貸し出すのはやむを得ないが、佐伯祐三やゴヤ、青の時代の前のピカソなど常設展示室を潤してほしいところ。滅多に来られない場所だから、いつでも逢いに来れるようにしてほしい。企画展では東京に敵わないからこそ、常設展示室を見せつけてほしい。これは日本人の企画展好き、常設展示室への興味の薄さも関係しているが。

美術館メシ

魔愁(ましゅう)という麗しい名。津駅と三重県美術館の中間。

美術館よりアート空間。カラヴァッジオやレンブラントの明暗。バロックでありゴシック。

魔愁ブレンド700円は酸味の彩り。甘さを極限におさえたキルッシュトルテ650円と。 アートを味わう前の食前酒にも、アートの余韻を薫らせる場所としても。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?