イエスタデイと泥海古記

ふり返れ 歩きだせ

明日は少し ましになれ

私の母親の実家は、天理教の家だった。

「おつとめ」と呼ばれる天理教の礼拝においては、

あしきをはらうて たすけたまへ

てんりわうのみこと

(悪しきを払うて 助けたまえ 天理王命)

という「歌詞」の「みかぐらうた」が、「手踊り」と呼ばれる振り付けつきで21回繰り返して歌われる。

この「てんりーおーのーみーことー」という後半部分が、奇妙な話なのだけど、ビートルズの「イエスタデイ」という曲の終わりでポール•マッカートニーがハミングしているメロディと、全く同じフレーズなのである。

だから、というわけでもない、というのは、「それだけが理由ではない」ということを自分でわかっているからで、そのあたりのいろんな話について、このノートでは書いてみようと思っているのだけれど、何しろビートルズが聞こえてくると反射的に「神」について思いをめぐらせはじめてしまうという奇妙なクセが、私には子どもの頃からある。

そんなテーマでまともな文章が書けるのかということが自分でも心もとないところではあるのだが、とりあえずは、書いてみようと思う。

私自身は天理教の信者ではないし、入信を勧められた経験もない。「神さん」という言葉については親や親戚から何度となく聞かされながら育ってきたものの、「神」というものを心から「信じた」経験というのは、物心ついて以降の私には一度もない。

たとえ天理教の家に生まれた人間であっても、正式に信者になるには奈良の天理教本部に7回通って7回同じ話を聞く「別席」と呼ばれる手順を踏まなければならないといったようなことは、話としては知っている。しかしだからと言って、毎月家に通ってくる教会の会長さんや世話好きの親戚のおばさんなどから「アンタもそろそろ別席を...」みたいな話をあたかもお見合い話のように振ってこられた経験というものは、実は思春期頃の私は結構心の中で身構えたりとかしていたのだけれど、あにはからんや一度もなかった。家や教会によって違いはあるのかもしれないけれど、そういうのは本人の心の問題だから絶対に他人に強制してはいけないという原則みたいなものが、私のところでは厳密に守られていたらしい。

それにも関わらず私の母親は「信者さん」なのである。ということは人生のどこかの時点で「自発的に入信を決めた瞬間」というものが、あったことになる。しかしその時のことについて母親から聞かされたことは私が家を出るまで一度もなかったし、今でもない。自分自身が人の親になるような年齢を迎えて以来、そのとき母親の心には何が起こったのだろうということが、私はずっと気になっている。おそらく一生聞くことはないのだけれど。

ビートルズが最初で最後に来日した1965年、母親は天理高校の一年生だった。大阪市内で育った彼女が地元の公立高校をスベって、投げ込まれたのがド田舎の全寮制の学校である。今でもある一本道の長い国道に、天理市から桜井市に至るまでのあいだ、一本も街灯が点っていなかったぐらいに、当時の奈良盆地は真っ暗なド田舎だったらしい。そして寮の門限は6時20分だったのだという。母親はきっとその時、自分の運命を恨んだはずだと思う。

世の中にはいろんな10代があるはずだと思うけど、天理高校の生徒さんの高校生活というのは他のどんな学校の生徒さんとも違っていたに違いないだろうなと、私は天高生ではなかったけれど、同じ奈良県の公立高校の卒業生として、率直に思う。子どもの頃からお祭りや何かで天理に行くたびに、天理高校の生徒さんたちはいつもあらゆるイベントの実働部隊として最先頭で働かされていたと言うか、働いていた。正月に全国から訪れる信者さんに振る舞う雑煮を何万食となくこしらえるのも、信者の子どもたちのために開催される「こどもおぢばがえり」というイベントのためにお化け屋敷や忍者屋敷をこしらえるのも、付け加えるならそのお化け役も忍者役も、みんな天理高校の生徒さんの仕事だった。子ども心に、この人たちには夏休みも冬休みもないのではないだろうかと心配になったものだ。

それにも関わらず、フタを開けてみれば母親の人生の中で一番「楽しかった日々」として記憶されているのが、その天高時代の毎日であったらしい。最初は「都落ち」みたいな気持ちで泣く泣く近鉄に乗ったに違いないのだけど、日本中から集まってきた「同じ境遇の子どもたち」との出会いと共同生活が、おそらくは母親の気持ちを変えたのではないかと想像している。私が子どもの頃に母親から聞かされてきた「思い出話」のほとんどは、その高校時代の話だった。

その中でとりわけ印象に残っているのが、私が何度もせがんで聞かせてもらったからということもあるのだろうが、ビートルズの来日公演を「寮の食堂に一台しかなかったテレビでみんなで見た」という話だ。テレビの前はもちろん三年生が占領しており、その後ろでは二年生が背伸びをしており、一年生だった母親は入口近くで先輩たちの頭越しに、時々チラッと見える画面を打ち眺めるより他に仕方なかった。あと、寮監が巡回してきたら直ちに合図を送ることという「任務」も負わされていた。そしたらすかさずキャーキャー言うのをやめて「お行儀よく」鑑賞しているようにみせなければならないからである。

中学時代から他の誰よりもビートルズを熱愛していたという「誇り」を持っていたに違いない母親は、「そのウチが何でこんなハシっこで...」という恨みつらみで内臓が煮えくり返っていたに違いないと思う。直接そう聞いたわけではないのだけど、何せ私の母親なのである。そして司会のE.H.エリックの紹介で「楽しいビートルズショー(←だっさー...)」が開始され、「Rock'n'roll Music」を歌うジョンの声が耳に飛び込んできた瞬間、母親が反射的に思ったのが

うそ...何でこんなヘタくそなん?

...ということだったのだという。その「うそ...」というのがまるでよくできた落語のオチみたいで、面白くて面白くてそれこそ何度も同じ話をせがみ続けたことを、よく覚えている。あまり何度も聞いたから今ではそれが「母親の思い出」なのか「自分自身の思い出」なのか、よく分からなくなっているぐらいである。

その時その寮の食堂でテレビに釘付けになっていた天高少女たちの心には、完全に「てんりーおーのーみーこーとー」と聞こえるあの「イエスタデイ」の終わりのハミングがどんな風に聞こえていたのだろうかということを、今でも時々想像する。きっと「自分たちだけのために歌ってくれている」みたいな思い入れが、どこかに生まれていたのではないかと思う。YouTubeで今見ると、弦楽四重奏もついておらずメンバーも明らかにやる気がない、とてもチープな演奏ではあるのだけれど。

もし自分が生まれ変わるか何かしてビートルズの来日公演をこの目で見る機会があったとしたら、日本武道館ではなく「天理高校の東寮の食堂」でしか見たくないと、私はずっと思っている。もっともそのためにはまず「女に生まれ変わる」ことが必要になるわけで、そしたら私は既に私ではなくなっているわけで、困った話だな。

そんな青春時代を送った母親のもとで育ったおかげで、私の中でビートルズの音楽の響きは、奈良県天理市の風景と切り離せないぐらい分かちがたく結びついている。そして母親と違って奈良で育った私にとっては、それが直接「自分の故郷の風景」とも結びついている。

そしてそれを「故郷の風景」だと感じる感覚は、私の場合は本当に偶然の結果でしかないのだけれど、天理教という宗教が掲げる「教義」の内容に重なっている。

その事実が、いつも私を複雑な気持ちにさせるのである。

天理教の世界観の出発点には、私の知る限り他のどこの国の文化にも類例を見ないような、独特の天地創造神話が存在している。とりわけ「ユニーク」に思えるのは、古事記/日本書紀で公式化されている天皇家の神話とは全く相容れないような内容であるにも関わらず、それが極めて「日本的な神話」であるように感じられる点である。この点、他の国の人が聞いたらどういう感想を持つのだろうかということが、私には昔から気になっている。

その創造神話は、現在の天理教本部による教義では「元の理(もとのり)」という言葉で呼ばれているが、古くからの信者のあいだでは「泥海古記(どろうみこうき)」という名前で知られている。教祖中山みきは「おふでさき」と呼ばれる平仮名だけで書かれた和歌体の文章で、天理教の教義(のスケッチめいたもの)をいくつか書き残しているのだが、「泥海古記」に関しては彼女が直接書いた文章は残されていない。中山みきが在命中に奈良盆地の農村主婦の言葉で語っていたその内容を、ごく初期の信者の人が覚え書きとして書き取ったとされるものが残されているだけである。

ただしその「泥海古記」にしても、オリジナルはその信者の人が亡くなった時の段階で破棄されてしまっており、内容にはどこかで決定的な改竄が加えられているらしいということが、奈良県天理市三島町の天理教本部は一言も語らないが、信者のあいだではずっと昔から公然の秘密のようになっている。何でもその信者の人は亡くなる時に「泥海古記」を遺族に渡してこれを大切に守り伝えてくれと告げたらしいのだが、それを一読した遺族や関係者は顔色を変え、「こんなものが世の中に知れたら大変なことになる」ということで、火葬の時にその人の棺に入れて一緒に焼いてしまったのだという。あくまで推測だけど、そこには天皇制を真っ向から否定するようなことが書かれていたのだと思う。「明治」の末期の話である。

そんなわけで「中山みきが語った通りの内容の泥海古記」というものは、現在では我々の前には残されていない。ただし天理教本部のどこかには、焼き捨てられたことにされているその「泥海古記」のオリジナルが今でもこっそり秘蔵されているといったようなことは、あるのかもしれない。というのはなかなかに魅力的な考えで、若い頃の私はそこから映画の脚本みたいなものが書けるのではないかと夢想していたことがある。「失われた聖櫃」の日本版と言うか、奈良県版である。とはいえそんなものを作っても天理教世界のごく一部の人間にしかウケるわけがないのだし(そして大多数の人間からは目の敵にされるに決まっているのだし)、やめにした。その「ごく一部の人間」相手の作品でも充分に元がとれるキリスト教世界というのは、やっぱり「層が厚い」のだと思う。

何はともあれ、そんな風に所々が改竄されているらしいということは頭に入れた上で、現在にまで語り伝えられている「泥海古記」というのは、こんな話である。ものすごく長い話になるけれど、つきあってもらいたい。

この世の元始まりは泥の海で、ただ「月日」があった。

「月日様」は泥海を見渡して、「味気ない」と思った。

月様が日様に向かって言うことには

「この泥の海の中に、月日二人だけでは、神というて敬うてくれるものもなく、何の楽しみもない。ひとつ人間をこしらえて、その上に世界を始め、人間に神が入り込んで守護すれば、人間は重宝なもので、陽気遊山が見られるから、そうしよう」

ということで相談がまとまり、月日様は人間というものをこしらえることに決めた。

(以下、私が子どものころから感じ続けてきた感想と言うか突っ込みが所々に入るのだが、この「月日」が「月と太陽」のことなのか「歳月」のことなのかは、この話のどこにも明示されていない。耳で聞いた印象として私は「月日」とは「歳月」のことだとずっと思っていた。それにつけても「神が人間を作った理由」が「味気ないから」というのは、私にとってはどの宗教の説話にもまして未だに一番説得力があるように感じられる。あと、人間というものはまだ出現していないのに「月日」が自分たちのことを「二人」と呼んでいる設定のホコロビみたいなものが、いちいちおかしく感じられる)。

人間を作るには「ひながた」が必要である。月日様が泥海の中を見渡すと、「ぎい」という名前の「人間の顔をした鱗のない魚」が泳いでいた。この魚は「向こうへ行こうと思えば横目もふらず、真っ直ぐに行く一筋心(ひとすじごころ)のもの」だった。

(...まだ「人間」はいないのに、「人間の顔をした魚」がいるのはどういうわけなのだ。「その魚の顔が人間の顔になった」というのなら、分かるのだけど)。

月日様はその心姿を見すまして、これを「人間の種子」としてもらい受けようと相談して、「ぎい」を引き寄せた。そして

「どうか、その身体をくれんか。人間をこしらえる種子苗代(たね·なわしろ)にしたい。人間をこしらえた上は、人間の親神というて拝ませるようにするから」

と説得した。「ぎい」は最初はなかなか承知しなかったのだが、ぜひにと説かれたものでついに承知した。月日様は「ぎい」の身体をもらい受け、ここに人間の種子の用意ができた。

(「身体をもらい受ける」というのは「殺す」ことを意味するようにも思えるのだが、それをいちいち「話し合い」で進めて行くのがこの神話の特徴なのである。ただし、後に中山みきが神がかりした際にも「神」は「この身体をもらい受ける」という言葉を発しており、そこから類推すると「神が身体をもらい受ける」というのは「神がその身体に入り込む」ということを意味しているのだと思われる。そうするとどうなるのかは、入り込まれたことがないので、知らない。ひょっとすると「入り込まれている状態」が「今」なのかもしれないが)。

人間の種ができたら、今度はその種をまく苗代が必要だ。月日様がさらに泥海を見澄ますと、「みい」という白蛇がいた。月日様はその姿心を見澄まして、これを引き寄せ、人間をこしらえる苗代として、その身体をもらい受けようと、相談を決めた。「みい」も最初は尻込みしたが、説得されて承知して、人間をこしらえる種子·苗代の用意ができた。

(「み」は奈良方言で「ヘビ」のこと。今でも使う人がいる。出てくる言葉がいちいち稲作農家的なのだが、平たく解釈するとこの「ぎ」という魚が「人間の男性」を生み出すモデルになり、「み」という白蛇が「人間の女性」を生み出すモデルになったということを言っているのだと思う)。

さらに月日様が泥海を見澄ますと、いぬいの方角に「しゃち」という魚がいた。この魚は、勢いが強く、しゃちほこばることが上手なので、月日様は得心させてその身体をもらい受け、食べてその心根を味わい、人間の骨、つっぱりの守護とし、男一の道具に仕込むことにした。

さらに月日様が泥海を見澄ますと、たつみの方角に「かめ」という魚がいた。亀は倒れることを知らず、踏ん張りが強く、皮の固いものなので、月日様は得心させてその身体をもらい受け、食べてその心根を味わい、人間の皮つなぎの守護とし、女一の道具に仕込むことにした。

(ここから物語は、月日が泥海の中のいろんな生き物の身体から「人間のパーツ」を集めるというイメージで展開されてゆく。亀は魚ではないと思うのだが、ここでは一応「元の理」を参考にしている。子どもの頃は訳がわからなかったが、「まず性器から作った」ということなのだろうな)。

次に月日様が東の方を見澄ますと、「うなぎ」という魚がいた。これも承知をさせてもらい受け、食べてその心を味わい姿を見るに、勢いよくつるつると、頭の方からでも尾の方からでも出入りすることができるので、人間飲み食い出入りの守護と定めた。これで、人間五体の養いができた。

次に、人間の息吹き分け、風をもって物を言わせる道具ひながたには何が良かろうかと、月日様が見澄ますと、ひつじさるの方角に「かれい」という魚がいた。これも承知をさせてもらい受け、食べてその心を味わい姿を見るに、この魚は身が薄く、あおげば風の出るものなので、人間の息吹き分け、風の守護と定めた。

さらに月日様が、人間の生死、出直す時の縁切りの道具をと見澄ますと、うしとらの方角に「ふぐ」という魚がいた。これも承知をさせてもらい受け、食べてその心を味わい姿を見るに、この魚は大食するものであり、食べてあたるものなので、これを人間生死の時の縁切りの守護と定め、よろづ「切る」守護と定めた。

(天理教では死ぬことを「出直す」という。「終わり」ではなく「やり直し」のイメージである。「守護」というのは分かりにくい概念で、天理教の教義では「人間は親神様の守護を受けて生きている」という風に使ったりするのだが、中山みきが使った言葉のイメージとしては「守護·地頭」の「守護」、すなわち「その部門の担当者」みたいな感じなのではないかという気がする。フグが「切る担当」というのはどういうことなのだろうと思うが、中山みき自身は「ふぐはせかいのはさみやで」というもっと謎めいた歌を残している。確かにフグは歯が鋭くて、釣り糸を食い切ったりするのだけど)。

これで、人間創造の道具ひながたができあがった。

それから、人間の楽しみである食べ物を作る道具はないかと月日様が見澄ますと、西の方角に「くろぐつな」という黒蛇がいた。これも承知をさせてもらい受け、食べてその心を味わい姿を見るに、この魚は勢い強く、引きちぎろうとしても切れないものなので、食物、立毛(りゅうけ)、地より生えるもの等、引き出しの守護と定めた。

最後に月日様が、この人間の心のひながたには何が良かろうかと見渡したところ、泥海の中には無数の「どじょう」がいた。これも承知をさせてもらい受け、食べてその心を味わい、人間の魂と定めた。このとき月様が食べたどじょうが男の魂となり、日様の食べたどじょうが女の魂となった。

こうして人間創造の「道具衆」がそろい、ここに月日両神が「親」となって、かめ、しゃち、うなぎ、かれい、ふぐを引き寄せ、人間創造に取りかかったのだった。

まず「ぎい」に男一の道具たる「しゃち」が仕込まれ、ここに月様の心が入り込んだ。これは男神であり、人間の種子である。

次に「みい」に女一の道具たる「かめ」が仕込まれ、ここに日様の心が入り込んだ。これは女神であり、人間の苗代である。

(この時、教義的には「ぎい」に「いざなぎのみこと」、「みい」には「いざなみのみこと」という「神名」が与えられたことになっている。天皇家の神話と接点を作り出そうとしているかのようなアザトさが感じられて私はその挿話がキライなのだが、中山みきの「おふでさき」にも「いざなぎい」「いざなみい」という「神名」は記載されているので、後世の捏造というわけでもないらしい。以下、疲れてきたので、天理教本部のHPから「元の理」の残りの部分を丸ごと転載します。

月様は、いざなぎのみことの体内に、日様は、いざなみのみことの体内に入り込んで、人間創造の守護を教え、三日三夜の間に九億九万九千九百九十九人の子数を、いざなみのみことの胎内に宿し込まれた。

それから、いざなみのみことは、その場所に三年三月留り、やがて、七十五日かかって、子数のすべてを産みおろされた。

最初に産みおろされたものは、一様に五分であったが、五分五分と成人して、九十九年経って三寸になった時、皆出直してしまい、父親なるいざなぎのみことも、身を隠された。

しかし、一度教えられた守護により、いざなみのみことは、更に元の子数を宿し込み、十月経って、これを産みおろされたが、このものも、五分から生れ、九十九年経って三寸五分まで成人して、皆出直した。

そこで又、三度目の宿し込みをなされたが、このものも、五分から生れ、九十九年経って四寸まで成人した。

その時、母親なるいざなみのみことは、

「これまでに成人すれば、いずれ五尺の人間になるであろう」と仰せられ、にっこり笑うて身を隠された。そして、子等も、その後を慕うて残らず出直してしもうた。

その後、人間は、虫、鳥、畜類などと、八千八度の生れ更りを経て、又もや皆出直し、最後に、めざる(雌猿)が一匹だけ残った。

この胎に男五人女五人の十人ずつの人間が宿り、五分から生れ、五分五分と成人して八寸になった時、親神の守護によって、どろ海の中に高低が出来かけ、一尺八寸に成人した時、海山も天地も日月も、漸く区別出来るように、かたまりかけてきた。

そして、人間は、一尺八寸から三尺になるまでは、一胎に男一人女一人の二人ずつ生れ、三尺に成人した時、ものを言い始め、一胎に一人ずつ生れるようになった。

次いで、五尺になった時、海山も天地も世界も皆出来て、人間は陸上の生活をするようになった。

この間、九億九万年は水中の住居、六千年は智慧の仕込み、三千九百九十九年は文字の仕込みと仰せられる。

よろつよのせかい一れつみはらせど

むねのハかりたものハないから

(万代の世界一列見晴らせど 胸の分かりた者はないから)

そのはづやといてきかした事ハない

なにもしらんがむりでないそや

(その筈や説いて聞かした事はない 何も知らんが無理でないぞや)

このたびハ神がをもていあらハれて

なにかいさいをといてきかする

(この度は神が表へ現れて 何か委細を説いて聞かする)

このところやまとのしバのかみがたと

ゆうていれども元ハしろまい

(このところ大和の地場の神方と 言うていれども元は知ろまい)

このもとをくハしくきいた事ならバ

いかなものでもみなこいしなる

(この元を詳しく聞いたことならば 如何な者でもみな恋しなる)

きゝたくバたつねくるならゆてきかそ

よろづいさいのもとのいんねん

(聞きたくば尋ね来るなら言うて聞かそ 万委細の元の因縁)

かみがでてなにかいさいをとくならバ

せかい一れつ心いさむる

(神が出て何か委細を説くならば 世界一列心勇むる)

いちれつにはやくたすけをいそぐから

せかいの心いさめかゝりて

(一列に早く助けを急ぐから 世界の心勇めかかりて)

-中山みき「おふでさき」第1号. 1869年.

...最初はできるだけ「天理教的な言葉」は使わずに適当に要約したいと思っていたのだけど、やっぱりムリだったな。それでもって天理教という宗教の全ては、大塩平八郎の乱の翌年にあたる1838年の旧暦10月26日に「神がかり」を体験した中山みきが、以上のような出来事の「記憶」を「思い出した」ことから始まっているらしいのである。

具体的には中山みきという人は、自分はかつてその「みい」だったということを「思い出した」らしいのである。そして自分がかつて「月日様の守護」を受けて最初の人間の「宿し込み」をおこない、3年3月と75日かけて最初の人間を産み落とした「地場」が、現在では他ならぬ自分の嫁入りした中山家の庭となっている場所だったということを、「思い出さはった」らしいのである。

「ここや」と言わはったのかどうかは、私は知らないのだけど。

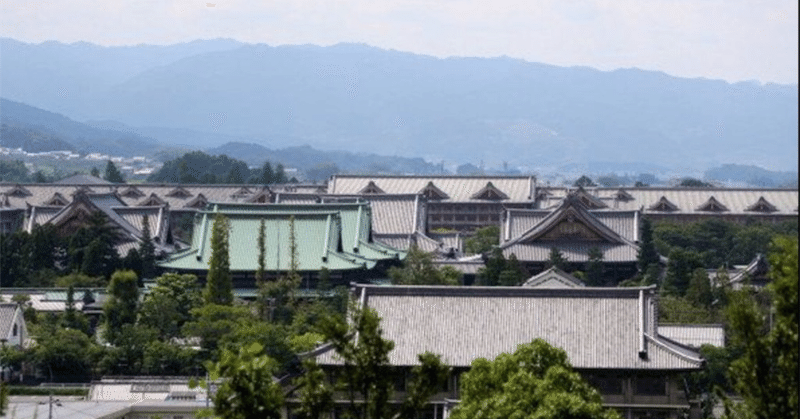

そんなわけで、天理教の世界観においては、人類すべての母親である「みい」の生まれ変わりであるところの教祖中山みきは「おやさま」と呼ばれており、最初の人間が産み落とされた場所である奈良県天理市は全人類の故郷として「おぢば」「おやさと」の名で呼ばれている。その「おやさと」でも最も聖なる場所、すなわち中山家の庭があったところは現在の天理教本部になっており、その中心には「かんろだい」と呼ばれる高さ八尺二寸の「台」が置かれている。メッカのカアバ神殿と同じように、天理教の信者による礼拝は世界のどこにいてもこの「かんろだい」に向かって行われることになっている。

中山みきの説いた言葉によるならば、親神がどんな気持ちで人間をこしらえたのかということを世界中の人間が思い出し、世界中の人間の心が澄み切った時には、その「お祝い」なのか何なのか、「月日様」は「甘露の雨」を降らせてくれることになっているのだという。その「甘露の雨」を飲んだなら、人間の心はすっきり洗い清められて、誰もが115歳まで生きられるようになるのだという。

その「甘露の雨」を受け取るために置かれているのが「かんろだい」である。その雨がいつ降ってきてもいいように、天理教本部の本殿の真ん中には屋根がなく、天井が開けてある。だから真冬にそこに行ってみると、時々「かんろだい」の上に雪が積もっているのを見ることができる。

...何か、自分で文字にするのは初めてだけど、つくづく奇妙と言うか不思議な世界観のもとで育ってきたものだなと、こうして見ると改めて思う。本当かウソかで言うとウソに決まっているわけなのだが、そういう話をする時の母や祖母や親戚のおじさんおばさん達はいつも決まって「真面目な顔」をしていた。なので、茶化して笑い話のネタにしようと思えばいくらでもできる話なのだが、そういうことをしていい気には未だになれない。それが私という人間の中にも未だに息づいている「宗教的な感情」というものなのだと思う。

その「天理教の教え」というものは、要約するなら

「陽気ぐらし」をするのやで

ということに尽きている。自分の子どもが陽気に暮らしているのを見れば親だってうれしくなるし、悲しそうにしていたりふさいでいたりする姿を見れば親だって悲しくなる。それと一緒で人間が陽気に暮らしとったら神さんかて喜んでくれはるし、ふさいどったら神さんかて悲しならはる。せやから、陰気にしとったら、あかん。「神さんの教え」というのは事実上それだけで、他にいろいろややこしいことを言われて育った記憶は私自身、ない。確かに「神が人間を作った動機」が「味気なかったから」だというのであれば、それは極めて理に叶った話ではある。

その「陽気ぐらし」の表現として「神さんを喜ばせるため」に行われるのが「おつとめ」と呼ばれる礼拝であり、その内容は歌と踊りで構成されている。東大の宗教学科を卒業した二代目の真柱(中山家の子孫によって世襲されている天理教の代表職)や音大出身の三代目真柱の手によって現在の「つとめ」はずいぶん堅苦しく「味気ない」宗教儀式に固定化されてしまっているのだけれど、教祖在世時の「つとめ」は今よりもっとテンポが早く、激しく開放的でアバンギャルドなものであったらしい。だから「明治」になってからは繰り返し官憲の弾圧の対象になった。私が子どもの頃から好きだったのは、そういう話である。

あと、私の思想性みたいなものに結構影響を及ぼしていると感じられるのが

せかいぢう いちれつわ みな きよだいや

たにんと ゆうわ さらに ないぞや

という「おふでさき」の一節である。人間はみんな「神さんの子ども」なのだから、「他人」などというものはこの世にいないし、「自分さえ良ければいい」などということはなおさらありえない、という教義になっている。だからなのかもしれないが私は「他人事」という言葉に今でも強烈なむかつきを感じるし、人から他人扱いされると人一倍ショックを受けてしまう。何にしてもこうした思想が「幕末」の19世紀の農村主婦の口から出てきたというのは、世界史的に見てもかなり行けてる話なのではないかと、身内びいきではあるけれどちょっぴり誇らしく思う。

とはいえこの教義は、記紀神話を根拠にすべての日本人を「天皇の赤子」と規定して国家に対する忠誠を強要し、侵略戦争に動員していった近代日本のイデオロギーと、(対象が「世界いちれつ」であるという違いはあれ)、内容的には何ら矛盾するものではない。事実、戦前においては天理教本部が教団をあげて「国策」に迎合し、朝鮮半島や中国東北部に「天理教村」を建設してアジア侵略の加担者になっていった歴史が存在している。見えないところで自分の価値観の指針にはなっていても、胸を張って他人に説教できるような内容ではないと思う。どんな「いい言葉」でも、邪悪な目的を持った人間が恣意的に普遍化したり一般化したりしようとすれば、どこかでペテンに変わってしまうのだ。

それと、上記のことと関連して天理教の重要な特徴をなしていると感じられるのは、他のどんな宗教にも存在していると思われる「罪と罰」の概念が、原則的に存在していないことである。「親が子どもに腹立てたり意見したりすることはあっても、子どものことを傷つけたいとか殺したいとか思う親がどこにおるっちゅーねんな!」という話なのである。確かに「神」が人間の「親」的な存在であるのだとすれば、人間を理不尽に苦しめたいなどとは絶対に思わないことだろう。どんな間違いを仕出かしてしまっても、最後には味方になってくれるのが基本的には「親」という存在なのである。これまた、一般論では言えないことであるわけだけど。

細かい話にまで踏み込むと、天理教において人間の身体というものは「神さんからの借り物」であるとされており、人間が「自分のものだ」と主張していいのは「自分の心」だけなのである。言い換えると「神さん」は「心はあんたの自由や」と言うてくれてはることになる。つまり天理教というのは宗教であるにも関わらず、人間に出発点から「思想·信条の自由」を保証してくれている極めて特異な思想体系なのである。だから天理教の人がキリスト教やイスラム教や日蓮正宗の人を攻撃したり折伏の対象にしたりといった話は、基本的に聞いたことがない。

ただし人間が「心の使い方」を間違えると、心にホコリがたまってしまう、ということが言われている。心にホコリがたまるとどうなるかと言うと、「神さんからの借り物」である身体の方に影響が出てくるのである。具体的には「をしい、ほしい、にくい、かわい、うらみ、はらだち、よく、こうまん」が「八つのほこり」と呼ばれており、これが心にたまってくると病気になったり不幸を招いたりすることになる、ということが言われている。しかしそれで人間が不幸になるのは飽くまで人間の「自己責任」なのであって、「親」である「神」は何とかしてそれを助けてあげたいということしか考えていないのだから、その「親心」を「素直に」受け止めればいいのだというのが、街で黒いハッピを着て天理教を布教している人に話しかけると多分いちばん熱心に語ってくれるはずの内容である。

とはいえそれでも「心は自分の好きに使っていい」というのが人間に与えられた「権利」である以上、「神などという非科学的な存在を私は信じない」みたいなことを私が言ったとしても、「神さん」の方では「しゃーない子やな」ぐらいのことは思うかもしれないが、最後は許してくれるはずだという「安心感」みたいなものが私にはある。「神さん」とはそういうものだと言われて育ってきたのが私の子ども時代だったし、何よりそれが自分自身の親や親戚の私に対する態度だったからである。ということは、どういうことなのだろう。ひょっとして私は「神さん」のことを「信じて」いるということになってしまうのではないだろうか。そういうことが今でも時々、本当に分からなくなることが私にはある。

実際、思春期の頃から私が愛聴してきたパティ•スミスやシネイド•オコナーみたいな人たちが、その作品の中で自分の全存在をかけて「神」への叛逆を宣言したり突っ張らかったりしている姿に触れてみると、「神なんて信じない」という同じことを言っていても私のそれは極めて「言葉が軽い」のではないかという気持ちになってしまうことが、往々にしてある。それはその人たちが生まれた時から接してきた「神」が、女性を差別したり大洪水を起こしたりイスラエル人だけを特別扱いしたりする理不尽な「神」だったのに対し、私が子どもの頃から接してきた「神さん」というのは極めて母親的と言うか、母親そのもののようなイメージの存在だったからなのだと思う。「母親そのもの」というのは私にとって極めて具体的で一人しかいない人間のことなのだから、何を言ってるのかそろそろ自分でも分からなくなりつつあるのだけれど。

どっちが「よかった」のだろうといったようなことについては、私には何とも言えない。「いい」とか「悪い」とかいう言葉で比較の対象になるような話でないことは分かっているのだけれど、そうやって安直に相対化してしまうこともまた自分が突きつけられている問題からの「逃避」にしかなっていないことを、私は自覚している。

自分自身でもハッキリ感じられるのは、そんな風に「怖い神」というものと「命がけ」で向き合って生きている人たちの姿と比べた時、それこそ5月の田んぼの泥の中のように「ぬるい」世界で「許されながら」生きてきた私というのは、根本的なところで何歳になっても精神的に「自立」できていないし、「親離れ」もできていない人間なのだな、ということである。天理教の教義が教えるように「それでいいのだ」と開き直っていいような気持ちには、私はどうしてもなれない。

たとえばこのかんの世界情勢と関連させて言うならば、私は今パレスチナの人々に対して際限ない虐殺を繰り返しているイスラエルのシオニストや、アメリカのその支援者といった人間たちを、何とかして「改心」させてやらないことには、人間の歴史に未来はありえないと極めて切実に感じている。パレスチナの人たちが抵抗するのは、当たり前のことなのだ。石を投げたってロケット弾を飛ばしたって、場合によってはシオニストの兵士を何人か殺したりしたって、それは人間として本当に「当たり前」のことなのだ。それに何万倍するような「ひどいこと」を自分たちがやってきたからこそ、そういう反撃を受けるのであり、そのことをイスラエル人自身が「思い知る」ことがない限り、「パレスチナ問題」の根本的な解決というものは、ありえない。そのためには人を差別することを当然だと考えているシオニズムという選民思想が「間違っている」ことをかれら自身に認めさせ、反省させる過程がどうしても必要になる。

このことは日本という「国家」の枠内に限った話でも、同様である。首相であれ天皇であれ、ただ権力の座から引きずり降ろすだけでは、まあそこからしか何も始まらない話ではあるのだけれど、根本的な「解決」にはつながらない。「反省させて、改心させる」ところまでやりきって初めて、「次への可能性」が生まれてくるのである。さもなくばかれらは懲りずに何度でも「同じ夢」を見続けようとするだろうし、また「同じことをやろうとする人間」は何度でも繰り返し現れてくることになるだろう。

だが、それならばそうした人間たちに「反省させて、改心させる」ための「力」というものは、どこから生まれてくるのだろうか。言っちゃあ何だけど、「ジェリコの戦い」の伝説に示されているような他民族への虐殺を通じて自分たちの祖先の手を血に汚させた旧約聖書の「神」や、自分が天皇の座に居座り続けるためだけにアジアでの何千万人もの虐殺を正当化し、広島への原爆投下までをも「仕方のないことだった」と言ってのけてみせた「先帝の遺徳」なるものを、批判するどころか未だに崇め奉っているかれらの独善性というものは、筋金入りなのである。そしてかれらのそうしたカタクナさの根拠は、自分たちにそういうことをやらせてきた「神」的な存在がかれら自身にとってそれだけ「怖い」ものであり続けているからなのだろうという風にしか、説明できないものであるような感じがする。

だったら、「もっと怖い目」に遭わせてやる以外に、ないではないか。

「だから強大な軍事力を我が手に」みたいなことを私は望んでいるわけではないし、そういうのはパレスチナの人たちが身を持って示しているように「みんなの力で築きあげるべきもの」なのであって、個人的に追求すべきような性格のものではない。

けれどもこれからの時代、そういう「怖い神」による支配のもとで訓練された暴力の刃が、たとえ自分自身に直接襲いかかってくることになったとしても、「負けない」ためには最低限、最後まで妥協したり屈服したり誰かを裏切ったりしないだけの「強さ」を持っておかねばならないということは、一人の人間として、痛感している。たとえこちらの内面が「どじょうの魂」であろうともである。そのためにはやっぱり、それだけの「力」というものが必要なのだ。

...という「言葉」だけでは、やっぱりどうにもならない時代に来ているのである。

とはいえ、この期に及んで私の内面がそんな風にフルフルしていることは、日崎御角中山みきの責任でもなければ天理教の責任でもない。自分の心に関わる問題である以上、それはやはり「私が自分で引き受けなければならない問題」なのだと思う。

いずれにしても今では、と言うより心の中ではずっと昔から、私は天理教という宗教を認めていない。それが発生した時にはそれなりの必然性があったのだろうとはいえ、宗教というものが人間を幸せにしてきたか不幸にしてきたかということで言えば、歴史的には圧倒的に不幸にしてきたとしか私には思えない。天理教だけが例外だみたいなことを私が言い出したら、それこそシオニストと変わらないことになってしまうだろう。

こんなことは19世紀から言われていることではあるけれど、人間はいいかげん宗教というものから「卒業」しなければならない時代を迎えているはずなのである。差別と戦争が際限なく繰り返されるような未来を拒否したいと思うなら、少なくとも一人一人の人間が本気でその「課題」と向き合う必要があるだろう。そのためにはまず私という人間自身が宗教から「卒業」することから始めなければ、どうにもならない。

「幕末-明治」というあの時代に、何度警察に引っ張られても「人間は平等だ」という教えを説き続け、事実上の拷問死という最期を迎えた中山みきという人のことを、悪く言うことは私にはできないし、言う必要もないと思う。今でもフツーに「立派な人だ」と思っている。けれども上述のように、その死後に建設された「教団」は平気で体制に迎合して戦争協力の道を歩んだし、戦後は戦後でそのことを反省する声明ひとつ出していない。よく言われるように貧しい信者の人たちを「食い物」にして教団上層部の人間たちが特権的な生活を謳歌してきたことは、完全な事実である。擁護してやらねばならないような理由は何一つ見つからない。

私が身近に聞いて知ってきた話として、とある大教会同士の政略結婚みたいな形で、お互い好きでも何でもないのに一緒にさせられた夫婦がいた。愛情なんて初めからないから、同じ屋根の下で暮らせば暮らすほどに、二人は憎しみ合うようになっていった。それでもしばらくして二人の間には子どもが生まれたのだけど、その子は身体に重い「障害」を持って生まれてきた。

その時になってその夫婦は、「ああ、これは私らが憎しみ合ってるものやから、神さんが意見してくれはったんや」と初めて「反省」したのだという。そしてそれからは心を入れ替えて、協力しあって暮らすようになったのだという。そんな話が天理教の世界では、まるで「美談」のように語られていた。

だが、「生まれてきた彼氏」の立場はどうなるのだろう。その子は自分の両親からそんな話を聞かされて「うれしい」と思っただろうか。「神さんは自分のことを愛してくれている」と思っただろうか。「自分は不幸な人間なのだ」としか、思えなくなってしまったのではないだろうか。そして自分という人間のことをそんな風に「使って」みせた「神」という存在を、おそらく彼氏はその両親と暮らしている間じゅうずっと、「拝み続ける」ことを強要されなければならなかったはずなのである。それは彼氏にとって間違いなく「屈辱」だったはずだと思う。

天理教もやっぱり、「人を差別する宗教」なのだ。そういう人ばかりでないことは知っているけれど、そういう話が「美談」としてまかり通るようなことに「おかしい」という声をあげられるような自浄作用をあの教団が持ちえないのは、「教義」に問題があるのだとしか私には言いようがない。「人間が病気になったり不幸になったりするのは心にホコリがたまってるからや」という「教義」自体がやはり「おかしい」のである。少なくとも問題が差別に関することである限り、「不幸の原因」は「その人の心の持ち方」などでは絶対になく、明らかに「差別する人間や社会」の側が「原因」を作っているはずなのだ。

「おかしいこと」は例え中山みきの語った言葉であろうとも、ただされなければならないはずなのである。しかしそれを「たださない」点に、宗教の宗教たる所以がある。宗教はやはり宗教であって、「民主主義」とは違うのだ。それを「内側」から変えようとしている尊敬すべき人たちがいることを、私は知っている。どんな宗教の「内側」にも、そういう人たちは必ずいるのだろうと思う。でも私自身は、自分の人生をそういうことのために使おうとは思わない。私がやりたいことは「完成された宗教を作ること」ではなく、「差別や戦争をなくすこと」なのだ。

中山みきという人が私が子どもの頃から聞かされてきた通りの人であったとしたならば、私がそういう生き方を選んだとしてもきっとそのことを「怒らない」はずだと思う。

...などということが何歳になってもどうしても気になってしまうあたりが、「自立できてない」ということなのだろうなと自分でも分かってはいるのですけれどね。

2018.6.2.記

ここから先は

¥ 500

サポートしてくださいやなんて、そら自分からは言いにくいです。