トポロジー変換について

イメージング・グレイス

トポロジーを専攻してないですが、見れば大体分かるな…ということで、基礎を特に学ばないまま幾何学についての理解を深めてきました。

特異点から広がる、骨子保持情報からの展開世界やろ?

ドーナツがマグカップに変化しようと、大元の形状記憶の原理になっている点は変化しません。

ドーナツだろうがマグカップだろうが猫型だろうが、見た目が変化しても機能性がまるで違ってしまっても、中身の本質は変わってないんですよ。

という世界観だと思っていたんですが。

上記の記事を見つけて

「抽象化視点を持つのは困難なことなのかな…?」

という可能性及び世界の実情に気付きました。

うおー!

イメージング・グレイス

ハウスイートザグラフィック

ザットセーブウィッチライクミー

アイワンスワズロスト

バットナウアイムファウンド

ワズブリントバットナウ

アイシー

カタカナで書くなっつー話ですが、直訳すると

優美なイメージ!

なんて甘いグラフィックだろう

それは見える化を保持してくれる

私はかつて失った

しかし今は見つけることができる

メクラかと思ったがそうではなかった

見える 見えるぞ!

みたいな感じになります。

見える化 ってさあ…(;・∀・)

と個人的には思っていますが、視覚化と見える化はどうやらニュアンスが違うらしいのですよね。

見える化は、視覚化よりも広範囲の現状や状態を大衆が認知できるように、という意味合いが含まれているっぽいです。

トポロジーって何の為にあるの?と思われるかもしれません。

それは、上記の記事にあるように、トポロジー最適化、与えられた条件に対して最適な構造を解析するために自動で結果を算出する技術ですね。

ちょっとイメージが湧きにくいですかね。

ざっくり言っちゃうと、テンプレートの活用なんですよね。

仕組みの雛型。

こういう風に出力すると、この展開をする。

という考え方を根底に、応用活用して便利に過ごそう。

工夫を前提に楽をしよう。

という考え方です。

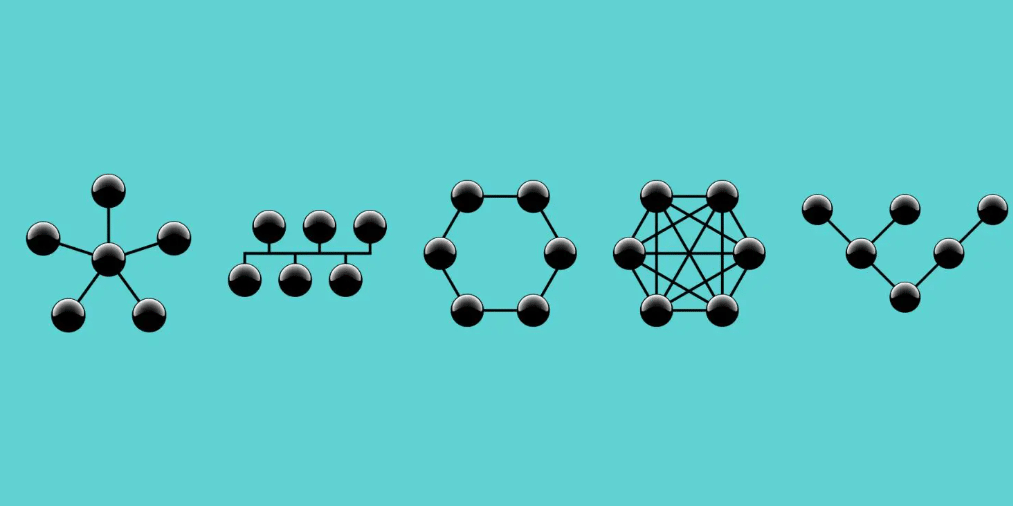

主要なネットワークトポロジーのタイプとしては以下のようなものが挙げられます。

スター型トポロジー

スター型ネットワークでは、中央ハブまたはスイッチにすべてのデバイスが接続されます。このトポロジーは、単純で管理しやすく、障害が発生した場合に影響を受けるデバイスを限定できるというメリットがあります。ただし、単一障害点が発生するため、中央装置に不具合が生じればネットワーク全体に影響を及ぼすことになります。

バス型トポロジー

バス型ネットワークでは、すべてのデバイスが1本のケーブルに接続され、データはケーブルを通じて伝送されます。このトポロジーはシンプルで管理しやすい一方、ケーブルの障害が全体の通信を妨げる可能性があります。

リング型トポロジー

リング型ネットワークでは、デバイスがリングの形に接続され、データはリングを周回して伝送されます。通信負荷の低減につながる一方、バス型と同様にケーブルの障害が全体に波及するデメリットがあります。そのため、リングを二重にすることで問題発生時に備えるデュアルリング型トポロジーも開発されています。

メッシュ型トポロジー

メッシュ型ネットワークでは、すべてのデバイスが相互に接続されます。これにより、冗長性が向上し、通信の信頼性が高まりますが、ケーブルやポートの数が増え、設定と管理が複雑になります。

ツリー型トポロジー

ツリー型ネットワークは、スター型ネットワークを階層的に組み合わせたもので、大規模ネットワークの管理を容易にします。

これだけ読んでもよく分かりませんね。

ネットワークという枠を超えて、大体の意味をざっくり解説すると

スター型トポロジー

中心のデバイス・特異点を元に、その情報を基として広げていくもの。

位相幾何学の場合は、球体か立方体かに大きく分けられる。

子

子 親 子

子 子

と水の波紋のように広がっていく。

バス型トポロジー

接続ケーブルからの情報が同一の場合に使用される。

親特異点からの情報の型は、同一接続子特異点同士は殆ど変わらない。

細部の分析に使われる。

リング型トポロジー

特異点に「成長」という要素を付け加えたい場合に使用します。

周回ごとに、点に次々と情報が積み重ねられていく系。

入力されたデータは加算乗算され続けますが、設定された特異点の性質により変化します。

(減算除算は扱えない)

メッシュ型トポロジー

リング型の応用編。

特異点毎に蓄えられ、計算された情報を共有しあい、減算除算を可能にします。

複雑なシステムの作動に向いていますが、どうしてもバグが出るタイプ。

ツリー型トポロジー

スター型の応用編。

バス型を組み合わせた感じ。

子 孫 子

\ / /

子 子

\ /

親

アウトライン系。

こんな感じで、流れと蓄積・保持する情報の場所を意識するのが大事です。

慣れるまで少し大変です。

しかし、慣れると分かります。

意外に身近なものなんだな。と。

大事なのは、扱うモノによってトポロジー最適化パターンを使い分けること。

思考を区別する見識が重要。

noosologyにおけるトポロジー変換

オコツト文書から質疑応答を引っ張り出してくるのが面倒なのでここには出しませんが、オコツトはトポロジー変換について

「輪廻転生の際に必ず行われるものである」

と述べておりました。

霊魂における点質=親情報として点質情報を含む特異点

として扱い、幽界から現界に移動する際に、表面上だけカタチを変えます。

それがトポロジーの基本。

生物転生

スター型が適応されます。

中心の親デバイスから、身体情報や脳構造などの点質が伸びて形作られるトポロジー変換。

輪廻の環

リング型が適応されます。

点質そのものを特異点デバイスとして扱い、幾億回も周回することで霊魂としての密度を上げていきます。

輪廻の輪からなる結果としての点質

現界転生して初めてメッシュ型が適応されます。

リング型で積み上げた能力を持ったまま一旦リセットしてゼロ地点から新しく成長をしなおしていきますが、条件によっては減算が発生します。

「人間としての性能はポンコツだけど、ひとたび人間のカタチを脱ぎ捨てたら凄いんです」

みたいな感じが起こります。

逆もあります。

血族からなるソウルメイト

ツリー型が適応されます。

血の繋がりは死後の世界でも継続されることもあり、その際にパターンが決定づけられます。

親である人が子になったり、孫が親になったりといった現象が起こる。

脈性理論

バス型が適応されます。

大元の情報から枝分かれした、4次元思想の基本です。

カテゴリーの細部分別に使用されます。

他のトポロジーパターンを知らないので(・_・;)これだけしか書き出せませんが、かなり応用が効くとともにトポロジー型を根底から理解しないと無用の長物となってしまいます。

この辺の理解は、空間把握力や認識力、車体感覚と同じで、感覚で覚えていくしかないですね。

リング型で幾億年と輪廻転生を繰り返し、地道に勉強を続けるのみです。

誰に教えて貰うとかでもないです。

そういう能力も転生の際にカスタマイズそのものは可能ですが、恐らく付け焼き刃では合わないとされて、無意識に行うだけの状態となるか重度の自閉を発症するかに分かれ、更にその能力が元の点質構造にパーツとして組み込まれるかは甚だ疑問です。

なぞるだけの人生になりそう。

私はトポロジーの大体を見るだけで「そんな感じね」と理解はしましたが、理論で語れと言われたら、ちょっと大学に行って講義を受けなければなりません。

専門用語が分からないものですけん。

どうやって説明すればいいのかな…。

と、しばらく悩んでおりました。

私は自分があまり頭が良くないタチであるという認識でいましたので、他の方とトポロジーについての会話をしている時は

「私が分かるんだから、他の人も当然理解されておりますわよね」

という認識の元で交流を行っておりました。

しかし、論文などを目にする限りでは

「ん? ちゃんと理解していないっぽいぞ…」

という印象を受けたので、元の自己認識は誤解を孕んでいた可能性があります。

万が一相手の方が理解されていなかったとしたら大変な認識の食い違いを生み出していたかもしれません。

何をどう勘違いされたかは確認しようがありませんが。

ポアンカレ予想は、トポロジーで考えるとするとメッシュ型ですかね。

ちょっと計算が複雑かな。

微分で合ってます。

ポアンカレ円環の方はトポロジーで考えるとスター型と言えますが、それだけに留まらずツリー型も組み込まれておりますし、末端の方になるとバス型となり…とやはり計算が複雑になってきます。

完全に想像力の世界。

3Dモデリングで現象そのものは解決できる案件。

プログラムが難しいかな?

大きくなるか小さくなるか…ですけど、その辺のちょっと凝ったネットサイトで概念としては既に扱われているため、特に物珍しさなどは失われています。

証明となると、また違ってきますが…。

既に扱われている技術を数式で証明って…(;・∀・)となりますね。

走り書きメモでした。

ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?