ポンポンが生んだ愛のループ

皆さん、こんにちは。

山梨県立美術館にて、期間限定で開かれている特別展『フランソワ・ポンポン展ー動物を愛した彫刻家ー』に行ってきました。

皆さんは“彫刻”と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。『ダビデ像』や『ミロのヴィーナス』を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんね。今回ご紹介させていただくフランソワ・ポンポンは、動物の彫刻家として人気を集めました。ポンポンの鋭い観察眼から生み出されたその彫刻たちは、今にでも動き出しそうなほどリアル。その一方で、丸みを帯びていてなんとも愛らしい、そんな彫刻たちです。

(今回は特別に許可を得て撮影しています)

先ほどの「彫刻と聞いて何を思い浮かべるか」という問いかけで、ロダンの『考える人』を思い浮かべた方も少なくないと思います。フランソワ・ポンポンはロダンのもとで下彫り職人として働いていました。働きながら自身の人物彫刻での大成を目指していたポンポン。しかし、なかなか芽が出ず、苦しい日々を送っていました。そんな時、ポンポンに“奇跡の瞬間”が訪れます。

それは1888年、ポンポンが33歳の時でした。朝の光に照らされたガチョウの美しい輪郭線に心を奪われたのです。そうして動物に魅せられたポンポンは、人物像から動物彫刻へと、方向転換をすることになります。

ポンポンの瞳は洞察力にとにかく長けていて、見たままの動物の姿を彫るべく、作品には多くの工夫が施されています。例えば、この「ペリカン」。

大胆にS字を描いた首がとても美しく、かつリアルだと思いませんか。くちばしの先端もよく見るとわずかにカーブしています。これらはポンポンによって何度も修正されながらうまれたものです。

ポンポンのこだわりは形態美だけに収まりません。ブロンズの緑色のまだら模様や、くちばしの黄金色の色づけにまで見てとれます。さらに、ポンポンの多くの作品が、非線対称でつくられています。

このことから、ポンポンが動物のある動作を、いかに忠実に再現しようとしたのかがわかります。見る人の目に、その動物が今も動いているかのように映るように、工夫されているのです。このように、ポンポンはまるで命を吹き込むかのように、作品1つ1つに工夫を怠りませんでした。

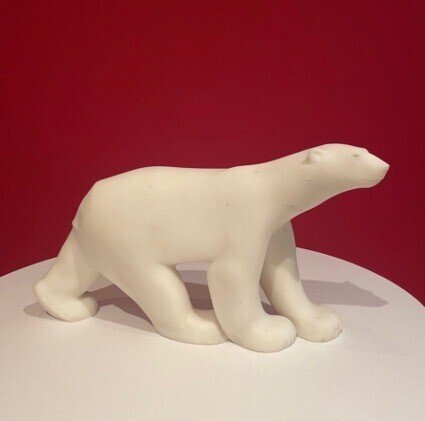

こちらがポンポンの代表作として知られる「シロクマ」。思わず「愛おしい〜」と声に出てしまいそうになります。こちらの「シロクマ」はなんと大理石でつくられていて、写真ではわかりにくいのですが、近づいて見てみるとキラキラしています。解説文によると、ポンポンと一緒に動物園に行った人は、その時の様子を「ポンポンがシロクマを追いかけるとシロクマは歩き、壁にぶつかると体を揺さぶりながら後ずさりした」と語っています。シロクマも、ポンポンの瞳に何かを感じたのかもしれませんね。

この「シロクマ」が、アール・デコ様式と呼ばれる現代的な装飾スタイルの室内に調和するとされ、人気を集めました。1922年、ポンポンが67歳の時でした。

(この「シロクマ」は会場で撮影できます)

こうして遅咲きながらもやっと彫刻家として日の目を見ることができたポンポンは、穏やかな人柄と熱心な仕事ぶりによって周囲の人からも愛されたといいます。きっとポンポンは、自分が動物をめいっぱい愛した分だけ、たくさんの人に愛されたのだと思います。そしてその愛は愛らしさとなって、今も多くの人を癒している。私はそんな気がします。

今回紹介させていただいたポンポンの作品はほんの一部に過ぎません。美術館では、ポンポンの下積み時代からその名を馳せるまでに製作した、数多くの作品をお楽しみいただけます。

ぜひ、皆さんも美術館に足を運んでいただき、ポンポンと動物たちに癒されてきてください。その美しさや温もりに触れ、きっと素敵な1日が送れることに間違いありません。

『フランソワ・ポンポン展ー動物を愛した彫刻家ー』は山梨県立美術館にて、2022年6月12日まで開催されています。

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

文・写真:折井穂乃花(山梨県立大学国際政策学部国際コミュニケーション学科2年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?