今に受け継がれる「源氏物語」

山梨県立文学館で開催されていた特別展「それぞれの源氏物語」を取材させていただきました(特別に許可を得て、写真撮影をしています)。

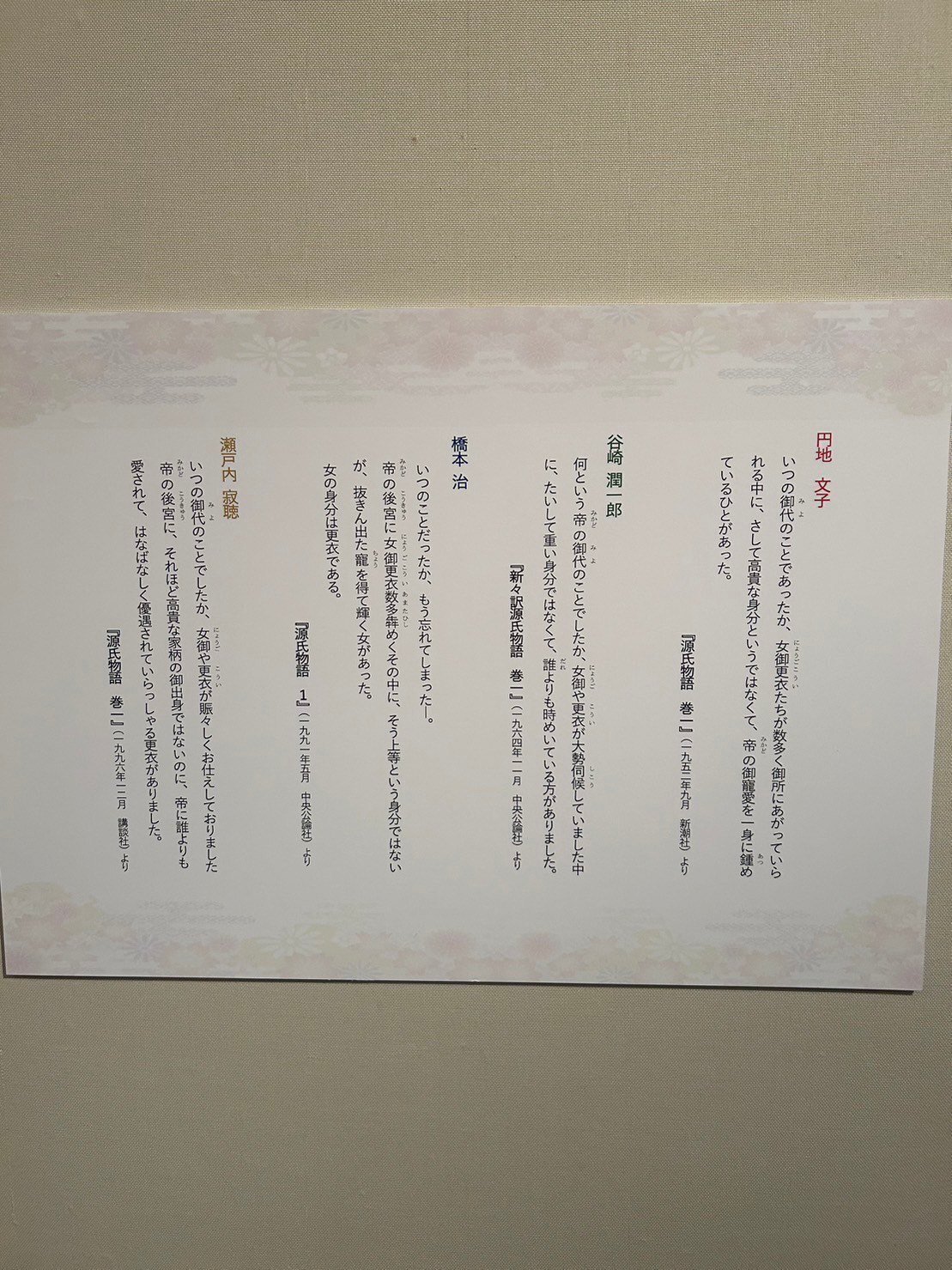

私が最も興味を持ったのが、文豪たちのそれぞれの源氏物語の現代語訳です。源氏物語は高校生の頃に学んでいて、展示されていた「桐壺」の翻訳が文豪それぞれの訳し方で興味深かったです。

私が高校時代に学んだ現代語訳は窪田空穂さんのものに似ていました。

他の訳し方で興味を持ったのが谷崎潤一郎さんのものです。谷崎潤一郎さんの現代語訳は、敬語を使っていてなおかつ他の部分の現代語訳も丁寧で、他の文豪たちに比べて源氏物語の作者である紫式部に敬意を払っているような現代語訳でした。

ほとんどの文豪の現代語訳が、”だ・である調”である中で、谷崎潤一郎さんと瀬戸内寂聴さんだけが“敬語”で書いていたけれど、私個人としては谷崎潤一郎さんの訳が理解しやすいと感じました。

1979年から1993年にかけて月刊雑誌『mimi』に連載されていた『あさきゆめみし』という源氏物語の漫画にも興味を持ちました。

古文に苦手意識を持っている学生や若者が多い中で源氏物語をあえて漫画にすることで学生や若者たちが苦手意識を持たずにわかりやすく古典を学べる方法にしたのは良いことだと感じました。

今回、この展覧会を見たことで、中学・高校時代には学べない様々な文豪の源氏物語に対する違いについて学ぶことができました。

残念ながら、特別展「それぞれの源氏物語」は終わってしまいましたが、「冬の常設展 期間限定公開コーナー『作家の肖像Ⅱ 芥川龍之介』」が、2024年3月3日まで開催されています。

また、山梨県立文学館には、山梨県出身・ゆかりの文学者の直筆原稿や書簡、愛用品、写真、著書などが多数展示されていて、特に、樋口一葉、芥川龍之介、飯田蛇笏、飯田龍太の資料は、質量ともに国内有数のコレクションとなっています。

最後になりましたが、貴重な取材の機会をくださった山梨県立文学館の皆様に感謝申し上げます。

文・写真:浅原未歩(山梨県立大学国際政策学部国際コミュニケーション学科1年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?