兵庫県の条例改正「瀬戸内海の海域における栄養塩類の適切な管理」

兵庫県では、瀬戸内海の貧栄養化の改善のための対策を行うため、2019年10月、「環境の保全と創造に関する条例」が改正されました。

この条例では瀬戸内海の海域における良好な水質を保全し、かつ、豊かな生態系を確保する上で望ましい栄養塩類の濃度が定められるとともに、さまざまな施策を行うこととされています。

以下その詳細をまとめました。

本日のnoteは、特記したものを除き、次のウェブサイトからの引用およびキャプチャーです。

条例ではまず、その目指すところ(理念)を次のように説明します。

【理念(第140条の2)】

瀬戸内海を豊かで美しい「里海」として再生する。

次に、そのために行う施策を4つ挙げています。

【施策(第140条の3)】

瀬戸内海を再生するための施策を実施する。

事業者・県民に瀬戸内海の再生に努める責務があることを明記しました。

【事業者・県民の責務(第140条の4)】

事業者・県民は、瀬戸内海の再生に努める。

さらに栄養塩類の管理を行うこと、今後も必要な調査研究を行うことを明記しています。

【栄養塩類の適切な管理(第140条の5)】

施策を実施するに当たり、栄養塩類の適切な管理を行う。

必要な調査及び研究を行い、施策に反映する。

これらの施策のイメージ図です。

昨日のnoteに書いた、井戸知事の説明は、この内容をベースとしたものです。繰り返しになりますが、整理して記載します。

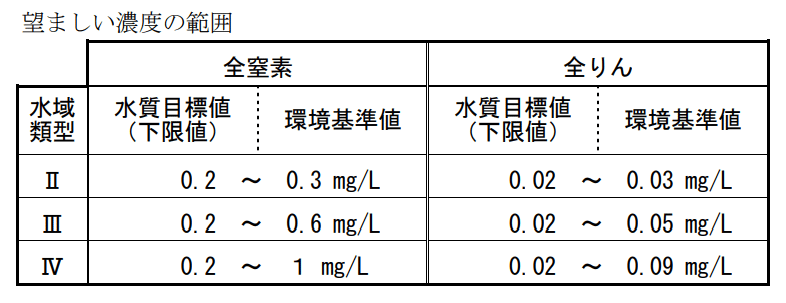

1.望ましい栄養塩濃度の設定

窒素とリンについて、法律で環境基準値が設定されていますが、現状では、これを大幅に下回っている状況、つまりきれいになりすぎているそうです。

しかし、瀬戸内海のような閉鎖性海域では、窒素0.2mg/L以下、リン0.02mg/L以下では、生物生産性が低く、漁船漁業に適さないとされる水産用水基準(日本水産資源保護協会)というものがあるそうです。これに基づき、兵庫県では全国で初めて海水中の水質目標値(下限値)が設定されました。

これにより、海域の生態系を支える植物プランクトンの栄養である窒素とリンを適切に管理しようとしています。

2.栄養塩の供給の強化

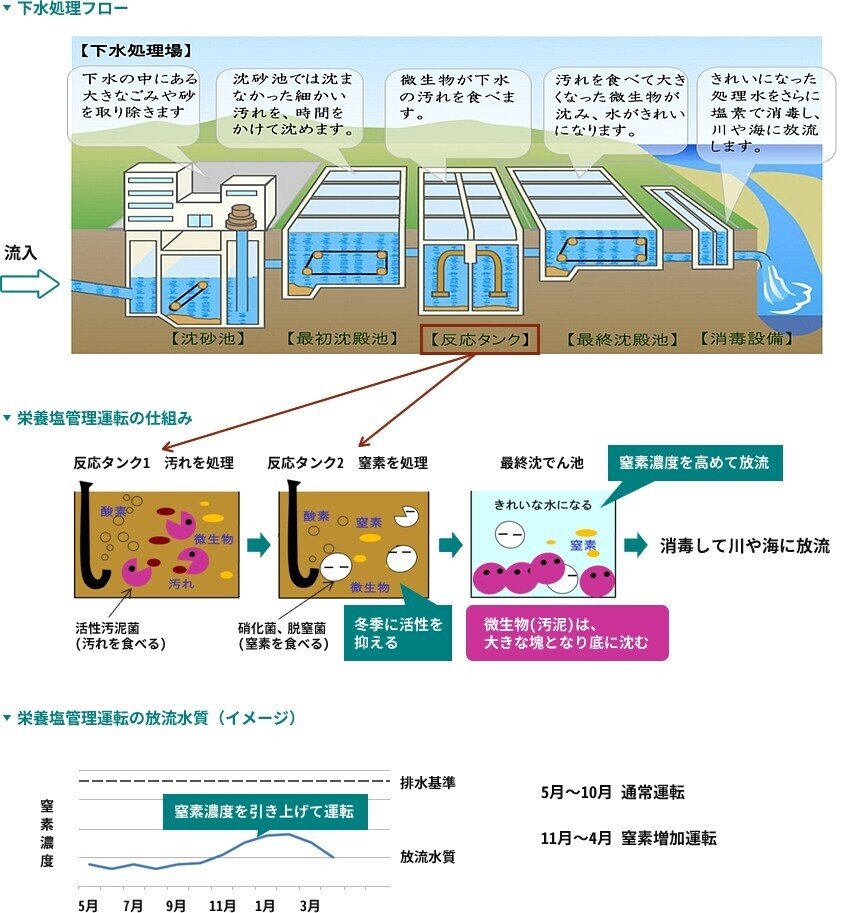

①下水道終末処理施設からの供給

播磨灘流域別下水道整備総合計画を変更し、全国で初めて、窒素の季節別の処理水質を設定し、環境基準の処理水質の範囲内で可能な限り窒素の放流濃度を高める季節別運転が行われています。

(https://hyogo-yutakanaumi.com/fishery/sea/efforts/)

②民間の工場、事業所からの供給

民間の工場、事業所においても、栄養塩類の供給に協力してもらうため、ガイドラインを定め、その取り組みを進めてもらうこととされています。

具体的な内容が次のサイトに掲載されています。

③土地等からの栄養塩供給の推進

森林等の適正管理を行い、豊かな森づくりを引き続き行い、栄養塩を増やしていくそうです。また、ため池の適正管理のため一年に一回ため池内の水や泥を流して干し上げる「かい掘り」作業を行い、ため池の栄養分を海域に流します。

④河川の大堰などの放流

河川水が堰き止められているのでこれを放流することで、栄養分も供給されます。

⑤海底耕耘

海底に積もった栄養分を含んだ底質地を撹拌して供給します。

(https://web.pref.hyogo.lg.jp/ehk01/press/documents/20200325_6_1.pdf) 2020年5月には、明石、淡路両市の9漁協が海の栄養回復対策のため、海底耕耘を実施しています。底引き網漁船約70隻が淡路島北西沖に出動し、海中に垂らした鉄製の器具で海の底を掘り起こしたそうです。多数の漁協が合同で行うケースは過去にないそうです。効果を期待したいですね。

詳細は次の記事を参照ください。

⑥環境配慮型護岸の整備

藻場・干潟の保全や創出を行います。浅場での藻場、干潟の再生や石積み護岸など環境配慮型護岸の整備を進めていくそうです。

下水道処理施設の栄養塩管理運転、かいぼり、海底耕耘については、次のページにも詳しく記載されています。

漁業者と農業者の連携による「かいぼり」や「豊かな森づくり」など、さまざまな具体的活動が実施されているんですね。

一方、いかなごだけを増やすのが良いのか、という意見もあります。

このウェブサイトから引用します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

一方、減っている魚がいれば、増えている魚もいるそうだ。例えば、昔はいなかったキジハタ(アコウ)など温かい海域にいる魚や、イワシやマダイなども多く揚がるようになっている。「生物のつながりのなかで生きているものは、環境、生態系‥と、いろんな要素が合わさって今の状況になっているのでね。“いかなごだけを増やそう”というのは、考え方的にナンセンスなんです。人間にとって都合のいいように、ある種の魚や増やしたりすると、どこかでひずみを生む。種苗放流も人為的に環境を変えるという意味では、開発とも言える。いかなごだけがダメージを受けてるんじゃなくて、今、問題なのは、捕れてる魚の種類が減ってることです。いかなごやシラス、その上の大型種、いろんな魚がまんべんなくおるのが正常な海なんですよね。そういうバランスのええ海になってもらわな、なにかひとつこけたらダダダと、こけてしまいます」。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

生態系を人間がコントロールしようとするのは傲慢な考えなのかもしれません。

自然な環境のサイクルを取り戻すにはどうすれば良いのか。

不自然にきれいになりすぎている部分はどうすれば良いのか。

人間も自然の一部であるはず。

そもそも、人間がこんなに多いのが、不自然な状態なのかもしれません。

「サスティナブルな社会を」と言いますが、何をどうすれば良いのかとても悩ましいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan