イカナゴ生活史モデルの開発とシミュレーション結果(兵庫県水産技術センターリーフレット「豊かな瀬戸内海の再生を目指して」より)

さらに昨日の続きです。

イカナゴ生活史モデルとは、栄養塩類や植物プランクトンなどイカナゴを取り巻く環境の変化に応じた増減等を予測できるモデルです。

以下、特記した場合以外、引用は兵庫県水産技術センターリーフレット「豊かな瀬戸内海の再生を目指して」から、図はそちらからのキャプチャー画像です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

大阪湾・播磨灘イカナゴ生活史モデルの開発

大阪湾・播磨灘イカナゴ生活史モデルとは、栄養塩類や動植物プランクトンを中心とした低次生態系における物質のやりとりを計算する数値モデルと、イカナゴの生活史を模擬した粒子の動きを同時に計算し、イカナゴを取り巻く環境の変化に応じたイカナゴの動態を予測できる数値モデルです。

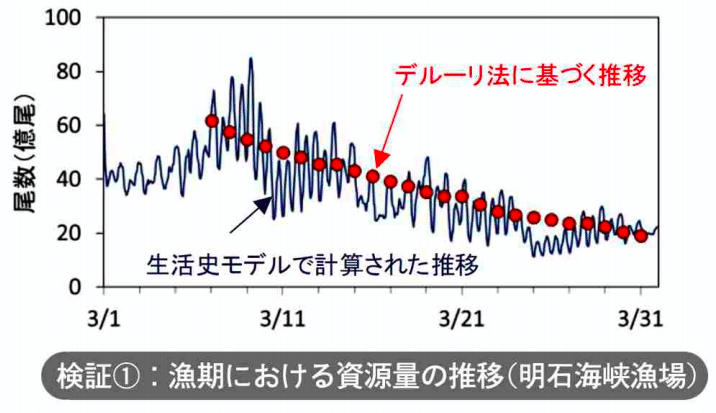

このモデルは、国際的に評価の高いモデルをベースにし、それをさらに発展させました。豊かな瀬戸内海再生調査事業で得られた多くの観測情報を基に、モデルの再現性を確認することで大阪湾・播磨灘イカナゴ生活史モデルは構築されました。以下に示す検証①〜④はその一例です。

●検証結果

シミュレーションの計算ケース

●計算ケース

栄養塩類や水温に関する過去の環境を再現し、2016年の環境下(以下、「現況」と言います)におけるイカナゴ資源と比較検討しました。

現況及び各ケースとも3年間の連続計算を行い、3カ年の平均値を基準に評価をしました。

現況環境下での平均漁獲量は約3,000トンでした。

●Case-1:1990年代半ばの栄養塩環境

イカナゴの漁獲量水準が高かった時代

●Case-2:2000年代前半の栄養塩環境

Case-1の2分の1程度の漁獲量を維持していた時代

●Case-3:現在より海水温が1℃低い環境

1990年代半ばの水温環境を想定、栄養塩環境は2016年(現況)

シミュレーション結果

大阪湾・播磨灘イカナゴ生活史モデルを用いて、1990年代半ば(Case-1)および2000年代前半(Case-2)の栄養塩環境を想定したシミュレーションを行いました。

その結果、現況より栄養塩濃度が高い条件下(Case-3、1990年代半ばの水温)では漁獲量の変化はほとんどありませんでした。

●全窒素(T-N)

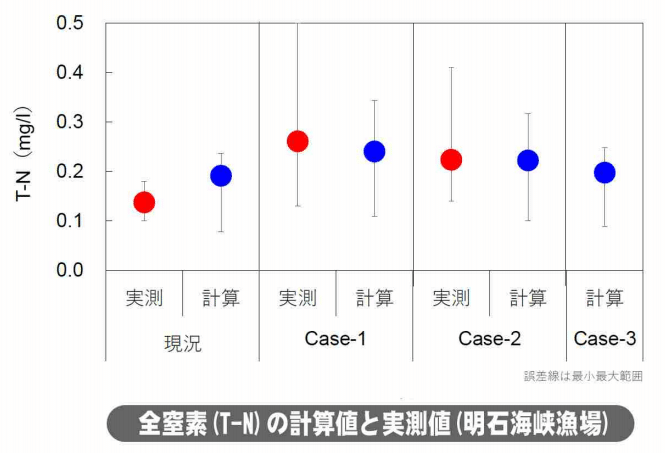

Case-1(1990年代半ば)およびCase-2(2000年代前半)の条件下での明石海峡周辺の全窒素(T-N)濃度の計算値は、それぞれ各年代の当時の実測値と概ね一致しました。

●DIN、クロロフィル、動物プランクトン

基礎生産の基盤となるDINは、Case-1(1990年代半ば)で現況の2.2倍、Case-2(2000年代前半)では1.6倍、クロロフィル濃度は、それぞれ1.3倍、1.2倍と計算されました。これらの値は、各Caseで想定した年代の観測値と概ね一致しました。

イカナゴの餌となる動物プランクトンは、Case-1、Case-2ともに現況の1.1倍と計算されました。

現況と栄養塩環境が同じであるCase-3(現況水温から-1℃)では、いずれの項目とも現況との差は僅かでした。

●イカナゴ

■Case-1:1990年代半ばの栄養塩環境

餌環境の改善に伴い再生産力が回復し、初期資源尾数は現況水準の1.9倍になると試算されました。また夏眠直後のイカナゴの肥満度は現況の4.0から4.9に上昇し(約1.2倍)、漁獲量水準は大きく増加する(2.1倍)と試算されました。

■Case-2:2000年代前半の栄養塩環境

餌環境の改善に伴い、夏眠直後のイカナゴ肥満度は現況の4.0から4.8に上昇しました(約1.2倍)。また、再生産資源が回復することで、漁獲量は現況の1.6倍になると試算されました。

■Case-3:1990年代半ばの水温環境(現況-1℃)

漁獲量は現況の0.9倍と試算され、現況からの変化は僅かでした。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

引用は以上です。

専門用語が難しく、モデルについての詳しい理論はよく理解できないのですが、漁獲の変化の際によく言われる「温暖化」「海水温の変化」はあまり影響がなく、栄養塩、動植物プランクトンの多い少ないに大きな影響を受けていることが理論上の計算値と実測値がほぼ近似していることから裏付けられたようです。

海の栄養を増やす活動、どんなことができるのでしょうか。

続きはまた明日のnoteで。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan