小倉城下町さんぽ 秋月街道㉕小嵐山

神理教(徳力神宮)を出て南へ向かいます。

すぐ右上に北九州都市モノレール「徳力嵐山駅」。

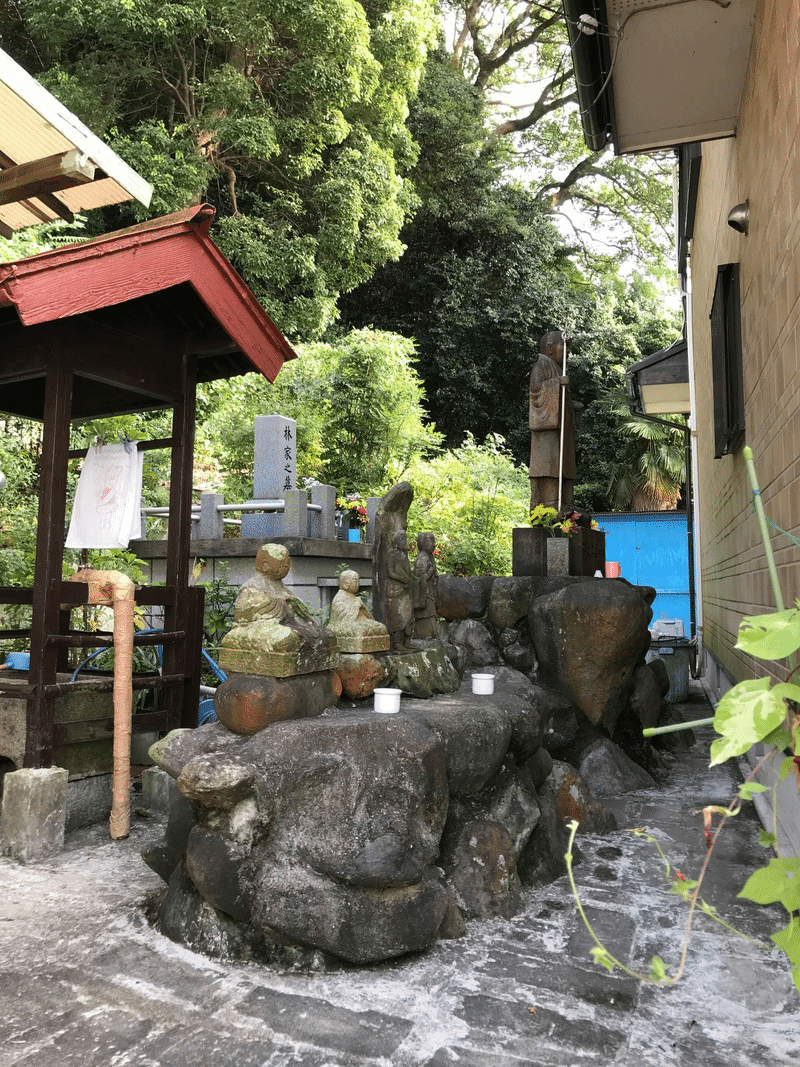

「桜橋北」交差点を直進。パチンコ店南の路地の奥に「日限(ひぎり)地蔵尊」が見えます。お堂の右は小嵐山への登り口です。

駅名は「徳力嵐山駅」ですが、本当は小嵐山。小京都、小江戸などと呼ぶように、京都の嵐山に似た風情があるということでつけられたということです。

ここを登ると「徳力山城(大鍋山城)」跡に行けます。応永年間(1394~1428年)、(小倉南区長野の)長野城主長野氏の支城だったといわれています。

宅地開発等で東側が住宅に変わって山が薄くなっていますが、標高90mから100mの尾根にかけて、土塁や曲輪の遺構が残っています。

「日限地蔵尊」は「日を限って祈願すると願いが叶えられる」といわれる地蔵菩薩で、1893(明治26)年に高知県室戸市より土を持ってきて建立されたと言われています。

紫川に架かる桜橋の20m位手前、左のツツジの植栽の中に、「小嵐山入口」の標石。その小道を進むと、右に和風の老人ホーム「ふれあい家族」。ここにはかつて「幸楽」という川魚料理の料亭があり、川や桜を眺め楽しんだところです。

右に紫川の流れ、左に小嵐山のガケが迫りクルマがやっと通れる道がしばらく続きます。

この道が(小倉北区)室町・常盤橋から香春口を経て秋月、久留米へ向かう旧秋月街道です。昔は伊能忠敬も大名行列も通りました。

緑地保全地区に指定され景観が保たれており、幅は1間半(2.7m)で昔のままです。右手の川には大きな伊崎堰、その下流に架かる橋が「桜橋」です。川幅は70mくらい、伊崎堰の上には満々たる水が湛えられて1965(昭和40)年ごろまで川の中に飛び込み台などもありプール代用の水泳場としてにぎわっていました。

桜橋は享保13年(1728)までは仮橋があったといわれていますが、洪水の度に橋が流されてしまうので橋は架けず、小嵐山側の崖を削り街道を整備、再び架けられたのは明治40年頃だと言われています。

小倉藩主細川忠興は、この桜橋付近が京都の嵐山の風景に似ていることから、京都・嵐山から桜の木を取り寄せ、この山一帯に移植したといわれています。

その後、この山は「小嵐山」と呼ばれ、忠興の父である細川幽斎がこの地で遊んで詠んだ歌が残されています。

「豊国の嵐の山の麓川 岩超す波は桜なりけり」

紫川は昔は桜川とも呼ばれていました。それで橋の名が「桜橋」なんですね。

小嵐山下の崖に水神様の祠、説明板と並んでいる白い大きな石碑は大正13年建立の「堰埭(えんたい)合併之塚」、旧上堰、旧下堰が合併したときの管理していた村同士の決め事を刻んでいます。

※堰埭(えんたい)とは、井堰のことです。

4月から5月上旬にかけ紫川の上を泳ぐこいのぼりは、平成16年より地域活性化で始まった行事で、約400匹が風に泳ぐ姿は壮観です。

川沿いの道を300mほど進み古川地区が近づくと道幅も広くなってきます。

#城下町 #北九州市 #小倉 #さんぽ #秋月街道 #徳力 #小嵐山 #水神 #こいのぼり #紫川 #徳力嵐山口 #水神 #日限地蔵尊 #細川忠興 #細川幽斎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?