英語の決まり文句、Here is a deal. という一言

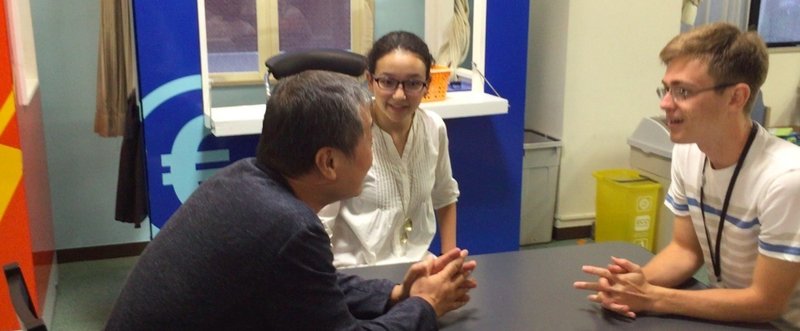

写真のような打ち合わせの場面、一体どのように意見のやり取りが行われているのでしょうか。

この一言は、相手とこうした話し合いをした末に、「ではここで提案しよう」と解決策を表明するときのきっかけとなる表現です。

つまり、compromiseをしようともちかけるときの表現です。

ところで、このcompromiseという言葉。辞書をひけば、「妥協」という意味で。で訳されています。

そして、「妥協」という言葉は「肯定的」な意味の言葉ですか、それとも否定的な意味の言葉ですかときけば、多くの人が否定的な言葉と捉えます。

日本では、「妥協」という言葉は、妥協の産物という言葉に象徴されるように、何か自分の意思や信念に反して利益のために相手に歩み寄るといったイメージがこの言葉の中に含まれます。また、政治家が政治的利害のために歩み寄るというイメージもあるはずです。

では、compromiseはどうでしょう。

アメリカ人はほとんど誰もが、これを積極的で肯定的な言葉と捉えます。

その理由は、お互いの違いを認めながら、そこからより高い解決方法を見つけることを意味していると思うからです。

英語圏、特にアメリカにはbrain stormという文化があります。これは、テーブルの上に意見を出し合って、遠慮なく戦わせることで、より建設的な結論を導き出そうという議論の方法を指します。

compromiseはそうした行為の末に導き出されたソシューションをも意味しています。このbrain stormというコミュニケーション文化のない日本では、欧米流のcompromiseの概念そのものが希薄なのかもしれません。

このように、言葉の辞書的な意味の背景に隠れる意識の違いを理解しないと、それが思わぬ誤解の原因となりかねません。

例えば、meetingを会議と訳しますが、会議の持ち方自体が欧米と日本とでは異なります。会議の席上でどんどんbrain stormをして議論を重ね、結論を導き出す行為と、根回しなどで事前にコンセンサスを構築して、ミーティングでそれを確認する行為とでは、同じmeetingといっても、その方法が大きく異なるからです。

Here is a dealという一言。

これは、まさにbrain stormといった行為を経て、複数の意見を吟味した上で提案を行うときの一言なのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?