身近な人の存在は、当たり前ではない

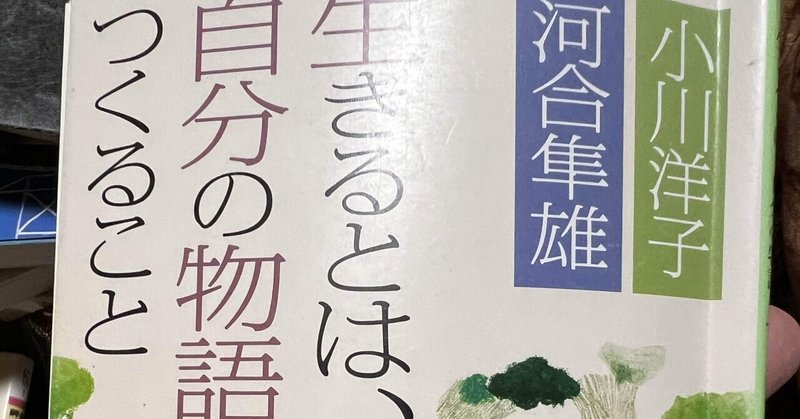

小説家の小川洋子さんと、臨床心理者である河合隼雄さんとの対談本、『生きるとは、自分の物語をつくること』という本を読んでいる。

その中に、印象的な一文があった。それは、以下のようなものだ。

「やさしさの根本は死ぬ自覚だ」

この一文は、魂についての話題で出てくる。小川さんの代表作に『博士の愛した数式』がある。この小説の主人公のひとりに、80分しか記憶がもたない、数学者の「博士」がいる。

この部分の対話は、以下のような文脈である。記憶は持続するものだというのは、常識である。しかし、そういう常識から逸脱している博士は、本当に魂をむき出しにして生きざるをえない。

魂と魂とで向き合うためには、おたがいがいつか死ぬ存在であるという認識を共有している必要があるという。限られた記憶というハンデは、博士とルート君という少年との、2人の密接な関係性を作り出した。

ぼくは最近、人はいつか死ぬものであるということを、そこまで実感できていないのかもしれない。

半年前、飼い猫の死という出来事があった。そのとき、生きることや死ぬことについて、深く考えさせられた。

しかし、月日が経つにつれて、やはり生や死を意識することが少なくなってきている。

ぼくは高校3年生のとき、両親のもとからあまり離れないところに進学しようと考えた。お金もかからない、地元の国立大学に進学するのが、親孝行だと思った。

当時の担任の先生には、ひとつ上のランクの大学を目指したら?と言われた。それは隣の県にある大学だったのだが、ぼくは、親がいつ死ぬかわからないと考えていたので、地元を選んだ。なぜかわからないが、親に残された時間は短いと思いこんでいたのだ。

(両親は別に病気持ちというわけでもなく、今でも健在である。)

担任の先生は、ぼくの両親がいつ死ぬかわからないという考えに対して、「隣の県くらいだったら新幹線も通ってるんだし、すぐ帰れるでしょう」とおっしゃった。今思えばその通りだ。しかし当時の僕は、親元から離れることが非常に不安だったのだ。

ただ、それだけ親のことを思いやっていたとも言えるのではないか。その選択をしたのは8年ほど前のことだが、当時の僕の健気さには、我ながら考えさせられる。(甘ったれているとか、親に依存しすぎとか、そういう風にも言えるが。)

いずれにしろ、身近な人が今ここにいるのは、当たり前のことではない。それを心の底から自覚することは、とてもむずかしい。しかし、それを自覚することで、はじめて他者と魂で付き合うということができるのかもしれない。

サポートいただけたらとても嬉しいです!どうぞよろしくお願いします🙇♂️