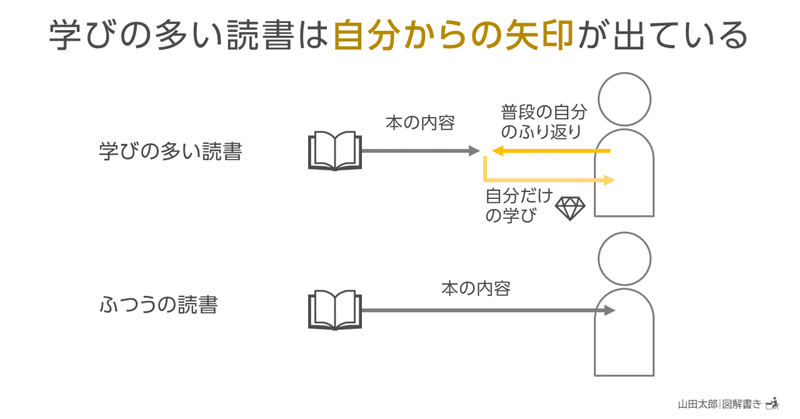

【図解1793】学びの多い読書は「自分からの矢印」が出ている

【特殊型】ふつうの読書は、本の内容を一方通行に受け取る。

これに対して学びの多い読書は、自分の中からも「普段の自分のふり返り」という矢印が出て、これが本の内容と合わさることでより実りの多い「自分だけの学び」を得られる。

本を読むときはできる限り受け身ではなく、「自分からの矢印」も出しながら読もう。

先日読書中に感じたことを図解にしたものです。

今『菜根譚』という生き方をテーマにした古典を再読しているのですが、読んでいる時に「普段の自分の言動のふり返り」をしてみたところ、より内容の理解が深まり、自分の課題が明確になったように感じました。

当たり前の話ですが、本というのは理想としての「あるべき姿(ゴール)」は示してくれても、「今の自分の状態(現在地)」は教えてくれません。

そして、今の自分の状態は普段の自分のふり返りをすることで知ることができます。

……とここまでは当たり前の話なのですが、問題は「それでもどうしてできていないのか」なんですよね。

自分をふり返ってもう少し深掘りしてみると、結局「本の内容をただ受け取って読み進める方がラクだから」という理由のように思いました(あくまでも私の場合ですが)。

本の内容を受け取るときは意識が外の世界に向いており、それに対して自分をふり返るのは自分の内に目を向けることになります。

外(本)と内(自分)の世界を行き来しながらスイッチを切り替える必要があり、エネルギーの消費も多くなります。

また、自分のふり返りをしていると、どうしても要所要所で本を読む手が止まり、読むスピードも遅くなります。

ささいなことのように思えますが、たとえば「毎月5冊本を読む」のように読書の目標を冊数やページ数などの「量」で管理していると、どんどん読み進めるのを優先してしまいがちです(私も身に覚えがあります)。

ここまで考えてきたことを踏まえて、今後の生き方の読書に関しては以下の内容を心がけてみようと思います。

自分をふり返り、内容と比較しながらじっくり読む

読書の質を優先し、一度に読むページ数を少なく(20ページ以下)する

時間の余裕がある時に読む

生き方の本は数値目標(月◯冊など)を決めない

生き方の本は「切り口は違うけど突き詰めるとメッセージは同じ」という本が多いため、特にこの読み方と相性がいいと言えます(技術は進歩しても人間自体は大きく変わらないので、「本当に大事なこと」はだいたい語り尽くされているんですよね)

「本を読むときは自分をふり返り、自分からも矢印を出す」、ぜひみなさんも心がけてみてくださいね。

●関連リンク

図解の「型」の説明→図解パターンの説明と使用例

お気持ちだけで充分です😊 もし良ければ、感想をコメントやシェアの形で表現していただけるとうれしいです😉