英語授業 良い発問とは?【深い読みを促す】

公立中学校で英語を教えています😌

良い発問って何でしょう。どんな発問を投げかければ、生徒に深い読みを促すことができるでしょうか。具体例とともに実践を紹介します。

発問の種類

すでにご存知だと思いますが、発問には3つの種類があります。

①事実発問

文章中に書かれた情報を読み取らせる発問

②推論発問

文章中には直接書かれていないが、文章や読者の持つ背景知識から推測させる発問

③評価発問

文章内容・話題に対する読者の考えや態度を表明させる発問

教科書に載ってある発問はほとんどが①事実発問で、単元の最後あたりになけなしの③評価発問(単元を貫く話題に関する発問)があるというのが常のようです。

しかしながら、実際に読者に深い読みを促すのは②推論発問であることが多く、多くの先行研究がその効果を実証しています。教師は意図的に推論発問を読解指導に取り入れたいものです。

発問の具体例

それでは、発問の具体例を見ていきます。ぜひ、それぞれの文章を読んで自分だったら何をどう問うか考えてから続きをお読みください。

具体例1

◆教科書の問い

◆推論発問の例

教材研究の末に僕が作った推論発問は以下のとおりです。皆さんも答えを考えてみてください。

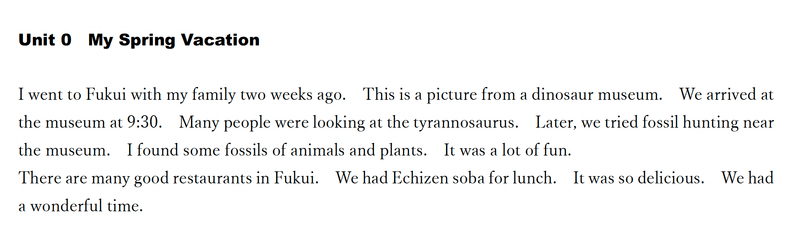

①海斗は今、どこで何をしていますか?そこには誰がいますか?海斗の今の状況を説明しなさい。

②海斗はどの教科が好きそうですか?

③a pictureとありますが、何が写っていると思われますか?

④海斗の家族の移動手段は何だと思いますか?

直接答えは書かれていませんが、推測できますよね。何度か文章を読み直した人もいると思います。

どうですか?事実発問と比べたときに、知的好奇心がより刺激されると思いませんか?

具体例2

◆教科書の問い

◆推論発問の例

①朝美のカメラに映ったものを全てあげなさい。

②(①の後に)その順番は?

③(②の後に)この中で朝美がズームしたと思われるものは?

④(③の後に)朝美のカメラワークはどう?

発問作成(教材研究時)の留意点

教材研究の質が良い発問を生み出し、最終的に授業の質を規定します。英語科の教材研究には3つの段階があると考えます。

① 教材と出逢う

② ことばにこだわる

③ 授業を創る

教材研究については別記事にまとめています。特に第1段階「出逢う」に関しては、本記事と合わせてぜひご一読ください。教材研究・発問について僕の伝えたいことがより伝わるはずです。

具体的な情景を思い浮かべる

深い読みを促すために推論発問を取り入れるべきだというのが本記事の主張です。そして、その推論発問を生み出すためには教材研究の各段階の中でも、第1段階「出逢う」が非常に重要です。純粋な読者として教材を味わうんです。

教材との出逢いで注意すべきことは次の4点です。

□ 具体的な情景を思い浮かべながら読む。

□ 読みながら感じた「!」や「?」を大切にする。

□ 書かれていないことにも想像をふくらませる。

□ 登場人物になりきる(五感、視点、移動、感情、など)。

本文を読んで、具体的な情景・状況(誰が、いつ、何を、誰と、どう、など)を思い浮かべることが最重要です。その上で、「!」や「?」が生まれたり、書かれていない(行間を読む)ことも想像でき、登場人物になりきることができます。

英語教師は英語が得意な人がほとんどです。文字情報だけ(書かれていない行間をも)を読んで、「これ以上無理だ。」と根を上げるまで、教材のコミュニケーションの場面状況を想像(妄想)し、頭の中で細部まで映像化します。その映像と同じ光景をいかにして子どもたちに(知的におもしろく)見せられるか、そのための発問です。

具体例1・2ともに、具体的な情景・場面が思い浮かべる発問になっています。

例1では、クラスメイトにスピーチをしている時と福井旅行中、それぞれの情景・場面を考える発問を出しています。例2では、カメラを回し始めてから撮り終わるまでの朝美の動きをカメラワークという言葉で考えさせています。

導入時にイラストを見せるなどしてオーラルイントロダクション・インタラクションをして、生徒の背景知識の活性化などを図る風潮が高まりつつありますが、文字情報だけで具体的なコミュニケーションを想像・妄想する力も必要です。

おわりに

ちまたでは、速読(スキャニング、スキミング、など)をはじめ、さまざまな読解テクニックがあふれています。多くは、事実発問ばかりを相手にする小手先の技にすぎません。テクニックばかりを指導していては、想像力の乏しい生徒が大量生産される恐れがあります。ワザを用いて部分がわかったとしても、文章内容がイメージできず、結局何が言いたいのかわからなければ読めたとは到底言えません。

事実発問を非難しているわけではありません。僕も必ず事実発問は問います。しかし、その後に1問、多くとも3問は推論発問などを入れるようにしています。推論発問を有効活用して生徒に深い読みを促し、「ソノバシノギの読解技術」などとは違う、「ホンモノの読解力」を生徒には身につけさせたい。そのための教材研究、そのための発問です。教師修行は果てしがなく、ですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?