英語科 教材研究の作法

公立中学校で英語を教えています😌

皆さんは「教材研究」と聞いてどんなイメージを持ちますか?というより、教材研究するって、具体的に何をしていますか?今回は教材研究の作法・手順について実際の僕の教材研究とともに紹介します。

教材研究の作法【理論】

英語科の教材研究は以下のような3つの段階があると考えています。今回は1段階目をメインで説明します。

1. 出逢う

2. こだわる

3. 創る

1.出逢う

まずは「教材と出逢う」段階です。一人の純粋な読者として、教科書本文と向き合います。この際の注意点は以下の4つです。

□ 具体的な情景を思い浮かべながら読む。

□ 読みながら感じた「!」や「?」を大切にする。

□ 書かれていないことにも想像をふくらませる。

□ 登場人物になりきる(五感、視点、移動、感情、など)。

こうして教材を一人の読者として味わったあと、教科書やデジタル教科書のイラストを見て解釈を再構築したり、音読→モデル音声を聞く→暗唱と教材をインテイクしたりします。

*ちなみに、僕はこの段階ではまだ教科書を開きません。文字情報だけで想像を膨らませるのにイラストやごちゃごちゃしたそのほかの情報が邪魔だからです。教員一人ひとり、もしくは各学年単位で教科書の指導書セットが配られますよね。その中に、教科書本文全ての英語と日本語データが入ったCD-ROMがあるので、それを印刷して文字情報だけで本文に触れています。変なこだわりですね笑。

*教材研究をするときに、この「出逢う」段階をすっ飛ばしている教師が多い気がします。多忙な職業です。なかなか時間を割けないのもわかります。ただ、授業の出来はこの段階の充実度合いに規定されます。ここでたくさんの「?」や「!」を出しておくと、アイデアの連鎖が起き、授業作りが楽しくなりますよ😌

2.こだわる

次に「こだわる」段階です。何にこだわるのか。英語という言語の教育者ですから、もちろん「ことば」にこだわるのです。 手順は次の通り。

①英文を書き写す。

②どうしてその言語材料(語句や表現)文法(時制を含む)が選ばれたのか考え抜く。

*①は、まあすっ飛ばしても問題ありません。書く理由は、実際に書いていく中で、「ん?ここはなんで冠詞がないんやろ?」などと、細部に気づけるからです。あとはまあ、英文をさらさら書いていくのがなんか好きなんで笑

*②では、他の語句や表現ではなくそれが選ばれたのはなぜか、自分自身に問います。必ず理由があるはずです。ああかなこうかなと思案して、ときに文法書やウェブサイト、ALTのヘルプをもらいながら解決していきます。「あ!教科書の前のユニットからの繋がりか!うまく考えているなあ」と教科書会社のこだわりに感心することもあります。

3.創る

ここまできたらようやく授業設計の重要部分です。以下の流れで授業を「創り」ます。

①指導可能事項を出し尽くす。

単語、語法、文法、題材、読解、発問、活動、など。

「出逢う」段階で出てきた!や?を大切にします。

②指導事項を厳選。

生徒の実態をもとに、指導すべき事項を厳選。

③計画する。

年間指導計画、学期計画、単元計画、1時間授業指導案。

教材研究の作法【実践】

準備物

それでは、どのように教材研究しているのかを説明していきます。まずはノートを用意して、多少面倒ですがそこに教科書の英文を貼っていきます。その後、気づきなどを書きまくっていく感じです。

教材研究(出逢う)の実践例

次の文章はNew Horizon(2年生)の最初のページの本文です。僕の教材研究(出逢う)をライブ風に紹介します。

下にスクロールする前に!ぜひ、皆さんも一度立ち止まって文章を読んで、自分なりに教材研究してみください。

それではいきます。英文とそれを読んだ後の『僕の心の声』(1〜2秒くらいで流れる)です。

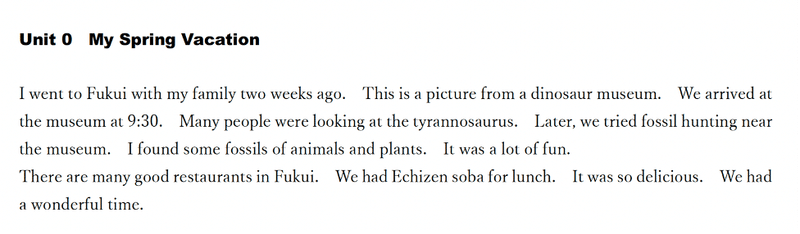

My Spring Vacation

『春休みの思い出についての日記か?それとも…。まあ読んでみよか。』

I went to Fukui with my family two weeks ago.

『え?なんで福井なん?失礼な話やけど、春休みに福井に行く中学生ってよっけおるんかな。なんか家族の用事があったとか?』

This is a picture from a dinosaur museum.

『ああ、写真見せながらしゃべっとるからクラスメイトにスピーチでもしてるんやな。ほんで、恐竜博物館ね。ほなけん、福井かあ。あそこ有名やもんな。納得。』

We arrived at the museum at 9:30.

『9時半についたんや。。。。。。。って、その情報要る?笑』

Many people were looking at the tyrannosaurus.

『ティラノサウルスね。どんくらいのサイズなんやろ。そういや、あんまティラノサウルスのこと知らんのよな。気になる。。。後で調べとこう(Checkとメモ)』

Later, we tried fossil hunting near the museum.

『化石掘か。したことも見たこともないし、よう知らんな。どのくらいの時間でするんやろ。難しんかな?』

I found some fossils of animals and plants.

『おお!すごい笑 ちゃんと採ってるやん!才能ありか、簡単すぎるんかどっちやろ。また化石掘りも調べよ〜(Check)。』

と、続いていきます。もうお気づきでしょうが、基本は「ツッコミ」です。ドラマや映画、漫画に「なんでやねん、そんなんあるわけないやん」とつっこみたくなる僕の性分がここにも出ています。

妄想大爆発💥

ちなみに、上に出てきた「?」の中にこんなのが。

【9時半に着いたって情報要る?】

一見、考える必要もない疑問ですが、この疑問から僕の妄想は大爆発💥海斗はどうしてこの情報をスピーチに入れたのでしょう?皆さんはどうお考えですか?

僕の思考の流れはこんな感じでした。

1. なんで9時半って情報わざわざつけたんやろ?

2. そもそも旅行って何時くらいに家を出るんかな?

3. まあ、家族旅行やし、出発時間は朝の6時くらいが妥当か。

4. ほな、3時間ちょいで福井県に着くくらいの場所に住んでいるってこと?

5. いや、待てよ。もしかして海斗は福井県出身か!?

6. あ、went to って言っているから県外から福井に行ったんか。

7. ってことは、海斗、もっと言うたらNew Horizonの登場人物は福井から車で3時間くらいの範囲に住んでいる!

8. いや待て、はやまるな。夜行バスかもしれん。新幹線もありえる。う〜ん、交通手段は何やったんやろ。。。どっか手掛かりないかなあ(読み直し)。

9. あ!There are many good restaurants in Fukui.ってあるぞ!いろいろよさそうな店がある中で一つの店を見つけて、そこでそばを食べたってことやったら、ある程度福井県内で移動していることになる!ってことは、新幹線とか夜行バスではないな。歩いてそんなたくさんの店を回れんもん。わざわざタクシーってのも違うやろ。ってことは、移動手段はやっぱり車や!

10. と言いつつも、海斗が東京住みとかで、深夜遅くに車で出掛けているとか、当然ありえるよな〜。

11. 東京から福井って車で…(グーグル検索)6時間かあ。9時半に着くなら3時には出て休みなく運転だな。そんな過酷なスケジュールで行くはずないか(笑)

12. あ。。。。。

13. もしかして。。。。。。

14. だから9時半って言ったのか?「9時半って、海斗お前何時に家出たんや!笑すげえな!」ってクラスメイトのリアクションが欲しかったんかもしれん!わざわざ9時半って情報をつけるとしたら、その線もありえるかも!

いかがですか?妄想が次から次へと広がっていますね笑。根拠もないのにどんどん、よくもまあ考えたもんです。

ああでもない、こうでもないと。

ここまで読んで、「くだらない」と思われる方もいるでしょう。でも、僕は一見くだらないようなこんなのが大好きなんです。ああでもないこうでもないとか言いながら子どたちと一緒に英語を読みながら妄想を膨らませていくのが大好きなんです。楽しそうじゃないですか?実際楽しいですよ👍

例えば、こういう問題に取り組ませる授業がよく見受けられます。

読解力をつけるため、入試対策のため、こういう問題を解く技術は不可欠ですが、毎時間これだと授業の雰囲気、重くなりませんか?

雰囲気が重いというのは感覚的な指摘に過ぎませんね。しかし、読解指導・発問という観点からも問題がありそうです。

というのも、事実発問(FactualQuestions)ばかりでは深い読みは生まれませんよね。教科書本文からなんとか推測して答えられる推論発問(Inferential Questions)が、生徒の深い読みを促します。

事実、「海斗ってなんでわざわざ9時半って言ったんかな?」「海斗の旅行の交通手段は何ですか?」と問うと、子どもたちは本文に何度も目を通して必死に考え、議論しました。自分で言うのもなんですが、頭に汗をかく知的な授業です。

おわりに

今回は教材研究について書きました。教師としてではなく、一読者として楽しみながら教材と出逢い、向き合っている様子が少しでも伝われば幸いです。

発問(特に読解授業)についてはこちらの記事にまとめています。教材研究の結果生まれた、生徒の思考・読みを深める発問を例とともに示します。そちらを読むと本記事で僕が伝えたいことがさらに伝わるかと!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?