授業の当たり前を疑う②めあて

公立中学校で英語を教えています😌

授業で当たり前のようにしてきたこと。それって本当に必要ですか?それって本当にそうすべきですか?一度立ち止まって考えてみませんか?授業の当たり前を疑うシリーズ第2回目です。

授業の「めあて」って…

初任者研修から始まり、現在まで校内外の研修でしきりに重要視されているのがこの「めあて」です。

ありがたいことに、僕はこれまで多くの方々に授業を参観していただいてき、助言をいただいてきました。客観的な助言や意見から多くの気づき・学びを得て、教師修行を積み重ねてきました。しかし中には、どうも納得いかないものもありました。それはこのような言葉です。

『本時の「めあて」が板書されていませんでしたよね。どうして子どもたちに示さないのですか?』

『次から授業の初めに「めあて」を板書するように』

『非常にいい授業でしたが、めあてを最初に提示しなかったのが残念でしたね。惜しかったです。』

えっ。

ええっ。

「めあて」って絶対に書かなあかんのか……!?

そもそも「めあて」とは何か。

学校でよく使われている「めあて」とは、簡単に言い換えるならば「目標」です。授業1時間を通して、児童生徒に身につけてほしい力などを児童生徒にわかりやすい言葉で提示(黒板に板書)したものが「めあて」です。

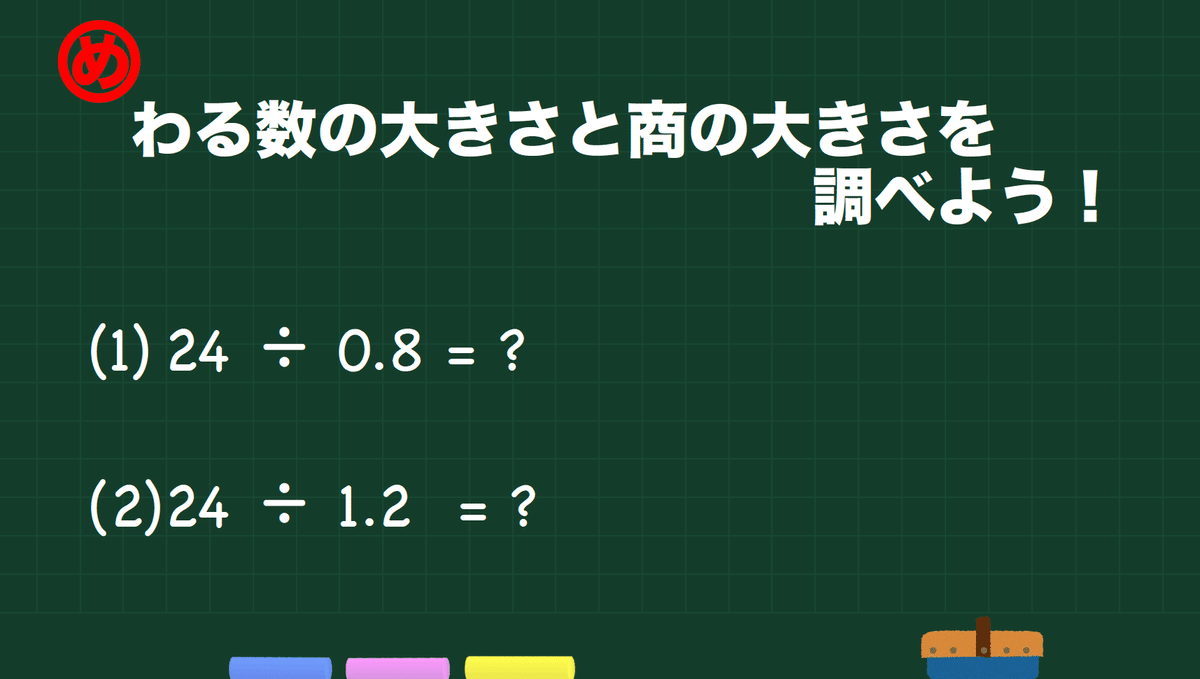

「めあて」の例

「税金の種類と使い方についてまとめよう」

「分数の割り算の解き方を身につけよう」

「漢字を10個覚えよう」

「江戸幕府の政治について考えよう」

小学校のほとんどの授業で見られる「めあて」。中学校でも教科を問わず、よく使われています。これって本当に必要なのでしょうか?

「めあて」は不要です。

結論。「めあて」は不要です。

「めあて」がなくても授業はできます。もちろん、必要だという人もいると思うので、「めあて」不要の立場として理由を説明します。

理由①学習意欲を損なう

「今日の課題は○○です。ノートに課題を書きましょう。」

「今日はこれ(めあて)を考えてもらいます。大きな声で読みましょう。」

授業の導入で先生からこう言われたら、僕なら一気にやる気が失せます。学習の見通しを立てるための発言が、児童生徒の学習意欲を根こそぎ奪う恐れが大いにあるのです。アクティブラーニングに逆行。わくわく感、知的好奇心は失われ、子どもたちは受け身になります。

理由②時間がもったいない

板書するなどして提示した「めあて」を子どもたちのノートやプリントに書かせる人がいます。書く作業というのは子どもたちにとって決して簡単なことではありません。また、「めあて」なるものは一字でも間違ってはいけないので、子どもたちはノートと黒板を何度も往復しながら写すわけです。

なんてことを!時間がもったいない!!授業のテンポが悪くなる!!!

と、僕は思います。

普段僕は英語を教えています。

「めあて」を書くくらいならその時間でさえ言語活動に充てたいのです。

「めあて」を書くくらいならテンポよく活動を繋げて生徒をノらせたいのです。

理由③「めあて」は違っていい。(1番の理由)

そもそも、全員同じ「めあて」である必要はあるのでしょうか。僕はないと思います。そしてこれが、僕が「めあて」を強制されることに対して一番強く抵抗を示す理由です。

授業と自学によって確かな学力をつける。

これは生徒全員共通の目標です。

その達成のために1時間の授業で達成すべき課題。

これは一人ひとり違うはずです。

(例)関係代名詞という英文法の授業にて

英語が得意なAさんは、関係代名詞を自由自在に使って英語をペラペラ話すことを目標に努力します。

英語が苦手なBさんは、最低限活用できることを目標に例文を暗記し、問題集の基礎問題を解けるように努力します。

あなたはBさんに対して、Aさんと同じレベルに到達することを求めますか?僕はしません。

英語と向き合い、確かな学力をつける。これは全員望んでいます。ただし、どこまでを目標にするのかは一人ひとりが決めるべきです。授業の「めあて(目標)」は一人ひとりの生徒が決めるべきなのです。教師の仕事は、生徒一人ひとりの目標とその達成に向けた取り組みに対して、支援・激励・評価・助言していくことだと僕は思うのです。

それでも「めあて」を使うなら。

「めあて」を使って実践を積み、教育的効果を生み出している先生もいることでしょう。「めあて」そのものを否定したいわけではありません。「めあて」は授業をよりよくする可能性を秘めたものの一つにすぎません。

「みんなしているから」とか「指導教諭(管理職)から使いなさいと言われたから」とか、「学生時代の授業に「めあて」があったから」とか、なんとなく実践しているならば(子どもたちにとって)悪です。

それでもわざわざ「めあて」を書くなら相応のメリットがなければなりません。

例えば以下の通りです。

子どもたちの学習意欲が一層高まる。

学習効果が一層高まる。

教員になって年月が経ちましたが、「めあて」を使おうと思ったことは一度もありません。「めあて」について熱い思いがある方がいらっしゃいましたら、コメントお待ちしております。教師修行を続けていく中でもし、この考えが変わるならば、その時はまたnoteに書こうと思います。それでは、また👋

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?