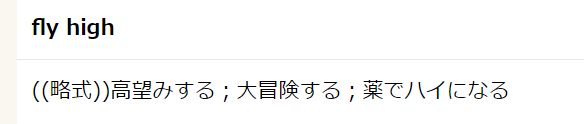

フライハイ

「油死です」

医師は静かにそう告げた。当時まだ5歳だった黒 芽科(めじな)は、死というものがどういうものか分かっていなかったが、全身から油をどろどろに垂れ流して動かなくなった父を見ると、涙が止まらなかった。

油病。それは20年ほど前に初めて確認された病気だった。文字のごとく、顔面を初めとした体の至る所から油を噴き出し、やがて死に至る。

油病の症状は軽度なものから死に至る重度なものまで人それぞれだが、今や油病患者はおよそ2億人。昨年だけで3000万人の死者が出た。

一方で皮肉なことに、世界は石油が底をつきかけ、果物や植物などからも油を生成することもできなくなった。油は大変希少なものとなり、人々は自分の身体から使い物にならない油を垂れ流しながら油を渇望していた。ポテチも唐揚げも、かつて人々が愛した油を含む菓子や食べ物はもうこの世にはない。

元々油病は食事における油物の摂りすぎが原因とされていたが、食卓に油ものが並ぶことがなくなった現在でも油病患者が増え続けていることから、現在では地球温暖化による急速な世界の平均気温の上昇や生活習慣の乱れなどが主な油病の原因だとされている。

そこで数年前よりFHO(Fish Health Organization)のトップ、マッカレル局長が油病の疑いがある人々の居住地を気温の低い場所に移転する計画を立てて実行しており、油病拡大の防止に一躍買っている。もしこの移転計画がなければ油病患者は10億人に到達しているだろうと試算する研究者もいる。

芽科の父、黒 芽晴(めばる)も油病を研究していた医者だった。しかし、芽晴も油病に抗うことはできず命を落とした。

芽晴が亡くなって10年が経ち、芽科は中学3年になった。芽晴の研究功績が認められ、FHOから巨額の支援金と油病に良いとされる比較的乾燥した地域に家を与えられていたので生活に不便はなかった。芽科は父の後を継いで油病の研究の道を進もうと志していたが、芽晴は死の直前に「芽科には油病の研究はさせるな」と妻に再三伝えており、母がそれを芽科に繰り返し話していた。そこで芽科は油病の研究者になる夢を諦め、需要の多いIT技術者となるため情報系を専攻することに決めた。

父・芽晴は優秀な研究者だった。その血を引いた芽科の頭脳も相当なもので、国内屈指の難関高校に合格を果たした。大きな挫折を経験することもなく、芽科の人生は順調に進んでいるように思えた。

芽科の親しくしていた近所の波多おばさんが油病に罹るまでは――

油病の話をすると、温厚な母はその時だけ決まって露骨に不快感を示して芽科を叱責した。そのため、芽科は油病に関連する話はタブーだと考え、何年も触れてこなかった。だが、波多おばさんが油病に罹ったことで、芽科は油病について調べようと初めて父の研究資料に手をつけた。

しかし、USBの中に入っていた僅かばかりの父の研究資料には、芽科でも少し考えれば分かるような簡単な内容しか書かれていなかった。

芽科は自分の優秀さは父の血筋のお陰だと思っていた。それゆえ、父のあまりにもお粗末な研究資料にすぐに疑問を抱いた。そこで試しにUSBファイルに削除されたものがないか復元を試みた。日本屈指の情報系大学に首席で入学した芽科にとって、その程度の作業は造作もなかった。

案の定、USBには削除されていたファイルがあった。

そのファイルに目を通すと、芽科は徐々に父の死の真相の一部を理解し、身体を震わせた。

おかしかったのだ。

油病について研究していた父はどうすれば油病にならないかについても人一倍詳しいはずだった。その父が、易々と油病に罹り死ぬはずがない。

また、油病の原因は多々あるものの、発症の7割は遺伝の影響が大きいと言われていた。しかし、自分は油病になる気配を全く感じていなかった。油病で死んだ父を持つにも関わらず。

それも全て、父が誰かに計画的に油病で死ぬように仕向けられたのだとしたら辻褄が合う。

父は、誰かに殺された。

芽科はそう確信を持った。

その日から、芽科の復讐の日々が幕を開けた。

『油病発祥の気象的要因は大きく2つある。高温と乾燥だ。これまでは高温にのみフォーカスされていたが、乾燥とも強い相関があることが分かった。極度の乾燥状態に晒されると油が過剰分泌され、油病が発症する』

削除されていた芽晴のファイルに書かれていたこの一文は世界の現在の潮流とは全く異なった衝撃的な内容だった。

現状、芽晴と同じ主張を唱えている者はこの世におらず、むしろFHOマッカレル局長の指示の下、油病予備軍の患者は気温が低く乾燥した地域へと移住を推し進められていた。

父が10年以上前に発見した相関関係に、未だに誰も気付かないのはなぜか、芽科が訝しむのは当然だった。

そこで芽科は油病予備患者が移住している地域に旅行という名目で向かうことにした。

空港に着き、街に繰り出したが、その街は一見なんの変哲もない観光地のように思えた。しかし、ドローンを飛ばし、観光地や生活圏から離れた所まで探索すると、山奥に巨大な施設を発見した。芽科は初めそれを刑務所だと思ったが、それにしてはその施設はあまりにも巨大すぎた。

不審に思い、その建物にドローンを近づけると、直後ドローンからの映像が途切れた。それは明らかに誰かの手によってドローンが破壊されたということを意味していた。

ここに何かが隠されている。芽科はそう確信した。

ドローンこそ落とされたものの、ドローンはすでに位置情報などのデータを拾っており、それだけあれば十分だった。芽科は適当に宿を見つけて部屋に入るとPCを開いた。ドローンから取得したネットワーク情報などを基に施設の監視システムにハッキングを試み、数時間後にそれを達成した。

侵入した監視システムの施設の監視カメラの映像を見て、芽科は愕然とした。

施設の中にはだだっ広い吹き抜けの空間があり、整然とベッドが並べられていた。それが医療機関ではないのは明らかだった。

ベッドには身体から油を垂れ流す患者たちが横たわっていた。冷たそうな鉄製のベッドはメッシュ状になっており、ベッドの下には先にチューブが取り付けられた大きな漏斗が取り付けられていて、身体から流れ出る油はベッドから漏斗を伝ってチューブに流れて行っていた。

芽科はその惨憺たる光景に口をふさいだ。

施設の空調データを見ると意図的に極度の乾燥状態が作り上げられていた。

この地域は油病予備患者の油病を加速させたのち、その油を搾り取るため場所だった。

驚愕の事実を知った芽科の心は怒りに震えた。もはや父の復讐という個人的な望みという小さな話ではない。世界のために悪を倒さなければならないと芽科は決意した。

芽科は搾り取られた油の行く先を知るため、施設周辺に小型の自作ロボを待機させ、施設から油を積んだトラックが出てくると、ロボをトラックの車体の下に張り付けて、GPS情報を追った。

トラックがたどり着いたのはまたも郊外の施設だった。芽科はそこが何の施設なのか目星がついていた。

油を精製し、不純物を取り除くための施設だ。

『人間の油は精製しても使い物にならない』という世間で言われている通説は真っ赤な嘘だった。

これほどまでに巨大な施設と嘘が隠蔽されているということは、この件に一声で世界を動かせるほどの影響力のある人物が関わっているのは明白だった。

FHO局長、マッカレル――

奴が都合の悪い研究成果を出した父を手にかけ、金と土地で母の口封じをし、乾燥地域に住まわせることで私と母を緩慢な油死へと導こうとしていたのだと。芽科は確信した。

だが、世界の優秀な研究者を殺し、多数の死者を出してまで油を必要とする理由が芽科には分からなかった。

かつて油が必要だったもの全てが何もこの世から消滅したわけではない。例えば車や飛行機のガソリンは全てEVに代替されていた。

彼は一体何を隠しているのだろうか…

トラックに載せられた油は船を経由して海を渡りFHOの最高司令本部がある地域へと運ばれていた。

だが、途中でGPSの情報は切断された。FHOの本部がある地域は強力なジャミングが広範囲に掛かっており、いかなる情報も取得ができなかった。

そこで大胆にもFHO内のシステムへのハッキングやマッカレルの自宅の特定を試みた。だが、システムの壁を破ってもその奥にさらに何重にも壁が貼られており、芽科はついに突破することができなかった。

天才、黒芽科が人生で初めて直面した困難だった。

2週間後。芽科は諦めることなくほとんど不眠不休であらゆる方法を試したが結果は変わらなかった。こうしている間にも数々の油病患者が作り上げられ殺されている。そういう苛立ちと焦燥が芽科を苛んだ。

それからさらに1か月が経った。芽科はシステムを突破することを諦め、他の方法を模索していた。いっそのことFHOの職員募集に応募し、内側に潜り込む方法も考えたが、芽晴の娘という身分ですんなり採用されるとは思わなかった。

ほどなくして、波多おばさんが死んだという訃報が芽科の元に届いた。芽科は自分の無力さを呪った。私は誰も救えないのかと絶望した。

その時、芽科は額からじわりと何かが垂れてくるのを感じた。手で軽く額に触れると油だった。

油病の発症。

驚きはなかった。このタイミングで油病を発症するということは削除された父の論文に載せられていた『もう一つの研究結果』も正しかったということで、嬉しくもなり、またこの事実は芽科にとって一つの強力な武器になった。

しかし、やはり状況としては最悪だった。このまま症状が悪化すれば、芽科を待つのは死。芽科に残された時間は多くはなかった。

どうすればマッカレルに警戒されずに接触できるか、芽科はその方法が思いつかずにうなだれていると、テレビからマッカレルが世界平和や正義について語っている声が流れてきて、芽科は思わずリモコンをテレビに投げつけた。

ただ、テレビの中でその次に続いた言葉は、芽科に思いがけなくマッカレルと接触する唯一の方法を示した。

『2か月後にマッカレルは全世界の油病予備患者の避難地域を視察する』

とテレビの中のニュースキャスターは淡々と告げていた。

芽科の油病の症状は悪化していた。

それは芽科にとって成功だった。油病の症状の加速により、芽科は油病予備患者として避難地域に移住する許可を得た。

さらに移住先の地域でも油病を急速に悪化させることで、狙い通りマッカレルがやって来る2か月以内に山奥の施設に収容された。

芽科はマッカレルの視察の真の目的は施設の稼働状況の確認だと踏んでいた。この施設に護衛は最低限の人数しか連れてこられない。また、自分が油病患者になることで、マッカレルの警戒心は最も緩くなる。そう考えると、リスクは伴うものの、油病患者として施設内でマッカレルと会うことは芽科にとって最も最善の選択に思えた。

しかし、そこでの日々は想像以上の地獄だった。一日中ベッドに磔にされ、一日に与えられる食事はチューブを通して与えられる味のない流動食1食のみ。夜は他の人間のうめき声が聞こえてきてロクに睡眠もとれない。

少なくともそこは人間が生きていける環境でなかった。芽科はマッカレルが視察に来るまでに自分の命が尽きないか不安になったが、なんとか命が尽きる前に、マッカレルは芽科の目論見通り施設に視察にやって来た。

事前に施設付近に設置した極小のセンサーが、トラック以外の車両がやってきたと芽科の体内に埋め込んだバイブレーターに通知した。

芽科はマッカレルは監視室から自分たちをカメラ越しに覗くだけで、実際に自分たちを見に来ることはないだろうとして、マッカレルを呼び出す策を複数用意していたが、予想に反してマッカレルは護衛を一人だけつけて油病患者を覗きにやって来た。そして革靴が地面を踏む音が徐々に芽科の方へと近づいてきた。

「……マッカレル」

しばらく開いていなかった口から出た芽科の言葉はかすれていた。しかし、その言葉は確かにマッカレルに届いた。

マッカレルは立ち止まって、芽科を見た。まだ視界に映る芽科のことを、芽晴の娘だと気づいていない。

「ようやく会えた。このクソ野郎」

「貴様!マッカレル様を侮辱するとは!」

マッカレルの護衛が銃を抜き、芽科に銃口を突き付けた。

「やめなさい」

マッカレルは片手を上げて制止を指示した。それから芽科に顔を近づけて芽科を見ると、口角を歪ませた。

「君は、芽晴の娘か……」

「そうよ。私はあなたと父が残した油病の秘密の話がしたい」

芽科がそう言うと、一瞬だけマッカレルは顔をこわばらせ、監視室にいる施設長に連絡を取った。

「すまないが、No.99を除いて全員眠らせてくれ」

そう短く指示を出すと直後、睡眠剤が散布された。マッカレルと護衛と芽科のみが施設長が用意した保護マスクを着け、全員が眠るをの待った。

「もういいだろう」

油病患者たちが動かなくなったのを見て、マッカレルは自分と芽科のマスクを外した。

「さて、何を話したい?」

マッカレルは護衛が用意した椅子を芽科のベッドの隣につけて腰掛けた。

「父を油病にして殺したのはあなたね?」

「何のことだか」

「とぼけても無駄よ。乾燥地帯が油病の治療に最適なんて真っ赤な嘘だった。貴方はそれを知りながらわざと油病予備軍の患者を乾燥地域に送り込んで、症状を加速させた。ここで油を吸い上げるために。油の精製工場があることも知ってるわ」

「よく調べ上げたねえ」

マッカレルは手を叩いた。

「それで?ここで油を吸われて死んでいく君に何ができる?」

「私に何の策もないと?」

「手も足も動かせない状態でそんなことを言われてもねえ…どれだけ声を荒げても、傷は付かないよ」

マッカレルは余裕綽綽としていた。芽科はそれでいいと思っていた。

「身体にはね」

芽科の言葉にマッカレルの眉がぴくりと動いた。

「身体に傷は付けられなくても、心はどう?それがどれだけ恐ろしいことか、油病の秘密を知っている貴方なら分かるでしょう?」

マッカレルの顔から余裕が消えた。マッカレルは左手を軽く上げて、人差し指をわずかに動かした。すると護衛がポケットから袋を取り出して、その中の棒状のものをマッカレルに渡した。マッカレルは一本、また一本とそれを食べると深呼吸をした。

「それは、何?」

芽科は訝しげにマッカレルが手に持っている食べ物を見つめた。芽科は生まれてから一度もそれを見たことがなかった。

「フライドポテトさ。油でポテトを揚げたものだよ」

芽科は雷に打たれたような気分になった。

その一言だけで、自分のこれから聞かんとしていた質問の答えが分かってしまったのだ。

「もしかしてあなたたちは…」

芽科は動かない腕の人差し指だけを動かして、フライドポテトを指さして続けた。

「自分たちがそれを食べるためだけに、何千万人という人間を殺してきたの……?」

「そうさ」

マッカレルはけろりと答えた。

芽科はあまりの怒りで狂ってしまいそうだった。

「どうして!そんなことのために、どうして父を…!!」

芽科は涙を流しながら叫んだ。

「どうしてって…」

マッカレルはポテトを頬張りながら続けた。

「揚げ物は、美味いだろ?」

「こいつ…!!!」

芽科は言葉を続けようとしたが、鼻の辺りから溢れ出てきた油が口の中に入ってきてむせた。

「その姿を見るに、私が手を掛けるまでもなくもう永くなさそうだねえ」

マッカレルの言う通り、芽科の症状は末期まで進行していた。しかし一方で、芽科の作戦も順調に進んでいた。

「永くないのが私だけだと思う?」

「何?」

芽科は口に溜まった油を吐き出した。

「あなたがここに入ってきたタイミングから、この施設の全ての映像と音声データは私の保有するあらゆる端末に保存され、30分後に全てのSNSで全世界に向けて公開されるようにプログラムを組んだの」

マッカレルの顔から血の気が引いた。

「私が一人、真実を語るだけなら誰も見向きもしないでしょうけど、このやり取りが世界中に流れたら、世界の人々はあなたのことをどう思うでしょうね?」

「だ、だからと言って殺されるわけではない。私には優秀な護衛が…」

「ストレス」

芽科は端的に言った。

「知ってるでしょ。あなたが父を殺してまで隠したがった油病の秘密。油病の最大の原因は気温でも乾燥でも食べ物でもなく、ストレス。あなたは世界中の人間から疑いの目を向けられて尚、ストレスなく今まで通り生きられるかしら?」

「嘘だ!!!」

マッカレルは目を真っ赤にして、護衛の銃を奪い取り、芽科に向けた。

「別に殺してもいいけど、私を殺したところで動画の公開は絶対に止まらない」

マッカレルは発狂して感情に任せて発砲した。しかし、銃弾は大きく逸れ、天井に穴を空けただけだった。手から噴き出す油で、拳銃を握れなくなっていたのだ。

マッカレルは自分の手から溢れる油を見てか弱い声を出した。それから椅子を蹴り飛ばすと地面に膝を立てて芽科の手を握り懇願した。

「頼む。何でもお前の言うことを聞く。だから映像を公開することはやめてくれ。お願いだ。お願いします」

「本当に……?」

「本当だ。神に誓う。今後一切、私欲のために油病患者を増やしはしない」

「なら契約成立ね。まずはここから私を生かして出すことが、あなたの要求を呑む条件よ」

芽科は施設から解放されたのち、マッカレル監視の下、最先端医療をもって治療に当てられ、半年かけて末期フェーズから脱した。

芽科が解放された後の世界は大きく変わった。

マッカレルはまず、油採取と精製に関わる全工場の取り壊しを実施した。その後、油病予備患者の移転先見直し計画を走らせ、より治療に適した地域に移住させた。また、温暖化などの気候問題にも積極的に投資した。

マッカレルの打ち出した施策の多くは功を奏し、油病患者は年々目に見えて減少していった。

中でも効果があったのは労働環境の是正だった。長時間労働に見直しや社内のパワハラやセクハラ問題解消にも取り組むと、ストレスに悩まされる人々は少なくなり、それに伴って油病患者も激減した。

一方で。

フライドポテトがなぜあそこまで人を突き動かしたのか。疑問に思い、自らフライドポテトを食べてその理由を探ろうとした芽科は――

約束された世界的なIT研究者の立場を捨て、マッカレルの支援の下、秘密裏に油のドナー提供が可能になる法律の策定準備や油を使用せずにフライドポテトを再現できるよう、狂ったように世界を奔走していた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?