アルチザンブランドについて

アルチザンという言葉を聞いたことがあるだろうか?

コトバンクでは下記のように書いてある。

アルチザン

artisan

職人。芸術批評の分野ではしばしばアルチスト (芸術家) と対立する語として使われる。技術的には熟練し精妙な腕を発揮しながらも,芸術的感動に乏しい作品を作る人々を批判的にいう言葉。しかし,いわゆる「職人芸」を見直す気運が高まるにつれ,この語自体の評価軸にも変化が見られる。

ファッションでよく言われる’アルチザンブランド’とは少し意味が違うが、遠くもない。

ストリート、カジュアル、モード的な区分けがあったとすると、そこに並列で並ぶのがアルチザンということになる。

昔から熱狂的なファンがいるこのアルチザンは、

今日まで常に熱狂的でありつつ、

それでいてファッション業界の流行とは逆行し、常に貫き続けてきた。現状のファッションを揶揄せず、それでいてアルチザンに足を踏み込もうものならばたちまち攻撃される。アフリカの少数民族か。

といっても、服業界はそこまで排他的ではないので、意志さえ強ければいくらでも食い込んでいける。特に好きな人が周りに一人でもいれば、その人は饒舌に説明してくれるだろう。

自分も2019年半ばに興味を持ってそこから徐々に調べ始めた知識しかないが、少しでも多くのことを伝えられるように、書いていきたいと思う。

アルチザンブランドの始まりとされるCARPE DIEM (カルペディエム)

カルペと呼ばれ、ブランドが休止して、また復活した今でも熱狂的な信者がいるくらい有名なブランド。土で埋めたり、水に浸けたり、色んな方法でなんやかんや加工されてる。

ウォッシャブルレザーシャツというレザーを水でガンガン洗うと言う前代未聞の技術を開発した。というより、今聞いても衝撃的である。

2006年に一度ブランドを休止。

2017年にもう一度復活した。

ちなみにカルペにレザーを供給していたのが、 イタリアのグイディ社。

(グイディはファクトリーブランドとしてブーツやレザージャケットを展開している。)

見た目はギャル男っぽく見える。

正直なところ、言われてしまえばそうだが。

内面の良さが出てくるパターンの服に近い。

見た感じでめちゃくちゃ細いので

着る人も選ばれると思うけど。

調べてみてわかったことだが、カルペのデザイナーであるマウリツィオ・アルティエリ(Maurizio Altieri)は、クロムハーツで2年間、アルバイトをしただけで特に専門的な服作りを学んでいない。つまりは天才である。ウォッシャブルレザーを開発したのも、デザイナー自身が旅が好きで、その段階で、汚れたレザーを洗うと言うことをしたのだろうか。そうやって生まれたのだと思う。

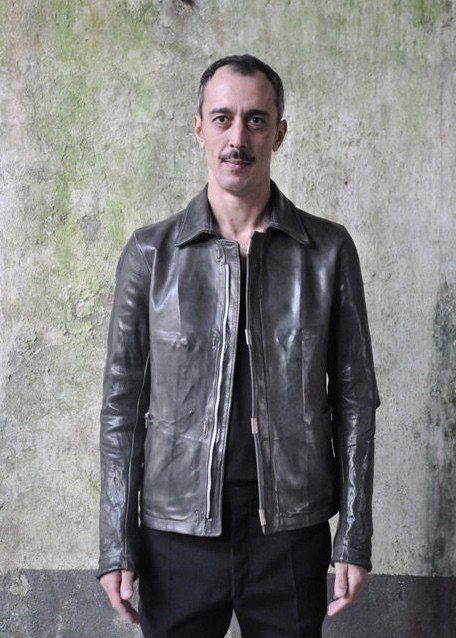

画像

↑ウォッシャブルレザーシャツ

キャロルクリスチャンポエル

これ。ポエルに人生を狂わされた人が多いと思う。自分もアルチザンと聞くと、真っ先にこのブランドを思い浮かべる。

水嶋ヒロが何度かブログで紹介しているのを見たことがある。と言うよりも日本人で、水嶋ヒロしか来てるのを見たことない。

特徴としては、とにかく細い。細いではなく細(こま)かい。

普通の人では見逃してしまうだろう。

既存の幅の概念と違うのは、とにかく1枚側で作ろうとする試みだ。ライダースジャケットに限らず、シャツやパンツを制作する際に、継ぎ目が必ず出てくる。でも不思議なのはポエルの服は継ぎ目があるところにない。

↑ワンピース製法。1ピースである。

というのは、そもそも他の服作りと違い、大量生産を考えないため、パターン取りがかなりシビアに行われている。継ぎ接ぎではなく、1枚でつくろうという心意気がすごい。

↑デットエンド(終わりのない)という技法らしい。

↑カンガルーレザージャケット。70万。

因みに着心地は悪い、らしい。

でもそんなの気にしない。なぜならそれがアルチザンだから。

※えぐい方たちの動画があったので共有します。

ポールハーデン

これもアルチザンに含まれると思うので一応。上記2つのブランドと違うのは、自分が実物を見たことがあると言うのはこのブランドのみと言うことである。と言うよりも普通にコムデギャルソンの青山店に置いてある。ギャルソンが日本の代理店と言う事なんだろうか。そうだろう。

初めて見たのはドーバーストリートマーケット銀座である。

その時のことはとても印象深く、ずたずたの靴がディスプレイされており、つま先が刷り上がっていてまさに凄まじいオーラを放っていた。少し試着したが、全然足に合わず、値段がチラッと見えてしまったのもあって、そのまますぐ戻したが、あの時の衝撃は忘れられない。

↑ズタズタの靴。カッコいい

気になって調べてみると、もともとジョンロブにいたデザイナーが始めたブランドと言うことを知って驚いた。というより全然ジョンロブと違う。もっと質実剛健な作りをしているイメージがあったのですごいことだなぁと思いつつ。

↑ジョンロブ

イギリスのブランドである。旗艦店こそないものの、よく見る機会が多いのは、ギャルソンが取り扱いしているのが、大きな部分だろう。

これもなかなかの値段をするブランドで、ジャケットが250,000円、コートになると、350,000円ほどだったかと思う。こういうブランドで、皆口を揃えて言うのが、「昔は安かった」である。

でもその捨て台詞を吐いている時点で、その時に買っていなかったことがわかるので、今すぐ買うべき。だって5年後には値上がりしてるから。

あとがき

勘のいい読者はこの時点で底無し沼であることに気付いただろう。

その通り。ファッションとは底無し沼で

なのである。と言うよりも、求めれば求めるほど実は深いことがわかってくる。まぁこれは他の趣味にも共通すると思うけど。

なんであれ知らないことが幸せだと言うこともある。アルチザンブランドはまさにそっちの世界であると思う。

モテやかっこよさは度外視しており、職人が作るものに対してそこに感動できる、そこにお金を払うことができるそんな強者が手にできる服。そもそも上代からして敷居が高すぎる。

でもそんな腹が気になってしまうのは、自分を含め、日本人にはオタクがたくさんいるのからだと思う。

今後もどんどん値段が上がってくるのは、すべてのブランドの課題だと思う。特にアルチザンブランドはそういう影響をもろに受ける。

材料費の値上がりが顕著なのと、 人件費の値上がりも高い。 これで問題なのが、「今のものが質が良いわけではない」というのが問題。

一概には良い悪いと言うのを判断するのは難しいが、革は生き物なので、 シーズンによってもかなり左右される部分であると思う。 (そこのずれを調整するのが工場であり、職人になるのだと思う)

と言うことで、欲しければ一刻も早く買った方が良い。それは本当で、値段よりも大切な時間を過ごしているからだと思う。

1年早く買えば、どんなくそ硬い革でも、それなりになじんでくる。

1年使えば、10年使えばと、年数ごとに体に馴染んでくるので、それは積み重ねでしかない。と言うより、時間の経過は絶対にお金を出しても買えないところなので、高い安いの話じゃなくなってくる。

(稀に革を貸し借りすると言うのを聞いたことがあるが本当なのだろうか)

取り止めのない話になってしまったのだけど、ここまで読んでくれた方々には感謝しかない。

イカれてるな、という感想が頂ければ幸いである。服好きとクレイジーは紙一重なのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?