【高校生物】生物の生活②「動物はどのような行動を行うのか?」

~プロローグ~

動物行動学者ティンバーゲンは、動物行動を研究する視点として、以下のような4つの謎を提示した。

①その行動はどのようなしくみで触発されるのか?(直接的原因)

②その行動は発育のどの段階で触発されるのか?(行動の発達あるいは個体発生)

③その行動は、その動物にとってどのような意味をもつのか?(適応的利点あるいは機能)

④その行動は系統発生的にどのように生じたのか?(進化史あるいは系統発生)

①と②は至近要因、③と④は究極要因と呼ばれる。

では、ここで1つの疑問を取り上げよう。

「なぜホシムクドリの雄は春にさえずるのか?」

答えは以下のようになる。

①日長が長くなったため、体内でのホルモン分泌に変化が起こったからである。

②両親や周りホシムクドリからさえずり方を学ぶから、また、同種のさえずりを学ぶような遺伝的傾向を持っているからである。

③繁殖のために配偶者を引き付けようとしているからである。

④ホシムクドリの複雑なさえずりは、祖先種の単純な鳴き声から進化してきたのかもしれない。

「自然について知れば知るほど、人間は自然の生きた事実にたいしてより深く、より永続的な感動を覚えるようになる。」 ローレンツ『ソロモンの指環』より

「生きている生物の主たる特徴の一つは、それが想像を絶する複雑なメカニズム系を所有し、それによって環境の悪しき影響から身を守り、生きた生物として自己保存を可能ならしめている、ということである。解剖学者であろうと生理学者であろうと、はたまた行動生物学者であろうと、生物学者が研究の対象とするものは、まさしくこのメカニズムである。」ティンバーゲン『本能の研究』より

★テストに出やすいワード

①かぎ刺激

②定位

③太陽コンパス

④刷込み

⑤慣れ

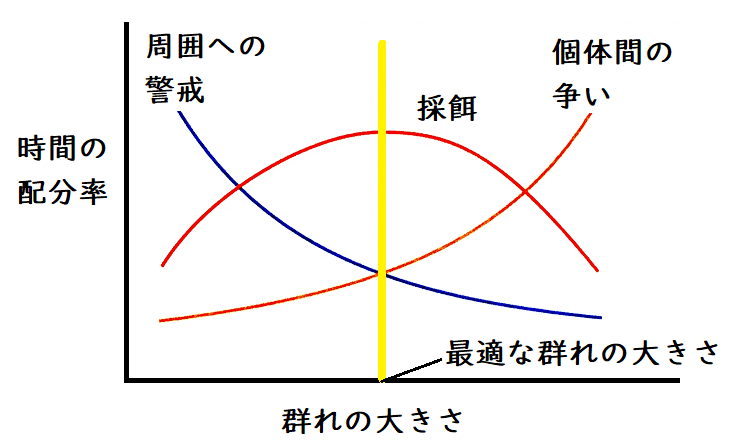

要点:大きすぎる群れは種内競争(しゅないきょうそう)を激化させる。

● 同種の動物が集合し、統一的な行動をとる場合、そのような集団を群れという。

〔群れの利点〕

① 外敵に対する警戒や防衛能力の向上

② 食物確保の効率の上昇

③ 繁殖活動の容易化

〔群れの欠点〕

資源をめぐる種内競争の激化

● 採餌の時間が最大となる群れの大きさが最適である。

下図はイメージ。

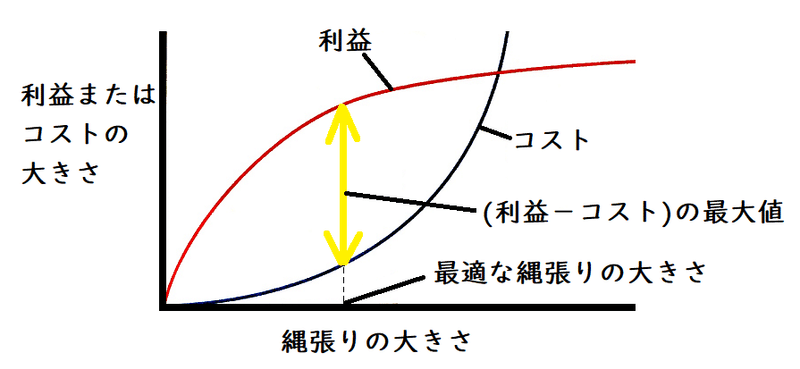

要点:縄張りの大きさの決定には利益とコストが関係する。

● 定住する動物が行動する範囲のことを行動圏(こうどうけん)という。

● 行動圏のうち、動物が他の個体を排除し、食物や巣などの確保のために積極的に一定の空間を占有する範囲のことを縄張り(なわばり。テリトリーともいう)という。

例 アユの縄張り

*友釣りは、アユの縄張りを利用した釣りの方法。縄張りに侵入する相手に対して闘争を挑むアユの習性を利用する。釣糸につけたおとりのアユを泳がせ、攻撃を仕掛けてくるアユを釣り上げる。

● 縄張りが大きいほど、侵入者の数も多くなり、それらを縄張りから追い払うコスト(侵入者との争い)が上昇する。

● 縄張りから得られる利益(食物や繁殖の機会の増加)は、縄張りが大きいほど増加する。しかし、縄張りが大きすぎても、その大きい縄張りを十分に利用することはできなくなる(遠すぎる餌場には行けないので意味がない)。

● 利益とコストの差(=現実に餌を取るのに使える時間)が最も大きくなるところが最適な縄張りの大きさとなる。

下図はイメージ。

講義動画【群れと縄張りのグラフ】

雑談:群れは攻撃のリスクを薄める。群れの目的の一つは危険の回避であろう(ある種のコイは、捕食者によって傷つけられた仲間の皮膚から出た化学物質を感知すると、より緊密な群れを作る。)。生物は、「自分ではなく他の誰かが攻撃を受けるだろう」という希望をもって群れる可能性がある。さて、群れることで得られる効果は全ての個体に対して平等だろうか?群れの中央にいる個体は端にいる個体より安全かもしれない。一方、群れの端にいる個体ほど餌を見つけやすくなることもあろう。つまり、群れの中での位置には、トレードオフの関係がある可能性がある。

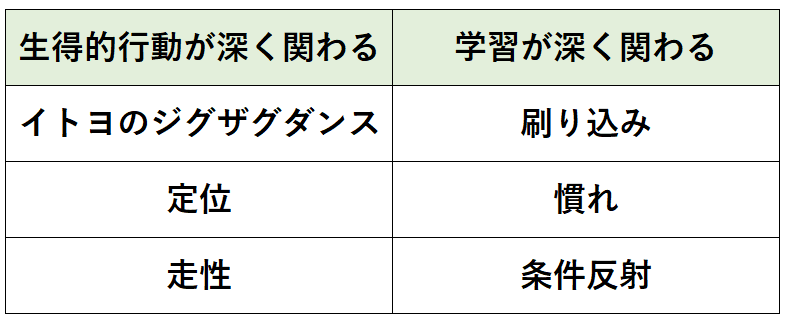

要点:動物の行動には、色々な種類がある。

(動物の行動について、その神経科学的な背景は完全には解明されていない。また、それぞれの行動の定義には揺れがある。最近は知識問題として問われることは少なく、考察問題として出題されることが多い。)

● ポイント

★生得的行動

● 生まれつき備わっている行動、つまり遺伝的なプログラムに支配された行動を生得的行動(せいとくてきこうどう)という(対して、経験を通じて獲得した行動を習得的行動[しゅうとくてきこうどう]という)。

雑談:生得的行動を本能的行動を同義とすることもある。生得的行動のうち、内的衝動に基づく複雑な行動を本能的行動と呼ぶこともある。

雑談:現在では、「本能」という用語は、正式にはあまり使われていない。

雑談:生得的行動と習得的行動の間に、厳密に境界線を引くことは実際には難しい。たとえば、ミヤマシトド(鳥類の一種)のさえずりを考えてみる。まず、さえずりの基本的な原型は生得的に備わったものである。しかし、ミヤマシトドは、特定の時期に、同種のさえずりを聞き、さらに自分の声を聴くことで、正常にさえずるようになることが知られている。このように、多くの行動は、生得的な行動と学習が、複雑に絡み合って形成されると考えられている。

(1)かぎ刺激

● 特定の行動を引き起こさせる外界からの刺激をかぎ刺激という。(適刺激と間違えないように!)

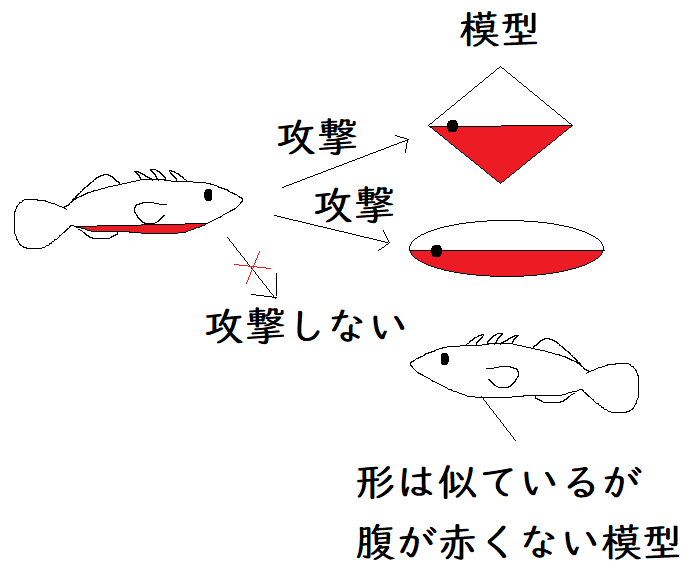

例:イトヨの雄は、腹部が赤い雄に対して攻撃行動を起こす。この場合、腹部の赤い色がかぎ刺激となる。

*イトヨの雄は、似てない模型でも、おなかの部分が赤いと攻撃する。⇒腹部の赤い色が「かぎ刺激」だから。

下の図はイメージ(似ている模型でも、腹の部分が赤くない場合攻撃しない。腹部の赤い色がかぎ刺激となっている)。

雑談:イトヨの研究で有名なティンバーゲンの研究室では、窓際に置いてあった水槽の中のイトヨが、外の道路を通る赤い車に向かって攻撃するのが観察されたという(自然条件下でイトヨが生息する環境には、赤い物がほぼないので、このような誤りは起こりにくい)。

雑談:イトヨは魚類の一種(硬骨魚綱トゲウオ目)。

雑談:動物に自然界にはない人工的な刺激を与えると、より強い反応を示すことがある。イトヨは、腹部が赤い模型より、全身が赤い模型により強い攻撃行動を示す。このような刺激を超正常刺激という(アニメなどでは、異常に目が大きいキャラクターが「かわいい」と言われ人気である。これも超正常刺激かもしれない)。このような例は少なくなく、ミヤコドリは、異常に大きい偽物の卵を与えられると、そちらを抱こうとする。どうして自然選択の結果、最も強い反応を引き出す刺激が進化の結果残っていないのだろうか?わかっていないが、信号として目立つことのメリットと、目立ちすぎて捕食者に見つかりやすくなるデメリットが拮抗しているという説がある。

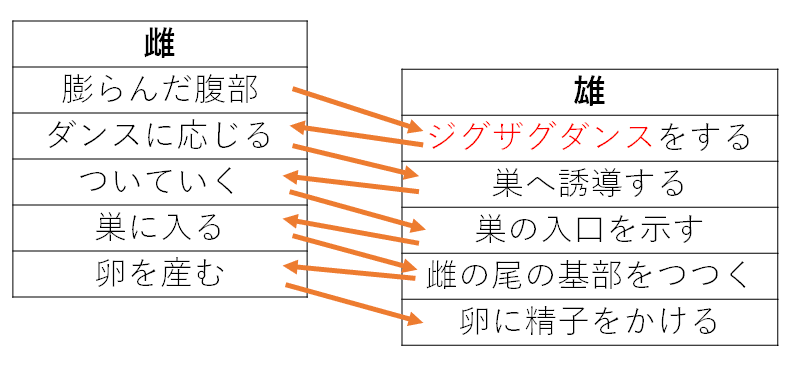

● イトヨの雄の求愛ダンスをジグザグダンスという。

● ジグザグダンスのかぎ刺激は「雌の膨らんだおなか」である。さらに「ジグザグダンス」が、次の雌の行動のかぎ刺激になり・・・といった風に、かぎ刺激とその後の行動が連鎖して、一連の生殖行動がなされていると考えられている(下図)。このように「常に決まった形で起こり、学習される必要のない運動ないし動作様式」を、固定的動作パターン(こていてきどうさぱたーん)という(雄のコオロギの求愛歌や、ハイイロガンに見られる巣外の卵を巣内に戻す行動なども、固定的動作パターンの例とされる)。

雑談:一般的に、固定的動作パターンは生得的行動に対して使う用語である。しかし、ゴルフのスイングなどのように、経験によって獲得された動作パターンも、固定的動作パターンと呼ぶことがある。

雑談:イトヨの雌は、より赤みの強い腹をもつ雄を好むことが明らかになっている(より赤い雄ほど単位体長当たり大きな体重を持つ傾向があり、良い健康状態である可能性が高い)。

雑談:かぎ刺激より少し広い概念に「リリーサー」がある(リリーサーとは、同種他個体の特定の行動的反応を触発するような機能をもった特性のことである。リリーサーには、特定の行動を触発する「かぎ刺激」が含まれる)。たとえば、トゲウオの雄は、ライバルの雄の攻撃行動を誘発するが、この雄あるいはその赤い腹は、攻撃行動のリリーサーである。そして、この場合、特に「赤い色」が重要であることがわかっており、これをかぎ刺激と呼ぶ(厳密には、このように、リリーサーの内、特に行動の触発に役割を果たす要因を指してかぎ刺激というが、リリーサーの定義には揺れがあり、リリーサーとかぎ刺激の厳密な区別は難しい。リリーサーがかぎ刺激の意味で使用されることもある。高校生は気にしなくてよい)。

発展:かぎ刺激の研究

セグロカモメのヒナは、親鳥のくちばしにある「赤い斑点」に対して餌をねだる動作を行う(ヒナは親カモメのくちばしの先をつつく)。この場合、「赤い斑点」がかぎ刺激である(我々は、つい、ヒナが親鳥に餌をねだっているところを見ると「(人の)幼稚園児が親にご飯をねだっているようで可愛いな」と思ってしまいがちである。しかし、そのような感情移入が正しいとは限らない。ティンバーゲンの行った実験によって、親鳥の実物とほど遠い模型であっても、その先端に赤い斑点があれば、ヒナはそれに対して餌ねだり行動を示すことが明らかになっている[ヒナは親鳥から発せられるほとんどの刺激を無視していたのである。重要な刺激は親鳥のくちばしの赤い斑点のみであった]。また、どんなにリアルなセグロカモメの頭部の模型であっても、くちばしの先端に赤い斑点が無ければ、ヒナは餌ねだり行動をほとんどしないことがわかっている。

雑談:「感覚器官の潜在的能力を知るだけでは、具体的な実例で反応の触発にあずかる刺激の真の複雑さを指摘することはできない。動物が環境の変化をどのように知覚でき、またはできないかは、感覚能力の研究によって推論することができるが、観察される反応を触発するものがいったいなんであるのか、については確固たる解答が得られない。このことは、動物は、その感覚器官が受けとる環境の変化すべてに対して反応するのではなく、そのほんの一部に反応するにすぎないという、特殊な事実に関係している。これは本能的行動の基本的な特性であり、その重要さはいくら強調してもしすぎることはない。」ティンバーゲン『本能の研究』より

(2)定位

● 生物が空間内の特定方向に体軸を定めることを定位(ていい)という(難しく考えず「体を特定の方向に向ける」「自身の体の向いている方向を適切に定める」というイメージをもてばよい。例を確認すればよい)。

● メダカは、水の流れてくる方向に向かって定位して泳ぐ。

● メンフクロウは、標的からの音を、左右の耳に到達する時間差や強弱の差について分析し、定位する。

・コウモリは、標的から跳ね返ってくる反響音(エコー)を分析することにより定位する。これを特に反響定位(はんきょうていい。エコーロケーション)という。

雑談:「コウモリが暗闇の中で狩りをすることができるのは人間には感知できない音を利用しているためではないか」という推測は、長年なされてきた。1930年代に、その推測が正しいことが明らかになった。初期のマイクと電子機器を利用し、そのことを確かめたのは、当時学生であったドナルド・グリフィンとロバート・ガランボスであった。彼らはコウモリが反響定位(エコーロケーション)を行っていることを明確に発見した。

発展:コウモリの定位

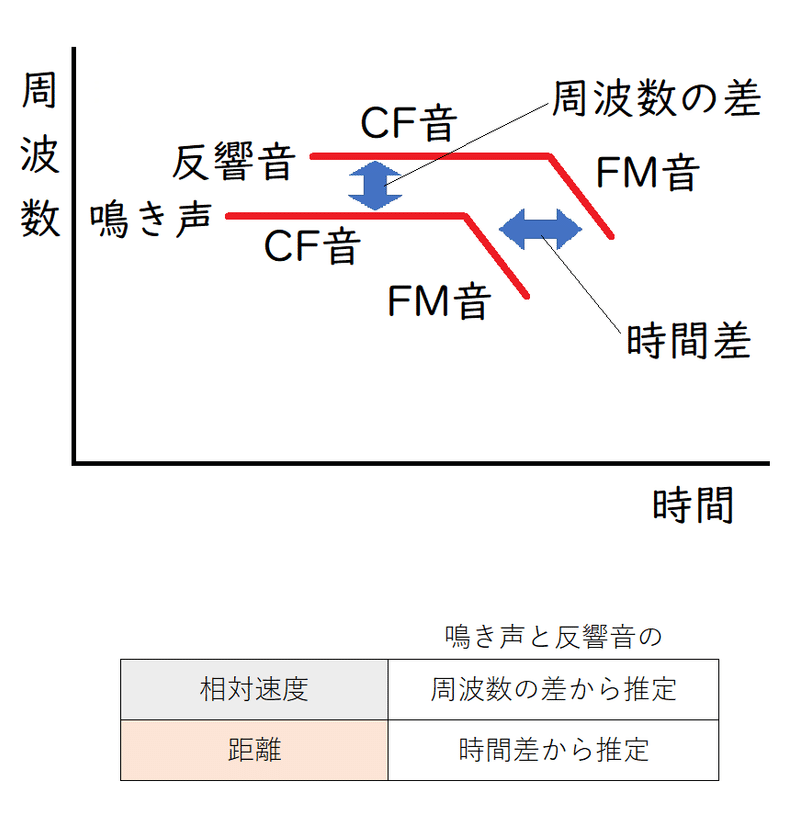

コウモリの鳴き声は、下図のように、周波数が一定のCF音と、周波数が時間とともに変化する(低くなる)FM音で構成されている。

コウモリが発した鳴き声と、反響音(獲物に当って跳ね返ってきた音)のCF音を比べると、周波数が異なっている。これはドップラー効果が起きているからである。鳴き声と反響音の周波数の差は、コウモリに対する獲物の相対的な速度を表している。コウモリは、鳴き声と反響音の周波数の差から、自身に対する獲物の相対速度を推定している。

また、鳴き声と反響音のFM音には、時間的な差がある(コウモリが鳴き声を発して、それが獲物に当って跳ね返ってきているのだから、自身の鳴き声よりも、反響音の方が遅れて聞こえるのは当然である)。この鳴き声と反響音の時間差によって、獲物との距離が推定できる(獲物が遠ければ遠いほど反響音が届くのが遅れる)。

鳴き声と反響音のFM音には、時間的な差がある。このの時間差によって、獲物との距離が推定できる。

(ドップラー効果とは、波源、または観測者が動く場合に、観測者が測定する波の周波数が、波源の周波数とは異なってくる現象である。近づいてくる救急車の音の高さと、遠ざかっていく救急車の音の高さが異なって聞こえるのは、ドップラー効果が起きているからである[高い音の周波数は大きく、低い音の周波数は小さい]。救急車から聞こえてくる周波数から救急車の速度を推定するように、コウモリは、自身の鳴き声の周波数と、獲物から発せられる反響音の周波数との差から、獲物の速度を推定しているのである。)

● カイコガの雄は雌の性フェロモンを触角にある嗅細胞で認識し定位を行う(片方の触角を切り落とすと片方の触角のみで性フェロモンを感知するため、くるくる回ることになる[残っている触角の方向に回る])。

フェロモンが届かないように、雌をガラスの容器に入れると、雄は反応しない(たとえガラス越しに雌が見えていても)。

● ホシムクドリは、渡りをする季節になると、渡りをする方向を向く。ホシムクドリは、太陽の位置で定位していると考えられている(太陽コンパスという)。太陽コンパス以外にも、星座コンパスや地磁気コンパスを定位に利用する渡り鳥もいると考えられている。

*太陽コンパス:太陽の方向を基準にして定位方向を決めるシステム。

雑談:定位の現象はよく知られているが、その分子機構は未解明であるものが多い。

(3)走性

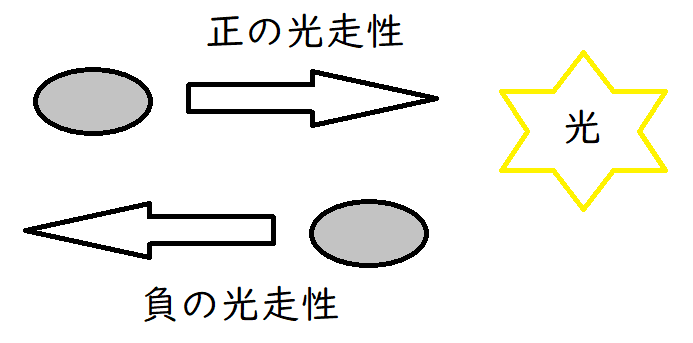

● 動物が、刺激に対して一定の方向に移動する行動を走性(そうせい)という。走性は原始的な行動である。例がよく出る。

*刺激源に近づく場合「正」、刺激源から遠ざかる場合「負」としている。

・正の光走性(ミドリムシ、ガ):ガなどの虫はライトの明かりに寄ってくる(「飛んで火に入る夏の虫」という言葉は有名。虫は火の明かりに近づく)。

・負の光走性(ミミズ、プラナリア):ミミズは暗い所へもぐる。

・正の流れ走性(メダカ、サケ[産卵期]):サケは産卵期、川を上る。水がやってくる方向に泳ぐことを「正」としている。

発展:メダカの流れ走性

背景の模様を動かすと、メダカは、その模様の動きを視覚で感知し、模様の動く方向に泳ぐ(これは、自身が流されないように[その場にとどまるために]、流れのくる[水のやってくる]方向に動く性質を表している)。

覚えなくてよいが、このような、一定の位置を保とうとするような走性は、保留走性とも呼ばれる。

下図はイメージ。

(注意:上の図はイメージである。メダカに台詞を書いているが、当然、このような遊泳の視運動反応において、メダカが人間のように思考しているわけではない。なお、条件によっては、壁の図形を動かすと、その図形から遠ざかることもある[逃避反応]。)

・負の流れ走性(サケ[成長期]):サケは成長期、川を下る。

・正の化学走性(カイコガ):カイコガは性フェロモンに向かう。

・負の化学走性(ゾウリムシ):ゾウリムシが強酸から逃げる。強酸から逃げないと死んじゃう。

・正の重力走性(ミミズ):ミミズは土壌へもぐる。地球の内部方向を正としている。

・負の重力走性(ゾウリムシ、カタツムリ):ゾウリムシは試験管の上部に集まる。

・負の電気走性(ゾウリムシ):-極へ向かう。

雑談:行動は、走性→反射→生得的行動→学習行動→知能行動の順に高度になっていくといわれることがあるが、多くの場合、行動を単純に区別することはできない。

★学習

● 経験を通して行動の変化を獲得することを学習(がくしゅう)と言う。

雑談:より正確には「経験による(比較的永続的な)行動の変容」を学習という。高校ではあまり気にしないが、①「経験」②「比較的永続的」は重要なキーワードである。

①「経験」によらない行動の変化は学習とは言わない(成熟や老化などは学習とは区別される)。

②一時的な行動の変化は学習とは言わない(疲労や薬物による短期的な効果は学習とは区別される)。

(1)刷込み

● 生後、特定の時期のみに起きる学習を刷込み(すりこみ)という。

*経験によって行動が変化しているので、刷込みは学習の一種である。

刷込みの例:アヒルのひながふ化後間もない時期に身近で見たものの後を追うようになる。

*刷込みでは、ひなは、生後の「ある限られた時期」に、特定の対象を学習し記憶していると考えられる。上記のような「限られた時期」(ある現象や反応が起こるか起こらないか決まる時期)を、「臨界期(りんかいき)」という。刷込みの臨界期は、種などによりその時期や長さは異なる。ニワトリの親に対する刷込みの臨界期は、ふ化後1~3日ほどである。

<Q.どうして刷込みは生得的行動に入れないの?…たとえば、ふ化後まもなく見たものが親だったら、親の後を付いていく。しかし、ふ化後まもなく見たものが人だったら、人の後を付いていく。このように、経験(何を見たか)によって行動が変化している。経験による行動の変容を学習と呼んでいる。>

雑談:厳密には、追随反応が生得的で、学習されるのはその対象であると言える。ただ、まあ、高校生は「刷込みは学習」と覚えておこう。

雑談:ローレンツは刷込みを研究し、ノーベル賞を受賞した。

雑談:「あわれなヒナは声もかれんばかりに泣きながら、けつまずいたりころんだりして私のあとを追って走ってくる。だがそのすばやさはおどろくほどであり、その決意たるやみまごうべくもない。彼女は私に・・・自分の母親であってくれと懇願しているのだ。それは石さえ動かしたであろうほど感動的な光景であった。」ローレンツ『ソロモンの指輪』より

(2)慣れ・脱慣れ・鋭敏化

● 同じ刺激が繰り返されることで反応しなくなる学習を慣れ(なれ)という。

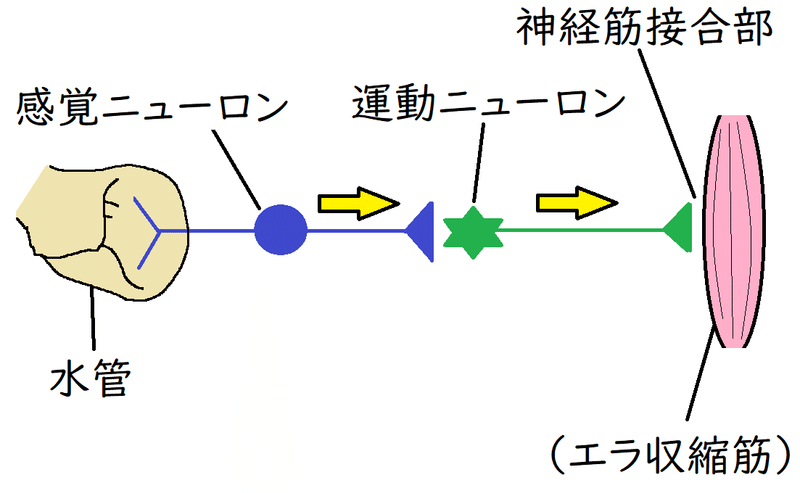

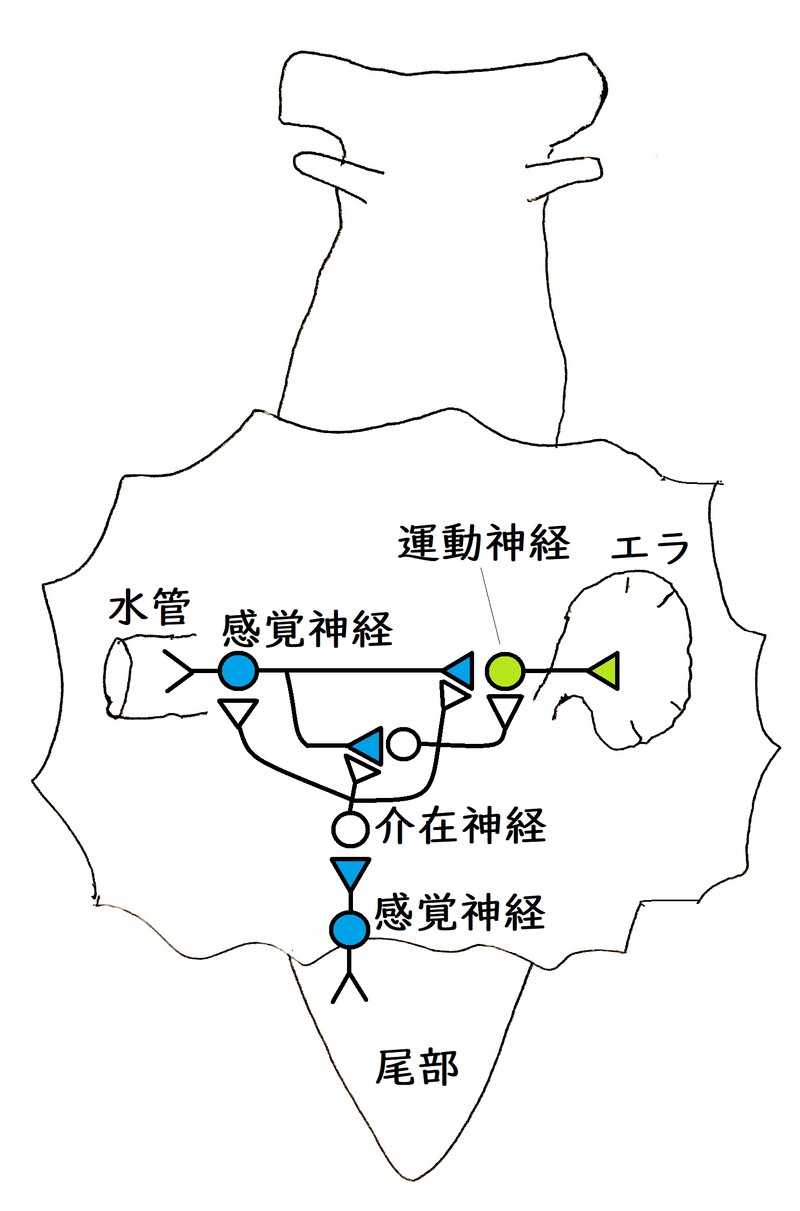

慣れの例:アメフラシの水管に触れると、えらを引っ込める反射(えら引っ込め反射)が起きるが、繰り返し刺激を与えると起こらなくなる。

*下図はえら引っ込め反射に関わる構造のイメージ。アメフラシは、水管(水を吐き出す管)に対して接触刺激を与えられると、防御のためにエラを体の中に引き込む(えら引っ込め反射)。えら引っ込め反射を引き起こす神経回路は解明されている。

雑談:動物行動学において、慣れ(habituation)とは「特定の反射を引き起こす刺激を反復して提示すると、次第に反射が減衰していく」現象を指す。様々な慣れの例が知られており、たとえば、トゲウオのなわばり内に他のトゲウオが進入すると攻撃行動が生じるが、侵入が繰り返されると次第に攻撃行動は減少していく(他にも多くの例が知られている)。慣れは、環境内の重要ではない刺激を無視するという意義があると考えられている。慣れは馴化とも呼ばれる。

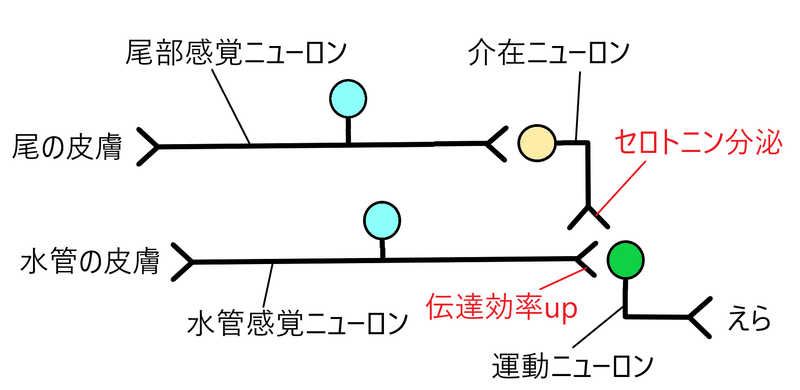

● 慣れの後、尾部(水管とは別の体の部位)を電気ショックで刺激すると、慣れにより起こらなくなっていたえら引っ込め反射を再び行うようになる。これを脱慣れ(だつなれ)という。

● さらに強い電気ショックを尾部に与えると、ふつうでは生じないほどの水管への弱い刺激でも敏感にえら引っ込め反射が起こるようになる。これを鋭敏化(えいびんか)という。

雑談:鋭敏化(sensitization)は、広義には、「ある刺激に対する反応の大きさが、別の種類の(多くの場合有害な)刺激が与えられた後で増大する」現象を指す。感作とも呼ばれる。

● 慣れ、脱慣れ、(短期の)鋭敏化の現象は、シナプスでの伝達効率の変化が関わる(慣れはシナプス伝達効率の抑制によって、鋭敏化はシナプス伝達効率の増強によって起こる)。シナプスでの伝達効率が変化することをシナプス可塑性(かそせい)という。

雑談:可塑性(かそせい)とは、一般に、生体が外界から何らかの信号に対応し、正常状態を保持するのに示される変化的な性質を指す。神経科学においては、可塑性は、何らかの原因によりシナプスでの伝達効率に変化が起こる性質を指す(粘土に指を押し込むと、粘土の形が変化したまま戻らない。可塑性は、そのように「変化の情報が保たれる」イメージの語)。

発展:鋭敏化

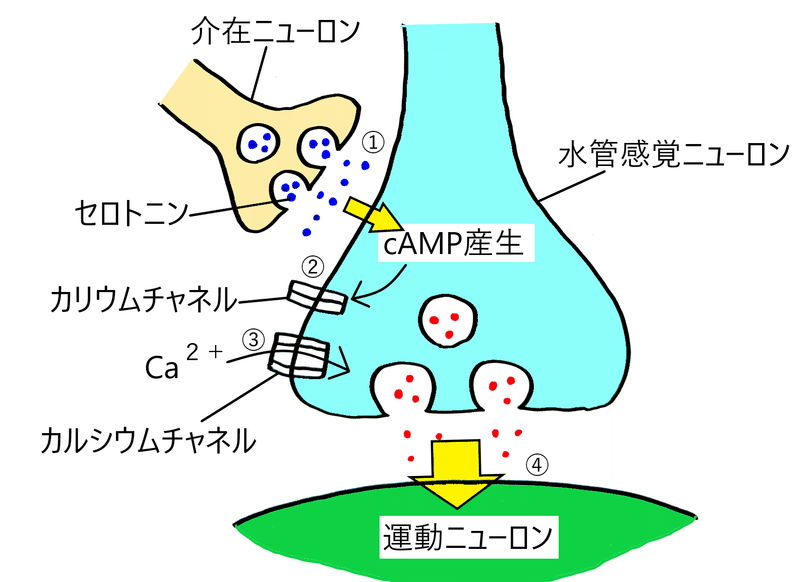

アメフラシの鋭敏化において、尾部への刺激が、なぜ水管とえらが関わる反射に関係するのか?考えられているしくみは以下のとおりである。

・尾部で発生した興奮を伝えられた介在ニューロンが、水管から伸びた感覚ニューロンに影響を与える。セロトニンという物質で影響を与える。

・セロトニンは、感覚ニューロンに存在するある種のカリウムチャネルを不活化する。この反応は、cAMP(サイクリックAMP:セカンドメッセンジャーとして働き、情報を細胞内に伝える)が仲介する。

⇒感覚ニューロンの活動電位の持続時間が長くなる(活動電位が終わるのは、K+がカリウムチャネルを通って流出するからだった)。

⇒感覚ニューロンへのCa2+の流入時間が長くなる。

⇒多くのシナプス小胞が開口する。

⇒神経伝達物質の放出量が増加する(えらにつながる運動ニューロンへの伝達効率が高まる)。

②セロトニンは、cAMPの産生を介して感覚ニューロンのカリウムチャネルを不活化する。

③感覚ニューロンへのCa2+の流入時間が長くなる。

④神経伝達物質の放出量が増加し、えらにつながる運動ニューロンへの伝達効率が高まる。

*上記のような鋭敏化は短期の鋭敏化は、上記のように、シナプスでの伝達効効率の変化が関わっている(この変化は秒から分のスケールで起こり、新規タンパク質の合成を必要としない)。

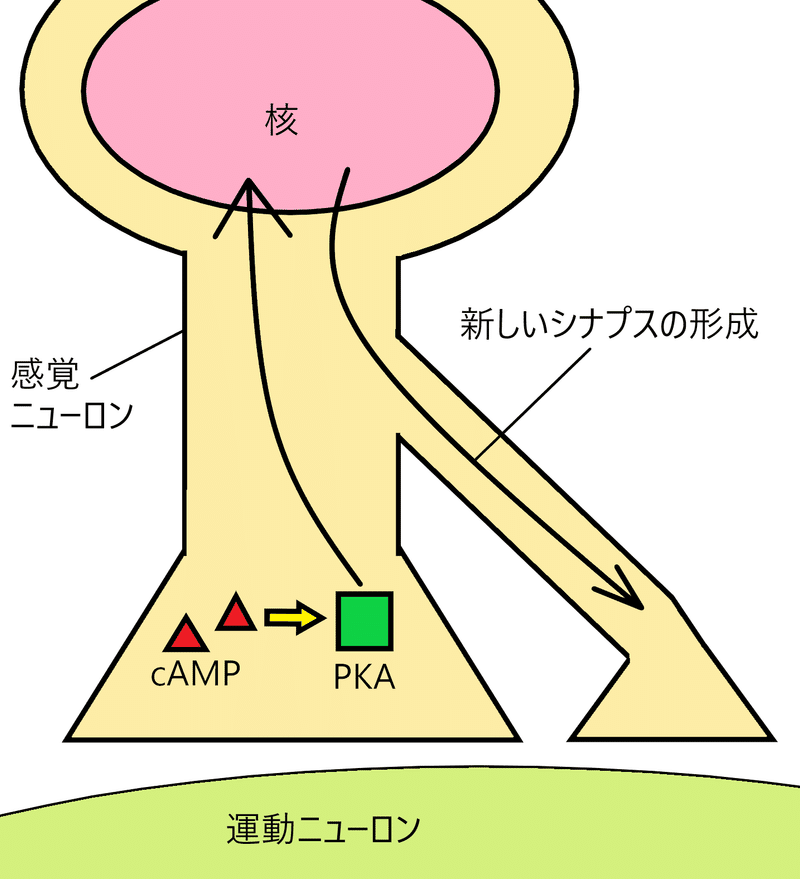

対して、長期の鋭敏化では、新規タンパク質の合成が関わり、シナプスの数が増加する。

雑談:知らなくてよいが、以下に長期の鋭敏化の流れを記す。

①繰り返しの刺激によって、細胞内のcAMP濃度が強く、長期間上昇する。

②cAMP依存性プロテインキナーゼ(PKA)が核内に移行する(正確には、PKAの触媒サブユニットが核内に入る)。

③PKAは、いろいろな遺伝子の発現に影響を与える(PKAは、転写因子CREBのような核内の基質をリン酸化し、新たな遺伝子発現を引き起こす)。

④新しいシナプスが形成される。

*この長期の鋭敏化は1日以上持続する(短期の鋭敏化は、1時間以内に元に戻ってしまう)。さらに数日にわたり訓練を続けると、1週間以上続く鋭敏化を引き起こす。

*この仕組みは、反復された経験により、短期記憶が長期記憶へと変換するしくみに通じていると考えられている。

(以上の変化の他、長期の鋭敏化でも、短期の鋭敏化のように、感覚ニューロンと運動ニューロンのシナプスを含むいくつかのシナプスの伝達効率の変化が起こることが知られている。)

下図は長期の鋭敏化のイメージ。

雑談:新しいタンパク質の合成が記憶の固定にとって重要であるということは、昔から言われていた。タンパク質合成阻害剤を動物の脳に注入しても、その動物は、正常に学習する。しかし、数日後にテストをしてみると、記憶されていない。この結果は、記憶の固定には新しいタンパク質の合成が必要であるということを示唆している。

講義動画【シナプス可塑性】

雑談:関連するアメフラシの神経回路を少し詳しく描くと、下図のようになる。知らなくてよい。

雑談:軟体動物の仲間であるアメフラシのもつ神経細胞の細胞体は、非常に大きく、直径200マイクロメートルもある(すべての動物の中でも最大級である)。さらに、アメフラシの中枢神経系は2万個程度のニューロンしかなく、研究しやすい。エリック・カンデルはこのアメフラシの持つ巨大なニューロンを用いて研究を行い、セロトニンやcAMPが関わるシナプスにおける変化と記憶形成との関係を明らかにした(カンデルは2000年にノーベル賞を受賞している。 余談の余談だが、この研究は日本では海外ほど話題にならなかったらしい。日本で無脊椎動物の神経科学が軽視されているとしたら悲しい話である)。

「ナチス占領下のウィーンの光景は、ヒトの行動の暗い部分をみた初めての経験だった。多くの人々が突然凶暴になってしまうことを誰が理解できるだろうか?ハイドンやモーツァルト、ベートーベンを聴くような洗練された社会が、水晶の夜のような残虐行為を受け入れてしまうのだろうか?この疑問は、ハーバード大学にいる時にも私を苦しめ、そして引きつけた。」エリック・カンデルの言葉 M・F・ベアー、B・W・コノーズ、M・A・パラディ―ソ著『ベアー コノーズ パラディ―ソ 神経科学 脳の探究 改訂版』より

雑談:学習や記憶と神経細胞のはたらきの関係については、まだわかっていないことが多い。記憶には、短期記憶(一般に、「秒」~「分」の単位で持続する記憶)と長期記憶(一般に、「時間」~「年」の単位で持続する記憶)がある。様々な動物を用いた研究から、長期記憶には新たなタンパク質合成が必要であることがわかっている(すなわち、長期記憶の形成には、特定の遺伝子発現が必要となる)。また、どのような学習においても習熟には練習が必要であること、反復された経験は短期記憶を長期記憶へと変換することが知られている。

(3)古典的条件づけ

雑談:動物の行動や反応を、ある刺激と結びつける手法・あるいはその過程を、条件づけと呼ぶ。条件づけには、古典的条件づけとオペラント条件づけがある。

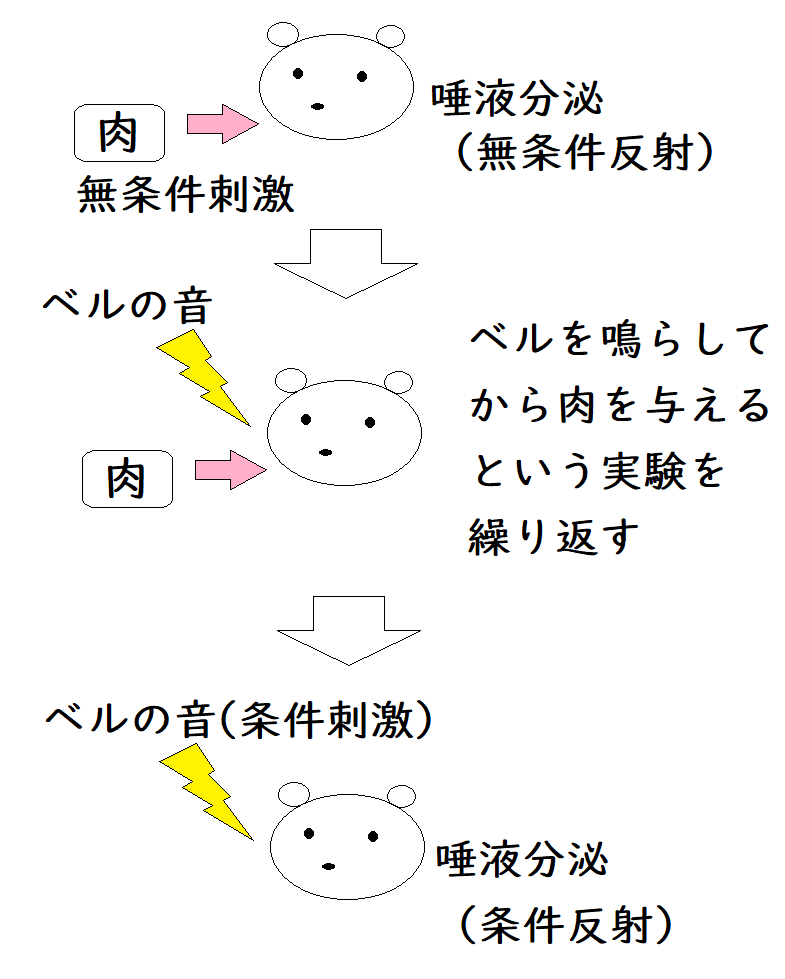

● 生体がすでに生得的にもっている反射反応(たとえば唾液反射)に先行して、中立的な新しい刺激(たとえばベルの音)を反復して提示するとする

すると、その生得的な反射反応が、新しい刺激(ベルの音)だけによって誘発されるようになる。このような学習の型を、古典的条件づけ(こてんてきじょうけんづけ)という。

例)パブロフの実験・・・犬に肉片を与える時、その直前に特定の音を聞かせた(これを繰り返した)。やがて犬は、その音だけで唾液を分泌するようになった。

パブロフの犬が獲得した「反射」のように、後天的に獲得される「反射」のことを条件反射(じょうけんはんしゃ)という。

条件反射は、自然環境においても数多く形成されている(これは、動物の生活に重要な役割を果たす学習の一つである)。たとえば、身近な例で言えば、レモンの絵を見ると唾液が分泌される(生まれてから一度もレモンを食べたことがない人は、レモンの絵を見ても唾液は分泌されない)。

*詳細

(少し詳しく記したが、あまり神経質に覚える必要はない。基本的に難問にはならない。ほぼ雑談と思ってよい。)

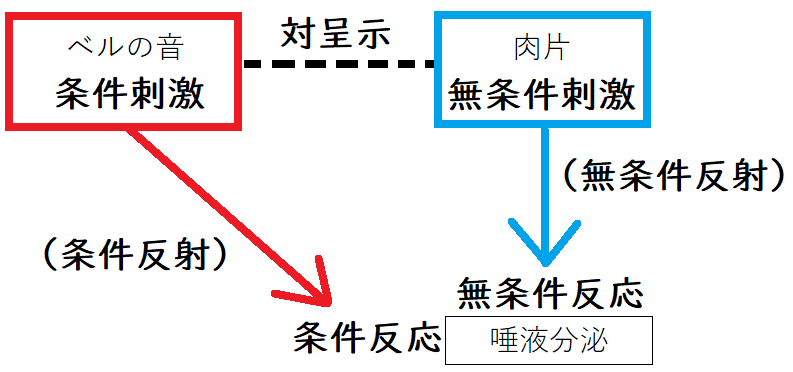

肉片(無条件刺激)を犬に与えると、唾液反射が起きる(無条件反射[これは生得の反射である])。

肉片を与える際に、ベル(中立刺激=本来唾液の分泌とは全く関係ない刺激)を鳴らすという一連の手続きを繰り返すと、ベルの音だけで唾液を分泌するようになる(条件反射:生得的ではなく、一定の条件下で形成された反射)。

ベルのように、条件づけの中で機能を獲得した中性刺激を条件刺激という。条件刺激と無条件刺激の対になった刺激による学習を、古典的条件づけという。

雑談:上の実験では、肉の刺激とベルの刺激(刺激と刺激)が結びついたと考えることもできるが、ベルの刺激と唾液分泌という反応(刺激と反応)が結びついたと考えることもできる。実際は、ほとんどの場合、刺激と刺激が結びついていると考えられている。したがって、古典的条件づけは、動物行動学においては、刺激と刺激の連合学習と見なされることが多い。

<Q.条件反射は何で学習なの?…経験によって行動が変化しているからである。実験前の犬は、ベルの音を聞いても唾液を分泌しない。繰り返し「ベルの音を聞くと同時に肉片を与えられる」という経験をした、からベルの音だけで唾液を分泌するようになった。>

雑談:「条件刺激によって喚起される反応」を「条件反応」と呼び、「条件刺激が条件反応を喚起する関係」を条件反射と呼ぶ場合もある(以下の図はイメージ。知らなくてよい)。条件反応と条件反射を同義とすることも多い。

*対呈示:複数の異なる刺激を、同時もしくはある一定の時間間隔を空けて動物に対にして呈示する実験操作。

雑談:「条件反射」の形成と同じ手続きで、「反射以外の行動」も変容する。例えば、ヒトデに、照明を消してから餌を与えるという操作を繰り返すと、ヒトデは、照明を消しただけで活発に活動するようになる。このように、習得される行動は「反射」に限定されないので、刺激の対呈示と、それによる行動の変容は「条件づけ」と呼ばれるようになった。

(条件づけ:動物の行動や反応を、ある刺激や状況などの条件と結びつける実験的手法、あるいはそのような過程。)

その後、刺激の対呈示以外の方法でも条件づけが生じることが発見された(後述するオペラント条件づけ。条件づけは、古典的条件づけと、オペラント条件づけに分類できる)。

よって、それ以前から知られている「条件刺激ー無条件刺激」対呈示による条件づけは、「古典的条件づけ」と呼ばれるようになった(古典的条件づけの成立には「条件刺激ー無条件刺激」の対呈示が必須である)。

雑談:心理学者ワトソンは、アルバートという男児に白ネズミを見せてから、背後で大きな音を鳴らした(大きな音は、恐怖を引き起こす無条件刺激である)。これを数回繰り返したところ、男児は徐々にネズミを怖がるようになり、やがて、ネズミを見ただけで、泣いて逃げ出そうとするようになった(なお、この実験には倫理的な問題がある)。アルバートは健康に長生きし、88歳まで存命であったが、動物嫌いだったという。

● マウスに電気ショック(無条件刺激)を与えると、全身がすくみ、心拍増加・血圧上昇などの恐れ反応が生じる。このような、訓練をしなくても、無条件的に生じる反応を無条件反応という(パブロフの実験において、「肉片による刺激」は、唾液反射を誘因する無条件刺激である)。

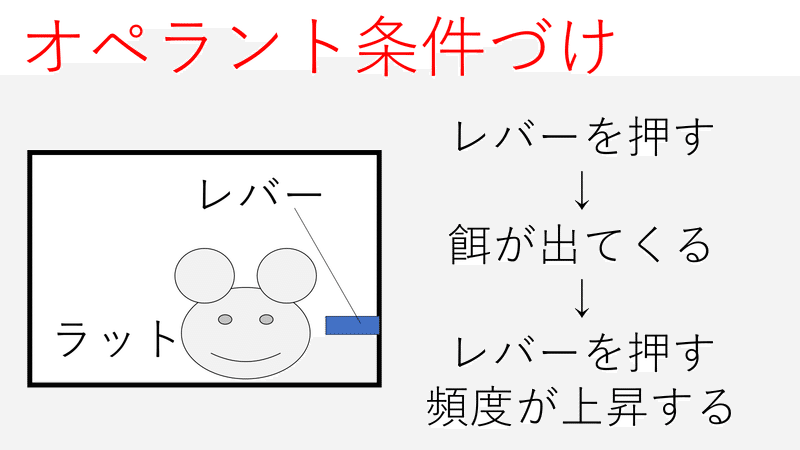

(4)オペラント条件づけ

● 「古典的条件づけ」だけでは、ヒトや他の動物が行う「自発的な」行動を説明できない。

スキナーは、スキナー箱と呼ばれる実験装置を開発した。この装置では、動物がレバーを押すと、報酬として餌が出るようになっている。空腹にさせたラットを箱内に入れると、はじめラットは偶然レバーに触れ、餌を得る。これを何度も繰り返していると、やがて自発的にレバーを押すようになる(ラットは満腹になるまでレバーを押し続ける)。レバーを押すという行動と餌が結びついて、レバーを押す頻度が上がる。

このように、ある『自発的』な行動(レバーを押す)の後に刺激(餌)が加わることで、その行動が生じる頻度が変化することをオペラント条件づけと言う。

● 古典的条件づけやオペラント条件づけのように、刺激や反応を組み合わせることによって生じる学習を連合学習(れんごうがくしゅう)という。

雑談:ある行動が自発された後、ある結果が起こることにより、その行動の自発頻度が増加(あるいは減少)するような場合、この一連の操作(あるいは過程)をオペラント条件づけという。オペラントはスキナーの造語(操作を意味するオペランドに由来する)。

雑談:例えば、「幼児が偶然ある行動(例:勉強する)をしたときには親が賞賛し、勉強しないときは賞賛しないことを繰り返すと、その幼児の勉強をする頻度が増す」という行動原理がオペラント条件づけである。

これは学習理論の考え方であり、操作(英語でoperate)しようとする自発的な行動(先ほどの例では勉強)のことをオペラント行動という(オペラント行動は『制御可能な』行動であり、反射とは区別される。当たり前だが、[パブロフの犬が唾液を分泌するように]幼児の体が何かの合図で勝手に勉強を始めるわけではない)。

雑談:オペラント条件づけの技法によって訓練されたネズミが、地雷を探知している。あるネズミは、100個以上の地雷や不発弾を発見し、表彰を受けた(このネズミは、高齢を理由に引退した)。

雑談:古典的条件づけでは、行動や反応に「先行する」刺激による制御(ベルを鳴らし肉を与えるという操作は唾液分泌の「前」に行われる)が行われており、オペラント条件づけでは、行動や反応に「後続する」刺激による制御(餌による刺激はレバーを押すという行動の「後」に与えられる)が行われている。

講義動画【古典的条件づけとオペラント条件づけ】

(5)試行錯誤

● 何回も試行を繰り返して成功効率を高めていく学習を試行錯誤(しこうさくご)という(試行錯誤学習ともいう)。

*たとえば、ゴールに餌を置いた迷路を用いた実験などにおいて、初回のゴール達成までには長い時間を要するが、2回目以降ではゴール達成にかかる時間が減っていく。

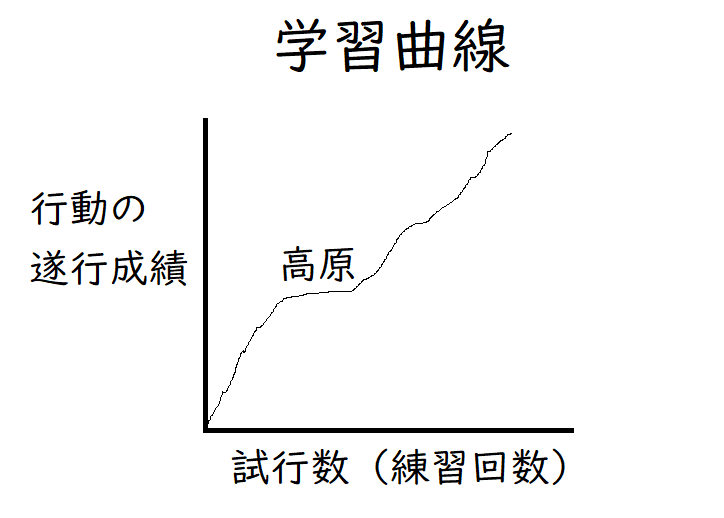

● 学習による行動変化を数量化し、グラフにしたものを学習曲線という。

雑談:学習曲線は、一般に、ある行動の頻度や速度などの指標をとり、この変化量を縦軸に、経験量(日数や試行数)を横軸にプロットして作成する。学習曲線には様々な形をとることが明らかになっている。もし成績の停滞があれば、グラフになだらかな高原ができる。以下は学習曲線のイメージ(受験勉強のような複雑な作業における学習については簡単に議論することはできないが、成績が伸び悩んだ時は「今が学習曲線の高原だろう」と思うと良いかもしれない)。

★知能行動

● 過去の経験をもとに、「未体験の事象に対処する」行動を知能行動(ちのうこうどう)という。

*知能行動も、過去の「経験」に基づいた行動なので、習得的行動のひとつとされることが多い。

雑談:「知能」を厳密に定義することは難しいが、たとえば「動物が未経験の事態に直面した時、それまでに蓄えた経験や情報に基づいて、すみやかに合目的的な行動を選びとる能力」と定義されることが多い。

雑談:「知能をもつのはショウジョウ類やヒト類に限られる」とすることもある(知能の定義は様々で、確定していない)。

雑談:たとえば、ヒトは、過去にその経験がなくても、木の枝に引っかかった風船を、初見で、棒を使ってとることができる(知能行動)。

発展:知能行動に関する実験

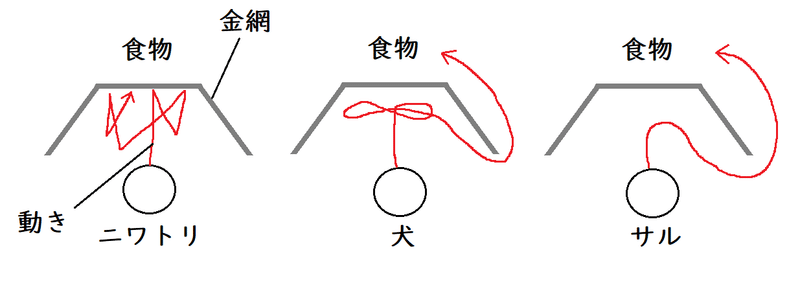

金網の向こうに餌を置く。

①ニワトリは、金網の向こう側の餌に向かって、ひたすら突進する。

②犬は、はじめ、金網のまわりをうろうろと動き回るが、やがて金網を回り込み、餌にたどり着く。

③サルは、行動する前に周囲の状況を把握し、(過去に同じ経験をしたことがないのにも関わらず)餌まで迷わずに到達する(知能行動)。

雑談:生得的な行動としての本能行動と、ヒトなどの知能とは対立的な概念であると考えられてきた。しかし、学習の理解が深まるとともに、両者は重なり合った能力であることが明らかになりつつある。現在では、ヒトとの系統的な近さに応じて動物の知能を順位づけることは、妥当ではないと考えられている。

要点:生物は体内時計をもつ。

● 生物が体内に備えている時間測定機構を体内時計(たいないどけい。生物時計[せいぶつどけい]ともいう)という。環境の変化を排除した条件のもとで、「概ね(circa)1日(-dian)周期で変動する生物現象」を、サーカディアンリズム(概日[がいじつ]リズム)という。

*通常は、概日リズムは、明暗のサイクルや、温度周期などに同調して、24時間の周期を示す(明暗のサイクルがない人工的な環境では、行動の周期が24時間からずれることが知られている)。

雑談:概日リズムは細菌からヒトに至るまで広く生物界で見られる。

雑談:体内時計のリズムに関して決定的な役割を果たす遺伝子を時計遺伝子といい、これまで様々な動物で発見されている。時計遺伝子では、その産物タンパク質による負の自己フィードバックによる転写調節が起こっていると考えられている(時計遺伝子の産物が、時計遺伝子の発現を抑制する。すると、発現が増えては減り、減っては増えるという振動が現れる)。時計遺伝子の発現やその産物のタンパク質の量に約24時間周期の振動が起こることが、体内時計に関係している可能性がある。

要点:ミツバチは、8の字ダンスによって、餌場の位置を伝える。

● ミツバチは、巣で踊るダンスによって餌場の位置を伝える。

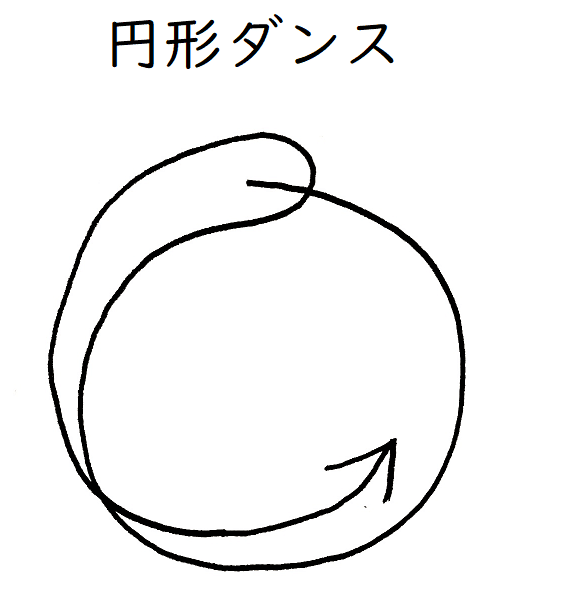

● 餌場が近い時、ミツバチは円形ダンス(えんけいだんす)を踊る(下図)。

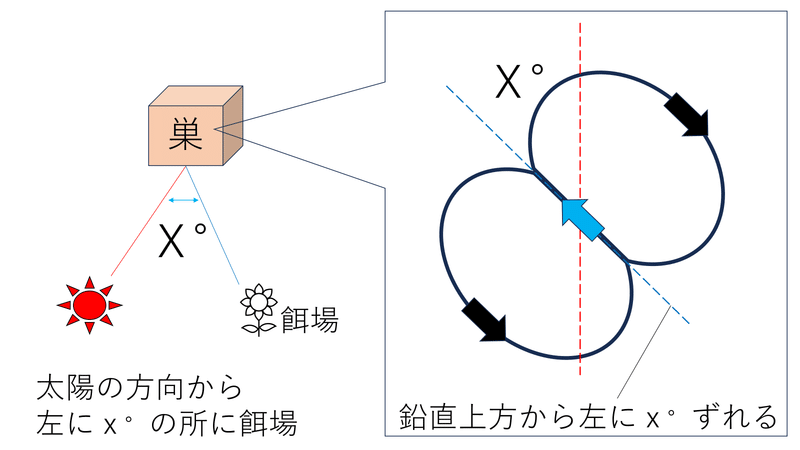

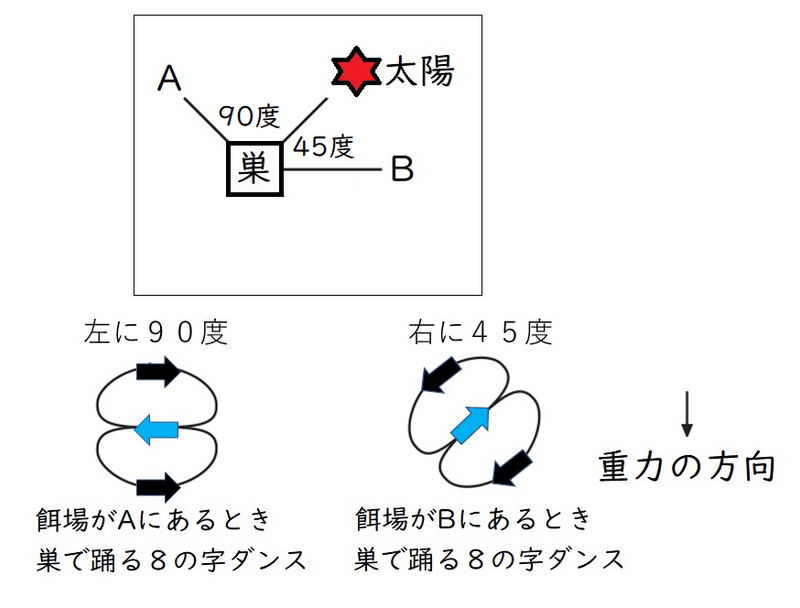

● 餌場が遠い時、ミツバチは8の字ダンス(はちのじだんす)を踊る。

● 「重力の反対方向(鉛直上方)とダンスの直進部(腹部を振りながら直進する)」のなす角が、「太陽ー巣ー餌場」のなす角と一致する。

<Q.上の図で、餌場があるのは太陽の右側じゃない?「太陽の方向から左にx°の所に餌場」ってどういうこと?…ミツバチは巣から太陽を見ていると考えよう。あなたが巣にいて、巣から太陽の方を向いた時、餌場があるのはあなたの左側である。>

● 下図は餌場がA、Bにある時のイメージ。

*単位時間当たりのダンスの頻度は、餌場までの距離を表すことが知られている。

講義動画【ミツバチの8の字ダンス】

ミツバチのダンスについての雑談

・8の字ダンスは垂直巣面で行われる。ダンスの直進部と鉛垂線のなす角が、太陽ー巣ーえさ場のなす角をあらわしている。つまり、視覚情報で得た餌場の位置情報を、重力情報に変換して指示を出している。

・人為的に(実験的に)本来鉛直上方を太陽のある方向とする軸を、ずらすことができる(ミツバチを混乱させ、軸をずらすことができる。鉛直上方ではなく、斜め右上を太陽の方向と見なしたダンスを踊ったりする)。たとえば巣面を明かりで照らしたり、巣面を青空に露出させると、人間の目から見ると、指示角がずれる(ただし、指示を受ける側のミツバチの軸もずれるため、えさ場の位置は正確に伝わる)。

・ミツバチは、太陽コンパスと時間感覚を協調させることで、未経験の時間における太陽の位置を推定し、えさ場の位置を指示することができる。外出したミツバチは、外出した時刻とは異なる時刻に、他個体にえさ場を指示することができる。

・巣の中からは空が見えない。ミツバチどのように太陽の位置を推定するのか?実は、ミツバチには、人間には見えない、太陽からくる紫外線のパターン(偏光の振動方向)を感知する能力があり、直接空と太陽を見なくても、太陽のある方向を知ることができるのである。同じ理由で、曇りの日、太陽が見えない日でも、太陽のおおよその位置を知ることができる。

・ミツバチのダンスはフリッシュが詳しく研究した(フリッシュはノーベル賞を受賞した)。

「ミツバチが特定の指示でも受けないかぎり、前もって予測もできないような場所に餌場をもうけてみた・・・濃い砂糖水を置いてみたところ、ミツバチが早速これを認め、まもなくそれに対応して巣箱ではダンスが始められ、数分後には、新たなミツバチがこの隠された場所へ群をなして集まってきた。この光景を見た私のありのままの気持は、ショックに近いものだった。・・・しかし事実はあくまで事実であった。」「ミツバチはなんらかの方法で、目的地の方位を相互に伝えあっている、という説明以外には言いようもなかった。」フリッシュ『ある生物学者の回想』より

・体表に残る花の香は蜜源植物の香を伝える。 また、蜜源の距離が巣から約100 m未満の場合には円を描く円形ダンスとなり、 それより遠い場合には8の字ダンスを躍る。さらにダンスの速さは距離に反比例し、これによって距離情報を伝達している。 ダンスの継続時間が長いほど蜜源が豊富で、出動する働き蜂が多数必要なことを示す。

要点:ミツバチやシロアリは社会性昆虫と呼ばれる。

● 社会性昆虫:ミツバチやアリ・シロアリなどは、複雑な社会組織をもつ集団をつくって生活する。これらの集団では、女王、ワーカーなど、個体間に形態や役割の分化が起こる。

● ミツバチで社会性が進化してきた背景には、娘との血縁度(遺伝的な近さ)より、姉妹との血縁度の大きさの方が大きいということが関係しているという説がある(覚えなくてよいが、4分の3仮説と言う)。

雑談:①母親だけでなく多くの個体が子育てに関わる。②不妊のカーストがある。③母と成長した子と幼い子が同時に暮らすなどの条件がそろったばあい、特に真社会性と呼ぶ場合がある。(社会性の発達には段階があることが知られている。親が卵を産みっぱなしにして子の世代と親の世代が重複しないものを単独性といい、親が生んだ子のもとに一定期間とどまって保護をするものを亜社会性という)。

雑談:かつては真社会性は社会的ハチ目とシロアリ類だけで出現したと考えられてきた。しかし、現在では、多くの動物で真社会性が見つかっている(アブラムシ、ハダカデバネズミなど)。

発展:血縁度

(血縁度の話は少し難しい。後回しにして、受験勉強のラストで学んでもよい。ただし、最近、出題が増えている。)

● 血縁度(けつえんど)は、2個体間の遺伝的な近縁度を示す尺度である。

● 一般に、血縁度は、「祖先を共有するために同じ遺伝子をもつ確率」で表される(個体Aから見た個体Bの血縁度は「個体Aのランダムに決めた遺伝子が、個体Bにもある確率」と考えてよい)。

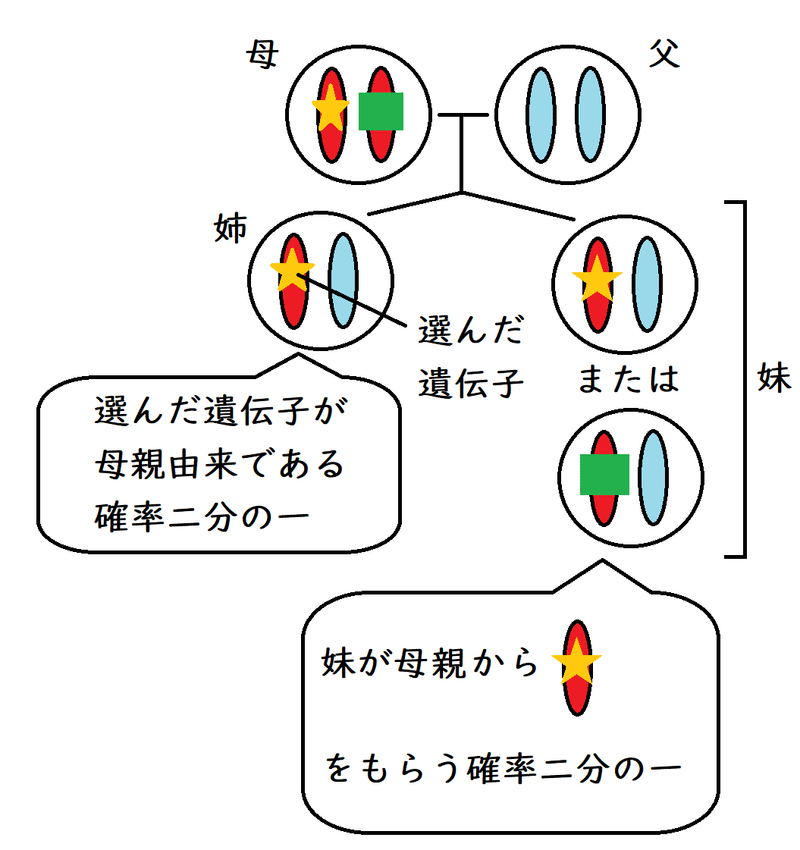

● 二倍体の生物の場合、姉から見た妹の血縁度は1/2。

(姉の遺伝子を1つランダムに選ぶ時、それを妹も持っている確率は1/2)*解説

(1)ランダムに選んだ姉の遺伝子が母親由来である確率は1/2。その遺伝子が妹にも伝わっている確率は1/2。よって、ランダムに選んだ姉の遺伝子が母親由来であり、かつ、その遺伝子が妹にも伝わっている確率は1/2×1/2=1/4。

下図参照。

(下の図では姉に★が伝わっているが、姉に■が伝わった場合でも計算は同様である。妹は★か■のどちらか一方を持つ。それは、母親が減数分裂によって★か■のどちらか一方を配偶子に入れ、子に伝えるからである。)

(2)ランダムに選んだ姉の遺伝子が父親由来である確率は1/2。その遺伝子が妹にも伝わっている確率は1/2。よって、ランダムに選んだ姉の遺伝子が父親由来であり、かつ、その遺伝子が妹にも伝わっている確率は1/2×1/2=1/4

したがって(1)、(2)より、姉の遺伝子をランダムに選ぶ時、それを妹も持っている確率は、1/4+1/4=1/2。

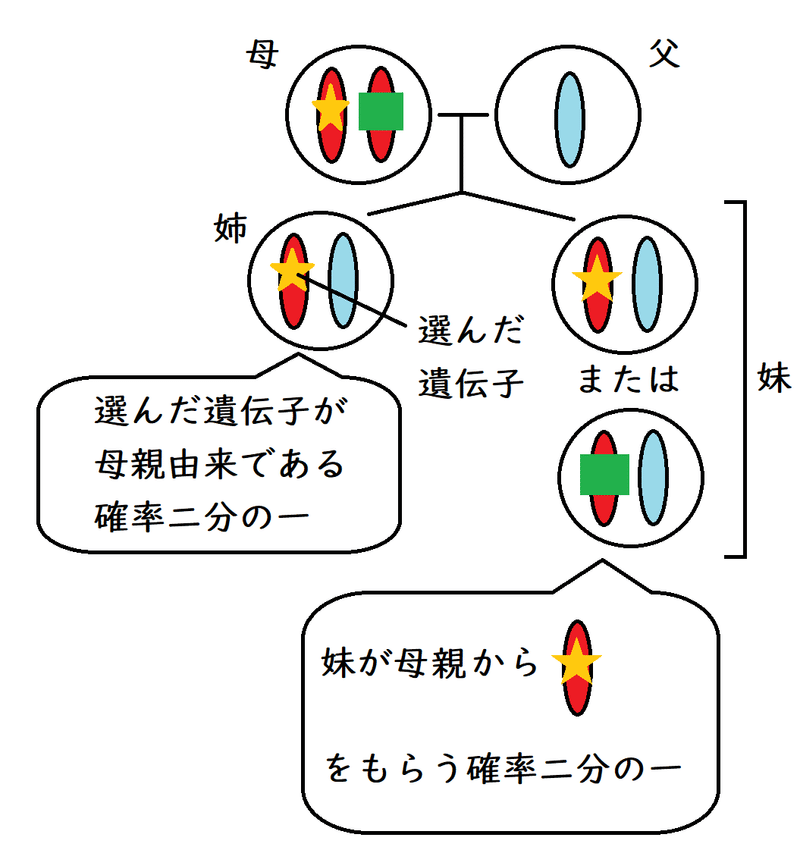

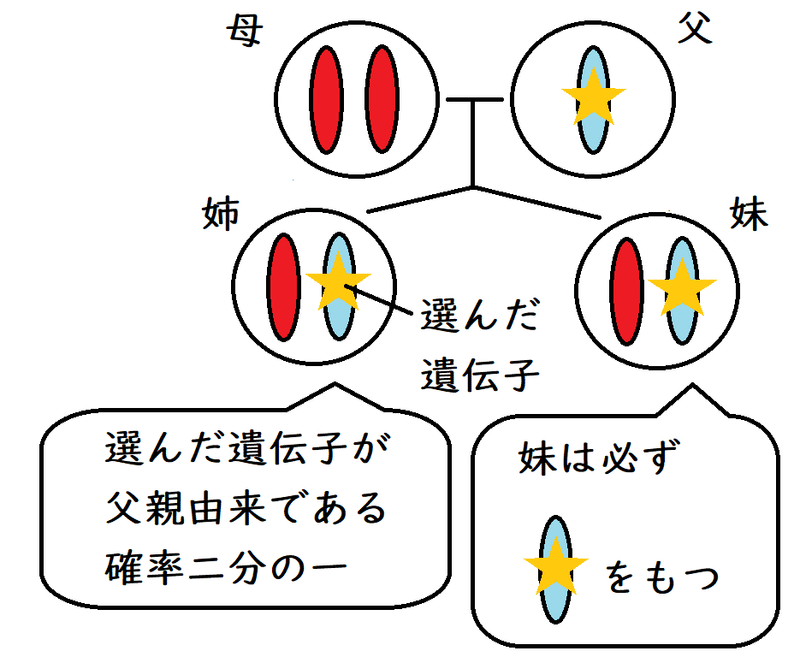

● 父親が一倍体であるミツバチの場合、姉から見た妹の血縁度は3/4。

(姉の遺伝子を1つランダムに選ぶ時、それを妹も持っている確率は3/4)

*解説

(1)ランダムに選んだ姉の遺伝子が母親由来である確率は1/2。その遺伝子が妹にも伝わっている確率は1/2。よって、ランダムに選んだ姉の遺伝子が母親由来であり、かつ、その遺伝子が妹にも伝わっている確率は1/2×1/2=1/4。(二倍体の生物の場合と同様の計算)

(2)ランダムに選んだ姉の遺伝子が父親由来である確率は1/2。その遺伝子が妹にも伝わっている確率は1(ミツバチの場合、一倍体である父親は、減数分裂せずに精子を作る。したがって、父親の持っている遺伝子は必ず子に伝わる)。よって、ランダムに選んだ姉の遺伝子が父親由来であり、かつ、その遺伝子が妹にも伝わっている確率は1/2×1=1/2。

下図参照。

したがって(1)、(2)より、姉の遺伝子を1つランダムに選ぶ時、それを妹も持っている確率は1/4+1/2=3/4。

講義動画【血縁度】

雑談:血縁度は、より厳密には、社会的パートナーとの間の遺伝的類似性を、個体群の他個体に対する場合と比較した測定値として「統計的に」定義される(まず、個体群の平均的個体と、個体Aを見た時に、どの程度の割合で遺伝子が共通しているかを調べる。次に、個体Bが、個体Aと共通する遺伝子を、どの程度多く持っているかを調べる。個体群の平均的個体より高い頻度で共通する遺伝子を持っている場合、血縁度は正となり、低い頻度で持っている場合、血縁度は負となる)。

雑談:ドーキンス博士は著書『利己的な遺伝子』の中で、不妊のカーストを持つハチについて、次のように述べている。

「動物の体は遺伝子の生存を確保するために子作りや、あるいは、同じ遺伝子を共有する他個体の世話に励むように仕向けられている。 この場合、他個体を保護するために、自殺行為をするようでは将来自分の子供を作ることができなくなる。 自殺的な自己犠牲がほとんど進化し得ないのはこのためだ。 しかし働き蜂は自分の子供をつくりはしない 。彼らは子供ではなく血縁者を世話することに全力を注いで、自らの遺伝子を保存しようとする。 不妊の働き蜂が1匹死ぬのは、その遺伝子にとってごく些細なことだ。 それは木の遺伝子にとって、秋に葉を1枚落とすのが些細なことなのと同じようなものだ 。 社会性昆虫を神秘的な存在に仕立てようとする誘惑があるが、実際にはそんな必要は全くない 。」

雑談:真社会性の主役はハチ目である。ほかのどんな分類群よりハチ目で真社会性が発生している(不妊カーストが生じている)。その特別な性質として、オスが未受精卵から育った1倍体であるのに対し、メスは人と同じく受精卵から育った2倍体になることがあげられる 。オスは減数分裂をすることなく配偶子を作るので、そのオスの娘たちの染色体の半分は同一の遺伝子セットである。 オスが1倍体であるために、姉妹同士は 通常の2倍体の生物における親子間よりもさらに近い血縁関係にあることになる。 よってメスの不妊ワーカーは(仮に彼女らが繁殖力を得たとして)、自分で娘を産むよりも、後から生まれてくる妹を育てるほうが、遺伝的に大きな利益を得ることができると考えられる。

発展:利他行動と包括適応度

ミツバチにおいて、ワーカーが妹を育てることは、(妹はワーカー自身と遺伝子を共有しているので)、自らの遺伝子を広めるという点では、子を生産するのと同様に効果がある行為である。このように、(たとえ自らの生存や繁殖を犠牲にしても)血縁個体の生存や繁殖を高められる行為は、自然淘汰(自然選択)によって広まり得る。この過程を血縁淘汰(けつえんとうた)という。

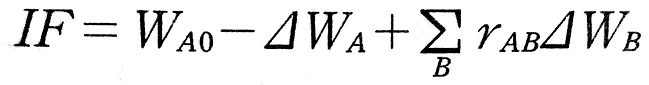

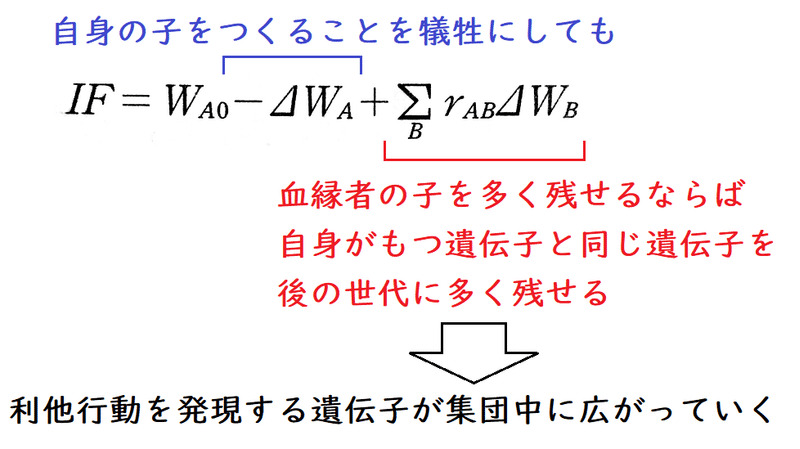

個体のとる行動は、しばしば包括適応度(ほうかつてきおうど。 inclusive fitness)を増大させるような方向に進化する。

他個体に社会的行動を行う個体Aの包括適応度IFは、以下の式で表される。

WAO:個体Aが他個体と何の社会的関係もない時の適応度。

⊿WB:個体Aから社会的行動を受ける個体Bが、その行動によって得る適応度の増分。

ー⊿WA:個体Aが他個体に対する社会的行動を通じて失う適応度。

rAB:個体Aに対する個体Bの血縁度。

Σは個体Aの行動がおよぶ血縁者のすべてについて和をとることを意味している。

*包括適応度は、自身の適応度に加え、血縁度の値で重みづけした血縁個体の適応度への影響も含めた量である。

*適応度はたとえば「その個体が残す子の数(生き延びて生殖年齢に達する子の数)」で評価される。

この(血縁間係のある他個体の繁殖も考慮した)包括適応度を考えれば、自身の繁殖に不利になるのにも関わらず利他行動(りたこうどう。自己の不利益にも関わらず他個体に利益を与える行動)を行う生物が存在する(利他行動を発現する遺伝子が集団中に広がっている)という事実が説明できる(正確ではない表現だが、ある行動を考えた場合に、「その行動により自身の繁殖成功率が下がっても、自身との血縁度が大きい他個体の繁殖成功率が大きく上がれば、その行動は進化の過程で広まっていく可能性がある」ということである。もし、自身の繁殖成功率しか考慮しなければ、自身の繁殖成功率を下げる行動が進化の過程で残っていくとは考えられない)。

*ただし、利他行動の進化については完全には解明されていない。また、包括適応度を正確に計算することは不可能に近い。

雑談:ある行動(たとえば警戒の声を出す)を考える。その行動によって行為者の生存率がCだけ減少するとする(声を出すことによって敵に狙われる)。また、その行動によって行動の受け手の生存率がB上がるとする(警戒の声を聴いた受け手は逃げやすくなる)。行為者にこのような行動をとらせる遺伝子の頻度は、次の式が成り立つ場合に増加すると考えられている。rは行為者から見た行動の受け手の血縁度である。

rB ー C > 0

この式をハミルトンの規則(ハミルトンの不等式)という(不正確な表現を使えば、「利他行動によって自身は不利になっても、血縁個体が大きく有利になれば、その行動は進化し得る」ということである)。

要点:食いわけやすみわけによって、競争関係にある種でも共存が可能となる。

(1)種間競争と競争的排除

● 生活様式や生活上の要求が似ている異種間では、食物や生活空間などをめぐって種間競争(しゅかんきょうそう)が起こる。

● 2種間の種間競争の結果、どちらかの種が絶滅することを競争的排除(きょうそうてきはいじょ)という。

発展:種間競争

種間競争は以下のような実験によって検証された(覚えなくてよいが、生態学者ガウゼが行った。ガウゼは、種間競争の数理モデルの予測を室内実験として最初に検証したと言われている)。

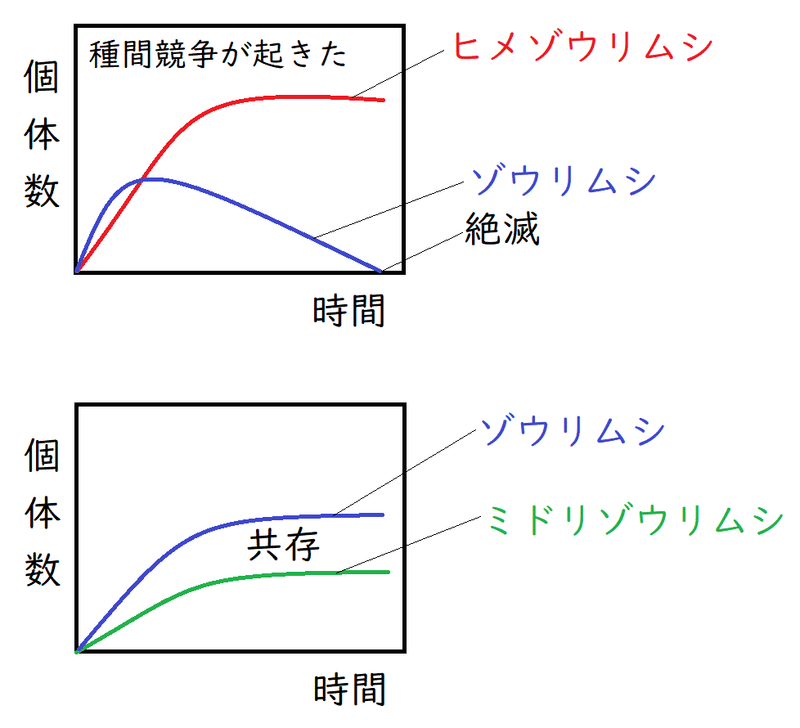

① ゾウリムシとヒメゾウリムシは、それぞれ単独で培養すると環境収容力のレベルにまで増殖した。

② しかし、ゾウリムシとヒメゾウリムシを一緒に混合して培養するとゾウリムシが絶滅レベルまで減少した(種間競争が起きたのである)。

③ 一方、ゾウリムシとミドリゾウリムシは、一緒に培養することができた(ゾウリムシは培養液中のバクテリアを主に食べていたのに対し、ミドリゾウリムシは主に試験管の底の酵母菌を主に食べていた。餌という資源をめぐる種間競争の程度が弱かったので、2種が共存できたのである)。

この結果から、ガウゼは、「生態的に類似した2種(今回の場合は、ゾウリムシとヒメゾウリムシ)は、同じ場所では共存できない」と考えた(覚えなくてよいが、この考えを競争排除則という)。下図はイメージ。

*競争排除則は、「同じニッチを利用する2種は共存できない」と表現されることもある(ニッチについては後述する)。

雑談:ミドリゾウリムシは捕食能力をもつが、同時に、細胞内にクロレラを共生させている。ミドリゾウリムシはクロレラに二酸化炭素や窒素分を与え、クロレラは光合成で得た酸素や糖をミドリゾウリムシに与えていると考えられている(クロレラとミドリゾウリムシは、互いにメリットをもたらす相利共生の関係にあると考えられている)。

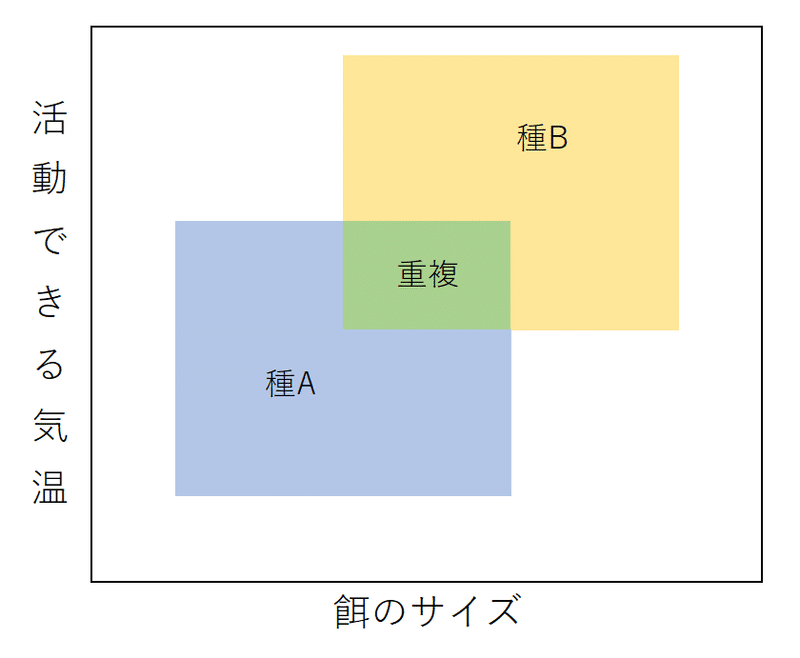

(2)ニッチ

● ニッチ(生態的地位[せいたいてきちい]):ある特定の生物が野外において必要とする環境条件(生息空間や食物資源の状況)。

● ニッチの重なりが大きいほど種間競争は激しくなる。

*ニッチという用語は、「ある生物種の環境要因や食物資源、つまりその生物種が生息する空間的、栄養的な条件」を指して使われることが多い。具体的には、ニッチは、生息場所を特徴づける環境要素(住んでいるのが木の上の方か、下の方かなど。生息空間)や、食べる餌のサイズ・種類(食物資源)などをもとにして表されることが多い(ニッチの定義はいくつかあるが、高校生はあまり気にしなくてよい)。

下図はニッチの概念のイメージ。種Aと種B、それぞれの「活動できる気温」と「食べる餌のサイズ」の情報に基づいて、それぞれの種が占めるニッチが表現されている(互いのニッチが重複しているところでは種間競争が起こる)。

雑談:ダーウィンの『種の起源』の中には「自然の経済における場所」という表現が見られる。これはニッチに近い概念である。

雑談:過去、ニッチについて、様々な定義が提唱されてきた。たとえば「生息場所の究極の単位」(Grinnellによる)、「有機的環境の中での位置、すなわち餌と天敵に対する関係」(Eltonによる)、「個体(または個体群)がすみ、永続してゆくことのできる諸条件の全範囲」(Hutchinsonによる)など。このことからもわかるように、ニッチは非常に定義が難しい語である。高校生は、今使っている教科書の定義に従えばよい。

雑談:小笠原諸島では、グリーンアノールというトカゲ(外来生物)が大増殖している。小笠原諸島でグリーンアノールが激増した理由として、以下の2つが考えられる。①グリーンアノールの天敵が小笠原諸島に存在しなかった。②小笠原諸島には、グリーンアノールと同じニッチを占める生物が存在しなかった(種間競争の相手となる生物が存在しなかった)。

雑談:探偵は、ある人物について調べる場合、その人の住所、職業、趣味、友人、および彼が一般生活において演じている役割について調べる。探偵は彼のニッチを調べているかのようである。

雑談:もともと、ニッチは、装飾品などを置くための壁の「窪み」のことである。人の能力にあったふさわしい地位や適所といった意味もある。

雑談:アズマモグラとコウベモグラは、箱根山付近を境に、はっきり分布が分かれている(東側にアズマモグラ、西側にコウベモグラ)。これは、両者のニッチが近い(どちらも土の中に住み、ミミズや昆虫を餌としている)ため、同じ場所で共存できないからだと考えられている(このように、よく似た生活場所や餌を要求する生物は、多くの場合、同じ場所には生息しない。同じ場所に共存する場合には、餌を別にしたり、別な時間に活動したりする)。

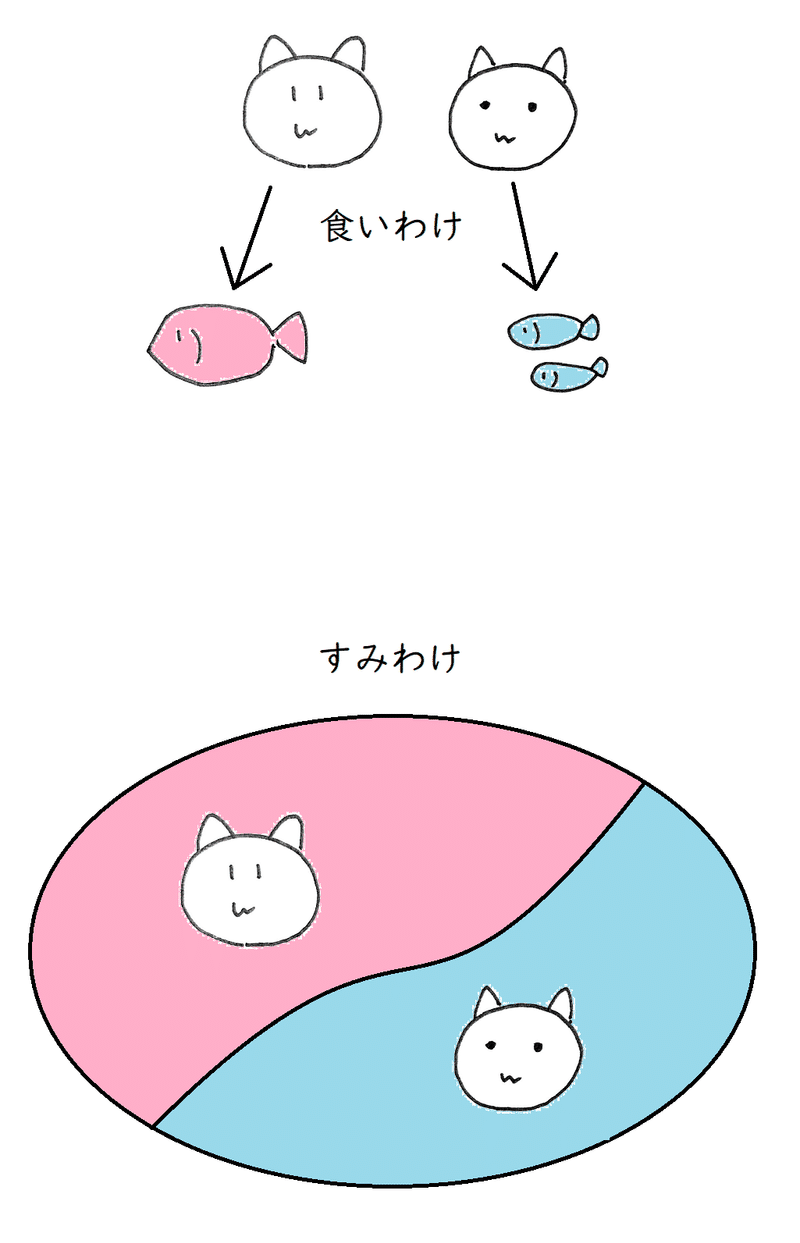

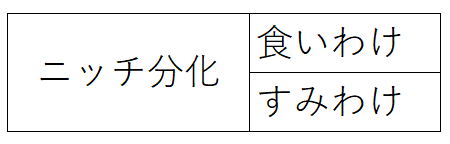

(3)食いわけとすみわけ

● 食いわけ(食物を違える)やすみわけ(空間的・時間的な生活の場を違える)により、競争関係にある種でも共存が可能となる。

*すみわけとは、生息空間をめぐっての競争の結果で、個々の種のすみ場所が異なっている状況を指す。

*食いわけは、食物資源をめぐっての競争の結果で、個々の種の食物内容が異なっている状況を指す。

*食いわけやすみわけのプロセスは、「他種の影響を受けてニッチが変わっていくこと」と言ってよい。

*以下は食いわけとすみわけのイメージ。

雑談:すみわけは「生活様式の似た種は、空間的あるいは時間的に生息場所を分離する」とする概念である。すみわけの概念は、日本では生態学者・人類学者の今西錦司によって発展された。

「いろいろな生物が同一地域内に共存しているのが認められるといっても・・・生活の場の異なったもの同士であるならば、共存といっても実はその生活空間が異なるのであり、もっとわかりやすい言葉を用うるとすれば、要するに同一地域といっても、その地域を棲み分けることによって、いわばお互いの間の縄張り協定がすでに出でき上がっているものというようにも考えられる。」「同じ食物を求める動物はお互いに時間的に棲み分けている場合が少なくない」「一つのものから分化発展したいろいろな生物が、この地球上を、あるいはその一地域なり一局地なりを棲み分けることによって、お互いにお互いの生活を成り立たせている」今西錦司『生物の世界』より

雑談:高校生はまったく気にしなくてよいが、森林における高木層・亜高木層・低木層・草本層・地表層のような階層構造も、すみわけの例として扱われることがある。ただし、すみわけは調和的自然観に基づく概念であるから、たとえば「マツ林の中でアカマツ(高木層)とススキ(草本層)がすみわけている」と捉えることはあまり好ましくない。一見すみわけが起きているように見えても、一般に、この両者の間には戦いが続いているからである。やがてよく成長したアカマツによって光が遮られ、林床が暗くなれば、ススキは消え去る運命にある。これに対して、たとえば極相森の高木層と草本層は比較的よく調和しており、(すみわけの背景にある調和的な自然観を考えれば)すみわけの概念によく合っている。

雑談:似たような資源をめぐってA種とB種が競争関係にあるとする。時間が経つにつれ、(1)または(2)が起こっていく可能性がある。

(1)A種とB種のどちらか一方が競争的排除により絶滅する。

(2)食いわけ、すみわけが起き(ニッチが移動し)、A種とB種が共存する。

雑談:「同一の資源を要求する異種の生物同士が、時間がたつとともに資源利用を互いに分けて共存するようになること」をニッチ分化という。食いわけやすみわけなどのニッチ分化によって、競争関係にある種でも共存が可能となる)。

雑談:兄弟で、同じゲームをやろうとするとゲーム機をめぐる競争と排除が起こる。兄弟の一方がゲームで遊び、もう一方は外で遊ぶようになればどちらも満足できる。これはニッチ分化のようなものである(冗談です)。

● ニッチ、食いわけ、すみわけの用語の厳密な定義は少し難しい。例を見て「似たような生物でも、食物や生活空間などを違えれば、共存できるのか」と思っておけばよい(この原理は、難しいことでも不思議なことでも何でもない。同じものを要求する2つの種が争えば、どちらかが排除される可能性は高いだろう。しかし、要求するものを変えれば、共存できる)。

*食いわけの例:ドジョウ科やハゼ科の川魚は、通常水生昆虫を食べるが、コイ科の底魚と共存すると、水生昆虫ではなく藻類を食べるようになる。

雑談:食いわけは、正確には「相似た食性を示す2種以上の動物のそれぞれの個体群が、種自身の要求からいえば同じものを食べられるのに、他種がいる場合、種間競争の結果、食物を分け合っている現象」を指す。

*すみわけの例①:イワナは水温の低い上流に、ヤマメは水温の高い下流に生育することが多い。他種がいない場合、イワナは水温の高い下流にも分布し、ヤマメは水温の低い上流にも分布する。

*すみわけの例②)リスは昼間に活動し、ムササビは夜活動する。

雑談:すみわけは、正確には「似た生活様式をもつ2種以上の生物において、各種単独で生活する場合の要求からいえば同じところにすむことができるのに、他種がいる場合は種間競争が生じ、その結果生息地を分け合う現象」を指す。

雑談:すみわけが起きているかどうかは、実験的に一方の種を除去することなどによって確かめられる。また、現時点では競争が起きていない場合でも、過去の競争の結果、生息地の異なるようになった状況を指してすみわけと言うこともある。

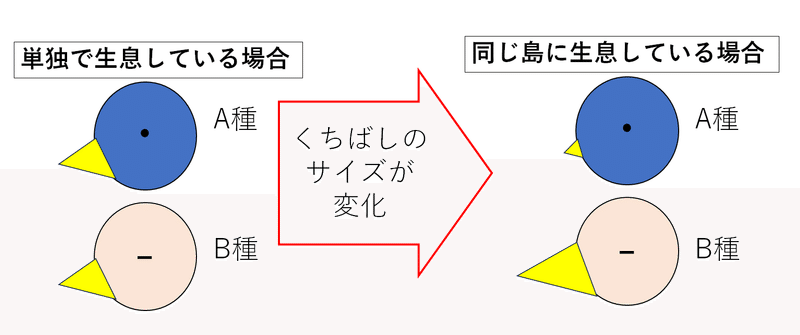

(4)形質置換

一方の種が同じ場所に存在する場合としない場合とで、他方の種の形態が異なることがある。例えば、鳥や昆虫において、相手の種がいる場合、餌が競合しないように、くちばしや大あごのサイズが変化している現象が知られてる。この現象を形質置換(けいしつちかん)という。

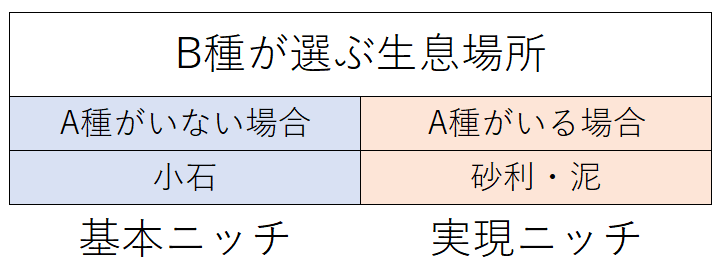

発展:基本ニッチと実現ニッチ

資源をめぐる競争がない場合を想定したニッチ(ある種が単独で存在する時のニッチ)を基本ニッチ(きほんにっち)、他種との競争などにより狭められた現実のニッチ(他種との競争によって変形させられたニッチ)を実現ニッチ(じつげんにっち)と呼ぶことがある。

たとえば、ある近縁な2種のザリガニ(A種とB種とする)は、それぞれ単独で生息する時は、両種とも川底に丸い小石が転がっている場所を好む。しかし、川の中流域で2種が同所的に生息する場合は、A種との競争に弱いB種が、本来の好みである小石の底から、砂利や泥底に生息場所を移す(基本ニッチが実現ニッチに変化した)。そうすることでA種とB種の共存が可能になっている。

雑談:友達と合コンに行くときは、友達の着てくる服とは異なる系統の服を着ていく必要がある。「あいつは合コンに白いTシャツでくるだろう。本当なら俺も白いTシャツで行きたいが、俺も白いTシャツを着ていったら悲惨なことになる。黒いシャツを着ていこう」。友達がこない場合に選ぶ服(白T)が基本ニッチ、友達がくる場合に選ぶ服(黒シャツ)が実現ニッチである(冗談です)。

雑談:高校生はまったく気にしなくていいが「同一の資源をめぐる種間競争」が現実に起こっていることを証明することは、簡単ではない。2種の間で競争が起きていることを調べるには、生命表を用いて、個体群の変動に大きく影響する要因が、気候でも天候でも天敵による捕食でもなく、「資源の不足によるもの」だと明確に示す必要がある。また、同じ環境・資源のもとで、いずれか1種を排除する区画と、対照区画を設置し、個体数の変化を見る必要がある。様々な実験条件を慎重に設定する必要があり、種間競争のはたらきを実際にデータとして示すことは、非常に難しい。

雑談:異なる地域で、同じニッチを占有する種を生態的同位種という。

例①)オーストラリアのフクロアリクイと、アメリカのアリクイ

例②)アジアのトラと南アメリカのジャガー

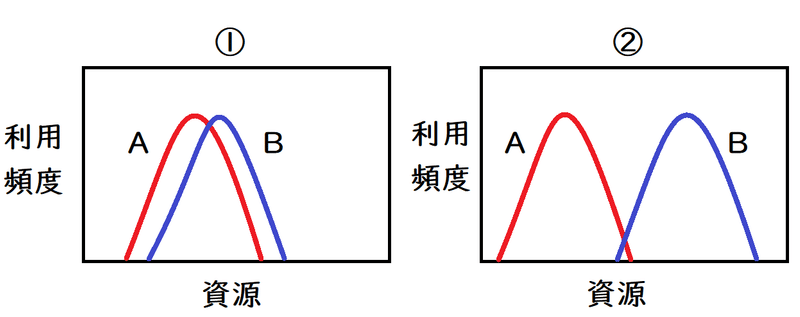

発展:資源利用曲線(しげんりようきょくせん)

「食物」や「生活場所(空間)」は、生物にとっての「資源」と見なせる。資源の利用のしかたを、その利用頻度で示したグラフを資源利用曲線(しげんりようきょくせん)という。下図は、種Aと種Bについての資源利用曲線のイメージ。①のように、資源の利用のしかたが似ている(ニッチが重なっている)と、激しい種間競争が起こり、一方が絶滅することがある。②のように、資源の利用の仕方が異なる場合(すみわけや食いわけがこれに当たる)は、種Aと種Bは共存できることが多い。

*覚えなくてよいが、もともと①のようであったのが、時間が経つにつれて②のようになることがある。これをニッチシフトという。

雑談:ニッチは時間的に変化していくことが知られているが、その変化には、次の2つのレベルがある。

(1)短期的なレベル(個体の一生[または、せいぜい数世代の期間]に起きる変化)

(2)長期的なレベル(進化史的な時間の規模で起きる変化)

講義動画【ニッチ】

要点:生物同士の関係には、共生や寄生などがある。

● 共生:共存する異種の生物間において、互いに、または一方が利益を受けている関係。相利(そうり)共生と片利(へんり)共生がある。

① 相利共生:互いに利益を受ける場合。

例 )マメ科植物は根粒菌に光合成産物を与え、根粒菌はマメ科植物に窒素固定して得た窒素化合物を与える。アリはアブラムシから分泌物(糖を含む)をもらい、代わりにアブラムシを守る。サンゴ虫は藻類に住処を提供し、藻類はサンゴ虫に光合成産物を提供する。

② 片利共生:一方のみが利益を受け、他方は利益も不利益も受けない場合。

例 )カクレウオはフジナマコの体内に隠れる。コバンザメはサメやエイに付着して保護を受け、食べ物のおこぼれをもらう。

● 寄生(きせい):一方が利益を受ける生物(寄生者)、他方が不利益を受ける生物(宿主)となる関係。

例)カイチュウ(ヒトの腸に寄生)、ヤドリギ(寄生植物で、サクラなどの枝に寄生)、ナンバンギセル(寄生植物で、ススキなどの根に寄生)

雑談:非光合成寄生植物であるギンリョウソウは、腐った落ち葉などに「死物寄生(腐生)」し、腐葉土から栄養を得ているとする本が多い。しかし、実際は、ギンリョウソウは、他の植物に共生する菌根の菌糸から栄養を吸収していると考えられている。

雑談:寄生植物は、生きた宿主から、水、無機栄養、時には光合成産物を吸収する。中には、光合成を行わない寄生植物もある。小学生の時に学んだ、「植物は光合成をする生き物です」というルールには、例外があることになる。

● 中立:互いに利害関係にない。

例 )ダチョウとシマウマ

● 片害(へんがい)作用:ある生物の分泌物などが、他の生物に不利益をもたらすこと。

例 )セイタカアワダチソウの他感作用(たかんさよう。アレロパシーともいう)・・・他の植物の成長を抑制する物質を分泌する。

*他感作用(アレロパシー):一つの生物、特に植物が隣接して生活している競争者に負の影響を与える現象。

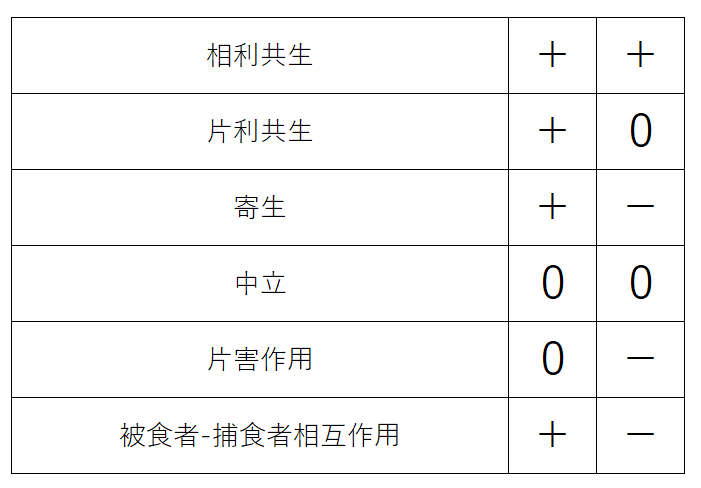

*相互作用(生物間の相互関係)のまとめ

+:利益

ー:害

0:無関係

雑談:群集(自然界にみられる「異種」の生物の集まり)や個体群(ある空間を占める「同種」個体の集まり)においてみられる生物間の相互関係を「相互作用(そうごさよう)」という。上の表は、群集においてみられる相互作用の例である。

発展:食うー食われるの関係(被食者ー捕食者相互作用)

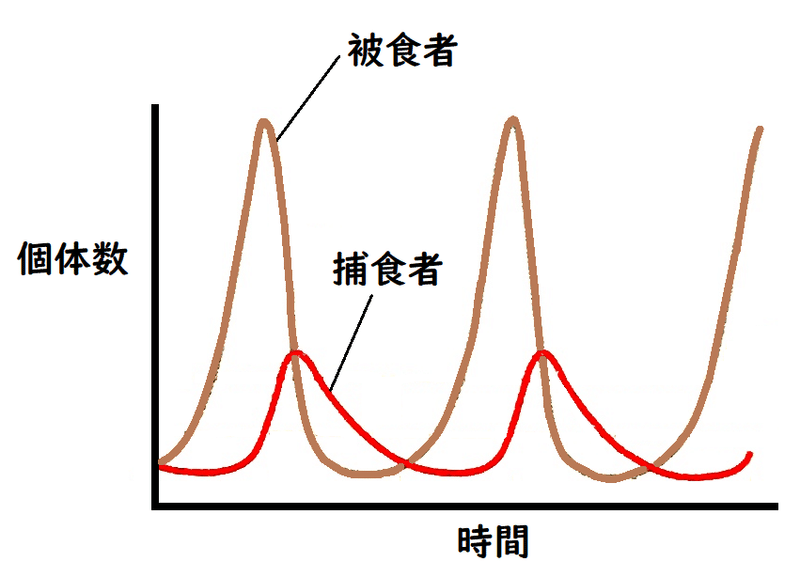

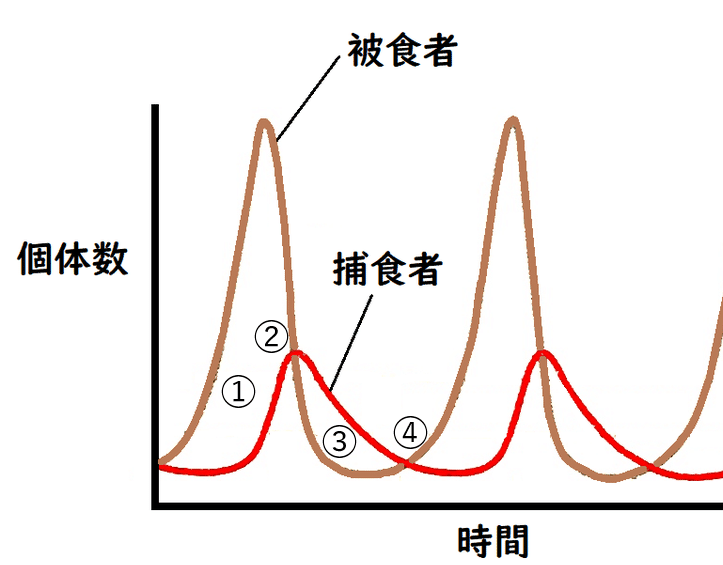

食うー食われるの関係(被食者ー捕食者相互作用)も、生物同士の相互作用の例である。以下のように被食者、捕食者の個体数は、周期的に変動する(ただし両者の位相はずれている)ことが知られている。

*実際に実験室で、安定な周期的変動を再現するのは難しい(安定な平衡状態になるか、振動のために捕食者または両者が全滅してしまう)。しかし、野外において、いくつか例は知られている(カナダにおけるオオヤマネコとカワリウサギの個体数の周期的変動など。ただし、個体数の周期的振動が、捕食者と被食者の相互作用のみが原因である[他の要因は関係していない]と、はっきり証明された例はない)。

高校生は「被食者の増減に少し遅れて捕食者が増減する」というイメージで捉えてよい。

下図は被食者と捕食者の増減のイメージ。

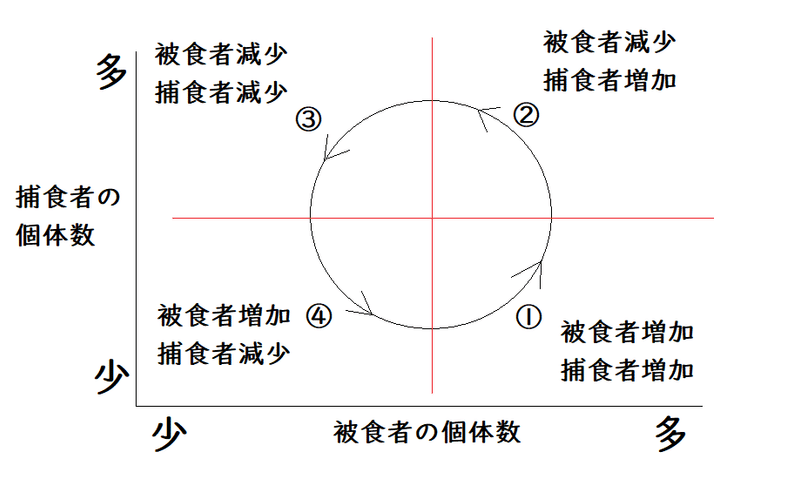

細かく見ると、以下のような過程が繰り返されている。

①被食者が増え、それを食べる捕食者も増える。

②捕食者は増えていくが、被食者は食べられて減り始める。

③被食者の減少が続き、捕食者も減り始める。

④捕食者が減少し、被食者が増加を始める。

①へ戻る。

これを、下のような丸いグラフで表現することができる(実際は、条件によってグラフの形は歪む。ふつうは綺麗な円にはならない)。

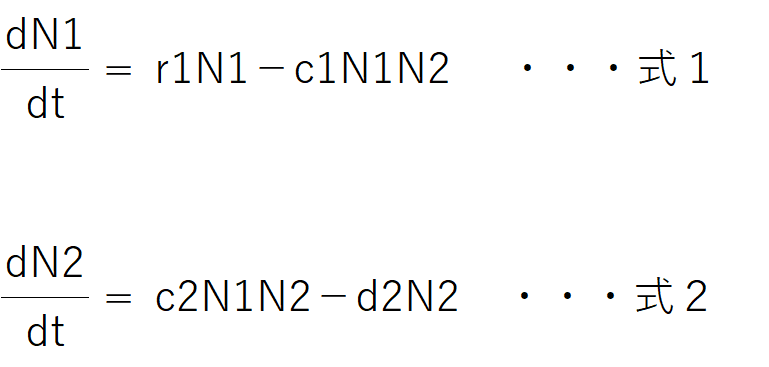

雑談:高校生は知る必要はないが、上の現象は、以下のロトカ-ヴォルテラ式という微分方程式で表される(ロトカとヴォルテラが独立に導いた)。

被食者の個体数:N1

捕食者の個体数:N2

r1:被食者の内的自然増加率(正の定数)

d2:被食者のいない時の捕食者の減少率(正の定数)

c1:被食者が捕食者にとらえられることに関する正の定数

c2:捕食者が採餌によって増加することに関する正の定数

t:時間

dN1/dt、dN2/dt:それぞれ、被食者の個体数が変化する勢い、捕食者の個体数が変化する勢いのようなイメージ。

上の丸いグラフは、ロトカ-ヴォルテラ式のN1、N2について、その変化をグラフに表したものである。

*被食者が捕食者に捕食され減少する影響が式1の(-c1N1N2)に現れ、捕食者が増加する影響が式2の(c2N1N2)に現れている。

*捕食者によって被食者が食われる速度は、捕食者と被食者の両方に比例し、c1N1N2である(これは両者がランダムに出会った場合に、ある確率で食われるという仮定に基づく)。

*c2N1N2は、「捕食者は被食者を食べるほど増える」ということを表す。

*捕食者は、餌がない時は、飢えて死ぬので、減少率d2で減少する。

*式1、2の微分方程式について深く考える必要はないが、

「被食者がいないと(N1=0)、捕食者は減少し続け、絶滅すること(式2について、dN2/dt=負となりN2は減少を続ける)」

また、

「捕食者がいないと(N2=0)、被食者は増加し続けること(式1について、dN1/dt=正となりN1は増加を続ける)」

ことはわかると思う。

講義動画【食物連鎖・捕食者と被食者の個体数の変化】

要点:生物の分布には様々な様式がある(集中分布・一様分布・ランダム分布)。

● 生物の分布には様々な様式がある。

①集中分布:群れなどにみられる。

雑談:親植物から「ほふく枝(茎の地際から水平に伸び、先端に次世代のシュートとなる芽をそなえている枝)」などで広がる植物では、個体がかたまりになるし、1本の植物の種子がその近くに落ちて、種子が発芽すると、若い植物のかたまりができる。そのような場合も集中分布が見られる。

② 一様分布(いちようぶんぷ):縄張りなどで見られる。競争が起る場合も一様分布に近づく。

③ ランダム分布:個体がランダムに分布している。

雑談:ランダム分布はまれである。ランダム分布が基準になって、①や②が決められることが多い。ランダム分布より粗密の度合いが大きい場合「集中分布」、小さい場合「一様分布」とすることが多い。

挿絵:石の集中分布

わかっていないこと

● なぜ鳥は正確に渡りを行うことができるのか、完全には明らかになっていない。

● 多くの動物が様々な走性を示すが、それが何の役に立つのか、わかっていないことが多い。

● 様々な動物の行動に関連する神経回路について、その多くは完全には明らかになっていない。

● どのような神経回路が知能行動を可能にしているのか(なお、予知、予測、創造、言語能力を生み出す脳の仕組みについては、ほとんど明らかになっていない)。

● 我々は他の生物の生活についてどこまで知ることができるのだろうか。

雑談:あなたは「もし、コウモリになったら、どんな感じなんだろう?」と思ったことがあるかもしれない。哲学者トマス・ネーゲルは、論文『コウモリであるとはどのようなことか?』の中で、次のように述べている。「たとえ私が徐々に姿を変えていって、ついにはコウモリになることができるとしても、現在の私を構成している要素の中には、そのように変身した未来の私の状態の体験がどのようなものになるのかを、想像可能にしてくれるものは存在しないのである。」

● 利他行動はどう進化してきたのか。

● 昆虫の不妊の労働カースト(社会性昆虫)はどう進化してきたのか。脊椎動物では、ハダカデバネズミで不妊のヘルパーが指摘されているが、そのような特殊な進化はどのような段階を踏んで実現したのか。

● 動物の様々な行動に、どの遺伝子が関わるのかについては、まだほとんどわかっていない(動物の行動は、遺伝子と環境の間の複雑な相互作用の結果であると考えられている)。