【高校生物基礎】第14講「肝臓はどのような働きをもつのか?」

~プロローグ~

肝臓は、成人男性で1.5Kgくらいの重さがある。これはちょっとしたダンベルくらいの重さである。肝臓は、腹腔の右上部分にある。肝臓は多様な機能を持ち、現在でも、肝臓の機能を人工臓器で代用することはできない。

また、肝臓は非常に再生力が強く、その一部を切除しても、肝細胞が盛んに分裂し、失った部分を埋め合わせる。成長も縮小もしていない肝臓では、細胞死と細胞分裂の速度が、正確に釣り合っている。

腸で吸収された様々な物質は、肝門脈を通って、まず肝臓に運ばれる。肝臓はまるで関所である。肝臓において毒は処理され、過剰なグルコースはグリコーゲンとして貯蔵される(腸で吸収された物質が、そのまま体循環に入り込まないようになっている)。

肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれている。肝臓に障害があっても、自覚症状が出にくい(肝臓には感覚神経が入り込んでいないという特徴があり、障害を受けても痛みを感じない)。

「細胞内における統合メカニズムは、天上でオーケストラを指揮している小さな天使である。その存在はわかるが、彼はテオリア―生命の秘密そのもの―であるので、その顔はヴェールによってかくされている。秘密を誇張しすぎているだろうか?もしも疑うなら肝細胞を見るがよい。…グリコーゲンをつくることができ、…化学の難問題を解決し、…毒を取り扱い、ヘモグロビンの化学サイクルを調節し、尿酸を合成する、等々を行うことができる。」ハーディー

★テストに出やすいワード

①肝小葉

②肝門脈

③グリコーゲン

④解毒作用

⑤胆汁

要点:肝臓は人体の化学工場である。解毒作用・胆汁生成・グリコーゲンの貯蔵など、多様な役割を持つ。

● 肝臓は、非常に大きな臓器であり、体重の約1/50(成人男子で約1.2kg)の重さがある。

雑談:肝臓は人体の化学工場ともいわれる。肝臓の得意技は、「合成と分解」である。

● 肝臓の働き:

① 解毒作用(げどくさよう)

*アルコールや、薬の成分(有用な薬も、体は異物と認識する)などを分解する。

雑談:大人の言う休肝日とは、お酒を控え肝臓を休ませる日のこと。

雑談:肝臓はP450(シトクロムP450とも呼ばれる)という酵素群をもつ。酵素群P450は薬物や毒物を代謝し、排泄しやすくしている。P450酵素は自身に結合した薬物を酸化するが、たとえば、2種の薬物がP450酵素の結合部位を奪い合い、互いの代謝を阻害する場合がある。そのため、薬物の組み合わせによっては、互いの代謝が阻害され、薬物の血中濃度が危険なレベルまで上昇する可能性がある(これが、医者が薬を処方する際、他に使っている薬がないか患者に確認するの理由の一つである)。

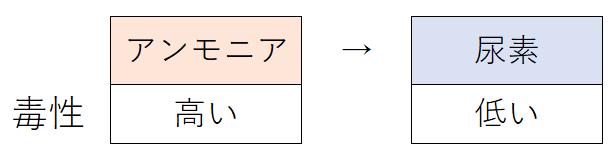

② 尿素の生成

*毒性の高いアンモニアを比較的無害な尿素(にょうそ)に変える。肝静脈にはたくさんの尿素が含まれている。

雑談:アンモニアはタンパク質の分解産物などとして生じる。もし大量のアンモニアが尿素に変換されず、そのまま脳に送られると、脳に障害が起こり、昏睡状態を引き起こす(その他、高濃度のアンモニアは、様々な有害な現象を引き起こすと考えられているが、その分子的な機序については完全には解明されていない)。

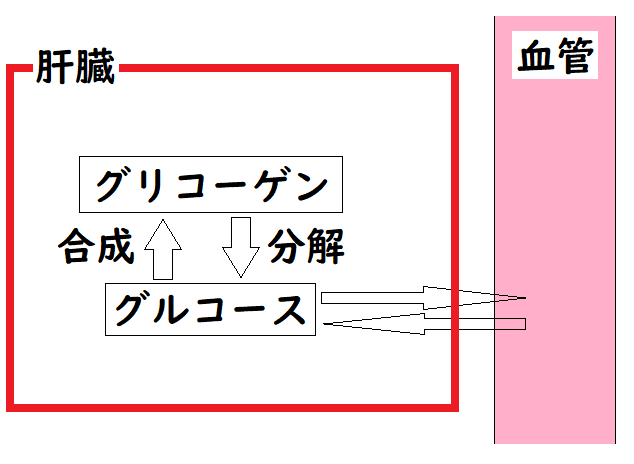

③ 血糖量の調節

*グリコーゲン(グルコースが長くつながったもの)の合成・分解←血糖値を一定に保つため。

*グリコーゲンの「ゲン」は「源」みたいなイメージ。グリコーゲンはグルコースの源みたいなイメージ。

*グルコースが血液中にばら撒かれれば血糖値は上昇し、血管からグルコースが回収されれば血糖値は下がる(一般に血中のグルコースを血糖と言う)。

雑談:グリコーゲンは、ほとんどどの細胞にも存在するが、特に骨格筋と肝臓に多い。グリコーゲンはデンプンとよく似ている。しかし、グリコーゲンのほうが、鎖の枝分かれが多く(ところどころに以下のような枝分かれができる)、末端がたくさんある。したがって、多くの末端からグルコースを切り離すことができ、すばやく分解するのに有利である(同様に、多くの末端にグルコースを付加できるので、すばやく合成も行える)。

雑談:グリコーゲンは非常にコンパクトである。また、不溶性であるので、浸透圧を上昇させない。もし、グルコース分子が結合してグリコーゲンをつくっていなかったら(細胞が栄養源をすべてグルコースの形で蓄えていたとしたら)、細胞は吸水して、すぐに破裂するだろう。

④ アルブミンなどの、血しょうに含まれるタンパク質の生成

*アルブミンは水に溶けやすいタンパク質の総称。様々な物質の運搬に働いたりしている(浸透圧の調節にもかかわる。詳しくは高校範囲外)。

*血液凝固に関わるフィブリノーゲンなどのタンパク質も、肝細胞で主に合成されている。

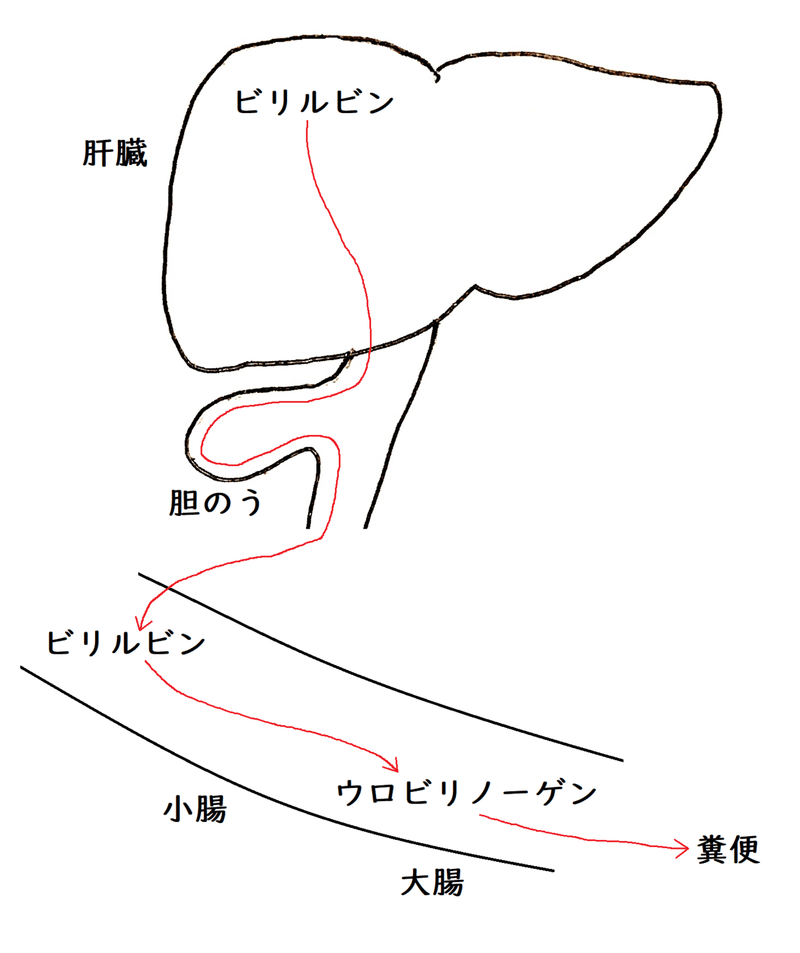

⑤ 胆汁の生成

*胆汁(たんじゅう)は脂肪の分解を助ける(胆汁自身がが脂肪を分解しているわけではない。脂肪を分解する酵素リパーゼはすい液などに含まれる)。胆汁は胆のうに蓄えられ、濃縮された後、十二指腸(小腸の最初の部分)に放出される。

問題:次の文章の正誤を答えよ。

「胆汁は脂肪を分解する。」

答え:誤り

胆汁は脂肪の分解を「助ける」。脂肪の分解を触媒するリパーゼはすい液などに含まれる。

発展:ビリルビン

胆汁の主な成分は胆汁酸と胆汁色素である。胆汁色素は、古くなった赤血球が破壊されるときに生じるビリルビン(排便の色はビリルビンが変化した物質に基づく)からつくられる。胆汁は脂肪を乳化する。これは石けんの作用に似ている。乳化された脂肪にはリパーゼが作用して分解が進行する。

雑談:ビリルビンはヘモグロビンの分解産物である。ビリルビンは、アルブミンと結合して肝臓に至る。肝細胞に取り込まれたビリルビンは胆汁中に分泌される。腸管内に分泌されたビリルビンは(腸内細菌の働きによって)ウロビリノーゲンになる。ウロビリノーゲンは糞便中に排泄される。糞便や尿の色はウロビリノーゲンが酸化されたウロビリンによる。

雑談:十二指腸に運ばれた大きな脂肪滴は、胆汁に含まれる胆汁酸などの作用で、脂肪小滴になる(脂肪小滴になると表面積が非常に大きくなる)。これを乳化(にゅうか)と言う。リパーゼは、油層と水層の界面においてのみ作用するため、乳化によってリパーゼの酵素活性は約1000倍に増加する。下図はイメージ。

⑥熱発生による体温の生成

最も発熱量が多いのは骨格筋で、2番目に発熱量が多いのが肝臓である。

*①~⑥の他にも、肝臓は血液の貯蔵などにはたらいている。

雑談:肝臓は循環血液量の調節に働く。肝臓は心拍出量の25%以上をプールしている。

雑談:肝臓は、胎生5か月ごろまでは、造血器官として機能している。

雑談:肝臓の類洞にいるクッパー細胞が、老化赤血球などを貪食している。

要点:肝臓は肝小葉(かんしょうよう)という単位が集まってできている。各々の肝小葉は肝細胞が集まってできている。

● 肝臓は、六角柱状の肝小葉と呼ばれる基本単位(直径1mm程度)が50万個集まってできている。1つの肝小葉に50万個の肝細胞がある。

下図は肝小葉のイメージ。

● 肝小葉は六角柱状の構造物(およそ直径700μm、高さ2mm)である。中央を縦に中心静脈(ちゅうしんじょうみゃく)が走っている。

● 肝細胞の大きさは約20μm。

語呂「20歳になったらマイクロバスで関西へ(20マイクロメートル、肝細胞)」

雑談:肝臓が一定の大きさを保っているのは、細胞が死ぬ速度と誕生する速度を厳密に調節しているからであるが、その機序についてはほとんど明らかになっていない。

雑談:実際は、ヒトを含む多くの動物では、小葉と小葉の境は不明瞭である。ブタやラクダでは小葉間の境は明瞭である。

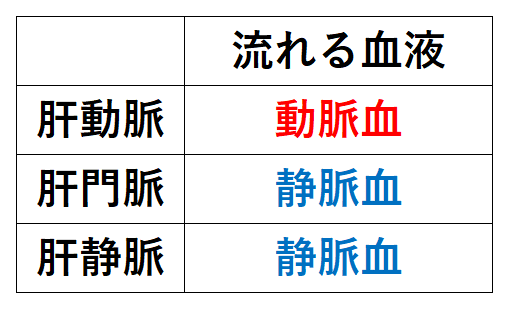

● 肝臓には、肝動脈と肝門脈(かんもんみゃく)という2つの血管から血液が流れ込む(重要。動脈や静脈だけでなく、門脈もつながっている!)。

● 肝動脈(動脈血が流れる)からは酸素に富んだ血液が、肝門脈(小腸で吸収された多量のグルコースを含む静脈血が流れる)からは栄養に飛んだ血液が流れ込んでくる。

問題:動脈血が流れる血管を選べ。

①肝動脈 ②肝門脈

答:①

問題:グルコースを多量に含む血液が流れる血管を選べ。

①肝動脈 ②肝門脈

答:②

問題:ラットを用いて肝門脈の血液が肝臓を経由しないで大静脈に流れるような手術をした。その結果、脳に障害が起こって昏睡状態になった。その理由について説明した以下の文章の空欄を埋めよ。

「生物に有害な( ① )は、肝臓において比較的無害な( ② )に変換される。そのため、肝臓に流入する血液が減ると、脳に流入する( ① )( ① )濃度が高まり、昏睡状態を引き起こす。」

答え:①アンモニア ②尿素

雑談:消化管にで体内に取り込まれた様々な物質は、肝門脈を通って肝臓に入り、処理を受ける。肝門脈があることによって、肝臓が体中に分配する栄養配分の制御を行うことができる。また、体内に取り込まれた毒物を真っ先に処理することができる。まるで肝臓は門番である。

● 肝小葉の中心にある中心静脈は、肝小葉を出た後、次第にまとまって、最終的には肝静脈となり、下大静脈に合流する。

● 肝小葉の毛細血管は太く、洞窟のようなので類洞(るいどう)とよばれる。

● 下図は肝小葉の断面のイメージ。血液は中心静脈に向かうが、胆汁(緑の矢印)は外側に向かうことに注意。

雑談:肝動脈と肝門脈と胆管の枝は、一緒に存在することが多く、「肝三つ組み」と呼ばれる。

講義動画【肝臓】

Q&A

Q.中心静脈と肝静脈って何が違うの?…中心静脈が集合して肝静脈になる。

Q.肝門脈の門脈って何?…血管は基本、動脈→毛細血管→静脈→心臓のように走る。しかし、静脈が心臓に戻る途中で、もう一度毛細血管を形成するものを門脈という。下垂体門脈などもあるが、覚えなくてよい。

Q.肝小葉って1個の細胞?…違う。50万個の細胞(肝細胞)の集まり。

Q.グリコーゲンの合成・分解がどうして血糖値の調節に役立つの?…血糖値とは、血液を流れるグルコースの多さを表す値である。肝臓にはグルコースが長くつながったグリコーゲンという物質が貯蔵されている。これをバラバラにして、生じたグルコースを血液中にばらまけば、血糖値が上がる。逆に、グルコースをグリコーゲンとしてしまっておくこともできる。後に学ぶインスリンやグルカゴン等のホルモンがこのしくみ(グリコーゲンの合成・分解)を調節している。

問題:以下は肺循環と体循環を表した模式図である。

(1)グルコースを最も多く含む血液が流れる血管

(2)尿素の含まれる量が最も少ない血液が流れる血管

(3)酸素を最も多く含む血液が流れる血管

を、①~③からそれぞれ選べ。

①肝門脈 ②肺静脈 ③腎静脈

答え:(1)①消化管で吸収された多量のグルコースは、肝門脈を流れる。

(2)③尿素は腎臓でこしだされるため、腎静脈に流れる血液に尿素は少ない。

(3)②血液は肺で酸素を受け取る。よって肺静脈にはたくさん酸素を含む血液が含まれる。

問題:動脈血(酸素を多く含む血液)が流れる血管を1つ選べ。

①肝門脈 ②肺静脈 ③肺動脈

答え:②(肺静脈には肺から帰ってきた血液[酸素をたくさん含む動脈血]が流れる。なお、肝門脈には静脈血が流れる[肝門脈を流れる血液は、一度消化管を経由しているので、消化管で酸素を降ろしてしまっている。)

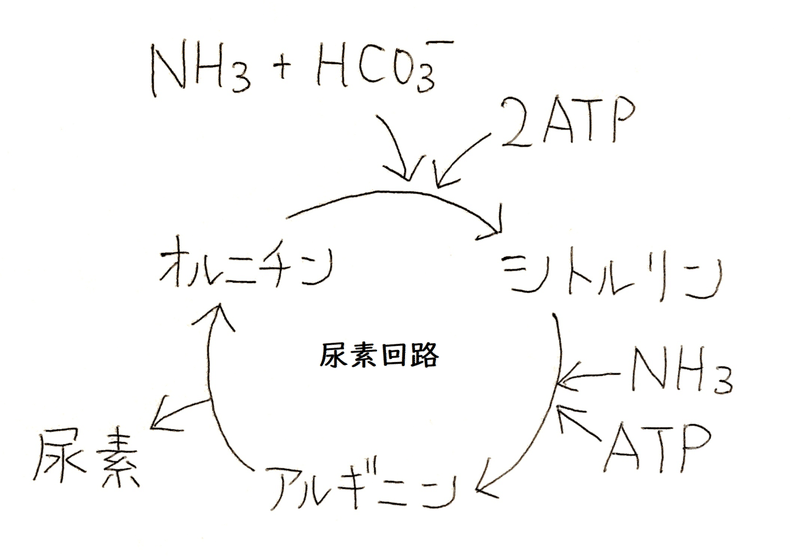

発展:尿素回路

(「尿素回路」という用語以外は、ほぼ問われない。)

● 肝臓は、尿素回路(にょうそかいろ)という代謝経路によって、有毒なアンモニアを毒性の低い尿素に変換している。

● 高濃度のアンモニアは有毒であり、その濃度は低く保たなければならない。血中アンモニア濃度が異常に高くなると、死か、あるいは精神障害が引き起こされる。

下図はイメージ。

(図ではADPやリン酸などは描いていない)

語呂「おっしゃる(オルニチン→シトルリン→アルギニン)」

雑談:実際は、尿素回路は、もっと複雑な回路である。ミトコンドリアのマトリックスの中で起きる反応過程が含まれる。尿素回路において、アンモニアとアスパラギン酸からの窒素が、尿素に転換される。

(1)NH3とHCO3ーから(2分子のATPを用いて)カルバモイルリン酸が生成する。(図の上の反応)

(2)オルニチンとカルバモイルリン酸が反応してシトルリンになる。

(3)シトルリンとアスパラギン酸がATPのエネルギーを用いて縮合してアルギノコハク酸になる(図では省略している)。アルギノコハク酸はアルギニンとフマル酸に分解される。フマル酸は回路から出ていく。

(4)アルギニンは尿素とオルニチンに分解される。

雑談:植物や細菌にも尿素回路の全酵素が発見されている。

発展:窒素排出物

哺乳類や両生類の成体、軟骨魚類(サメやエイ)では、窒素排出物として尿素を排出する。しかし、硬骨魚類や両生類の幼生はアンモニアの形で、は虫類・鳥類・昆虫は尿酸(にょうさん)の形で窒素を排出する(硬骨魚類などは、生育環境に大量の水があるため、アンモニアを排出しても、アンモニアが周囲の大量の水にすみやかに溶けてしまい、害が少ない。対して、尿素は比較的無害であり、ある程度体内に蓄積することができる。ただし、尿素を排出する場合、体外排出までの間、尿素を多くの水に溶かして蓄積しなければならない。一方、鳥類などが排出する尿酸は、水に不溶で毒性が低いため、強く濃縮して排出することができ、水を節約することができる[体内水分量を減らして体重を減少させることができるため、体重を軽くすることができ、飛翔に有利である]。また、尿酸は水に不溶のため、浸透圧を上げずに卵の中で濃縮でき、卵内の個体が安全に発生できる。なお、哺乳類も尿酸を排出するが、それは主に核酸の分解産物であり、あえて尿素を尿酸に変換しているわけではない。)。

下図はサメ(軟骨魚類)の模型の写真(国立科学博物館より)。

発展:エタノールの代謝

(まれにアルコールデヒドロゲナーゼという名称が問われるが、それ以外はほぼ問われない。)

①(飲酒などにより)体内に吸収されたエタノールの90%以上は、肝臓で酸化されてアセトアルデヒドになる。この酸化は、主に肝細胞の細胞質に存在するアルコールデヒドロゲナーゼ(アルコール脱水素酵素[だっすいそこうそ])の作用による。

②生成されたアセトアルデヒドは毒性が強く、細胞膜を破壊する。そのため、アルデヒドデヒドロゲナーゼ(アルデヒド脱水素酵素)によってさらに酸化されて酢酸になる。酢酸はアセチルCoAになり、クエン酸回路に入って分解されるか、脂肪酸の合成に利用される。

*なお、アルデヒドデヒドロゲナーゼにはいくつかのアイソザイムがある(同一の個体内に、同一の反応を触媒する酵素が2種類以上ある場合、それらを、当該酵素の「アイソザイム」と呼ぶ)。日本人の約半数は主要なアイソザイムが欠如しているため、お酒に弱い。

雑談:大学生になったら、酒の飲み過ぎに注意せよ。肝臓をいたわれ。