【高校生物基礎】第23講「生物は窒素をどのように手に入れるのか?」

~プロローグ~

DNAやタンパク質は多量の窒素(N)を含んでいる。そのため、生物は、どうにかして窒素を自らの体に取り入れなくてはならない。窒素は、生態系において多くの形態で存在している。大気には、大量の(容積比で78%)分子状窒素(N2)が含まれる。生物が大気中の窒素を獲得するには、N同士をつなぐきわめて安定な三重結合を切断する必要がある。工業的な窒素固定法であるハーバー・ボッシュ法では、200~1000気圧の条件下で、四酸化三鉄などを触媒として、H2とN2を500~600℃に加熱して反応を進める。驚くべきことに、窒素固定細菌は、ATPとニトロゲナーゼという酵素を用いて、常温・常圧下で同様の反応を推し進める。自然界では、窒素固定細菌による窒素固定などによって、年間約1.9億トンの窒素が固定されている。

★テストに出やすいワード

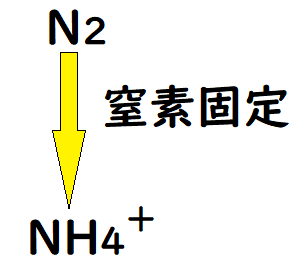

①窒素固定

②硝化作用

③硝化細菌

④窒素同化

⑤脱窒

*新課程生物基礎では、窒素循環は教科書範囲に入っていないので注意せよ。

要点:空気中のN2は窒素固定細菌によってNH4⁺に変えられる。NH4⁺は硝化細菌の働きでNO3⁻に変えられる。

*以下、いろいろな『細菌』が登場するが、すべて原核生物である。『細菌』とは、原核生物の1大グループにつけられた名称である。

(1)窒素を含む化合物

● 生体に含まれるアミノ酸(したがってタンパク質)や塩基(したがってATP、DNA、RNA)、クロロフィルなどの有機物には窒素が含まれている。

● 生物の遺体や排出物中の有機窒素化合物は、分解者によってNH4+に変えられる。

(2)窒素固定

● 多くの生物は空気中の窒素(N2)を直接利用することができない。しかし、根粒菌(こんりゅうきん。原核生物)、ネンジュモ、アナベナ(ネンジュモやアナベナはシアノバクテリア。原核生物)、クロストリジウム(嫌気性の原核生物)、アゾトバクター(好気性の原核生物)などの細菌は窒素固定細菌とよばれ、空気中の窒素(N2)を取りこみNH4+に変える。このはたらきを窒素固定という。

● (少し発展)クロストリジウムは嫌気性の細菌(酸素が少ない環境で生育する)。アゾトバクターは好気性の細菌(酸素が多い環境で生育する)。

雑談:アゾトバクターの「アゾ」は窒素を表す(azoの語は、窒素ガスの性質から、"窒息"を意味する語と関連している。「窒素」は「a(not) zote(生きる)」=「生きられない」から付けられた元素名である)。

● (少し発展)放線菌や多くの光合成細菌(ほとんどの緑色硫黄細菌、多くの紅色硫黄細菌)も窒素固定を行う。

● 根粒菌はマメ科植物にNH4+を供給し、植物は光合成産物(光合成でつくった有機物)を根粒菌に供給する(これはお互いにメリットのある相利共生の関係である)。

● 空中放電によっても窒素固定が起こる(昔から「雷が多い年はよく作物が育つ」と言われていた。事実、高電圧放電により、N2から硝酸と亜硝酸への酸化が促進される)。

雑談:根粒菌はマメ科植物と共生しているときのみ窒素固定を行う。

雑談:マメ科植物は化学物質を分泌し、根粒菌を誘引する。根粒菌は根毛から侵入する。根粒菌は周辺の細胞を刺激して体細胞分裂を起こさせ、根粒が形成される。

雑談:19世紀後半まで、根粒は、何かの病気であると考えられていた。

雑談:窒素源がもともと豊富な土壌中では、マメ科植物は根粒菌との共生を行わないことが知られている(根粒菌にアンモニアを貰う必要がないので、光合成産物を根粒菌に渡すのは無駄である)。

雑談:数年おきにマメ科植物を植えて土壌を回復させるという農法は昔から行われている。刈敷(草などを畑や水田に敷き込むこと)などを行うことによって、地力が維持される(マメ科植物のもっていた窒素化合物が土地に供給される)。

発展:ニトロゲナーゼと酸素

ニトロゲナーゼは酸素があるとうまく働かない。マメ科植物は、根粒内の酸素濃度を非常に低く維持している。根粒内には、レグヘモグロビン(久保秀雄が発見)という酸素と結合しやすいヘムタンパク質がある(根粒中の感染細胞内で合成される)。レグヘモグロビンは、酸素と結合することによって、酸素によって阻害されるニトロゲナーゼ周辺の酸素分圧を下げていると考えられている。

シアノバクテリアであるアナベナは、異質細胞という酸素濃度の少ない細胞をつくり、そこで窒素固定を行うことが知られている。

雑談:アゾトバクターは好気性の細菌である。しかし、ニトロゲナーゼは酸素に弱い。アゾトバクターのような好気性細菌は、呼吸を活発に行うことにより、低い酸素濃度状態を維持していると考えられている。

雑談:マメ科植物以外の植物(ハンノキ、ヤシャブシなど)と共生している窒素固定細菌(放線菌など)もいる。根粒菌とマメ科植物の共生も含め、まだその共生の過程については未解明なことが多い。どうしてマメ科植物が根粒菌との共生システムを獲得したのかについても、解明されていない。

雑談:窒素固定細菌は作ったアンモニアを用いて窒素同化を行う。根粒菌は、自身が使用しなかったアンモニアを排出し、植物体に放出する。

雑談:窒素固定細菌の死滅に伴い、アンモニアが放出される。ある種のシアノバクテリアは、冠水した場所(嫌気的な環境)でのみ窒素固定を行う。アジアの水田では、そのようなシアノバクテリアが役立っている。冠水時、窒素を固定し、乾燥したときに死ぬことにより、固定した窒素を土壌に放出している。

雑談:窒素固定細菌がいなければ、窒素の循環が滞り、多くの生物が死滅するだろう。

「土から離れては生きられないのよ。」映画『天空の城ラピュタ』より シータの言葉

雑談:窒素は植物の生育に欠かせないものである。市販されている肥料の中には、たくさんの窒素が入っている。下図は市販されている肥料の袋に記載された成分表示。「アンモニア性窒素」という表示は、窒素がアンモニアの形で含まれていますよ、ということを表している。

(3)硝化細菌と硝化作用

● NH4+は、土壌中の硝化細菌(しょうかさいきん。硝化菌ともいう。硝酸菌と亜硝酸菌が含まれる)のはたらきによってNO3− に変えられる。これを硝化作用(しょうかさよう。硝化ともいう)という。

発展:硝化細菌

硝化細菌(亜硝酸菌と硝酸菌)は、化学合成細菌というグループの細菌で、無機物の酸化により化学エネルギーを得て、その化学エネルギーで二酸化炭素から有機物を合成している。 光合成では有機物の合成に光エネルギーを用いるが、化学合成では化学エネルギーを用いる。アンモニアは酸化され亜硝酸に、亜硝酸は酸化され硝酸になる。無機物の酸化によって、エネルギーが取り出される(紙が燃えると光エネルギーや熱エネルギーが放出されるのと似ている。ただし、有機物の酸化と異なり、無機物の酸化によって取り出せるエネルギーは、非常に少ない。一般に、化学合成細菌の増殖スピードは遅い)。

亜硝酸菌はアンモニウムイオン(NH4+)を亜硝酸イオン(NO2−)に変える。硝酸菌は亜硝酸イオン(NO2−)を硝酸イオン(NO3−)に変える。亜硝酸菌と硝酸菌は化学合成細菌である。これらの細菌は無機物を酸化して得た化学エネルギーを使って炭水化物を合成し生育している。

講義動画【化学合成】

(発展です)

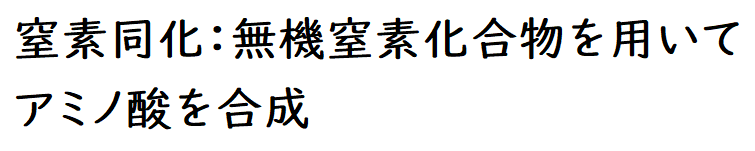

(4)窒素同化

● 植物は、根から吸収した無機窒素化合物(アンモニウムイオンや硝酸イオン)を用いて、アミノ酸(有機窒素化合物)を合成する。このはたらきを窒素同化(窒素を用いた同化[生合成反応])という。

発展:窒素同化

根から吸収された硝酸イオンは、植物のもつ酵素によって還元されて、結局はアンモニウムイオンになる。その後、他の酵素によってアミノ酸の窒素が他の有機化合物に受け渡されていく。

講義動画【窒素同化の詳細】

(発展です。窒素同化については、発展生物で詳しく学びます。発展生物の資料「代謝④」に詳細があります。)

(5)脱窒

● 土壌中の硝酸イオンの一部は脱窒素細菌によってN2 に変えられて、大気中に戻る。これを脱窒(だっちつ。脱窒素作用ともいう)という。

雑談:脱窒素細菌は硝酸呼吸という呼吸を行っている(硝酸イオンは最も一般的な酸素の代わりになる電子受容体であり、硝酸呼吸を行う微生物はたくさんいる)。硝酸呼吸は酸素の代わりに硝酸イオンを用いる呼吸であり、窒素(N2)が排出される。

雑談:硝化は好気的な条件で起こりやすい(硝化の反応にO[酸素]を用いていることに注目せよ)が、脱窒は嫌気的な条件で起こりやすい。

(6)エネルギーは生態系内を循環しない

● エネルギーの流れ(エネルギーは生態系内を循環しない):生産者の光合成によって取りこまれた光エネルギーは、化学エネルギーなどに変換されたながら(たとえば、ATPの中の化学エネルギー、グルコースの中の化学エネルギー)、生態系の中を流れる。そして最終的には熱エネルギーとなって地球外に放出され(たとえば呼吸には熱の放出が伴う)、生態系外(宇宙空間)へ出て行く。

したがって、エネルギーは炭素や窒素などの物質のように生態系内を循環することはない。(重要)

雑談:地球の外の宇宙も生態系に含めて、宇宙生態系を論じる場合もあるが、ここでは考えない。

(7)窒素循環のイメージ

*土壌中の有機物は微生物の働きによって分解され、アンモニアに変化する。

下図は窒素循環のイメージ。

①大気中の窒素(N2)は窒素固定細菌の窒素固定によって(あるいは土壌中の有機物が分解されることによって)アンモニウムイオンに変わる。

②アンモニウムイオンは硝化細菌の硝化作用によって硝酸イオンに変わる。

③硝酸イオンやアンモニウムイオンは、植物の根に吸収され、窒素同化(アミノ酸の合成)に利用される。硝酸イオンは脱窒素細菌の脱窒により窒素(N2)となり、大気中に放出される。

講義動画【窒素循環】

講義動画【細菌と菌類】

講義動画【生態系】

要点:人類は、解決しなければならない課題を抱えている。

(難問になりにくい。教科書でよく学習すればよい。)

(1)外来生物

● 外来生物の移入:人間活動によって、本来の生息場所から別の場所へ移され、そこに定着した生物を外来生物という(国内での移動も含む。たとえば、関東にしか生息しない生物を、関西に人間が持ち込んだ場合、その生物は外来生物になり得る)。外来生物を捕食する生物(天敵)がいないことなどによって、移入された生態系で急激に増える場合がある。外来生物が増えることによって生態系のバランスがくずれ、在来種が絶滅に至ることもある。

有名な外来生物:マングース、アメリカザリガニ、ウシガエル、オオクチバス(ブラックバス)、ブルーギル、セイタカアワダチソウ

*外来種の駆除のために、さらなる外来種を導入することは危険である。在来種を捕食する可能性があるからである。昔、奄美大島のハブを捕食させるために、マングースが導入された。しかし、ハブは夜行性で、マングースは昼行性であった。マングースは、在来種のアマミノクロウサギを食べた。

(2)温室効果ガス

● 温室効果ガス:二酸化炭素、フロン、メタン、水蒸気など。

(水蒸気には高い温室効果があるが、温室効果ガスに含めないことも多い。)

講義動画【炭素循環・温室効果・真核生物の8系統群】

● 近年、大気中の二酸化炭素濃度は増加し続けている(上下に波打ちながら増加している。グラフが波打つのは、夏に光合成が活発になり、二酸化炭素濃度が減少するからである)。

雑談:赤外線が大気中のガス成分に吸収されると、熱が宇宙に放出されず、温暖化が進行する(二酸化炭素などの温室効果ガスは赤外線を吸収し、再び地上に放出する。この戻ってきた赤外線が、再び地球の表面を暖めると考えられている)。

(3)フロンによるオゾン層の破壊

● フロンは、(有害な紫外線から地球環境を守る)オゾン層を破壊する。また、フロンは温室効果ガスでもある。

雑談:フロンは、クロロフルオロカーボン類(メタン・エタンを塩素化、フッ素化したものの総称)である。CClF3など、様々な種類がある。フロンガスは安全な冷蔵庫の冷媒などとして重宝されてきた。また、フロンは高い温室効果も持つ(二酸化炭素と同量であれば、数千倍の温室効果がある)。フロンガスは、大気の流れによって移動する。大気の流れの影響で、南極にオゾンホールができやすい。

(4)酸性雨

● 工場の排煙や、自動車の排気ガスに含まれるSOxや、NOxが大気中で反応し、硫酸、硝酸などが生成する。これが酸性雨の原因の一つである。

(5)自然浄化

● 自然浄化(自浄作用):河川や湖沼(こしょう)に流入した汚濁物質が、生態系のさまざまな作用により濃度を減少させる現象。

*ただし、自然浄化で処理できる有機物の量には限界がある。

雑談:「三尺流れれば水清し」「水に流す」などのことわざは、日本の河川の清らかさと、高い自然浄化能力を表していると考えることもできよう。

講義動画【自然浄化】

(6)富栄養化

● 富栄養化(ふえいようか):生活排水・農業排水などから多量のN(窒素)、P(リン)が湖沼、河川などに流入し、植物プランクトンが大増殖し、水質が悪化する現象(自然浄化の限度を超える多量の汚水が流れ込むと、河川や湖沼にはN、Pなどの栄養塩類が増加することが知られている)。

*「富栄養化」は、もともとは水域が貧栄養湖(栄養塩類が乏しく生物の生産性[生産者の行う有機物の生産量が目安となる]が小さい湖)から富栄養湖(栄養塩類が豊富で生物の生産性が大きい湖。長い時間が経つと浅くなり、陸化する)へと変化する現象を指す用語だったが、最近は、上記のような人間活動による汚濁を指すことがほとんどである(覚えなくてよいが、このような人間の生活に関わる様々な側面に由来する富栄養化を、特に人為的富栄養化という。対して、動植物遺体の流入や岩石の風化、土壌からの溶脱など、自然条件による富栄養化を自然的富栄養化という)。

*富栄養化により、①~③が起こり、大量に生物が死滅する可能性がある。

①大量に生産された有機物の分解に伴い、酸素濃度が低下する。

②プランクトンが毒物を放出する。

③魚のえらにプランクトンがつまる。

*富栄養化によって、赤潮やアオコが発生する。いずれも植物プランクトンが大増殖している。

・赤潮:海水の表面が赤褐色になる。ケイ藻、渦鞭毛藻類(ヤコウチュウなど)などが増えている。

・アオコ(水の華):湖沼などの表面が青緑色になる。シアノバクテリア(ミクロキスティスなど)などが増えている。

雑談:ヤコウチュウが発光する生物学的意義は明らかになっていない。

● BOD(生物化学的酸素要求量):水中の微生物によって(好気性微生物の呼吸によって)消費される溶存酸素量。

● COD(化学的酸素要求量):水中にある物質を化学的に酸化するのに要する酸素の量。

*BODもCODも、汚い水(有機物を多く含む水)ほど大きくなる。

雑談:CODはBODより短時間で求めることができるが、有機物によって酸化されやすい物質とされにくい物質がある。また、BODは生物分解性有機物のみの酸化に必要な酸素量を表す。

雑談:正確には、CODを直接求めることはできない。KMnO4などの強力な酸化剤を用いて有機物を酸化し、使われた酸化剤の量をもとに、有機物を分解するために必要な酸素の量を計算して求める。

雑談:CODの測定では、BODと違い、酸化されやすい無機物(Fe2+、S2-など)も酸化される。なので、ふつう、CODはBODより大きな値になることが多い。

雑談:海や湖では、植物プランクトンが、汚濁物を分解せずに、呼吸を行い、酸素を消費する。したがって海や湖では、汚濁物質の分解以外でも酸素が消費されるので、BODは使えないことが多い。また、生物にとって有害な金属イオンを含んでいる場合も、BODは使用できない。

雑談:汚水の処理などには、細菌が利用されている。たとえば、アンモニアを含む汚水の処理を考える。アンモニアを含む汚水を好気的な環境(酸素がたくさんある環境)に送り、そこで硝化細菌のはたらきを利用してアンモニアを硝酸に変える(硝化には酸素が必要である)。その後、今度は嫌気的な環境(酸素がほとんどない環境)に処理した水を送り、脱窒素細菌のはたらきを利用して硝酸を窒素ガスに変える(脱窒は嫌気的な環境でよく起こることが知られている)。こうして汚水中のアンモニアが、最終的には安全な(富栄養化などの原因とならない)窒素ガス(N2)に変えられたことになる。

汚水中のリンを除去するには、まず、嫌気的な環境で特殊な細菌にリンを放出させる。「逆にリンを水中に増やしてどうすんじゃい!リンを除去したいんじゃないのかよ!」と思うだろうが、次に、この処理した水を、好気的な環境に移す。すると、さっきリンを放出した細菌が、放出した以上のリンを吸収することが知られている(このような反応をリン過剰摂取反応と呼ぶことがある)。こうして汚水中のリンを除去することができる(このリンの除去のプロセスは少し難しい。気になる人は「ポリリン酸蓄積細菌」について調べてみると良い)。

(7)生物濃縮

● 生物濃縮:特定の物質が食物連鎖の過程などで特定の生物に高濃度で蓄積されること。

テストに出るポイントは2つ。

①分解されにくく、排出されにくい物質ほど生物濃縮が起こりやすい。

雑談:一般に、生物体のタンパク質のーSH基と結合しやすく、体内で脂肪などに取り込まれやすい物質が排出されにくい。

②栄養段階の上位の生物ほど高濃度に蓄積する。

雑談:世界大戦の戦場で、多くの兵士はマラリアに感染し、死亡していた。しかし、米軍は、DDTという殺虫剤によって、蚊を駆除していた。また、DDTは、シラミなどから日本人を救った(DDTは第二次世界大戦中、シラミが媒介する発疹チフスや蚊が媒介するマラリアに対して高い効力を発揮していた)。使用されるDDTは低濃度であり、人体には影響はないはずであった。DDTの開発者のミュラーはノーベル賞を受賞した。

しかし、生物濃縮が起こっていた。

アメリカでは、プランクトンから、水中の約1000倍の濃度のDDTが検出された。そして、そのプランクトンを食べた魚類からはその約10倍のDDTが検出された。さらに、それを食べた鳥類からその約10倍のDDTが検出された。このように、最終的に、濃縮係数(水中の濃度と生物体内の濃度の比率)は1000×10×10=約100000となる。

DDTは卵殻にカルシウムが蓄積するのを阻害するので、卵は親鳥の重みで割れてしまい、繁殖率が急激に低下した。

雑談:レイチェル・カーソンが『沈黙の春』で農薬使用禁止を訴え、DDTの使用は禁止された(ただし、マラリア[ハマダラカによって媒介される伝染性性疾患]の多いアフリカではまだ使用されている)。DDTは、1971年に日本で、1973年にアメリカで使用が禁止になっている。現在では多くの国で使用が禁止されている。なお、上述のような経緯があり、DDTはプロレス技の頭落としという危険な技の名前になっている。

「自然は、沈黙した。うす気味悪い。鳥たちは、どこへ行ってしまったのか。」「《殺虫剤》と人は言うが、《殺生剤》と言ったほうがふさわしい。」「DDTや、それに近い化学物質のおそろしさは、食物や餌の連鎖によって、有機体から有機体へと移動していく事実にうかがわれる。」「あるものから他へ移行するうちに、ごく少量のDDTは、大幅に濃縮していく。」レイチェル・カーソン『沈黙の春』より

● 人工的な化学物質の中には、生物のホルモンの働きを乱してしまうものがある。これを環境ホルモン(内分泌かく乱物質)という。

雑談:環境ホルモンは、たとえば、ステロイドホルモンや甲状腺ホルモンなどの受容体に結合することで、その作用を乱すと考えられている(環境ホルモンは、様々なホルモンと似た作用をしたり、作用を阻害したりする)。多くの環境ホルモンが見つかっているが、具体的に、どの物質が環境ホルモンとなり得るかについては明らかになっていない。

(8)キーストーン種

● その種が存在するかどうかでその場所の生物多様性に大きな影響を及ぼす種をキーストーン種という。

● ある海域でシャチがラッコを多く食べだした(これが人間の影響かどうかは不明。また、ラッコは毛皮を得るために乱獲された)。ラッコはウニを食べるので、ラッコが減ったことでウニが激増し、ケルプ(大きな海藻。コンブの仲間)がウニに食べつくされてしまった(ケルプの森は、様々な生き物の産卵場所であり住処である)。

→この場合、ラッコをキーストーン種と呼ぶ。

● ロバート・ペインという研究者が、海岸に生息するヒトデを定期的に岩から引きはがして除去した。結果、ヒザラガイ、カサガイ、カメノテなど、ヒトデに食べられていた生物の個体数が激減し、海岸は、競争力の大きなイガイだらけになってしまった。ヒトデを除去した海岸では、イガイが岩礁表面を独占し、他の無脊椎動物や藻類を駆逐していた(種多様性が激減した)。

→この場合、ヒトデをキーストーン種という。

講義動画【キーストーン種】

雑談:厳密な話ではないが、ヒトデのように、個体数が少ない上位捕食者がキーストーン種となっていることが多い。いずれにしろ、結果から「ああ、あの種はキーストーン種だったんだ」と判断することが多い。キーストーン種を前もって予測することは難しい。

雑談:ほとんどの場合、キーストーン種を前もって知ることはできないので(その種を取り除き、その結果生態系が崩壊するかどうか確認するという研究は、なかなか行えたものではない)、実践的には「アンブレラ種」に注目し、議論した方がよいという意見がある。アンブレラ種とは、その種の保全が、他の多くの生物を保全することにもなる生物である。アンブレラ種が生育できる環境を保全すれば、同じ傘の中にいる多くの種も保護することができる。たとえば、アンブレラ種には、トラ、フクロウなどが考えられる(上位捕食者であるアンブレラ種が生育できる環境を保全すれば、その地域に生息する他の多くの種を保全することになる)。

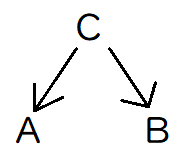

発展:間接効果

第三者を介して生物同士が影響しあう現象を間接効果(かんせつこうか)という(直接には作用しあわない2種の生物間において、第三の種が存在する場合に影響が生じる場合はもちろん、直接的な相互作用をもつ2種間でも、第三の種の存在が相互作用に変化を生む場合は、やはり、この第三の種を介する間接効果が働いているととらえる)。

ラッコ→ウニ→コンブについての例がシンプルでわかりやすい。ラッコはウニを食べ、ウニの量を減らす。それによってウニの餌であるコンブが増える。ラッコは、ウニと言う第三者を介して、コンブに影響を与えたことになる。ラッコとコンブは直接は作用し合わないが、ウニという第三者がいることで、ラッコがコンブに正の間接効果を与えた(間接的にラッコがコンブを増やした)ことになる(当たり前だが、ラッコがコンブを直接増やしたわけではない[ラッコがコンブを吐き出したわけではない]。ラッコは、ウニ[第三者]を食べるという行為を介して、コンブの量を間接的に増加させた[ラッコとコンブは直接は作用し合わない。ラッコは、第三者であるウニを介して、コンブに正の影響を与えている])。

雑談:「第三の種(第三者)が存在することで、2種の生物間での相互作用が変化すること」を間接効果と定義することも多い。まあ高校生は厳密な定義は気にしなくてよい。

*たとえば、種Aと種Bには直接の競争関係(相互作用)はないとする。

ここに、第三の種として、種Aと種Bの両方を食べる捕食者、種Cを導入する。

①種Aが増えるとする。

②種Aは、種Cに食べられる。その結果、種Cの数が増える。

③増えた種Cは、種Aと種Bをたくさん食べるようになる。

⓸すると種Bが減る。

初め(①)と終わり(⓸)だけ見ると、種Aが増えたことにより、種Bが減ったことになる。捕食者Cを介した間接効果によって、種Aと種Bの関係に変化が起こった(負の関係が生じた)のである。種Cという第三者が存在したことで、種A・Bの2種の相互作用が変化した(もともと関係がなかったのに、負の関係が生じた)。これは間接効果の一例である。

発展:孤立化(こりつか)と分断化(ぶんだんか)

生息地が分断化されて生じた個体群を局所個体群といい、もとの個体群より個体数が減少している(道路を作って森林を分断するときは、動物が通れる道を作るとよい)。また、生息地の分断によって局所個体群が離れた状態になることを孤立化という。

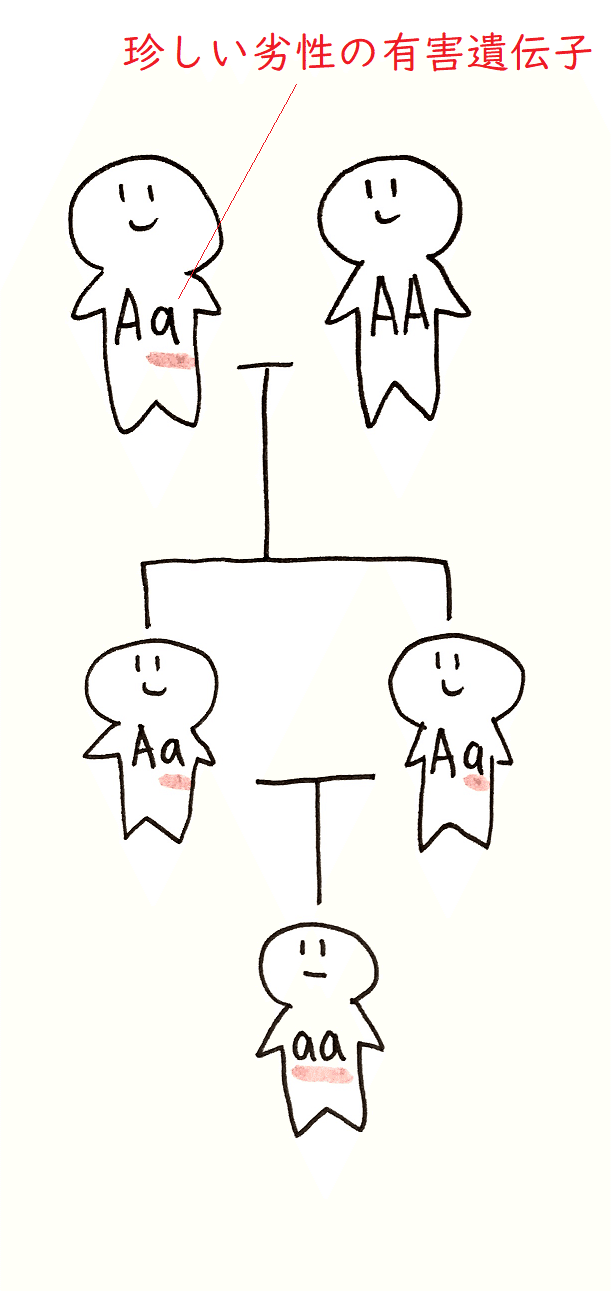

発展:絶滅の渦(ぜつめつのうず)

分断化や孤立化が進んで個体数が減少した局所個体群は、遺伝的多様性の低下と個体数の減少を繰り返す。絶滅の渦に巻きこまれ、絶滅する可能性が高くなる。

絶滅の渦:個体数が減る→近親交配→劣性有害遺伝子がホモになりやすく、生活力が低下(近交弱勢[きんこうじゃくせい])→個体数が減る→以下同様。絶滅の渦は止まらない。

雑談:近親交配が禁止されている理由の一つは、劣性の有害遺伝子がホモになるのを防ぐためである。珍しい劣性の有害遺伝子でも、近親者は、自身と同じ遺伝子を持っている可能性が高く、近親者と子を残した場合、子は、その遺伝子をホモにもつ可能性が高くなる。

雑談:我々が知ってる最大の生物学的システムは、生物圏(バイオスフェア)である。バイオスフェアは、地球上のすべての生物を含み、太陽からの光エネルギーの流入と、宇宙への熱エネルギー放出の間で成立している恒常的な系である。

人工的な生態系をデザインした広大な実験地、バイオスフィアⅡは、地球を第一の生物圏[バイオスフィアⅠ]と見立てて、第二の生物圏としてつくられた。綿密に計画がなされ、その中で、実験者は持続的に生存できるはずであった。しかし、バイオスフィアⅡは、害虫の集団発生、様々な動物の絶滅、酸素濃度の低下など、問題を山積みにし、早々に閉鎖されることとなった。

発展:物質収支

雑談:生態系を構成する生産者・消費者・分解者の間における物質の供給・取り込み・放出などの量的なバランスを物質収支という。

● 一定面積内に存在する生物体の量を現存量という。

(1)生産者について

● 植物が光合成によってつくりだした有機物の総量を総生産量(そうせいさんりょう)といい、総生産量から植物自身の呼吸で消費された有機物量を差し引いたものを純生産量(じゅんせいさんりょう)という(①)。

● 有機物は、動物に食べられてしまうこともある(被食量[ひしょくりょう])。枯死したりする葉・枝にも有機物が含まれる(枯死量[こしりょう])。よって生産者が一定期間に成長した量(成長量)は、②のように表すことができる。

★純生産量=総生産量-呼吸量 …①

★(生産者の)成長量=純生産量-枯死量-被食量 …②

(調査期間が1年の場合、)この②で求めた成長量が、次の年の現存量に加わることになる(たとえば、ある時点での現存量が100トンだったとして、それからの1年間の成長量が5トンだった場合、1年後の現存量は105トンになる)。

(生産者の)成長量=純生産量-枯死量-被食量

雑談:「生産」という用語は、蓄積された有機物を表す語である。ふつうは1年単位で考える。つまり、本来は生産量は、生産速度のことなのだが、特に混乱しない限り、「量」と呼ぶことが許容されている。

雑談:有機物には多くのエネルギーが含まれている。したがって、有機物の流れを追うことは、エネルギーの流れを追うことでもある(ただし、CやNが生態系内を循環するのに対し、エネルギーは熱エネルギーとなって宇宙へ[生態系の外へ]出ていくので注意)。生産者によって補足された光エネルギーは、有機物内の結合エネルギーに変換され、熱を発散する代謝反応によって放出される。

雑談:物理学では、「熱」と「熱エネルギー」の定義は異なる。しかし、高校生は気にせず、生物の教科書や図説の表現をそのまま使えばよい(厳密には、「熱 (heat)」は高い温度の物体から低い温度の物体に移動するエネルギーを指し、「熱エネルギー (thermal energy) 」は内部エネルギーを指す)。

下図は枯死量等を調査している写真。

枯死量を調査している。

(2)消費者について

● 消費者の同化量(どうかりょう)は、消費者が捕食によって体内に取りこんだもの(摂食量[せっしょくりょう])のうち、不消化のまま排出された量(不消化排出量[ふしょうかはいしゅつりょう])を除いたものである(③)。

★同化量=摂食量-不消化排出量 …③

(ここで言う同化assimilation[外界から摂取した物質を自己に有用な物質に作り変えること]は、代謝のところで学んだ同化anabolism[化学的複雑さを増加させる化学変化]とは異なる意味の用語である。しかし、日本語にするとどちらも「同化」になってしまう。)

● さらに同化量から呼吸量を引いたものを消費者の生産量とよぶ(④)。

★(消費者の)生産量=同化量ー呼吸量 …④

(消費者の生産量=同化量―呼吸量―老廃物排出量とすることもある。)

(生産者の総生産量は消費者の同化量に、生産者の純生産量は消費者の生産量に相当する。)

生産者の総生産量ー呼吸量=生産者の純生産量

消費者の同化量 ー呼吸量=消費者の生産量

● 消費者は、より高次の消費者に捕食されたり(被食量)、病気などで死んだり(死亡量)するので、一次消費者が一定期間内に成長する量(成長量)は⑤のようになる。

★(消費者の)成長量=生産量-死亡量-被食量 …⑤

(消費者の)生産量=同化量ー呼吸量

(消費者の)成長量=生産量-死亡量-被食量

(「動物は生産者ではなく消費者なのに、生産量という語を使うのはおかしくない?」と思ったかもしれない。しかし、食物を体内に取り入れ、これを新しい生物体に作りかえているという意味で、動物も一種の「生産」を行っていることになる。植物が無機物を材料とした有機物の生産を行っているのに対して、動物は、有機物を材料とした別の有機物の生産を行っていると言える。)

要点:極相林では、呼吸量がとても大きく、純生産量が小さくなる。

● 極相に近づくほど、総生産量がほぼ一定になるが、非同化器官(ひどうかきかん。茎など)の割合が大きくなり、呼吸量が増加するため、純生産量は減少していく。図はイメージ。

*総生産量は、葉の量の変化に伴って変化する(ピークを迎え、やや減少し、一定となる。葉は無限には増えていかない)。

*呼吸量は、同化器官(葉)の呼吸量と、非同化器官の呼吸量の合計である。

*葉の量はすぐに一定になるが、その後も、非同化器官は増え続け、呼吸量が増え続ける。やがて、純生産量(=総生産量ー呼吸量)は減っていく。その結果、成長量(=純生産量ー(枯死量+被食量))は0へ近づく(極相では成長量はほぼ0になる)。

● 一般に、熱帯多雨林などの森林の総生産量は大きい。しかし、熱帯では気温が高く、呼吸量も大きくなる。

*植物プランクトンは、樹木の幹や枝のような、巨大な非同化器官をもたない。したがって植物プランクトンの呼吸量は非常に小さい(同化器官の割合が高い)。

発展:熱帯多雨林と外洋の純生産量

地球上の熱帯多雨林と外洋の単位面積当たりの純生産量を比べてみると、熱帯多雨林の方が大きい(下表②)。しかし、外洋の総面積は非常に大きいので(下表①)、世界の純生産量(地球の外洋全ての純生産量を足し合わせた値)は、外洋の方が熱帯多雨林よりも大きくなる(下表③)。

講義動画【物質収支】

発展:生態ピラミッド

● 生産者によって生態系に取りこまれたエネルギーは栄養段階が上がるにつれて減少していく。一定期間内に獲得されたエネルギー量の棒グラフを下位のものから積み上げたものを生産力(せいさんりょく)ピラミッド(またはエネルギーピラミッド)という。

雑談:厳密には、生産力は、単位空間・単位時間当たりの有機物生産量、すなわち有機物の生産速度を表すが、有機物量はエネルギー量に換算できるので、生産力ピラミッドとエネルギーピラミッドはほぼ同じ形になる。したがって生産力ピラミッドとエネルギーピラミッドは区別されないことが多い。参考:『新課程生物図録』(数研出版)、『生態の辞典』(東京堂出版)、『基礎生態学』(培風館)、『生態学入門 日本生態学会編』(東京化学同人)

● 生産力ピラミッド(エネルギーピラミッド)は絶対に逆転しない(生物は代謝とともに熱エネルギーを宇宙に放射しているので、ピラミッド型になるのは当たり前。被食者が得たエネルギーより多くエネルギーを捕食者が得るなんて不可能[エネルギー保存則])。

雑談:「今日までに知られているあらゆる自然現象を通じて、その全部にあてはまる事実—―法則といってもよい――が一つある。これまでわかっているところでは、この法則には一つの例外もなく、精確に成立する。これがすなわちエネルギー保存の法則である。その内容は次のとおりである。ここに、我々がエネルギーと名付けるある一つの量を考えると、自然界でどんな複雑な現象が起こっても、その量は変化しないというのである。」ファインマン『ファインマン物理学』より

● 一般に高次の栄養段階ほど、エネルギーの利用効率は大きくなる(高次の消費者ほど無駄なく摂食した有機物のエネルギーを利用できる[得られるエネルギーの量は減っていくが、利用効率は高くなっていく])。

● 各栄養段階の個体数をピラミッド形に表したものを個体数ピラミッド、各栄養段階の生体量(重さ)をピラミッド形に表したものを生体量ピラミッドという。

ピラミッドの逆転例が問われる。

以下はピラミッドが逆転する例。

・個体数ピラミッドの逆転例:生産者がサクラ、一次消費者がケムシ。

・生体量ピラミッドの逆転例:生産者が植物プランクトン、一次消費者が動物プランクトン(植物プランクトンは増殖が速く食い尽くされない)

雑談:植物プランクトンのような小型生産者生物の代謝や循環は急速であり、小さな現存生体量をもって大きな出力をもたらし得る。植物プランクトンは、春の大増殖期では動物プランクトンより重いが、冬のような他の時期ではピラミッドの逆転が起こっていることが多い。湖や海洋ではよく生体量ピラミッドが逆転する。

● 個体数ピラミッド・生体量ピラミッド・生産力ピラミッドをあわせて生態ピラミッドという。

雑談:現在では、分解者は消費者に含めることが多い(消費者のうち、生物の遺骸やふんなどに含まれる有機物を無機物に分解する生物を総称して分解者と呼ぶ)。たとえば、分解者の情報を生体量ピラミッドに書き入れる場合は、以下のように描くことが多い。

講義動画【生態ピラミッド】

● エネルギー効率

①生産者の光合成によって利用される光エネルギーの利用効率は、次のように表される(あまり難しく考えない。太陽から降り注いできたエネルギーをどれだけ利用できたかという効率である)。

② 消費者のエネルギー効率:食物連鎖の各栄養段階で、次のように表される(下の式はふつう問題文で示される)。

*一次消費者のエネルギー効率を求める場合は、分母には生産者の総生産を入れる。例えば、一次消費者の同化量が10、生産者の総生産量が100の場合、一次消費者のエネルギー効率は10%となる。

*一般に高次の栄養段階ほど、エネルギーの利用効率は大きくなる(高次の消費者ほど無駄なく摂食した有機物のエネルギーを利用できる[得られるエネルギーの量は減っていくが、利用効率は高くなっていく])。

発展:湖の表層の栄養塩類と植物プランクトンの季節変動

*光が当たると水温が上がる。水温よりも光量が先にピークに達する。

(日の長さの変化は、気温の変化に先行して起こる。たとえば、夜が最も長くなる冬至の日は十二月の下旬だが、最も寒くなるのは翌年の二月くらいである。)

①冬

・湖の底に4℃の水(水は4℃で最も密度が大きい)がある。表層の水は4℃以下で軽い。

・表層に栄養塩類が多いが、光量・水温が低く、植物プランクトンは増殖できない。

②春

・光量と水温の増加によって植物プランクトンは増殖する。(春の大増殖)

・栄養塩類は植物プランクトンによって消費される。

・やがて、植物プランクトンは、栄養塩類の減少と捕食者の増加によって減少する。

③夏

・表層の水は高温になり、密度が小さくなるため、水の上下の移動が起こらない。下層から栄養塩類が運ばれないため、植物プランクトンは増殖できない。(栄養塩類が限定要因となって増殖できない)

④秋

・表層の水温が冷やされて、下層に比べて密度が大きくなり、表層の水が下層に移動する。また、下層の水が表層に移動する。このときに、栄養塩類が表層に運ばれる。

・栄養塩類の増大により、植物プランクトンは増殖する。(秋の増殖)

・しだいに水温が低くなり、光が弱くなるので、植物プランクトンは減少する。植物プランクトンの減少によって、栄養塩類が使われなくなり、表層の栄養塩類が増える。

雑談:4℃の水が最も重いのはどうしてか。

氷は水より軽い(だから、かつて、地球の表面を氷が覆っても、その下の水の中で生物は進化を続けることができた)。

氷は、隙間がとても多い構造である。そのため、氷の密度は比較的低い。

氷が解けて水になる時、結晶中の隙間を埋めるように水分子が入り込み、体積が減少する→密度が大きくなる(結晶格子は部分的に崩壊し、格子の空洞は水分子で占有される)。その結果、温度上昇に伴い密度は増加する。0℃より高い温度でも水の中に部分的な氷の構造が残っているため、温度の上昇とともに体積が減少しようとする→密度が大きくなろうとする。

②一方、温度が上がると熱運動が激しくなり、体積が増加しようとする→密度は小さくなろうとする(これは一般的な傾向である)。

①と②の兼ね合いにより、4℃で密度が最大になると考えられている。

雑談:プランクトン=浮遊生物。遊泳力をほぼ持たず、浮遊生活をしている生物の総称。ネクトン=遊泳生物。水中を自由に遊泳して生活する生物の総称。魚類、鯨類、ウミガメ類、頭足類など。ベントス=底生生物。水底で生活する生物の総称。ウニ、ヒトデ、エビなど。

講義動画【湖の表層における植物プランクトン等の季節変動】

Q&A

Q.窒素同化って何?…硝酸やアンモニアなどから、アミノ酸などを合成する反応(発展:硝酸からアミノ酸をつくる等、窒素を含む無機物から窒素を含む有機物をつくる反応を一次窒素同化とよぶことがある。アミノ酸[窒素を含む単純な有機物]から、タンパク質[窒素を含む複雑な有機物]をつくる反応を二次窒素同化とよぶことがある。動物は一次窒素同化はできないが二次窒素同化はできる。というか、タンパク質合成[=翻訳]は全生物が行うので全生物が二次窒素同化を行うといえる。が、ふつう単に「窒素同化」といえば植物などが行う一次窒素同化の方を指す)。

Q.窒素固定って何?…空気中の窒素をアンモニアにする反応。一部の細菌(シアノバクテリア、根粒菌、アゾトバクター、クロストリジウム)が行う。

Q.脱膣って何?…土壌中のNO3-やNO2-などの窒素化合物の一部は、脱窒素細菌の働きにより、気体の窒素(N2)として空気中に放出される。この働きを脱窒という。

Q.窒素固定できた方が有利なのに、なんでヒトは窒素固定しないの?…有利、不利の問題ではなく、戦略の違いである。我々は、他の生物を食べることで窒素源を得ることができるので、それでよい。

Q.物質収支のグラフで、なんで死亡量と成長量が一緒に描かれているの?死んでしまったら成長できなくない?…一般に、物質収支の研究は、生物の集団を対象としている。ウサギ集団の中の死亡した量が死亡量。次の年に増えた量が成長量である。

ウサギ1匹を対象として研究する場合は、死亡量は、抜け毛などに含まれる有機物の量を表す。