【高校生物基礎】第21講「植生はどのように変化していくのか?」

~プロローグ~

「遷移」と聞くと、なんだか難しく感じてしまうかもしれない。

たとえば、あなた住んでいる地域から、人が消え、人の活動がなくなったとする。そして、長い時間(数百年、または千年を超える規模の時間)が経つとする。すると、ほとんどの地域では森林が形成されるだろう(そこが高山や海岸でない限り)。その森林へと至る過程には、何か規則性のようなものが存在するのだろうか?変化の背景には何があるのだろう?

このような素朴な疑問も、遷移の研究に繋がっているのである。

「ひとたび過ぎ去った時は、ユピテルすら取り戻すことはできぬ。」パイドルス『寓話集』より

下の写真は大島の噴火口付近。

★テストに出やすいワード

①パイオニア植物

②極相

③二次遷移

④ギャップ

⑤光補償点

要点:陽生植物がまず裸地に侵入する。そして草原→陽樹林→混交林→陰樹林の順に遷移が進んでいく。

(1)陰生植物と陽生植物

● 陽生植物(ようせいしょくぶつ。耐陰性[たいいんせい]が乏しく、明るいところに生育する植物)の内、樹木のものを陽樹(ようじゅ)という。

*陽「性」ではなく陽「生」と書くので注意。

*耐陰性(たいいんせい):日陰に耐えられる性質のこと(植物が弱光条件のなかで生存・成長する能力)。

● 陰生植物(いんせいしょくぶつ。耐陰性が強く、日陰で生育できる植物)のうち、樹木のものを陰樹(いんじゅ)という。

*陰「性」ではなく陰「生」と書くので注意。

(2)パイオニア植物

● 遷移の初期に侵入する植物をパイオニア植物(先駆植物)という。一般に、パイオニア植物は陽生植物で、乾燥に強く、種子が小さく、その種子は遠くに運ばれやすい。

雑談:遷移の過程では、常に新しい種が別の場所から侵入している。条件が許せば、種は定着する。他種との競争に負けて消滅する場合もある。

(3)一次遷移と二次遷移

● 植生の時間的な変化を遷移という。遷移は一次遷移(いちじせんい)と二次遷移(にじせんい)に分けられる。

①一次遷移・・・噴火後など、土壌が全くない状態から始まる遷移。

②二次遷移・・・山火事跡など、土壌がある状態から始まる遷移。土壌中に、埋土種子(まいどしゅし)や植物の地下部(根など)が残っているので一次遷移より短時間で極相(きょくそう)となる。(重要)

(4)乾性遷移と湿性遷移

● 陸上から始まる一次遷移を乾性遷移(かんせいせんい)、対して、湖沼(こしょう)から始まる遷移を湿性遷移(しっせいせんい)という。

*乾生遷移や湿生遷移とも書くが、教科書や資料集にあわせて、大学入試では乾性遷移・湿性遷移と書くこと。

(5)乾性遷移の流れ

詳細は以下の通り。

①裸地(らち。土壌がない。)

→<地衣類(ちいるい)やコケ類が侵入>

*地衣類は、菌類と藻類(もしくはシアノバクテリア)の共生体である(藻類やシアノバクテリアが、菌体でサンドイッチされているような構造になっている)。地衣類が生育するには、わずかな水と栄養塩類だけがあればよい(岩・樹木の幹・民家の壁など、非常に過酷な環境でも生育できる。)。菌類は藻類やシアノバクテリアに良質な環境を提供し(光合成を行うパートナーを保護し、水分を保持する)、藻類やシアノバクテリアは菌類に光合成産物を提供する。一方、コケ植物は、陸上植物のひとつである(コケ植物・シダ植物・種子植物をあわせて陸上植物という)。

雑談:「地衣類は菌類と藻類の複合体である」と提唱したのはスイスの植物学者シュヴェンデナーである(当時、多くの生物学者はこの考えに反対したが、前述した通り、今では正しいことがわかっている)。地衣類は、熱帯から極地まで分布し、世界で約2万種が知られている。

講義動画【地衣類】

→②荒原(こうげん。植物がまばらに生える。被度[植物の地上部が地表を覆う割合]は非常に小さい。)

→③草原(エノコログサ・メヒシバ・イタドリ・ススキなどが生育する。)

*エノコログサは日常会話の中では「ねこじゃらし」とも呼ばれるが、テストでは「エノコログサ」と書くように。

*遷移の初期に侵入してくる植物は、身の回りにも見られる。

雑談:必ずしもコケ植物、地衣類が先に侵入してから、草本が侵入すると決まっているわけではない。いきなり草本が侵入する場合もある(上の写真のように。上の写真は大島で撮影したもの。イタドリが裸地に直接侵入している)。

*一般に、1年で枯れる一年生草本(いちねんせいそうほん)がまず侵入し、その後、数年生き続ける多年生草本(たねんせいそうほん)が侵入してくる。

雑談:1年以内に発芽・成長・開花・結実を迎え、体は枯死することを一年生といい、一年生の植物を一年生植物(または一年生草本)という。

一方、2年以上個体が生存する性質を多年生といい、多年生の植物を多年生植物と呼ぶ。多年生植物には、かなり多くの草本植物と、すべての木本植物が含まれる。多年生の草本は多年生草本と呼ばれる。

雑談:草本を、①一年以内に植物体全体が枯死する一年生草本②1年目にはロゼットを形成、越冬して、2年目に開花する二年生草本③植物体の一部が数年にわたって生存する多年生草本に分けることもある。

→④低木林(ていぼくりん。オオバヤシャブシ・ミヤマハンノキなどが生育する。)

*オオバヤシャブシやミヤマハンノキの根には『窒素固定細菌』が共生しており、空気中の窒素をアンモニウムイオンに変化させ、植物に与えている(植物はアンモニウムイオンを使ってアミノ酸を合成できる)。そのため、オオバヤシャブシやミヤマハンノキは窒素などの栄養塩類が乏しい場所でも生育することができる。窒素固定については後に学ぶ。

→⑤陽樹林(ようじゅりん。アカマツ・クロマツ・コナラ・クヌギなどが生育する。)

→⑥混交林(こんこうりん。林床が暗くなる→光補償点の大きい陽樹の芽生えは生育できないが、光補償点の小さい陰樹の芽生えは成長できる。)

*光補償点については後述する。

雑談:混交林は、高木層、あるいは主要林冠層が、2種以上の樹種で構成された森林である。混合林とも呼ばれる。

→⑦陰樹林(いんじゅりん。スダジイ・アラカシ・クスノキ・タブノキなどが生育。極相となる。)

● 遷移が進み、全体として安定した植生ができあがった状態を極相(クライマックス)という。日本では、ふつう、極相は陰樹林になる。

● 年降水量や年平均気温によっては、草原や荒原が極相になる。日本では、(海岸や標高の高い場所などを除いて)極相は森林となる。

講義動画【遷移】

*上の動画の中で「進入」と書いていますが、「侵入」と書いた方がより適切でした(侵入という語には、ある場所から別の場所に移動してきた種が、そこで定着していく、というイメージが含まれるためです)。

雑談:極相に陰樹が多いからといって、陽樹の方が陰樹より劣ってるということではない。陽樹の種子は小さいので、遠くまで運ばれ、新しい土地に侵入しやすい。つまり、戦略が異なるのである。陽樹は素早く空き地に侵入し、細く、急速に成長し、そして去っていく。陰樹は、ゆっくりと有機物を蓄積し、時には何百年と生き続ける。まるで陽樹は空き地に素早く侵入して去っていく店、陰樹は老舗の店のようである(冗談です)。

(6)貧栄養湖と富栄養湖

● 湿性遷移は、一般的に、①貧栄養湖(ひんえいようこ。栄養塩類が少ない湖)②富栄養湖(ふえいようこ。栄養塩類が豊富な湖)③湿原④草原(以後、乾性遷移と同じ)のように進む。あまり問われない。

発展:富栄養湖

富栄養湖は、栄養塩類が豊富で、生物量が多く、したがって透明度が低い。また、富栄養湖の底では、酸素濃度の低下が起きることが多い(湖の底に豊富な有機物が存在し、分解者による酸素を消費が行われている[分解者は、酸素を使った呼吸により有機物を分解している])。やがて長い年月が経つと、富栄養湖の深さは浅くなり、陸地に変化していく。

なお、湖などにおいて、光補償点に達する照度(明るさ)になる深さを補償深度(ほしょうしんど)という(「補償深度」は、かっこよく言えば、水中の透過光が光補償点に達した時の深度のこと。「光補償点」とは、「光合成速度と呼吸速度がつりあい、見かけ上、二酸化炭素の放出が起きない状態を与える光の強さ」をいう)。

富栄養湖の方が透明度が低い(水がにごっている)ので、補償深度は浅い(富栄養湖は透明度が低いので、浅い所ですぐ暗くなり、光補償点に達する[呼吸速度と光合成速度が等しくなる時の光の強さを光補償点という]。

反対に、貧栄養湖では透明度が高く、かなり深い所でも明るいので、補償深度は深くなる[貧栄養湖では水中が明るいので、植物プランクトンなどの生物は活発に光合成でき、かなり深い所まで行かないと、呼吸速度と光合成速度が等しくならない])。

*呼吸速度は、水深に関係なく、ほぼ一定である。対して、光合成速度は、水深が深くなるほど低下していく(水深が深いほど光が届かなくなっていくから)。

ちなみに、覚えなくてよいが、透明度が高い外洋の補償深度が最も深いと考えられている。一般に、補償深度は、外洋で100~120m、内湾で0.5~数m程度である。

(7)ギャップ

● 陰樹林でも、森林が倒木などにより部分的に破壊された場所がある。林冠に生じた間隙(林冠にできた穴)をギャップという(gapは、隙間、空白という意味)。多くの場合、そこで新たに種子や幼木が成長し、ギャップを修復する。そのようなギャップにおける樹種の入れ替わりを、一般にギャップ更新と呼ぶ。

雑談:少し詳しく言うと、一般に、森林における樹木(特に極相林の林冠を構成している樹木を指すことが多い)の世代交代のことを「更新(regeneration)」といい、ギャップの形成に伴い樹木が更新する現象を「ギャップ更新(gap regeneration)」という。ギャップが出現すると、その下での光環境が急速に改善される。その結果、次世代の個体が急速に成長する。そして競争の結果選ばれた個体がギャップを埋める。

● ギャップが大きい場合は土壌中の陽樹の種子が発芽し、陽樹がギャップを埋めることが多い。ギャップが小さい場合は(差し込む光の量が少ないので、耐陰性の高い)陰樹がギャップを埋めることが多い。

雑談:定期的に野を焼くことを「野焼き」という。野焼きによって遷移の進行を止めることができる。→野焼きによって草原が維持されるので、放牧の場所として利用することができる(当たり前だが牛は樹木を食べない。森林で放牧はできない)。

(8)陽樹の語呂

陽樹の語呂「陽気な子ならクリスマスは赤い看板。反対の黒服は脱ぎ捨てるだけ(陽樹、コナラ、クリ、アカマツ、シラカンバ、ハンノキ、クロマツ、クヌギ、ダケカンバ)」

(陰樹の樹種は慌てて覚える必要はない。バイオームについて学ぶ時に、バイオームの代表的な樹種が出てくるが、それらがほぼ陰樹である。陰樹林が極相だからである。)

雑談:映画『となりのトトロ』には、松が多く描かれるが、松の出てくるシーンは、どこかほっとするシーンである(人々の暮らしを感じさせるシーンである)ことが多い。松(アカマツ・クロマツ)は陽樹である。陽樹が維持されているということは、多くの場合、その環境に定期的に人の手が入っているということを表す(人が伐採などによって遷移を止めている)。我々は、松が描かれたシーンを見ると、そこに人の気配を感じるのかもしれない。逆に、大自然を感じるシーンは陰樹が描かれる。トトロの木はクスノキである(作品中で紹介されている)。陰樹林に対して、我々は少し怖い印象を受ける。何か、神秘的な、大きな存在を感じる。それは、ずっと放置された場所に、陰樹林が成立するからである。

雑談:クスノキは、ひび割れたような樹皮が特徴的。

発展:樹木の直径と遷移

● その森林の、次の優占種を知りたければ、林床を見る。林床に芽生えが多い種が、次の優占種となっていくことが多い。

上図の樹木の直径は、その樹木の成長の度合い(大雑把に言えば、年齢)を表していると言ってよい。

● 図①を見よ。太い樹木には陽樹(オレンジ色で示した)が多い。しかし、細い樹木(若い樹木)には陰樹(青色で示した)が多い。この森林は、やがて陰樹が優占種となっていくことがわかる。若い樹木に陽樹がいないので、陽樹が次世代を担うことはない。

● 図②を見よ。やがて若い陰樹(青色)が成長し、直径が太くなっていく(陽樹の成木は枯れていく)。

極相(③)では、細い(若い)樹木から太い樹木まで、どれも陰樹(青色)になっている。よって「今の優占種も陰樹、次世代の優占種も陰樹」となり、安定していることがわかる。

問題:ある島において、3つの森林(A、B、C)を調べ、樹種Xと樹種Yについて、それぞれ本数及び直径を測定した。結果を以下に示す。

この島では、複数回火山噴火が起こっており、その度に植生が破壊されている。

A、B、Cの地域は、それぞれ異なる年代の噴火によって破壊されたため、これら3つの森林を見比べることで、どのように遷移が進行するかを推定することができる。

(1)A、B、Cを、遷移の進行する順に並べ替えよ。3つの森林の中で遷移が最も進行していない森林を左端に、遷移が最も進行している森林を右端に、その中間の森林を中央に書け。

(2)XとYは陰樹と陽樹のいずれかである。陰樹はどちらか。

答え:(1)ACB(2)X

(このパターンの問題は、まず極相を見つけることがコツ。Bを見よ。幼木も成木も同じ樹種[細い子供も太い大人もX種。したがってずっとX種が安定して優占する]であるので、Bが極相である。一般に、陰樹林が極相なので、Xは陰樹である。遷移の進行に伴って陽樹[Y種]は姿を消すので、まだ陽樹の成木が多い陽樹林のAが、最も遷移が進行していない森林である。)

要点:中規模な攪乱が種多様性を増加させる。

● 生態系におけるかく乱 自然現象(噴火・台風・山火事・河川の氾濫・土砂くずれなど)や人間活動(森林伐採・河川の改修・外来生物の移入など)によって生物群集や生態系に大きな影響が与えられる現象をかく乱という。

雑談:陽樹林は、人が離れ、放置されると、暗い陰樹林へと遷移が進んでしまう。放置された里山が暗い陰樹林になってしまっていることが問題になっている。陰樹林は、耐陰性の強い種しか生育できないので、多様性が低くなる。

● 中規模かく乱説(ちゅうきぼかくらんせつ):中規模のかく乱が一定の頻度で起こることによって、多くの種が共存できるようになり、種多様性が増大するという考え方を中規模かく乱説という。

① 大規模なかく乱が起こる場合:生物多様性は低下し、もとの生態系が回復するまでに時間がかかる。かく乱の規模によっては、もとの生態系が回復しない。かく乱に強い種だけが存在するようになる。(多様性×)

② 中規模なかく乱が起こる場合:生態系のバランスは保たれ、生物多様性も維持されることが多い。

例 森林に生じたギャップ、定期的な伐採が入る里山(多様性◎)

③ かく乱がほとんど起こらない場合:種間競争に強い種だけが生育するようになる。(多様性×)

雑談:昔は、遷移が進むにつれ生物の多様性が増大し、極相で最大になると考えられていた。しかし、現在では、中規模な攪乱が起こった場合に多様性が最大になる場合が多いと考えられている。

たとえば、遷移の初期は、土壌が少なく、乾燥が激しい過酷な環境であるため、過酷な環境に適応した種しか生育できない。一方、遷移の後期、極相の状態では、競争に強い種しか生育できない。

結果として、中規模な攪乱が起きた場合に、最も種の多様性が高くなることになる(これを中規模攪乱説という)。

これは自然破壊にも当てはまる。大規模な攪乱(自然破壊)は種の多様性を激減させる。しかし、放置すればするで、競争に強い種しか生き残らず、種の多様性は低下する。適度に伐採を行っていた(中規模な攪乱が起こっていた)日本の里山は、多様性が高く、理想的な生態系であった。現在、厳密な意味での里山は、ほぼ日本に残っていないと言われる。

要点:真の光合成速度を直接測定することはできない。実際に測定できるのは、光合成速度と呼吸速度の差である。

● 植物は光合成を行っている時でも、同時に常に呼吸も行っているので、光合成で二酸化炭素を吸収しながら同時に呼吸で二酸化炭素を放出していることになる。

したがって、実際に測定できるのは光合成速度(光合成による二酸化炭素吸収速度)と呼吸速度(呼吸による二酸化炭素放出速度)の差である。

この差のことを、「本当の光合成速度を表しているわけではない」という意味を込めて『見かけの光合成速度』という(本当の光合成速度をあえて「真の光合成速度」などとよぶこともある)。

*「見かけ」は「嘘」というイメージである。「見かけは金持ち」は、真の金持ちではない。

● 式で表すと、(真の)光合成速度ー呼吸速度=見かけの光合成速度

*参考のために式を書いたが、式を暗記することはおすすめしない。プラスマイナスを間違いやすいからである(呼吸速度の値に+をつけるかーをつけるかで間違う生徒が非常に多い)。光合成ではCO2吸収、呼吸ではCO2放出という事実から、その場で考えた方がよい。

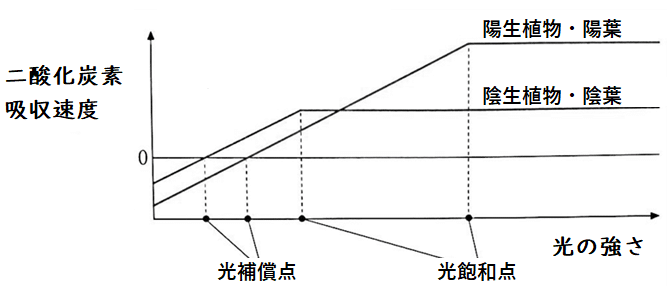

● 光合成速度=呼吸速度となり、見かけの光合成速度が0になっている時の光の強さを光補償点(ひかりほしょうてん)という。

*光補償点より小さい光の強さでは生育できない(光合成速度<呼吸速度となってしまう[有機物を生産する速度<有機物を消費する速度になってしまう])。

● 光の強さをそれ以上強くしても光合成速度が上昇しなくなるような状態を光飽和(ひかりほうわ)といい、光飽和に達したときの光の強さを光飽和点(ひかりほうわてん)という。

講義動画【光合成速度のグラフ】

要点:陽生植物は、陰生植物より光飽和点と光補償点が大きい。

● 陰生植物の方が光補償点が小さい。つまり、少ない光でも生育できる(呼吸速度が光合成速度を上回り続けると死んでしまう。陰生植物は呼吸量が少なく、少ない光でも光合成速度が呼吸速度を上回り生育できる)。

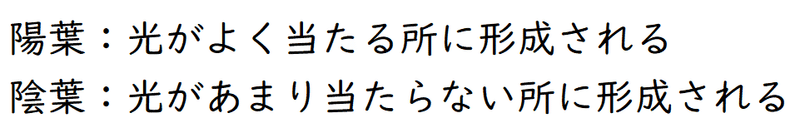

● 同じ植物でも、陽葉(ようよう。光がよく当たるところに形成される葉。厚く小さい。強光に適応)と陰葉(いんよう。光が当たりにくいところに形成される葉。うすく広い。弱光に適応)をもつ場合がある。

*陽生植物の葉を陽葉、陰生植物の葉を陰葉と定義しているわけではない。陰樹の中には、子供の頃には陰葉を多く付け、成長すると陰葉と陽葉を両方付けるものもいる。

● 光飽和点も光補償点も、陰生植物より陽生植物の方が大きい。

● 光飽和点も光補償点も、陰葉より陽葉の方が大きい。

*陰葉は薄く、呼吸速度が小さく、したがって光補償点が小さい。

Q&A

Q.どうして『光飽和点』が存在するの?…実は、光合成を活発に行うためには、光だけでなく、適切な温度、二酸化炭素濃度などが必要なのである。光飽和に達したということは、光の強さの他に、何か別の条件(温度、二酸化炭素濃度)が限定要因(反応速度を制限する決定的な要因)となっているということである。

Q.絶対に極相は陰樹林になるの?…もちろん環境によるし、例外はあるが、年平均気温と年降水量が十分ならば、一般に、そう考えてよい。ただし、日本以外の国では、草原や、荒原が極相になることもある。

Q.陰生植物はどうして日陰でも生育できるの?…理由は種によってさまざまだが、高い耐陰性は、たとえば呼吸速度が小さい(葉がうすい)、葉の面積が大きいなどの性質による。陰樹の場合は、大きな種子である(栄養がたくさん貯蔵されているので、発芽した後、その豊富な栄養を使って成長できる)という特徴をもつものも多い(ただし、種子が大きいと、遠くまで運ばれにくい)。

Q.陽樹はどこからやってくるの?…たとえば、遷移の早い時期に侵入してくる陽樹の種子は、鳥や風によって運ばれてくる。

Q 極相で安定って言うけど、安定ってどういうこと? A.…決まっていない。以下に述べる複雑な事情がある(覚えなくてよい)。 そもそも極相は、どこか最終地点を指しているわけではない。 極相群落は遷移の途中相に比べて相対的に安定しているということしか言えない。 それまでの変化が一定方向の傾向のものであるのに対して、極相での変化は、進んだり戻ったり、ある点を中心とした振動であるといえる。 一般に、極相は、生産力・生物量・栄養塩類の蓄積・種の多様性・土壌の発達などが最高レベルに達しているかどうかによって判定ことが多い。 しかし、これらの変化がそれぞれ最高レベルに達する時間にずれがある。たとえば、林床の種の多様性は、遷移の進行によって増加するが、極相に近付くと逆に低下する。極相林では林床が暗くなり、競争に耐えることのできる、競争に強い種しか生き残ることができないからである(中規模かく乱説)。 極相で安定する、とよく言うが、ここで言う安定は、以下のような、様々なバランスが保たれていることを指す。

・繁殖による新個体の加入と、死亡による個体の損失のバランス。

・光合成によって獲得された太陽エネルギーと、呼吸によって開放されたエネルギーのバランス。

・根を通しての土壌からの無機栄養塩の吸収と、落葉などによる無機栄養塩の土壌への供給のバランス。

発展:ラウンケルの生活形(せいかつけい)

● ラウンケルは、休眠芽(きゅうみんが。年を越す組織。一般に、冬季や乾期の間不活性なままでいて、好適な条件になると再び生長を開始する)をつける位置(高さ)で植物の生活形(生活様式を反映している形態)を分類した(これは、DNAの塩基配列による分類ではない。あくまでも生活を反映した「形態」、つまり姿かたちに注目した分類である)。

● ラウンケルの生活形は、その植物が生活する環境を非常によく反映している。たとえば、

熱帯では地上植物が多く(より高い位置から成長をはじめることができるため[高い位置に芽をつけても寒さが激しくないので平気])、

乾燥の激しい砂漠では一年生植物が多く(種子の状態で激しい乾燥を耐えるため)、

寒冷な地域(ツンドラなど)では半地中植物が多い(高い位置では風などにさらされるが、地表付近では雪や枯葉で芽が守られるため)。

● その地域内でそれぞれの生活形に属する種の数を%で表したものを「生活形スペクトル」という。

講義動画【ラウンケルの生活形】

● 休眠芽の先は、生育に不適当な時期には、一般に枯れてしまいまう(たとえば、半地中植物は、だいたい地上に突き出た部分は枯れてしまう。タンポポの茎の地上に伸びた部分が冬にはなくなってしまうことをイメージするとわかりやすい)。

●地中植物に水生植物も含めることもある(水生植物については後述する)。

雑談:葉を落とさない木を常緑樹、葉を落とす木を落葉樹とする説明をみかけるが、誤りである。常緑樹の下に行けば誰でもわかるように、常緑樹も年中少しずつ葉を落とす。常緑・落葉というのは、相対的な違いである。特定の時期に葉のほぼすべてを落とすように見える樹木を、一般的に落葉樹と呼んでいるのである。

雑談:地上植物と地表植物のラインは25cmとすることもある。しかし、厳密な区分などできない(植物にも個性があるし、環境条件にも左右される)。

雑談:高校生は休眠芽=冬芽としてよい。「虫食われや枝折れ、春先の低温などでシュート(葉と茎をあわせた単位)が枯死した時に、代わりのシュートをつくる芽」を休眠芽として、「次年度、春先に葉を展開するための芽」を冬芽とすることもある。ただし、芽の定義、休眠の定義は難しく、はっきりしない場合が多い。

雑談:冬がない熱帯でも、乾燥に耐えるための芽は存在する。

雑談:ロゼット葉を形成するような形態では、茎を長く伸ばさないので、エネルギーや資源の節約になっていると考えられている。

雑談:ロゼット葉の中心のすぐ地中に芽がある。この芽が、ロゼット葉の基部や土壌で保護されている。

雑談:正確には、タンポポやオオバコなどのロゼット型多年草は、明確な休眠芽をもたない。芽は低温により休止するが、はっきり外から見てわかるような冬芽は観察できない(これらの植物は、葉をつけて越冬するが、冬芽はつけない)。

雑談:ちなみに、キャベツの食べる部分(丸くて大きい形態)は、巨大な芽(頂芽)である。幼葉が重なり合ってシュート(地上部の、茎と葉を含む部分)になる原基を包んでいる。

発展:水生植物(すいせいしょくぶつ)

● 水生植物とは、植物体の一部の器官、または植物体全体を水中におき生活する維管束植物の総称である。

● 水生植物には、以下のように分類されることがある。

①抽水(ちゅうすい)植物:根は水底の土壌中にあって、葉や茎の一部または大部分が空中に伸びている。ヨシ、ガマなど。

②浮葉(ふよう)植物:根は水底の土壌中にあって、葉は水面に浮かべる。ヒツジグサ、ヒシなど。水面にそそぐ光を効率よく利用できる。

雑談:巨大な浮葉植物であるオオオニバス(スイレン科)の浮葉にはヒトが乗ることもできる。

③沈水(ちんすい)植物:植物体の全部が水面下にあって、根は水底に固着する。クロモ、コカナダモなど。沈水植物の多くは、水中の栄養塩類を葉茎部から直接取り込むことができる。また、沈水植物は、水中の二酸化炭素や炭酸水素イオンを利用できる。

発展:フラスコ内の遷移

高校での遷移では、主に植生の遷移(植生遷移)を扱う(遷移といえば、ふつう植生遷移を指す)。

しかし、遷移は、広義には、「ある一定の場所に存在する生物の集団が、時間軸に沿って次々に別の集団に変わり、比較的安定な極相に変化していくこと」を指す(潮間帯、水たまり、ヒトの腸内、フラスコ内など、様々な場所における遷移が研究されている)。

フラスコ内の水にペプトン(タンパク質を部分的に分解して得られる産物)、無機栄養塩類を入れ、長い時間観察すると、以下のような生物が次々と増殖し、遷移が進行する。

①細菌(原核生物。真っ先に大増殖する。細菌の増殖に伴い、一時的にフラスコ内の酸素量が激減する。また、水の透明度も一時的に低下する。)

*「まず細菌が増える」と知っておくだけでも、解ける問題が多くなる。

②原生動物(細菌を食べる。細菌が増えた後に増殖してくる。真核生物。なお、原生生物[動物・菌類・植物以外の真核生物]のうち、ゾウリムシなど、移動・捕食を行うものを原生動物という。原生「動物」というが、DNAの配列的には動物とはかなり離れた生物である。)

③クロレラ(藻類の仲間。真核生物。光合成を行う。また、細菌が大増殖して透明度が低い状態では、光合成が十分にできず、増えてこない。)

⓸シアノバクテリア(原核生物。光合成を行う。無機栄養塩類や光などの資源をめぐってクロレラと競争関係にある。)

⑤ワムシ(輪形動物と呼ばれる動物の仲間。原生動物などを食べる。ワムシのような比較的大きな動物[ヒトから見れば小さいけど]は、遷移の最後の方に増えてくる。)

*下図はイメージ。最近はほぼ入試で問われない。増えてくる生物の順番は、暗記しなくても、問題文中でヒントが与えられる。参考程度に見ておくだけでよい(ただ、細菌がはじめに増えることは知っておいた方が良い)。