【高校生物基礎】第18講「ヒトはどのように自らの体を守るのか?」

~プロローグ~

フレミングは、同じ研究室の研究者を「整理整頓しすぎる」と言ってからかっていたという。ある日、フレミングは、シャーレの一部で、細菌の繁殖が抑えられていることに気が付いた。そこは、少し前に風邪をひいていた時、鼻水を落とした場所だった。彼は『リゾチーム』という、ヒトが持つ細菌をやっつける物質を発見したのであった。その後、フレミングは、捨てずに放っておいたシャーレで、カビの周りだけ細菌のコロニーが消失しているのを見た。この時に彼が注目した物質こそ、抗生物質『ペニシリン』であった。ペニシリンは細菌の細胞壁合成を阻害する。

「若き研究者諸君にアドバイスするとすれば、こんな感じだろうか――奇妙な物や現象を決して軽視してはいけない。」フレミング(1945年 ハーヴァード大学での講義)『サイエンス大図鑑』より

雑談:現在、様々な抗生物質が発見されている。ペニシリンは細菌の細胞壁の合成を阻害する(天然ペニシリンの他、アンピシリンなどの合成ペニシリンもある。合成ペニシリンは、より広範囲の細菌に有効である)。また、テトラサイクリン、ストレプトマイシンは細菌のリボソームに結合し、タンパク質合成を阻害する。

★テストに出やすいワード

①自然免疫

②獲得免疫

③マクロファージ

④食作用

⑤リンパ球

要点:ヒトの免疫には自然免疫(物理的防御、化学的防御、食細胞による食作用など)と獲得免疫(細胞性免疫と体液性免疫)がある。

● 体内の異物を認識・排除し、恒常性を維持するための機構の総称を「免疫」という。

● ヒトの免疫には、自然免疫(しぜんめんえき。先天性免疫[せんてんせいめんえき]ともいう)と獲得免疫(かくとくめんえき。後天性免疫[こうてんせいめんえき]、適応免疫[てきおうめんえき]ともいう)がある。

(1)自然免疫

● 自然免疫は、物理的防御(ぶつりてきぼうぎょ)・化学的防御(かがくてきぼうぎょ)・食細胞(しょくさいぼう)やNK細胞(なちゅらるきらーさいぼう)などが関わるしくみである。

*物理的防御や化学的防御は自然免疫に含めないこともある。高校生は現在使っている教科書や資料集に解釈を合わせること。

● 物理的防御=角質層(かくしつそう)をもつ皮膚による保護、気管の繊毛(せんもう)の運動やくしゃみ・せきによる異物の除去など。

*繊毛は侵入した異物を外へ追い出している。

● 角質層はすでに死んでしまった死細胞からなり、表面の細胞は常にはがれ落ちている(これが垢になる)。ウイルスは生きた細胞に感染し、増殖するので、角質層はウイルスの侵入を防ぐ。

雑談:密着結合(細胞同士を隙間なく結合させている結合様式)により結合した上皮細胞は、病原体の進入を防ぐ。

雑談:「感染」には様々な定義があるが、生物学では「病原体が生体内に侵入し増殖の足がかりを確立すること」を指すことが多い。

● 化学的防御に関わる現象

①汗・涙・粘液(ねんえき。粘膜[ねんまく]の細胞が分泌する)・だ液中に含まれるリゾチーム(細菌の細胞壁を分解する酵素。よく問われる)による殺菌。

雑談:リゾチーム(lysozyme)は、溶菌(lysis)+酵素(enzyme) が語源。

雑談:「涙は武器」などと言われるが、確かに、性別に関係なく、すべての涙は武器である。細菌の細胞壁を分解する酵素、リゾチームを含むからである。

②ディフェンシン(微生物の細胞膜に孔を開けるタンパク質)による殺菌。

雑談:ディフェンシン(デフェンシンともいう)はアミノ酸30個前後からなるペプチドである。細菌の細胞膜に孔を形成して殺菌作用を示す。好中球の中や、一部の上皮組織に豊富に存在する。

雑談:多くの多細胞生物は、多くの異なるディフェンシンを産生する。シロイヌナズナ(植物)は13種類、ショウジョウバエでは少なくとも15種類、ヒトでは一つの腸管の細胞が21種類も作ることができる。ディフェンシンが植物にも見られることから、ディフェンシンは、植物と動物が分岐する以前に進化していた可能性が高い。原生生物がディフェンシンを持つかどうかは、はっきりとは明らかになっていない。

③強酸性の胃液による殺菌。

④常在菌(じょうざいきん。消化管の内壁や皮膚に生息する細菌の総称)による他の細菌の増殖抑制。

雑談:正常なヒトや動物の皮膚、粘膜の表面には、非病原性の微生物が常在菌として存在している。これらの常在菌は、栄養や、上皮細胞への付着において病原性の微生物と競合する。また、常在菌は抗菌性の物質を産生する。常在菌が何らかの原因で駆除されると、病原性の微生物が取って代わって、疾患を引き起こす(なお、通常は、常在菌は、宿主に害を与えることはなく、宿主と共生状態にある。しかし、宿主の感染防御能力が低下した状態では、常在菌が疾患を引き起こすこともある)。常在菌の生存は、菌の増殖と、自然免疫系による駆除のバランスの上に成り立っていると考えられている。

● 白血球の一種である好中球(こうちゅうきゅう)、マクロファージ、樹状細胞(じゅじょうさいぼう)は、食作用(しょくさよう)によって異物を取りこみ、分解する(食作用を持つ細胞を食細胞という)。

● 好中球、マクロファージ、樹状細胞など、食作用によって異物を処理する細胞を食細胞(しょくさいぼう)という(食細胞は体の様々な部位に存在し、異物を待ち構える)。下図はイメージ。

雑談:マクロファージは大きな(macro)食細胞(phage)であることから、大食細胞(だいしょくさいぼう)とも呼ばれる。

雑談:ロシアの動物学者メチニコフは、イタリアのメッシナ海峡で、ヒトデの観察をしていた。その時、メチニコフの頭に、ある考えが浮かんだ。メチニコフは、庭からバラのトゲをとってきて、ヒトデに刺した。翌朝、彼は、バラのトゲの周りを囲っている細胞を見た。メチニコフは「食作用」を発見したのであった(メチニコフは、毒素、免疫などの研究で次々と業績を上げ、1908年にノーベル生理学・医学賞を受賞した)。現在では、ヒトデは感染防御において完全に自然免疫に依存していることが明らかになっている。メチニコフは、マクロファージによる自然免疫応答が生体防御全てに関わっていると信じていた。ヒトなどの脊椎動物の免疫系は、彼が想像したものより大分複雑であるということが明らかになってきたが、マクロファージによる自然免疫応答が生体防御の最前線で重要な役割を担っているということは確かである(余談だが、メチニコフは自殺を試み、失敗している。自殺を中止した理由は、街灯に集まった昆虫を見て、自然淘汰説に対する疑問が浮かんだからだという)。

「複雑錯綜した多くの病的現象のまっただなかにあって研究をすすめるには、この現象をできるだけ完全に分析して手がかりを得るよりほかはない。」メチニコフ『近代医学の建設者』より

● 自然免疫は速やかに行われるが、特異性は低い。

● 炎症(えんしょう):マクロファージなどによって誘導される、血管拡張などの現象(血管から白血球が出やすくなる)。

*炎症も自然免疫のしくみのひとつに入れる場合が多い。

雑談:炎症は、より正確には「病的刺激で引き起こされる、血管反応に基づく滲出(しんしゅつ)などを伴う一連の生体反応」である。滲出は、「炎症の際に血液成分が血管から組織内に出る現象」である。滲出は、炎症を最も特徴づける反応である。血管内皮の間隙を通じて、血液成分の滲出が起き、単球などの白血球の血管外遊走が起こる。炎症局所に遊走した白血球は、外来異物を貪食、殺滅する。炎症を引き起こす病的刺激因子としては、物理的因子(機械的刺激など)、化学的因子(毒素など)、病原微生物(細菌、[生物ではないが]ウイルスなど)、アレルギー反応などが含まれる。

雑談:炎症は2000年も前から4つの語で特徴が記載されている。「発赤(赤くなる)、発熱、疼痛(とうつう。ずきずき痛むこと)、腫脹(しゅちょう。体の一部が腫れること)」である。これらを炎症の4兆候という。これらはすべてサイトカインなどの分子の血管に対する作用を反映したものである。炎症時の血管拡張と透過性の増大により血流が増加して、血しょうが組織へと流出し、発赤・発熱・腫脹が現れる。また、ケモカインという物質によって、白血球が感染部位に集まる。感染部位への細胞の遊走とそこでの作用によって疼痛が起きると考えられている。

雑談:炎症部は、血管が広がるため、腫れ、神経が圧迫されて痛みが出ることがある。

雑談:感染による炎症反応

(以下の流れは一例である)

・細菌やその他の微生物と組織で出会ったマクロファージは、血管透過性を亢進させる(血管から物質を出やすくさせる)サイトカインを放出するので、体液やタンパク質が組織へ流入する。

*サイトカイン:細胞から分泌され、近くの細胞に影響を与えるタンパク質の総称。

・また、マクロファージは、好中球を感染部位に集める手助けをする(ケモカインと呼ばれる白血球遊走・活性化作用をもつタンパク質[これもサイトカインの一種である]を分泌する)。

・体液と細胞が感染部位へ溜まると、発赤や腫脹、熱感、痛みを引き起こす(いわゆる"炎症により熱を持ち、赤く腫れ、痛みがある状態")。

● NK(ナチュラルキラー)細胞は、ウイルス感染細胞やがん細胞を殺傷する。詳しい働きは研究中である

雑談:NK細胞は笑うと増えると言われているが、詳細は不明である。

(2)獲得免疫

● 生体に生まれながらにそなわっている免疫である自然免疫に対して、T細胞及びB細胞が主役となる免疫を獲得免疫という。

● 獲得免疫は自然免疫より特異性が高い。また、二次応答が見られる。

● 獲得免疫には、抗体が関わる体液性免疫(たいえきせいめんえき)と、抗体が関わらない細胞性免疫(さいぼうせいめんえき)がある。

*獲得免疫の詳細については次の講義で学ぶ。

雑談:もともと「免疫」という用語は「一度かかった病気に二度とかからない」といった意味で使われていた(これは今日で言う獲得免疫の概念に近い。今でも、日常会話では「免疫が付いた」などと言うだろう)。しかし、今日では、「免疫」は、「異物を認識・排除し、恒常性を維持するための機構の総称」を指す言葉として使うことが多い。

要点:好中球・マクロファージ・樹状細胞は食細胞と呼ばれる。T細胞・B細胞・NK細胞はリンパ球と呼ばれる。

● ふつう以下の細胞はすべて「白血球」に分類し、白血球の一部を「リンパ球」とよんでいる。リンパ球にはT細胞、B細胞、NK(ナチュラルキラー)細胞が含まれる。

(1)好中球(こうちゅうきゅう)

白血球中で最も多数存在するのは好中球である。食作用を行う(核はくびれていて、いくつかの塊に分かれているように見える)。非常に短命な細胞で、1回の食作用を終えるとすぐ死ぬ。下図は好中球のイメージ。

雑談:細菌などの侵入部位に好中球がびっしりと集まった状態を化膿(かのう)という。そこに生じる膿(うみ)は、好中球とその死骸に充ちた滲出液である。

(2)好酸球:詳しい働きはよくわかっていない(抗体に覆われた寄生虫の殺傷を行うことが知られている)。

(3)好塩基球:詳しい働きはよくわかっていない。

*白血球の中でも、好中球と好酸球と好塩基球は、内部に顆粒が見られ、顆粒白血球(かりゅうはっけっきゅう)と呼ばれる。

雑談:好中球・好酸球・好塩基球は、内部にある顆粒がよく染まる染色液によって名前が付いている。好中球は酸性の染料にも塩基性の染料にもあまり染まらない。好酸球は酸性染料によってよく染まる。好塩基球は塩基性染料によってよく染まる。

(4)樹状細胞(じゅじょうさいぼう)

食作用を行う。取り込んだ抗原の情報をヘルパーT細胞に提示する(抗原提示)。

(5)マクロファージ

食作用を行う。血液中では単球として存在する。単球は、異物が侵入すると、組織に移動して、マクロファージに分化し、食作用を行う。また、炎症を生じさせたりする。

*マクロファージも抗原提示を行うが、樹状細胞の方が抗原提示が得意である。古い教科書・参考書では、ヘルパーT細胞に抗原提示しているのはマクロファージになっているが、今は、ヘルパーT細胞に抗原提示している細胞をテストで問われたら、「樹状細胞」と答えること。「マクロファージは、大食いで味を気にしない大食いチャンピオン」「樹状細胞は、グルメで、食べた物の情報を他の人に伝えるのが得意な料理評論家」みたいなイメージ(あまり正確ではない)。

● 食作用で異物を処理する好中球、マクロファージ、樹状細胞は、食細胞と呼ばれる。

雑談:自然免疫および獲得免疫で需要な働きをする樹状細胞は、カナダのスタインマンにより発見された。スタインマンは樹状細胞の発見により2011年、ノーベル生理学・医学賞を受賞した(しかし、スタインマンはノーベル賞発表の3日前に亡くなっている。本来死者にはノーベル賞は授与されないが、受賞の決定は取り消されなかった)。

(6)リンパ球(T細胞、B細胞、NK細胞)

*NK細胞以外のリンパ球は獲得免疫に働く(知らなくてよいが、リンパ球は一般に細胞質が少なく、大きな核をもつ)。

(覚え方)「アルファベットが付くのがリンパ球」

① T細胞:胸腺(きょうせん)で成熟する。(胸腺が遺伝的に未発達なマウスはT細胞を持たない)

T細胞にはいくつかの種類がある。

・ヘルパーT細胞:B細胞やキラーT細胞を活性化する。

・キラーT細胞:ウイルス感染細胞などを直接攻撃して殺傷する(「直接」がキーワード)。

② B細胞:抗体産生細胞(こうたいさんせいさいぼう)に分化すると、抗体(こうたい)を産生・分泌する。

③ NK細胞(ナチュラルキラー細胞):がん細胞や、ウイルス感染細胞などを単独で攻撃し、排除する。自然免疫に関わる。

雑談:NK細胞は自然免疫にかかわるとされてきたが、近年、NK細胞が、がん細胞(やウイルス感染細胞)と抗体の複合体を認識して排除しているらしいことがわかってきた。

雑談:白血球は、「呼吸色素を持たない有核血液細胞の総称」を指す(非常に定義が広い。大雑把に言うと、血液中に存在し、核を持っていて、ヘモグロビンなどを持っていなければ、白血球である)。したがって、赤血球などとは違い、非常にバラエティに富んだ細胞が白血球に含まれる。

要点:マスト細胞はアレルギーに関わる。

● マスト細胞(肥満細胞[ひまんさいぼう]):ヒスタミンなどを放出する。アレルギーに関わる。

(アレルギーについては次回の講義で学ぶ。しかしその機序については完全には明らかになっていない。)

*アレルギーの流れの一例

①アレルゲンに対して抗体が産生され、マスト細胞の上の受容体に結合する。

②受容体に結合した抗体にアレルゲンが結合すると、マスト細胞からヒスタミンなどが分泌される。

③ヒスタミンは鼻水や涙目などのアレルギー症状を引き起こす。

雑談:抗ヒスタミン剤などの薬は、ヒスタミン受容体をブロックすることでアレルギー症状を緩和する。

雑談:マスト細胞(肥満細胞)は当初、組織の栄養を蓄える細胞と考えられていた。「mast」は、ドイツ語の「家畜を肥料で肥満させる」という意味の語からきている。

要点:T細胞は胸腺で、B細胞は主に骨髄で成熟する。

● リンパ管にはところどころにリンパ節(りんぱせつ)があり、ここに多くのリンパ球が存在する(マクロファージなどによる異物の除去や、リンパ球の活性化などが起こっているとされる)。

● リンパ系の器官には、リンパ節の他に、ひ臓(ひぞう)や胸腺(きょうせん)がある。

● ひ臟では、古くなった赤血球の破壊や異物の除去が行われる。

● 胸腺はT細胞分化の場である。

● T 細胞は胸腺(Thymus=T細胞をつくりだすリンパ系器官)で分化・成熟する。

● B細胞は骨髄(こつずい。Bone marrow)に残って分化・成熟する。

雑談:胸腺は胸部前方にある小さい臓器。胸腺は、T細胞を分化・成熟させる。胸腺は胎児期の早期に出現する。思春期頃まで成長を続け、34~40gに達する。しかし、生後2~3年頃から退縮が始まり、脂肪組織に置換されていく。老人の胸腺はほとんど脂肪組織化してるが、なお機能し続けている(老齢期に胸腺でつくられるT細胞と、若い時のT細胞は、質的に異なるのか、解明されていない)。生後すぐに胸腺を除去するとT細胞は出現しない。ヌードマウスは遺伝的に胸腺を欠き、移植に対して拒絶反応が弱いので、ヒト癌の移植など、様々な実験に用いられている。

*ヌードマウス:胸腺の発達が全くないため、T細胞が関係する免疫応答が起きないマウス。Folkhead Box N1(FoxN1)遺伝子の変異による。この遺伝子によって制御される体毛も欠損するため、この名がついている(正式名称はFoxnlnuである)。

雑談:胸腺には、胸腺髄質上皮細胞という細胞がある。面白いことに、この細胞は、様々な臓器や組織のタンパク質をつくっている(ヒトのもつ約2万個の遺伝子のうちの9割ほどの遺伝子を発現すると考えられている。これは無差別遺伝子発現と呼ばれる)。それらのタンパク質は分解され、MHCによって提示される。それらの自己ペプチドに反応してしまうT細胞(自己を攻撃しかねないT細胞)は、胸腺の中で排除される。

雑談:ひ臓は人体で最大のリンパ器官(日本人成人で90~120g)で、左上腹部にある。ひ臓はT細胞やB細胞を増殖させるという免疫学的機能のみならず、老朽化した赤血球を破壊するための血液のフィルターとしての機能も備えている。また、胎児期には、ひ臓は造血臓器として働いている。

雑談:B細胞成熟の正確な時期やしくみは複雑で、高校では習わない(わかっていないことも多い)。実際は、成熟B細胞は骨髄から離れ、脾臓などでさらに成熟する。

*T細胞もB細胞は、分化する場所は違うが、どちらも骨髄由来(骨髄の造血幹細胞由来)である。

*B細胞は骨髄(Bone marrow)に残って分化・成熟するからB細胞、と覚えてよい。しかし、これは、厳密にはダジャレである。B細胞のもともとの由来は、ファブリキウス嚢(bursa of Fabricius)である。鳥類のB細胞は、ファブリキウス嚢(bursa of Fabricius)という鳥類独自の器官で生成される。このことからB細胞と名付けられた。しかし、ラッキーなことに、骨髄の頭文字もBであったので、この名前は、ヒトのB細胞が骨髄で成熟することも示してくれる。

講義動画【食細胞について】

講義動画【様々な白血球について】

発展:トル様受容体(TLR、Toll-like receptor )

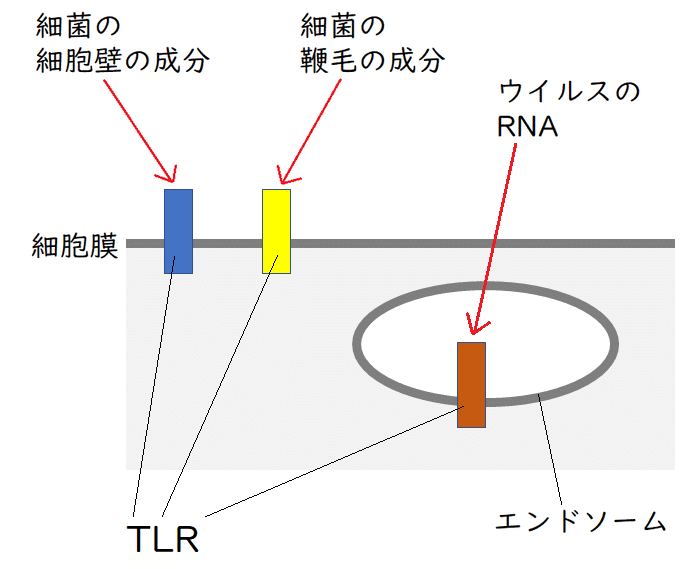

微生物感染を感知する一群のタンパク質をトル様受容体(とるようじゅようたい。TLRと略される)という。トル様受容体は、マクロファージ、樹状細胞などの細胞に存在する。トル様受容体にはいくつか種類が存在し(ヒトやマウスでは10種類のTLR遺伝子が発現している)、それぞれ、細菌由来の細胞壁の成分・細菌由来の鞭毛の成分・ウイルス由来の二本鎖RNAなど、病原体には存在するが自身では合成できない物質(病原体が侵入してきた証拠となる)を認識している(どのようにトル様受容体が病原体の成分と結合しているのかについては、完全には解明されていない)。

トル様受容体で病原体の成分を認識した細胞は、サイトカインを分泌する。このサイトカインによって、炎症反応などの反応が誘導されたり、抗原提示細胞の抗原提示能力が促進されたりすることが知られている(したがって、TLRは獲得免疫にも重要な役割を果たしていると言える)。

雑談:トル様受容体(TLR)は細胞の表面だけでなく、細胞の内部にも存在する。細胞内部に存在するトル様受容体は、エンドソーム(エンドサイトーシスにより形成された膜小胞)上に存在しており、ウイルス由来のRNAなどを認識する。

雑談:Tollレセプター遺伝子は、もともと、ショウジョウバエの胚発生において、背腹軸パターンを正しく決定するために働く遺伝子として同定された。後になって、Tollレセプターは、ショウジョウバエの成虫では、免疫にかかわる機能を持つことがわかった。その後、ショウジョウバエのTollと類似の分子であるTLR(Toll-like receptor)が、植物や昆虫の成虫、さらに哺乳類を含む脊椎動物における感染防御に重要な役割を果たしていることが明らかになった。この受容体の起源は非常に古く、進化の歴史の中で長い時間保存され続けてきた考えられている。

Q&A

Q.ディフェンシンって何?…広範囲の病原体に対して強い殺菌作用を示すタンパク質(知らなくてよいが、細菌や菌類の細胞膜や一部のウイルスの膜エンベロープを破壊することで作用を及ぼすと考えられている。ほとんどの多細胞生物は多くの異なる種類のディフェンシンを生産することが知られている)。

Q.食作用=自然免疫としてOK?…食作用による異物の排除だけではなく、物理的防御や化学的防御も自然免疫に含めることが多い。また、高校生は気にしなくてよいが、(高校では習わない)補体というタンパク質が関わる仕組みもある。補体は、病原体にくっ付いて病原体を標識し、食細胞による破壊を促す。また、補体は、病原体の細胞膜に穴をあけ、破壊する。

*自然免疫:生まれつきそなわっている免疫系。

*食作用:貪食とも言う。細胞が、ある程度大きな物体(おおよそ0.1μm以上の大型固形粒子)を取り入れる現象。食細胞に認められる。

Q.獲得免疫ってヒトだけがもつしくみ?…細胞性免疫や体液性免疫などの、適応免疫の進化の歴史は、まだ不明な点が多い。一般的に顎(あご)を持つ脊椎動物以上の動物に見られることから、顎を獲得した生物が、様々な異物を外界から取り込むようになり、適応免疫のしくみを進化させたと考えられている。

雑談:今まで、無脊椎動物(昆虫など)に適応免疫のしくみは「ない」とされてきた(無脊椎動物は自然免疫しか持たないとされてきた)が、最近になって、無脊椎動物も多様な免疫グロブリンを持つことが分かり、適応免疫を持つのではないかと考えられるようになった。

雑談:細菌が、外来のウイルスDNAを自身のDNAに組み込んで置き、その情報を「覚える」ことが明らかになった(そうすることで、かつて侵入してきたウイルスと同じウイルスが侵入してきた時、すばやく撃退できる)。つまり、ある意味、細菌も獲得免疫を持つといえる。ちなみに、現在、このしくみを利用したゲノム編集という技術(DNAの切断技術)が生物学に革命を起こしている(下の動画の後半を参照せよ)。