【高校生物基礎】第10講「血液のはたらきは何か?」

~プロローグ~

「お前の血は何色だ!?」と言われたら、君なら何と答えるだろう。ヘモグロビン(鉄を含むヘムという物質とタンパク質が結合したもの)という呼吸色素が赤血球に含まれるので、ヒトの血は赤く見える(正確には、静脈血が暗赤色、動脈血が鮮紅色)。しかし、青い血(血リンパ)を持つ生物もいる。たとえば多くの甲殻類や軟体動物はヘモシアニンという呼吸色素をもつ。ヘモシアニンには銅が含まれ、酸素と結合すると青色を呈する(ヘモシアニンは、ヒトのヘモグロビンと違い、血球の中に含まれることはない。血リンパに直接溶けている)。

「血というものは特別の液ですからね。」ゲーテ『ファウスト』より メフィストフェレスの言葉

「余はここで結論を下したいと思う。すなわち動物においては、血液は不断の巡回路をめぐって、一種の循環運動によって押しやられている。」「心臓の働きは収縮にあり、したがってその機能は、血液を動脈の中に押し出すことにあるものと考えられる。」ハーヴェイ『動物の心臓ならびに血液の運動に関する解剖学的研究』より

*ハーヴェイはイギリスの医学者で、血液が循環すること、その原動力は心臓の拍動にあることを明らかにした。

「事実はもっとも美しい学説よりもなお美しい。」ベルナール

*ベルナールはフランスの生理学者で、実験医学・一般生理学の創始者。内分泌、内部環境という語を創った。

★テストに出やすいワード

①リンパ液

②組織液

③血小板

④白血球

⑤赤血球

要点:ヒトの体液には血液、組織液、リンパ液がある。

● 体の内側の細胞が直接接している環境を体内環境(たいないかんきょう。内部環境[ないぶかんきょう]ともいう)といい、人の場合、体内環境は体液(細胞の外を満たす液体)を指す。

雑談:細胞内液は体液に含めないことが多い。

● 体内環境を一定に保とうとするしくみを恒常性(こうじょうせい。ホメオスタシスともいう)という。

雑談:ギリシャ語の「ホメオ」には「似たような」、「スタシス」には「安定な状態」といった意味がある。

雑談:恒常性は非常に身近な概念である。水を飲み過ぎればトイレが近くなり、体育の時間では汗をかき、試合前は胸が高鳴り、昼休みの後の授業は少し眠くなる。室温80℃のサウナの中でも体温を一定に保ち、「なまもの」であるにもかかわらず、夏場でも腐敗しない。以上の現象には、恒常性が深く関わる(ちなみに、「腐敗」とは、厳密には、動植物の遺骸などに含まれる有機物が微生物によって分解される現象のうち、人間生活にとって有益なものが生産されない場合をいう[我々の免疫系は常に有害な微生物から身体を守っている。遺骸が速やかに腐敗する原因の一つは、遺骸では免疫系が失われてるからである]。なお、腐敗と同様の現象でも、人間生活にとって有益なものが生産される場合は、「発酵」という。)。

雑談:恒常性(ホメオスタシス)という概念は、生体機能の一般的原理として、生理学者キャノンによって提唱された。少しかっこよく言うと、恒常性は「生体がその置かれている外的・内的環境の絶え間ない変化に応じて、その形態的・機能的状態をある範囲の安定な状態に保持すること」である。

雑談:レントゲンによってX線写真が発見された時、まだ、X線写真は、「面白いもの」という印象の方が強かったと言われている。しかし、ある26歳の青年は、その技術が生理学に役立つだろうと考えた。そして、ネコの胃の動きの解析にX線技術を利用した。彼は、初めて、生体における胃の形状、運動を記録したのであった。この青年こそ、恒常性の概念を提唱したキャノンである。

雑談:もしかしたら、多細胞生物は、変動の激しい環境(外界)に曝される状況を避け、安定な環境に重要な細胞を浸すような戦略をとったのかもしれない。下図はイメージ。

雑談:「無生物体の性質の発現は、温度とか湿度等の如き周囲の条件に関連しているのであって、実験家はこれらの条件を介して直接に無機現象を支配することができる。これに反して生物体は、一見したところ周囲の物理化学的条件によっては影響されているようには見えない。しかしながらこれは錯覚にすぎないのであって、生物は生命現象の発現に必要な熱とか湿気という条件を自分自身の中にもっているために、このような錯覚を生んだのである。」「然るに温血動物となると、いわばその細胞を温室の中に保っているようなものである。」ベルナール『実験医学序説』より

*「温血動物」とは「恒温動物」のこと。恒温性はまさにホメオスタシスの典型であって、これを獲得した動物は、生息分布を拡げ、四季を通じて一定の活動ができるようになった。

*体液の組成と海水の組成はまったく同じではないが、Na+とClーが多い所はよく似ている

*一般に、細胞内液にはK+が、細胞外液にはNa+が多く含まれる。

語呂「福はうち、鬼は外(福 の "く" でK+をイメージする。鬼は外の 鬼 の "に" でNaをイメージする)」

● 体液は、存在する場所によって血液(血管内にある)、リンパ液(リンパ管内)、組織液(そしきえき。細胞間にあり細胞の環境となっている。また血管にもどったり、リンパ管に回収されたりする)の3種類に大別される(広義の体液には細胞内液も含めるが、一般には、体液は細胞外液を指す)。

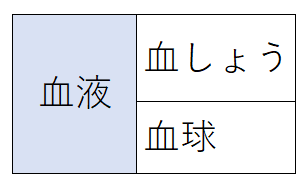

要点:血液は血しょうと血球からなる。血球には赤血球(数が最も多い)、血小板、白血球が含まれる。

(1)血液

● ヒトの血液量は、体重の約13分の1である。

● 血液は、細胞成分(有形成分ともいう)の血球(けっきゅう。血液中を流れている細胞の総称)と、液体成分の血しょう(けっしょう)からなる。

(2)血球

● 血液の45%が血球で、血球はさらに以下の3種類に分けられる。

①赤血球:ヘモグロビンというタンパク質を含み酸素運搬に働く。ホ乳類では無核(むかく。核が無い)。直径8μm。

*一般に、カエル(両生類)など、哺乳類以外の赤血球には核はある。

語呂「ハチが舞い、赤くなる(8マイクロメートル、赤血球)」

②白血球:免疫に働く。有核(ゆうかく。核がある)。

③血小板(けっしょうばん):血液凝固(けつえきぎょうこ)に働く。無核。

★数が多い順:赤血球(450万~500万個/mm3)>血小板(10万~40万個/mm3)>白血球(4000~8000個/mm3)

発展:赤血球の寿命

赤血球の寿命は約120日である(だから、漫画 『はたらく細胞』は、120日間の物語ということになる。ちなみに好中球は働くと死ぬので[膿となる]、本来1話完結になるはずである。冗談です)。

雑談:テスト中、最も多い血球を忘れたら、ピンクの爪を見て、血が赤いことを思い出そう。赤血球が多いので血が赤いと考える(なお、甲殻類や軟体動物のように、銅を含むヘモシアニンを呼吸色素タンパク質としてもっている生物もいる。その場合、血は青くなる)。なお、漫画『レベルE』のように友人の血が青かった場合、その友人が異星人であることを疑うより、まず血液の疾患を考えるべきである。

雑談:赤血球はMHCが発現していない。したがって、基本的に赤血球の移植(輸血)ではドナーとレシピエントのMHCの一致を気にする必要がない。

雑談:血小板は、(造血幹細胞により分化した)巨核球と言う細胞から細胞質がちぎれて生成した細胞である。

● 成体では、血球は骨髄(こつずい)にある造血幹細胞(ぞうけつかんさいぼう)から生じる。

雑談:「幹細胞(かんさいぼう)」とは、複数の細胞系統に分化する能力(多分化能)と自らと同等の細胞に分裂する能力(自己複製能)をあわせもつ細胞のこと。

雑談:骨髄(こつずい)と脊髄(せきずい)を間違えないように。骨髄は骨組織に囲まれた、すべての血球が生産される場。脊髄は中枢神経系の一つ。

雑談:下図は造血幹細胞から様々な血球が分化してくるイメージ。白血球(赤血球と血小板以外の血球。呼吸色素をもたない有核血液細胞の総称)の詳しい働きについては後に学ぶ(樹状細胞には様々な種類がある。単球に由来する樹状細胞も知られている)。

雑学:胎児は、主に肝臓や脾臓で造血を行う。誕生3か月前程度になると、骨髄が造血の場となる。老化や死滅する赤血球を補充するために、毎日およそ2500億個の赤血球を作る必要がある。骨髄は骨で取り囲まれている(造血の場が守られていると言える)。

(3)血しょう

● 血しょうの90%は水だが、残りの10%にはタンパク質、無機塩類(Na+やCl-など)、グルコースなどが含まれている。

● 血しょう中のグルコースを血糖とよぶ。健康なヒトの血糖値はおよそ

100mg/100mL ≒ 0.1g/100g = 0.1%。

である(問われる)。

(血液の密度はおよそ1g/mLである。血液100mLはおよそ100gである。そこに、グルコースが100mg入っている。よって、100mg/100mL ≒ 0.1g/100g となる。質量パーセント濃度[%]は、「溶液100g中、その物質は何g含まれるか?」を表す。よって0.1g/100g = 0.1% になる。)

● 血しょう中のタンパク質には、免疫グロブリンやアルブミン、フィブリノーゲンなどがある。

● 抗体の実体である免疫グロブリンというタンパク質は、異物に結合し、その排除に働く(グロブリンは水に溶けにくいタンパク質の総称)。免疫の学習の時に登場する。

● アルブミンは水に溶けやすいタンパク質の総称。浸透圧の維持や物質の運搬に関わる。あまり問われない。

● フィブリノーゲンは血液凝固に働く。血液凝固の学習の時に登場する。

● 毛細血管の壁から組織の細胞間へしみ出した血しょう成分を組織液(そしきえき)という。組織液の一部はリンパ管内に回収される(なお、組織液の大部分は再び毛細血管内に回収される)。

要点:リンパ管にはリンパ液が流れる。

● リンパ管内に流れる体液をリンパ液という。

雑談:もともと、リンパ管は組織液の回収通路だったと考えられている。現在は免疫系に役立っている。

雑談:リンパ管は、組織間の水分やタンパク質、消化管で吸収した脂肪分を静脈に送るための経路であると同時に、侵入してきた外敵をリンパ節で処理させるための輸送路としても働いている。

● リンパ液は左鎖骨下静脈(ひだりさこつかじょうみゃく)で静脈に合流する。

● リンパ管にはリンパ節と呼ばれる膨らみがあり、外から侵入してきた異物を処理している(免疫については後に詳しく学ぶ)。

*下図はリンパ管のイメージ(肺などは描いていない)。

雑談:より正確には、おおよそ、右上半身のリンパ液は右鎖骨下静脈の近くに、その他は左鎖骨下静脈の近くに流れ込み、血液と合流する。

雑談:リンパ管には心臓のようなポンプはないが、骨格筋ポンプ(骨格筋の収縮がリンパ管を圧迫することによる)や、呼吸ポンプ(息を吸うときの圧の変化による。息を吐く時は弁が逆流を防ぐ)がある。

雑談:血管内にあるから血液。リンパ管内にあるからリンパ液。非常にわかりやすいネーミングである。なお、小田急バスのマスコットキャラクターは「きゅんた」という名前である。「小田急」を重要な特徴とするなら、「おだきゅん」という名前にした方がわかりやすい。「きゅんた」では、小田急なのか京急なのか東急なのか判別できない。なお、京急のマスコットキャラクターは「けいきゅん」という。こちらのネーミングの方が学術的である(冗談です。「きゅんた」は可愛くて非常に愛されているキャラクターです)。

講義動画【血液】

要点:ヒトの心臓は2心房2心室である。

(1)心臓の構造

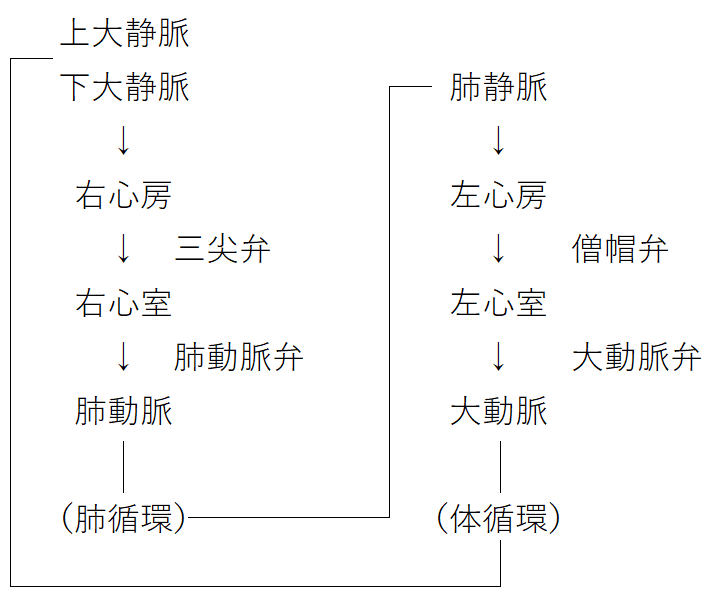

● 心臓の中で、血液を送り出す部屋を心室(しんしつ)、血液が心臓に帰ってくる部屋を心房(しんぼう)という。ヒトの心臓は2心房2心室(にしんぼうにしんしつ)である。

● 血液の流れる順序:

(全身から)

↓

大静脈(だいじょうみゃく)

↓

右心房(うしんぼう)

↓

右心室(うしんしつ)

↓

肺動脈(はいどうみゃく)

↓

(肺)

↓

肺静脈(はいじょうみゃく)

↓

左心房(さしんぼう)

↓

左心室(さしんしつ)

↓

大動脈(だいどうみゃく)

↓

(全身へ)

語呂:「ぼ~っと入って、シッと追い出される(血液は心臓の心『房』に流入し、心『室』から流出する)」

● 左心室の壁は厚く、丈夫である(全身へ力強く血液を送り出す部屋だから)。

語呂:「さあ心室で熱い夜を(左心室、壁は厚い)」

● 右心房の上側には洞房結節(とうぼうけっせつ)がある。

雑談:「洞房」結節は、心臓の静脈「洞」(からだの各部位から戻ってきた静脈が合流してできる腔)と右心「房」の境界にあることからこの名が付いている。なお、洞房結節は、解剖学的に厳密に見ると、房室ではなく静脈洞にあることから、洞結節とも呼ばれる(ただし、高校では、洞房結節は右心房にあるとしてよい)。

雑談:洞房結節は「どうぼうけっせつ」と呼ぶことも多い(南山堂医学大辞典、岩波生物学辞典、広辞苑は「どうぼうけっせつ」と表記している)。

● 洞房結節には特殊な筋細胞が存在し、拍動のリズムを作り出している。このような場所をペースメーカーという。

● 心臓の拍動の中枢は延髄にあるが、心臓自身にも拍動を続ける性質があり、これを自動性(じどうせい)という(心臓の自動性は、右心房の上側にある洞房結節が一定のリズムで信号を発生することで生まれる)。

雑談:心臓の拍動のリズムは、自律神経によっても調節されている(後に学ぶ)。

雑談:自動性の背景にある仕組みについては、完全には明らかになっていない。高校では習わないが、ペースメーカー電位が発生していることがわかっている。

*ペースメーカー電位・・・活動電位終了後に膜電位が静止電位にならず、自発的にゆっくり脱分極を起こし、ついには活動電位の閾値に到達し、再び発火が起こる現象。

発展:刺激伝導系(しげきでんどうけい)

心臓の拍動のリズムは、やがて、特殊化した心筋であるプルキンエ繊維(ぷるきんえせんい。プルキンエはチェコの動物生理学者。ふつう「線維」と書くが、高校では「繊維」と書く)に伝わり、心室の収縮を引き起こす。洞房結節からプルキンエ繊維にいたる興奮の伝わる経路を刺激伝導系(=洞房結節で発生した心拍のリズムを心臓全体の心筋に伝える仕組み)という。

雑談:洞房結節はペースメーカーとしての働きがある。ここにある特殊化した心筋細胞は、自発的に毎分70回脱分極して刺激を作り出す。この刺激は心房壁全体に広がり、房室結節に伝わる。その後、ヒス束(房室結節から心室へ至る筋繊維)を介して信号は心室に伝達される。ヒス束の繊維は右脚と左脚に分かれて心室中隔を下行する。この繊維は心室で太い筋繊維を形成しており、プルキンエ繊維と呼ばれる。下図はイメージ。

雑談:骨格筋とは違い、心筋は必要とするATPを解糖によって産生することはほとんどないとされる。代わりに心筋は、膨大な数のミトコンドリアをもち、呼吸によってATPを産生している。

(2)動脈血と静脈血

● 大静脈・右心房・右心室・肺動脈には静脈血(じょうみゃくけつ。酸素の少ない暗赤色[あんせきしょく]の血液)が流れる。

● 肺静脈・左心房・左心室・大動脈には動脈血(どうみゃくけつ。酸素を多く含む鮮紅色[せんこうしょく。鮮やかな紅色]の血液)が流れる。

★ 動脈を流れる血液を動脈血と呼ぶのではない。酸素を多く含む血液を動脈血と呼ぶ。(重要)

★ 静脈を流れる血液を静脈血と呼ぶのではない。酸素の少ない血液を静脈血と呼ぶ。(重要)

★ 肺静脈(肺から帰ってきた血液が通る)には動脈血が、肺動脈(肺へ向かう血液が通る)には静脈血が流れることに注意!!!(超重要)

実験動画【静脈血と動脈血の観察】

*豚の血液を使った実験です(血液が苦手な人は見ないでください。おすすめに出ないように限定公開にしてあります)。

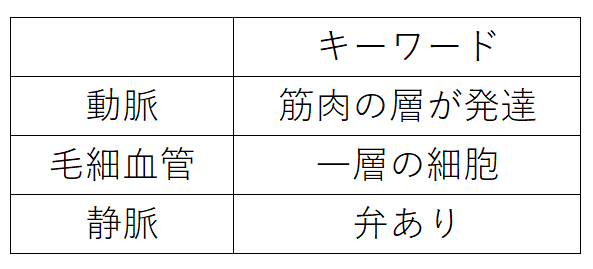

(3)血管

● 静脈やリンパ管には逆流を防ぐ弁(べん)がある(流れが緩やかだから、弁が必要なことは推察できる)。

● 動脈では、筋肉の層が発達している。

● 毛細血管は1層の細胞からなり、この細胞の間隙から血しょう成分の一部が漏れ出す。

雑談:毛細血管は1層の内皮細胞から構成される。内皮細胞と内皮細胞の隙間から物質交換が行われる。しかし、内皮細胞に小さな孔が空いていて、その孔を通じて物質交換が行われる場合もある。O2やCO2はサイズが小さいので、内皮細胞の細胞膜を直接透過して交換される。

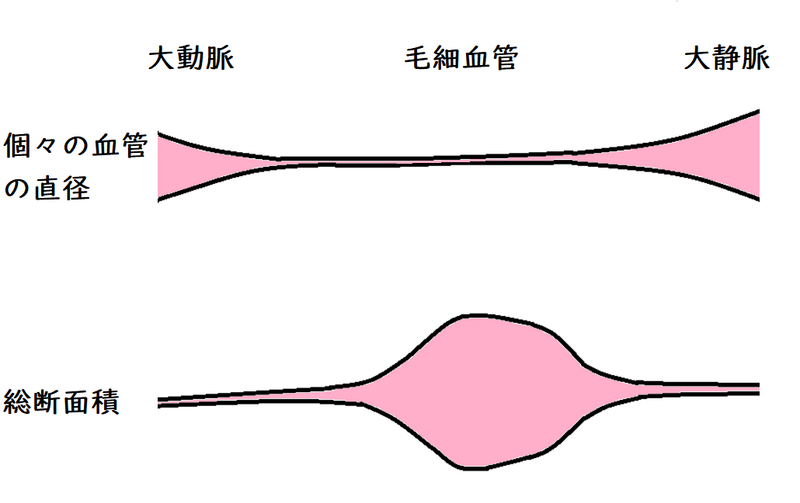

雑談:毛細血管は直径が非常に小さい。しかし、毛細血管は多数に分岐しており、それらすべての管の断面積を合計すると、総断面積の値は非常に大きくなる(1本1本のホースの断面積は小さくても、そのホースの数がたくさんあれば、すべてのホースの断面積の合計は大きくなる)。以下はイメージ。

講義動画【血管・リンパ管】

発展:閉鎖血管系と開放血管系

ヒトなどの脊椎動物のように、静脈と動脈が毛細血管でつながれた血管系を閉鎖血管系(へいさけっかんけい)という。節足動物(バッタなど)のように、毛細血管がなく、血液が組織を流れ、再び心臓に戻るような血管系を開放血管系(かいほうけっかんけい)という(開放血管系では、血リンパという液体が組織をとりまき、体細胞を浸している)。下図はイメージ。

雑談:開放血管系では、長い血管をつくる必要がないので、資源を節約できる。しかし、開放血管系では、(血液を遠くまで運ぶ直通の通路がないので)遠くまで酸素を運搬できない。なので、昆虫は体が小さい(巨大なトンボがいた時代は、大気の酸素濃度が高かったと考えられている)。

講義動画【心臓】

雑談:毛細血管は非常に細く、人類は、血液が循環することに長い間気付かなかった。考えてみてほしい。資料集や教科書の図が無かったら、あなたはどうやって血液の「循環」を知ることができるだろうか? 近代生物学の父ハーヴェイは体を血液が循環するということを主張した。

「血液は・・・絶え間なく、大量に動脈に流入することについては、数学的な計算によっても、実験によっても、あるいは独自の観察によっても、そのいずれに基づいても確認された。だから、全血量は、きわめて短い時間に、この道を通るから、そこに循環を起こし、そして再びその出発点に還って来ることにならねばならぬ。」ハーヴェイ『動物の心臓ならびに血液の運動に関する解剖学的研究』より

雑談:対向流熱交換

「互いに逆方向に流れる動脈血と静脈血の間で熱の交換が行われる現象」を、対向流熱交換という。対向流熱交換は、多くの鳥類や哺乳類において、体の中心部の温度を一定に保つための機構として役立っている。多くの場合、特殊な血管の配置がみられる。たとえば、動脈が静脈と近接している。

動脈が静脈と近接すると、どんなメリットがあるのだろうか。

体幹温度よりもはるかに低い温度に冷やされる体の先端部(たとえば、冷たい水に浸かる鳥の足など)について考える。

動脈が静脈と近接している場合、静脈血は、動脈血によって温められながら体幹部に戻る(静脈血は、暖かい動脈血から熱を吸収し続ける。動脈血は、冷たい静脈血に熱を渡し続ける[そうすることで、外部へ逃げる熱は少なくなる]。下図はイメージ)。

これによって、(体の先端部の温度は低くなるが、)熱を体の外に失うことが防がれている(熱は自分の血液[暖かい動脈血]から自分の血液[冷たい静脈血]に移動する[熱が体の外に逃げにくくなっている])。

Q&A

Q.哺乳類の赤血球に核がないのはどうして?…いらないからと考えられている。ヘモグロビンさえつくってしまえば、もう酸素を運べるので、核などは必要ない。核を捨てた後の形(中央がへこんだような形)は、表面積が大きいので、酸素と多く触れ合えるというメリットもあると考えられている。

Q.どうして肺静脈に動脈血が流れるの?…静脈というのは、その臓器から心臓へ帰る血液が通る血管である。肺から帰ってきた血液は(肺で酸素を受け取るので)酸素がたっぷりある。酸素をたっぷり含む血液を動脈血という。

Q.どうして静脈やリンパ管に弁があるの?…逆流を防ぐため。動脈を流れる血液ほど勢いがないので、逆流の恐れがある。なお、動脈は、中を流れる血液の勢いが強いので、筋肉層が発達している。

Q.細胞内液にK+が、細胞外液にNa+が多く含まれるのはなぜ?…細胞膜上にあるナトリウムポンプというタンパク質が、ATPを分解しながら、そのエネルギーを用いてNa+とK+を輸送する(Na+を細胞外に、K+を細胞内に能動輸送する。エネルギーを用いて濃度勾配に逆らって物質を輸送することを能動輸送という)ことによって、この濃度バランスが維持されている。Na+には毒性があるため細胞外に排出しているとする説もあるが、進化的な意義は解明されていない。この濃度勾配は、物質の輸送や、神経の興奮などに使用されている。生物基礎では気にしなくてもよい。

発展:圧ー容量曲線

(教科書範囲ではない)

講義動画【圧ー容量曲線】

*左心室の圧ー容量曲線の 詳しい流れ

① D点において、房室弁(ぼうしつべん。心房と心室の間にある弁。僧帽弁[そうぼうべん]ともいう)が開き、心室に血液が流入する(D→A)。このとき半月弁(はんげつべん。大動脈弁ともいう。心室と大動脈の間にある弁)は閉じている。血液が流入するので、心室の容積は増加する。血液が流入している間、心室の内圧はほぼ変化しない。

② 房室弁は閉じる。半月弁も依然閉じている。ここで、心室に筋肉の収縮による圧力が加わる(A→B)。入り口と出口にあたる2つの弁は閉じていいて、心室の容積はほぼ変わらない(液体は圧力の変化によってほぼ体積変化しない。注射器の針を閉じている限り、ピストンを押してもシリンダー内の液体の体積を変えることはできない。ピストンを押すとシリンダー内の液体分子の暴れ具合、つまり圧力は増加する。逆に、ピストンを引くと、圧力は低下する。どちらの場合も、液体の出入り口が閉じていればシリンダー内の液体の体積はほぼ変わらない)。

③ 心室内部の血液の圧力が動脈内部の圧力(血圧)に打ち勝つと、半月弁が開く。心室の血液は動脈に流れ出ていく(B→C)。心室の容積は減少する。

高い内圧を持っている心室は、内部の血液を押し出し続ける。

④ 半月弁が閉じる。房室弁も依然として閉じている。

筋肉が弛緩し、心室の内圧は下がるが、2つの弁が閉じているので体積は変化しない(C→D)。

⑤ 心室の内圧は低くなり続け、心房の血液の圧力に押し負けると、房室弁が開き、血液が心室に流入する(D→A)。(①と同じことが繰り返される)

心室の容積は増加する。心室の圧力は変わらない。

雑談:左心房と左心室との間の弁を僧帽弁(左房室弁)という。右心房と右心室との間の弁を三尖弁(右房室弁)という

雑談:僧帽弁の「僧帽」とは、司教がかぶる、前後の二尖端をもった司教帽のこと。

発展:脊椎動物の心臓

(最近はあまり問われない)

● 脊椎動物では、心臓は心房と心室に分かれている。

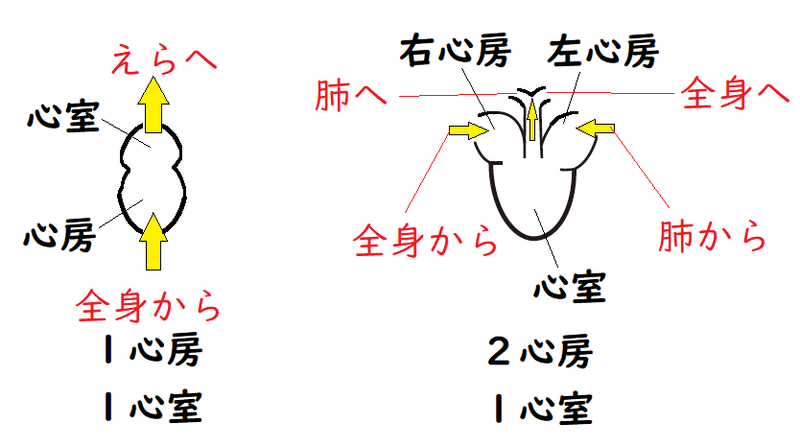

雑談:(1)魚類の心臓は1心房1心室である。心臓から送り出された静脈血はただちにえらに行き、動脈血となった後、全身を回って心臓へ戻る。

(2)両生類とハ虫類の心臓は2心房1心室であり、静脈血と動脈血が混ざる(酸素を効率よく全身に運搬するという点では不利である)。ハ虫類では、心室の左右の分離が多少進んでいるが、隔壁は不完全である。心臓から出る血液は、肺と全身に送られる。心臓には、全身から来た血液と、肺から来た血液が流入する。

(3)鳥類及び哺乳類の心臓は2心房2心室であり、静脈血と動脈血は混ざらない。

挿絵:赤血球と白血球