【高校生物】発生②「カエルはどのように発生するのか?」

~プロローグ~

「カエルの子はカエル。」という言葉がある。この言葉は、重大な謎を含んでいる。カエルの受精卵には消化管がない。心臓もない。脳もない。カエルの精巧な身体は、どのようにしてつくられてゆくのだろうか?

また、カエルの子は、ヒトでもショウジョウバエでもメダカでもチューリップでもなく、カエルになる。それはどうしてだろうか?

さらに、生物が、厳密に「親と同じ性質をもった子をつくる」という原則をを守っていたのなら、ヒトは地球上に生じ得なかっただろう(未だ生命は、嫌気性の原核生物のままだっただろう)。

「カエルの子はカエル。」この言葉は、「あなたはどこからきたのか?」という疑問も投げかけているのである。

「生命、それは胚とその生成であり、胚、それが生命である。胚とその生成、そこに生命の全てがあり、生命の秘密の全てがある。」パスツール『生命について』より

★テストに出やすいワード

①表層回転

②灰色三日月環

③脊索(退化する)

④神経板

⑤神経管

要点:受精卵→桑実胚→胞胚→原腸胚→神経胚→尾芽胚→幼生→成体

● カエルの発生は、以下のように進行する。

下図はカエルの発生のイメージ。

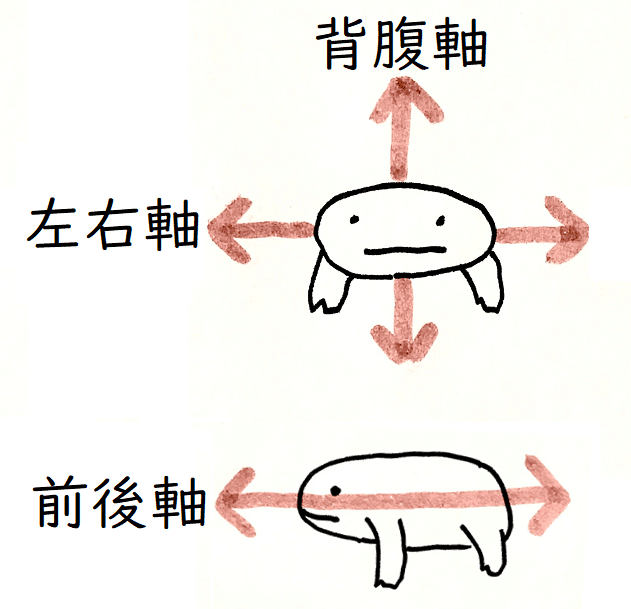

発展:カエルと体軸(たいじく)

どうしてカエルの発生を学ぶのだろう?たとえば、たとえばアフリカツメガエルはヒトと同じ脊椎動物であり、ヒトと同じように四肢を持ち、ヒトと同じように3つの体軸、すなわち①背腹軸②前後軸③左右軸をもつ。よってアフリカツメガエルの発生の研究は、ヒトの発生の研究に繋がりやすい(そしてヒトの発生の研究は医療の発展に繋がる)。また、胚が体外で発生するため、観察・研究しやすい。さらに、ホルモン注射を行うことにより、1年中採卵できる。下図は体軸のイメージ。

(1)受精卵~胞胚期について

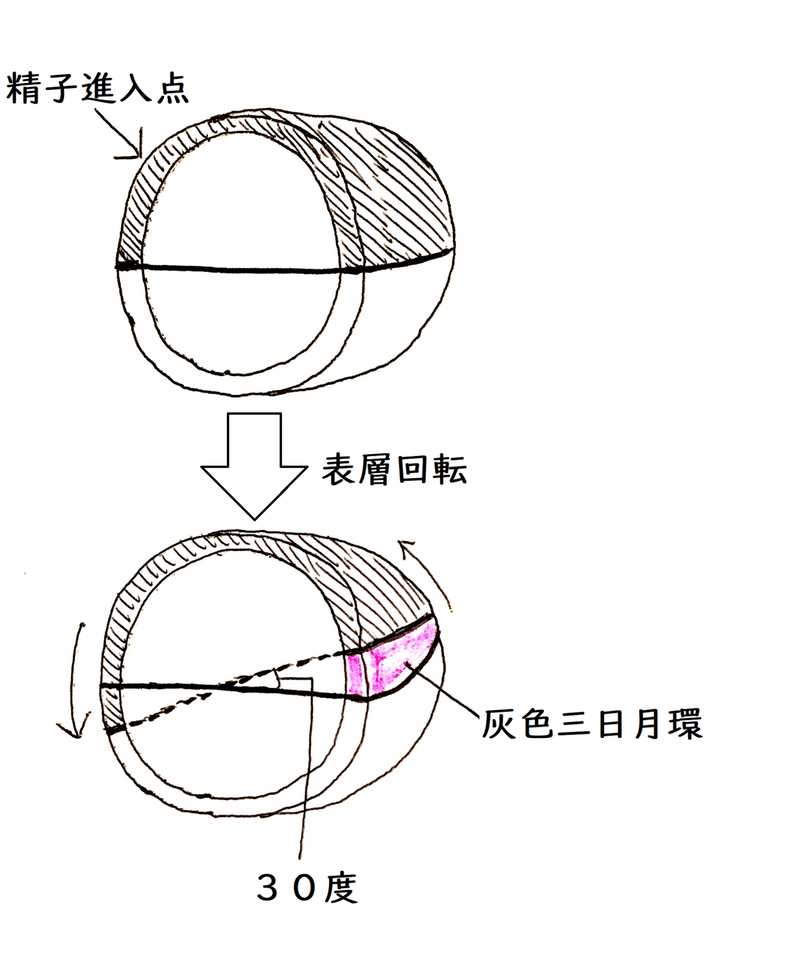

● 受精すると、精子が進入した点の反対側に、灰色三日月環(はいいろみかづきかん)があらわれ、そちらが背側になる(発生学者はこの灰色三日月環を受精が起きた目印にする)。

● カエルの卵は上から降り注ぐ紫外線を防ぐため、胚の動物極側が黒くなっている。灰色三日月環は、その色素をもった表層細胞質が表層回転によって移動するため現れると考えられている(表層回転については後述する)。

雑談:カエルの中でも、アフリカツメガエルでは、灰色三日月環は観察できない(ただし表層回転は起こる)。

挿絵:灰色三日月

● 両生類の卵は端黄卵(弱)である。

(卵黄が植物極側で多い)

● カエルでは、8細胞期になる時にはじめて不等割が起こる(動物極側の割球が小さい)。

*ウニでは16細胞期胚になるときにはじめて不等割が起こる。

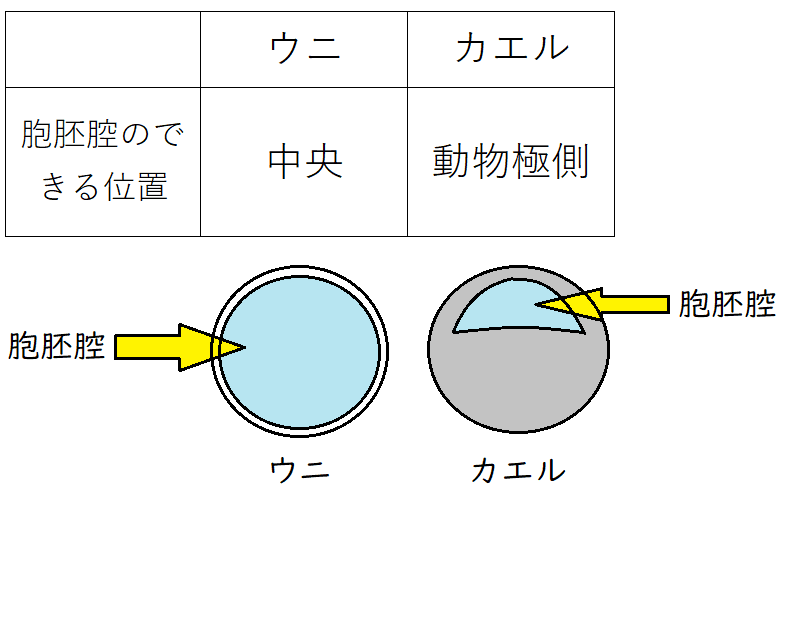

● 受精卵は卵割を繰り返し、細胞数を増やしていく(細胞1つ1つのサイズは小さくなっていく)。やがて桑実胚(そうじつはい。まだ細胞1つ1つが見てわかるくらい大きい。胚の表面がごつごつしている。桑の実に似ている。中に卵割腔と言う空洞がある)となり、その後、胞胚(ほうはい。細胞数はかなり増え、細胞1つ1つも小さい。胚の表面はなめらかになっている。中に胞胚腔[ほうはいこう。卵割腔の名前が変わったもの。もともとは卵割腔と同じ空洞])になる。

● カエルでもウニと同様に卵割腔が生じる。卵割腔が胞胚腔になるのも同じである。ただし、カエルでは、ウニと違い、卵割腔と胞胚腔は動物極側にできる(非常に重要)。植物極には卵黄が多く、卵割しにくいからである。

発展:発生とRNAの合成

RNAの合成は、受精後しばらく(およそ胞胚期くらいまで)は、ほぼ起こらない。なぜならば、しばらくの間は、卵形成の過程で卵の細胞質に蓄えられたrRNA、mRNA、tRNAが使われるからである。以下の図は、DNA、mRNA、tRNA、rRNAが胚で合成され始める時期のイメージ(RNAとは違い、DNAはすぐに合成され始める。S期にDNAを合成しなければ体細胞分裂できない[卵割を進行できない])。

問題:アクチノマイシンDはRNA合成を阻害する物質である。ある生物の受精卵をアクチノマイシンDの存在下で飼育したところ、胞胚期で発生が停止した。この生物の発生に関して考察できることとして、適切なものを以下から1つ選べ。

①自然条件下において、受精卵にはRNAは蓄えられていない。

②自然条件下において、受精前に蓄えられたRNAを用いて胞胚期まで発生が進行する。

答え:②(アクチノマイシンDのような転写阻害剤の存在下でも胞胚まで発生が進行したのは、受精前にあらかじめ胞胚の時期までの発生に必要なRNAが合成され、蓄えられていたからだと考えられる。)

(2)原腸胚期について

● 胞胚期を過ぎると、赤道面よりもやや植物極側に近い側に原口(げんこう)が生じ始め、原腸胚期(げんちょうはいき)となる。そして、原口から細胞が内部に陥入(かんにゅう)して原腸が発達する。それに伴い、胞胚腔はせばめられていく。やがて胞胚腔はつぶれてなくなってしまう。

下図はイメージ。

(ウニでは植物極側から陥入が起こるが、カエルでは赤道面の少し下から陥入が起こる。)

● 両生類では、原腸胚形成の際、円形に卵黄が見える部分がある。この部分を卵黄プラグ(らんおうぷらぐ。卵黄栓[らんおうせん]ともいう)という。

雑談:背側、側方、腹側に原口唇(原口の折曲りの部位)が順次形成されていく(三日月形の切れ目のような原口唇は、側方と腹側に広がる)。やがて、原口に囲まれて内胚葉領域が露出するようになる。それを卵黄プラグ(卵黄栓)という。

● 原口は肛門になる(ウニと同じである。ウニとカエルはどちらも、ヒトと同じ新口動物である。系統と分類の単元で学ぶが、新口動物の原口は肛門になる)。

● 原腸胚期に三胚葉が分化してくる。

(卵割によって数を増やした細胞は、3つの大きなグループ、すなわち外胚葉・中胚葉・内胚葉に分化する。その後、もっと細かく分化が進行していく。)

(3)神経胚期~尾芽胚期について

● 原腸胚期が終了すると、神経胚期(しんけいはいき)となる。そして、神経板(しんけいばん。外胚葉の背側に生ずる板状の構造)の周囲がもりあがる。

このもりあがりを神経しゅうという。

● もりあがりは大きくなり、神経板は溝のようになる。この溝を神経溝(しんけいこう。神経板の正中を走る浅い溝)という。

● やがて、神経しゅうはくっつく。神経板だった部分は丸まって管状になり、神経管(しんけいかん)とよばれるようになる。

下図はイメージ。

● このとき、神経管と表皮の境目から、神経堤細胞(しんけいていさいぼう。神経冠細胞[しんけいかんさいぼう]とも言う)が生じる。神経堤細胞は移動し、色素細胞や交感神経、副腎髄質などになる。

雑談:神経板にはNカドヘリンが発現している。予定表皮にはEカドヘリンが発現している。このカドヘリンの分布が神経管の形成に関係していると考えられている(神経堤細胞にはどちらのカドヘリンも発現していない)。

雑談:脊椎動物胚において、神経板と表皮外肺葉の境界にできる盛上りを神経堤(神経冠)といい、ここから脱上皮化して遊走する細胞を神経堤細胞(神経冠細胞)という。神経堤細胞は移動運動能をもち、いくつかのルートを通って特定の部位まで移動する。神経堤細胞は、自律神経節、脊髄神経節や、シュワン細胞、色素細胞、軟骨細胞、副腎髄質、平滑筋の細胞など、様々な細胞に分化していく(そのため、神経堤は"第四の胚葉"と呼ばれている。「脊椎動物において唯一興味深いのは神経堤だ」とまで言う学者[Thorogood 1989]もいる)。

下図はイメージ。なお、神経堤を離れて移動を始めた個々の細胞が、多分化能をもつのか、特定の運命に限定されているのかは、まだ完全には明らかになっていない。

雑談:下図は神経管周辺の構造のざっくりとしたイメージ。なお、体節の細胞の分化運命は、下図のように、"どの領域に位置するか"によっている(位置によって受け取るシグナル[因子]が異なることが原因であると考えられている)。

*神経堤:神経板と表皮外胚葉の境界に誘導される上皮の高まり。ここから脱上皮化し、遊走する細胞を神経堤細胞という。

雑談:体節の細胞の分化には、様々な組織から分泌される多くのタンパク質の濃度・相互作用が重要な役割を果たすことがわかっている。下図はイメージ。Wnt(ウィント)、Shh(ソニックヘッジホッグ)、BMP(ビーエムピー)4などは分泌されているタンパク質の名前。覚えなくてよい。

雑談:下図は、神経板が閉じて神経管ができる直前のアフリカツメガエル胚(ステージ15)について、神経幹細胞(分裂しながら神経細胞を生み出していく細胞。神経冠細胞と読み方は同じだが別物)を染色したもの(nrp-1という遺伝子[神経幹細胞で発現している]を発現している細胞を染色した[nrp-1のmRNAを検出している])。僕が大学生のころ撮影したもの。

● 神経胚期をすぎると、胚は前後に伸び、尾の原基(原基とは、~のもとになるもの、の意味)が生じ始める。この時期を尾芽胚(びがはい)期という。この時期にふ化する(ウニとの違いに注意。ウニは胞胚期にふ化した)。

*下図は尾芽胚の断面のイメージ。たまーーに問われる。

脳や脊髄が管みたいに見えるのは、神経管から形成されるからである。脊索はやがて消失する。消化管は、腸管と書かれることもある。将来心臓になところを心臓原基(しんぞうげんき)、将来肝臓になるところを肝臓原基(かんぞうげんき)と呼ぶこともある(覚えなくてよいが、特定の器官に発生するように決定づけられた部域[胚域]を原基という)。

難関大を受ける人は心臓と肝臓の位置関係も覚えておこう。心臓の方が口に近いところにできる(人体の構造を思い浮かべれば、間違えることはないと思う。肝臓は心臓の下にある[肝臓は心臓より口から遠い所にある])。

● 尾芽胚期の後、幼生(いわゆるオタマジャクシ)となり、変態(へんたい)し、成体(いわゆる大人のカエル)となる。

雑談:尾芽胚期では、胚の最後部より尾芽が発達してくる。頭部にはセメント腺という黒い部分がある(セメント腺は、幼生期に一過性に現れる固着器官)。頭部には眼胞が出現する。やがて心臓が拍動をはじめる。体内では様々な器官形成が始まっている。尾芽胚期に卵膜を破ってふ化する。

*卵膜:卵自身の表面をなす細胞膜より外側にあって、それとの境界の明瞭な層はすべて卵膜と総称されている。卵黄膜、受精膜、ゼリー層などが卵膜の例。

下図は尾芽胚と初期幼生のイメージ。

雑談:どこまでを尾芽胚期と見なすかは厳密には決まっていない。尾芽胚を区別せず、神経胚にまとめて扱うこともある。大学生で発生学を学ぶ場合は、ふつう、「〇〇期」のような区別より、細かく発生段階が区別された「ステージ表」を用いる(厳密に発生段階を伝えたい場合は「ステージ」による区別を用いる)。以下の図は僕の卒業研究のデータの一部。たとえば上の図の左下に「st.14」と書いてあるが、これは「ステージ14」を表している(だいたい初期神経胚期に相当。神経板が閉じる前)。僕は神経幹細胞(神経冠細胞とは読み方は同じだが違う細胞。神経幹細胞は神経をつくるおおもとの細胞みたいなもの)の形成に関わる研究をしていたので、神経になる細胞が発現すると考えられている遺伝子が発現しているところを緑の蛍光で光らせている(図右下の緑に光った写真)。

● まとめ

講義動画【カエルの発生】

雑談:ヒトの脳も神経管からつくられる。ヒトの場合、受精後22日目で神経管が形成される。やがて神経管に3つのふくらみ(脳胞という)が生じる(①前脳胞・②中脳胞・③菱[りょう]脳胞)。それぞれの脳胞が脳の各部位に分化していく。

*前脳の左右には眼胞が突出する。また、前方に終脳(大脳半球になる)を生じ、後部は間脳になる。

*中脳は中脳胞から発生する。

*菱脳胞からは後脳(小脳と橋になる)および髄脳(延髄になる)が分化する。

要点:表層回転によって、胚のどちらが背側になるかが決まる。

● 精子が進入すると、約30度、卵の細胞質の表層のみが回転する(植物極側は精子進入点から遠ざかり、動物極側は進入点に近づく)。これを表層回転(ひょうそうかいてん)という(表層回転の結果、色素が取り残されてできる模様が灰色三日月環である)。図は再掲。

*灰色三日月環それ自体はただの模様だが、この部分に、発生関する重要な物質が含まれていることがわかっている(灰色三日月環の領域には、原口背唇部を形成する細胞が生じる)。

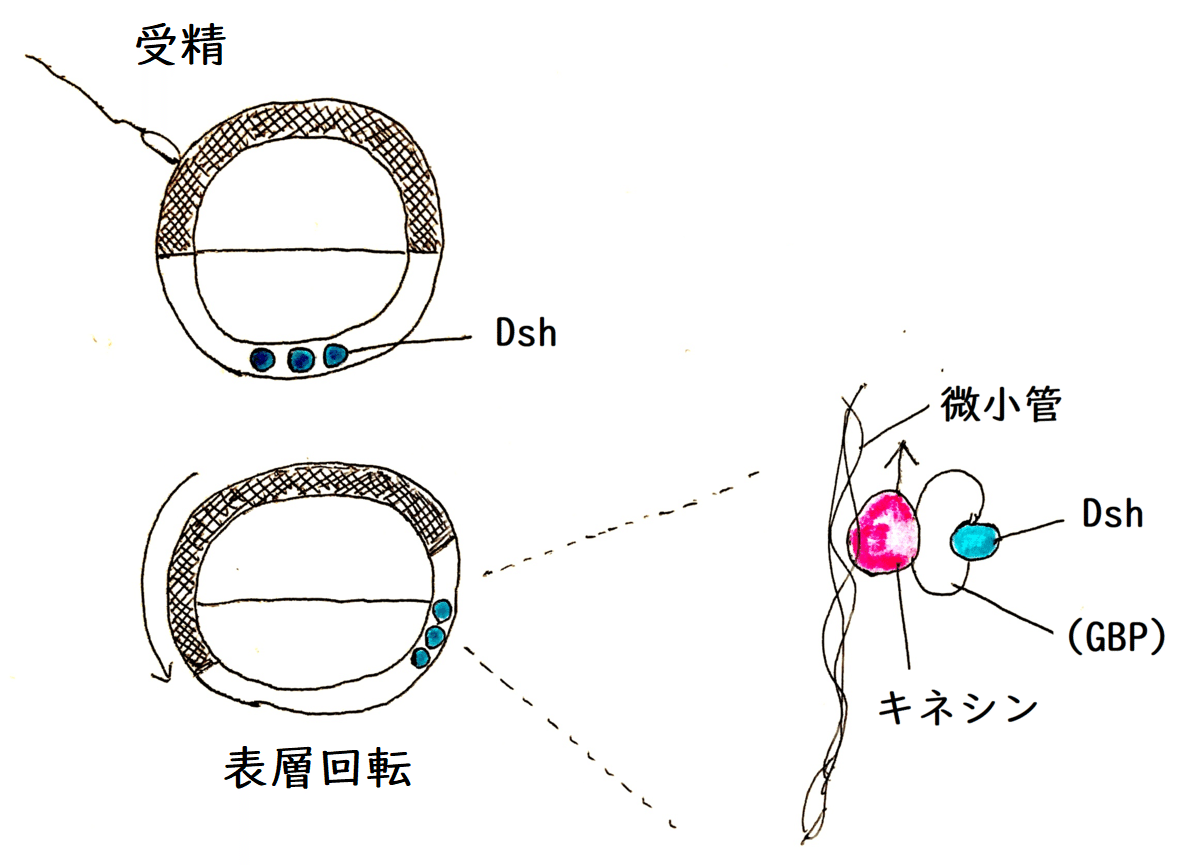

● ディシェベルド(Disheveled: Dsh)は、未受精卵の植物極側に存在している母性因子(ぼせいいんし)である。表層回転によってディシェベルドの位置が精子進入点の反対側に移動する。

*母性因子:卵にあらかじめ入っているmRNAやタンパク質のこと。

雑談:ディシェベルドは、GBP(GSK3-binding protein: 頭文字をとってGBP)というタンパク質に結合している。そのGBPはキネシンと結合している(キネシンは微小管に結合するモータータンパク質)。受精後、GBPはディシェベルドを乗せ、微小管のレールに沿って移動する。精子進入点の反対側に移動すると、ディシェベルドとGBPは微小管から外れ、βカテニンを背側に蓄積する(ディシェベルドとGBPは、βカテニンを分解するGSK3[グリコーゲン合成酵素キナーゼ3]という酵素と結合し、その活性を阻害する=ディシェベルドとGBPはGSK3によるβカテニンの分解を阻害する)。結果、背側の細胞の核にβカテニンが局在するようになる(腹側の核ではβカテニンは見られない)。

雑談:表層回転には、精子の持ち込んだ中心体が関わると考えられている。卵細胞質に進入した精子に由来する中心体から、微小管が、卵の細胞膜直下の表層に沿うようにして植物極へ、さらに植物極から精子進入点の反対側にまで伸びていく。この微小管の伸長に伴って、卵の表層が移動すると考えられている。

雑談:表層回転を阻害すると正常に発生が進行しない(背側が生じない)。

雑談:「卵の表層が回転しているのか」「細胞内部が回転しているのか」、資料によって異なるように思うかもしれないが、「表層回転」と「細胞内部の回転」は相対的な現象であり、本質的な違いはない(相対的な位置の変化である)。

要点:濃いノーダルは背側中胚葉を誘導する。

● (表層回転により背側に移動した)ディシェベルドは、βカテニン(べーたかてにん)を安定化する(βカテニンの分解を阻止する)。それによってβカテニンは背側領域に局在するようになる(やがてβカテニンは核内に移行することが知られている)。

● 植物極側にはVegT、Vg1というタンパク質も局在している。

*VegT、Vg1のmRNAは母性因子として植物極側に局在している。

*VegT、Vg1は内胚葉形成にも関わる。

雑談:VegTは、アフリカツメガエル卵の植物極に濃縮された母性RNAとして知られている。VegTは、胚葉形成において、内胚葉、中胚葉の形成に必要な因子であることがわかっている(ただし、中胚葉形成への寄与は、中胚葉誘導因子の発現誘導を介した二次的なものである)。

● βカテニンとVegT、Vg1は協調的に働き、ノーダル遺伝子を活性化する。

● 背側に濃いノーダル領域が形成され、そこが背側中胚葉(オーガナイザー)になる(背側中胚葉領域は、やがて陥入し、神経誘導にはたらく)。

● βカテニンとVegT、Vg1は協調的に働き、ノーダル遺伝子を活性化する。βカテニンとVegT、Vg1があるところでは、ノーダルタンパク質は高濃度となる(その場所にはオーガナイザーができる)。VegT、Vg1のみしかなく、 βカテニンのないところではノーダルタンパク質は低濃度となる(その場所には腹側中胚葉ができる)。

雑談:予定内胚葉域から分泌されたノーダルは、上層の細胞にシグナルを送る(ノーダルは胞胚期に発現している)。ノーダルは細胞間に分泌され、標的細胞の受容体と結合し、その情報が細胞内へと伝わっていく。ノーダルが発現した領域や、その周辺では、ブラキューリと呼ばれる転写因子の遺伝子が発現する。。ブラキューリは予定中胚葉域の指標となる遺伝子である。

講義動画【カエルの発生(表層回転)】

講義動画【カエルの発生(神経誘導)】

要点:陥入した中胚葉が外胚葉に作用して、神経が誘導される。(神経誘導)

● 陥入した背側中胚葉領域(予定脊索領域)は、背側の外胚葉に向けて、ノギン、コーディンというタンパク質を分泌する。

● ノギン、コーディンは、表皮化シグナルであるBMPというタンパク質を阻害する。結果、背側に神経が誘導される。(神経誘導)

*つまり、ノギン、コーディンは、(BMPによる)外胚葉の表皮化を阻害することで、外胚葉を神経に誘導するである。

BMP「おい外胚葉!表皮になれよ!」

外胚葉「神経になりたいけど、BMPに表皮になれって言われたから表皮になるしかないな・・・」

ノギン、コーディン「BMPを黙らせたぞ。」

外胚葉「やったー!神経になれる!」

みたいなイメージ(冗談です)。

雑談:ノギンとコーディンは、BMPに物理的に結合してその作用を抑制すると考えられている。BMPの作用が抑制された結果、外胚葉は表皮への分化能を失い、背側外胚葉はデフォルトの神経分化を行うことになる(外胚葉のデフォルトの運命は、表皮ではなく神経組織になることである。表皮になるには、BMPからの誘導を受けなければならない。デフォルトの神経分化経路がどのように開始されるかについては、よくわかっていない)。

雑談:オーガナイザーからは様々なタンパク質が分泌されるが、その中でも、ノギン、コーディンはBMPによる外胚葉の表皮化を抑制していると考えられている(BMPは胚の予定辺縁部や腹部の細胞から分泌される。BMPは、外胚葉細胞の細胞膜にある受容体と相互作用し、表皮への分化を導く)。神経誘導の実体は、BMP(外胚葉を表皮に誘導する作用をもつ)の作用を阻止するタンパク質(ノギンやコーディン)の分泌であると考えられている。下図は神経誘導のイメージ。BMPには様々な種類があるが、高校生は気にしなくてよい。

要点:ニューコープセンターが背側中胚葉を誘導する。

● ニューコープセンターという内胚葉の領域が、外胚葉の細胞から中胚葉を誘導する。

● 桑実胚または胞胚の時期の動物局側の予定外胚葉領域をアニマルキャップという。

● ニューコープの実験:ニューコープは胞胚を用いて以下の実験を行った。

・アニマルキャップ単独で培養すると表皮に分化した。

・予定内胚葉領域を単独で培養すると、腸に類似した内胚葉性の組織になった。

・しかし、アニマルキャップと、予定内胚葉領域を接触させて培養すると、表皮以外に、心臓や血球、脊索などの中胚葉性の組織が分化した。

・これは、予定内胚葉領域が、接するアニマルキャップの一部から中胚葉性の組織を誘導したためである。つまり、予定内胚葉領域が予定外胚葉から中胚葉を誘導したのである。(中胚葉誘導)

・さらに、腹側の予定内胚葉は腹側の中胚葉(心臓や血球)を、背側の予定内胚葉は背側の中胚葉(脊索)を誘導することがわかった(ノーダルの濃度が関係していると考えられている)。

下図はイメージ(実際は、他にも中間中胚葉などが分化してくる)。

*このような誘導は、小さい穴の空いたフィルターを挟んでも行われる。このことから、誘導は(電気的な信号などではなく)誘導物質の分泌であると考えられた。ただし、誘導物質の正体は、長い間未解明であった。後述するが、浅島誠がアクチビンによってアニマルキャップから中胚葉が誘導されることを発見した。

● 背側の中胚葉を誘導する、ニューコープが見つけた領域(内胚葉の一部の領域)を『ニューコープセンター』といいう。

● ニューコープセンターは、シュペーマンが発見した二次胚を誘導するオーガナイザー(二次胚を誘導する形成体。大学ではシュペーマンオーガナイザーとも言う)を誘導すると考えられている。

● ニューコープセンターは受精後の表層回転により形成されると考えられている。

● ざっくり言えば、ニューコープセンターは、背側構造誘導センターである。

下図はイメージ(ニューコープセンターの厳密な位置は確定していない。ニューコープセンターと予定オーガナイザー領域は一部重複している可能性もある)。

要点:外胚葉・中胚葉・内胚葉から様々な器官が分化していく。

*下図は尾芽胚の断面のイメージ。黄色が内胚葉。ピンク色が中胚葉。青色が外胚葉。

● 外胚葉、中胚葉、内胚葉から、様々な構造がつくられていく。以下は、めっちゃ簡単なイメージ。これから詳しく見ていく。

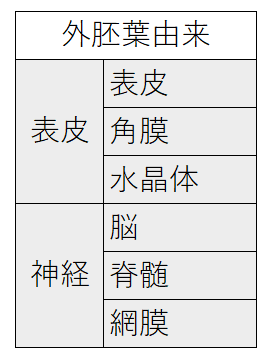

(1)外胚葉から分化するもの

表皮⇒皮膚の表皮、角膜(かくまく)、水晶体

神経管⇒脳、脊髄(せきずい)、網膜(もうまく)

*教科書で網膜の構造を見てみよ。神経があるだろう。網膜が神経管から生じるのは自然なことである。

*誘導の連鎖

(角膜、網膜が紛らわしいので、誘導の連鎖と関連付けて学習すると良い)

講義動画【誘導の連鎖】

● 誘導の連鎖:誘導が連続的に起こること。眼の形成過程において、誘導の連鎖が起こることが知られている。

①脳の一部が側方に突出して眼胞(がんぽう、がんほう)となる。

*「脳胞の側方が突出して眼胞になる」と書かれることもある。脳胞とは、脊椎動物の発生において、神経管の前方にできる膨らみのことであり、この膨らんだ部分は、将来、脳になる(正確には、脳胞のうち、前脳と呼ばれる領域の側方が突出して眼胞になる)。高校生は、教科書の表現に合わせて、「脳の一部が眼胞になる」と理解しておけばよい。

②眼胞は眼杯(がんぱい)になり、表皮から水晶体を誘導する。

③水晶体は表皮から角膜を誘導する。眼杯は網膜になる。

下図はイメージ。

②眼胞は眼杯(がんぱい)になり、表皮から水晶体を誘導する。

③水晶体は表皮から角膜を誘導する。眼杯は網膜になる。

*なお、上図には書いていないが、水晶体は、表皮から角膜を誘導するだけでなく、眼杯を網膜に誘導していると考えられている(予定レンズ細胞は、網膜形成を誘導するような物質を分泌していると考えられている)。ただし、網膜の形成については、完全には解明されていない。教科書の内容がころころ変わるので、高校生は現在の教科書の解釈にあわせること。

雑談:眼胞は、近くの表皮領域に働きかけ、肥厚させてレンズプラコードを形成させる(レンズプラコード:眼胞からの誘導を受けて、表皮が肥大した部分。レンズプラコードは内側に落ち込んで、やがて水晶体[レンズ]になる)。眼胞から眼杯が形成されるときには、逆に、レンズプラコードからの誘導が必要であると考えられている(レンズプラコードは眼胞に働きかけて眼杯を誘導する)。その後、レンズプラコードはレンズ胞を形成し、眼杯を網膜に誘導すると考えられている。

覚えなくてよいが、この例のように、多くの誘導関係は、相互的であると考えられている。すなわち、水晶体を誘導した眼胞が、今度はうって変わって、誘導に応える側になり、水晶体から分泌される因子を受け(水晶体からの誘導を受け)、眼杯・網膜へと分化していく(ある形成体が、今度は誘導される側に回る)。このような関係を相互誘導という。下図はイメージ。

発展:眼胞の移植

アフリカツメガエルの眼胞を、「頭部」外胚葉の下に移植すると、外胚葉は誘導を受け、水晶体が形成される。しかし、「胴体部」の下に眼胞を移植しても、水晶体は誘導されない。

眼胞→頭部外胚葉に移植ーーー水晶体形成される。

眼胞→胴体部の下に移植ーーー水晶体形成されない。

つまり、頭部外胚葉のみが眼胞からの誘導に反応する『応答能(おうとうのう)』をもつのである(誘導を受ける側にも、誘導を受ける能力が必要である。それを応答能という)。

発展:水晶体の再生

イモリなどの成体または幼生において水晶体を摘出すると、虹彩から水晶体が再生する(知らなくてよいが、この現象は「ウォルフ再生」と呼ばれている[ウォルフがイモリの水晶体を除去し、虹彩上皮から水晶体が再生することを証明したことから]。レンズを完全に取り去ると、虹彩の上皮細胞が色素を失って増殖し、小胞[レンズ胞]を形成する。これがやがて水晶体になる)。

雑談:「表皮」を「上皮」と書くと×になるので注意。表皮は"皮膚の"上皮の一般的な呼称である(表皮は外胚葉由来)。上皮は、動物の体の内外の表面を覆う細胞層(互いに密に結合した細胞のシート)のことであり、すべての胚葉から生じ得る。たとえば、消化管・肺・肝臓・すい臓などの上皮は内胚葉から発生する。

(2)中胚葉から分化するもの

脊索(せきさく)⇒退化する(非常によくテストに出る!!!)

体節(たいせつ)⇒骨、骨格筋、(背側の)真皮(しんぴ)

腎節(じんせつ)⇒腎臓、輸尿管(ゆにょうかん)

側板(そくばん)⇒心臓、血管、血球、平滑筋、腸間膜(ちょうかんまく。腸をつるして定着させる膜)

*表皮は外胚葉由来だが、真皮は中胚葉(体節)由来なので注意!!

語呂「神秘は大切(真皮、体節)」

雑談:脊索は中胚葉のうち最も背側にできる構造で、一過性の棒状の組織であり、神経系の誘導などに重要な役割をもつ。体節は、脊索に隣接した中胚葉から形成される分節化した塊である。腎節は腎臓の原基が発生する領域であり、体節ほど著しくはないが分節構造が見られる(腎節は体節と側板の間に位置することから、中間中胚葉とも呼ばれる)。側板は脊索から最も離れた領域の中胚葉であり、分節的構造を示さない部域である。

雑談:実際は、側板は、内外2層に分離する。内側を内臓板中胚葉、外側を体壁板中胚葉と呼ぶ。両者の間にできる空洞を体腔という。内臓板中胚葉からは心臓などが、体壁板中胚葉からは腹側真皮などが生じる。

*様々な動物の体腔についての解説はこちら↓(発展)

(3)内胚葉から分化するもの

消化管(腸管)⇒胃・腸の内壁、肝臓、すい臓、甲状腺、肺、えら

*(正確な表現ではないが)もともと我々は肺を持たない魚だった。消化管の一部がふくらみ、原始的な肺となったと考えられている。内胚葉から肺が生じるのは自然なことである。

雑談:内胚葉は、消化器系およびそれと関連する様々な器官を派生する。以下は、内胚葉からつくられる消化管と、そこから派生してつくられる構造のイメージ(実際には、この図で示した器官は、まわりを囲む中胚葉性の組織と内胚葉から構成される)。口腔と食道の間の狭い領域は咽頭と呼ばれ、咽頭からは耳管(ユースタキー管)や中耳も形成される(図示していない)。

講義動画【カエルの発生(尾芽胚の断面・器官形成)】

問題:中胚葉由来の構造を4つ選べ。

①表皮 ②真皮 ③脊索 ④心臓 ⑤肝臓

⑥腎臓 ⑦肺 ⑧すい臓 ⑨甲状腺

答え:②③④⑥

*表皮は外胚葉由来。肝臓、肺、すい臓、甲状腺、すい臓(すい液を分泌する。消化系)は内胚葉由来。

発展:アポトーシス

ある段階で細胞が死ぬように予定されている細胞死をプログラム細胞死という。プログラム細胞死の多くは、染色体が凝集し、核や細胞全体が『断片化』する過程を経る。このような細胞死をアポトーシスという(断片化がアポトーシスのキーワード。他の細胞に迷惑をかけないで細胞が自ら自殺していく仕組みである)。

雑談:指と指の間の細胞がアポトーシスにより死滅して指が生じる。指間の細胞のアポトーシス異常により、水鳥などの水かきができたと考えられている。

雑談:プログラム細胞死とは「多細胞生物の細胞があるプログラムに従って死ぬこと」を指し、一般にその様式はアポトーシスによる(その他の様式もプログラム細胞死に入れることがある。たとえば、壊死の一種のネクロプトーシスは、他の細胞から特定のシグナルを受け取って誘発されるプログラム細胞死だが、機序はアポトーシスとは異なる。プログラム細胞死の定義は少しあやふやなところがあり、オートファジーなどもプログラム細胞死の様式のひとつに入れることもある)。アポトーシスに対して、外傷などにより予期せずにもたらされた死をネクローシスという(ネクローシスは病理的細胞死・偶発的細胞死とされ、細胞が不可逆的な損傷を受けて死に至った時に見られる。一般に、ネクローシスでは、アポトーシスと異なり、細胞の崩壊に伴って加水分解酵素などが周囲に放出され、周囲の細胞や組織にも死や変性をもたらす)。下図はアポトーシスとネクローシスのイメージ。

雑談:C.elegans(センチュウ)の細胞系譜(発生の過程で、細胞がどのように分裂し、どのように分化していくのかについて記述したもの)を調べる中で、特定の細胞が一定のタイミングで死ぬことが分かった。つまり、発生の過程で、「死」が正確に計画されていたのである。今では、多くの生物の発生過程でプログラム細胞死が見出されている。

雑談:「プログラム細胞死」という用語は、もともとは、発生学上の現象を説明する上で定義された概念である(細胞が、生体で必要とされた時に、死を選択する能力を持っているという概念)。対して、「アポトーシス」は、もともとは、形態学的・生化学的に定義された用語である(核や染色体の凝集に始まり、最終的に核や細胞の断片化に至る)。したがって、「プログラム細胞死」と「アポトーシス」は、厳密には同義ではない(ただし、今では、プログラム細胞死のほとんどは本質的にはアポトーシスによるということが明らかになってきており、2つの用語がはっきりと区別されずに用いられることも多い)。

発展:発生学に関する歴史的な実験

(今は、シュペーマンの実験以外はほぼ問われない。昔はよく問われた。)

(1)モザイク卵

クシクラゲは、二細胞期に2つの細胞に割ると、不完全の2個体が生じる。

このような卵をモザイク卵という。

*クシクラゲ(くし板の運動によって移動する)の正常な幼生は、8列のくし板をもつ。クシクラゲの2細胞期に割球を2つに分離すると、くし板を4列しかもたない不完全な幼生が生じた。

*また、同様に、クシクラゲの4細胞期に割球を4つに分離すると、くし板を2列しかもたない不完全な幼生が生じる(8÷4=2)。

*モザイクとは、小さな断片を並べて絵画などを表したもの。ここでの意味は、映像をぼかすという意味ではない。上記の胚の分割実験から、まるで、2つのくし板をもつ断片が4つあわさって、8列のくし板をもつ完全な個体ができているように思える。

雑談:櫛板(くしいた=繊毛が並んだ構造)は、有櫛(ゆうしつ)動物(クシクラゲ類)に特有の運動器官である。有櫛動物は、櫛板を用いて水中を泳ぎ回る。有櫛動物の中には非常に美しいものもいる。有櫛動物は二胚葉性で放射相称のボディープランであり、これは、刺胞動物(クラゲなど)と有櫛動物が古い時代に他の動物から分かれたことを示唆する。

(2)調節卵

ドリーシュは、ウニの2細胞期や4細胞期の割球を分離した。すると、どの割球からも完全な個体が生じた。また、イモリでも、二細胞期に2つの細胞に割ると、完全の2個体が生じた。

このような卵を調節卵という(割球を割っても、その後うまく「調節」して完全な胚をつくる)。

雑談:ドリーシュの実験の結果によって、生物学界全体が興奮に満ち溢れた。後成説の支持者でさえ、胚の半分を失ってしまうほどの徹底的な環境の変化に、生物が適応し得るとは考えていなかった。

雑談:ドリーシュは以下のように書き残している。「実験結果は私の予想に反していた。・・・通常より単に小さいだけの典型的で完全な原腸胚があり、しかもこの小さな原腸胚は、典型的で完全な幼生へと発生したのである。」

雑談:このドリーシュの実験は、前成説を否定する。前成説とは、大雑把に言えば、「完成した個体がすでに発生の出発時に存在している(すでにミニチュアとして完成した生物がいて、これが大きくなっていくのが発生である)」という説である(前から成っている、すでに出来上がっている、という意味)。極端な例では、精子の中に小さな人(ホムンクルス)が入っていると考えた学者もいた。対して、「生物の発生では、単純な状態から複雑な状態への発展が起こり、構造やパターンが形成されていく」という説を後成説という。ウニを2細胞に分離したら、完全な個体が2個体発生したのであるから、前成説は否定されたと言える(もともと卵に完全な個体が入っていたとするなら、胚を2つに割ったら2つに体が割れてしまう)。一般には後成説が正しいわけだが、母性因子など、もともと卵の中に入っている因子も発生に必要であることを考えれば、前成説のアイディアの一部は正しかったとも言える。詩人ゲーテは、『形性衝動』において次のように語っている。「われわれが前成説というようなことを考えたくないにしても、あらかじめなされた輪郭・決定・予定その他いかなる表現であれ、われわれが何かを知覚できるようになる以前に、先行していなければならないあるものにつき当たるのである。」

現代発生学では、前成説や後成説などの用語はあまり使わない(昔は入試に出たが、今はまず問われない)。

雑談:アリストテレスは後成説的な考え方を持っていた。

「自然が生殖発生と言うことをいかにうまく連続的に順序正しく、段階的に配置しているかということを考えなければならない。」アリストテレス『動物発生論』より

雑談:マルピーギ(マルピーギ小体を発見した解剖学者)は前成説の立場をとった。マルピーギは非常に観察力の高い偉大な研究者であったが、その研究対象としていた生物はニワトリであった。かなり発生が進んだ状態で産み落とされるニワトリの卵を見て、彼が前成説を信じたのは無理もない(実際、そのことが、ニワトリを実験動物とする時の少ないデメリットの一つである)。

*イモリの胚を2つの細胞がどちらも灰色三日月環を含むように2つに分割すると正常な二個体が生じるが、灰色三日月環を一方のみが含むように無理矢理分割すると、灰色三日月環を含む胚のみが正常に発生し、もう一方は背側構造を欠いた未分化な細胞の塊(シュペーマンは「腹部品」と呼んだ)になった。灰色三日月環の部分に、発生に必要な物質が含まれていることがわかる(シュペーマンは胚の分割実験を、彼の幼い娘からとった毛で胚を締め付けることによって行った)。

*調節卵やモザイク卵の違いは、本質的な違いではない。調節卵も、いずれは調節能を失っていく。

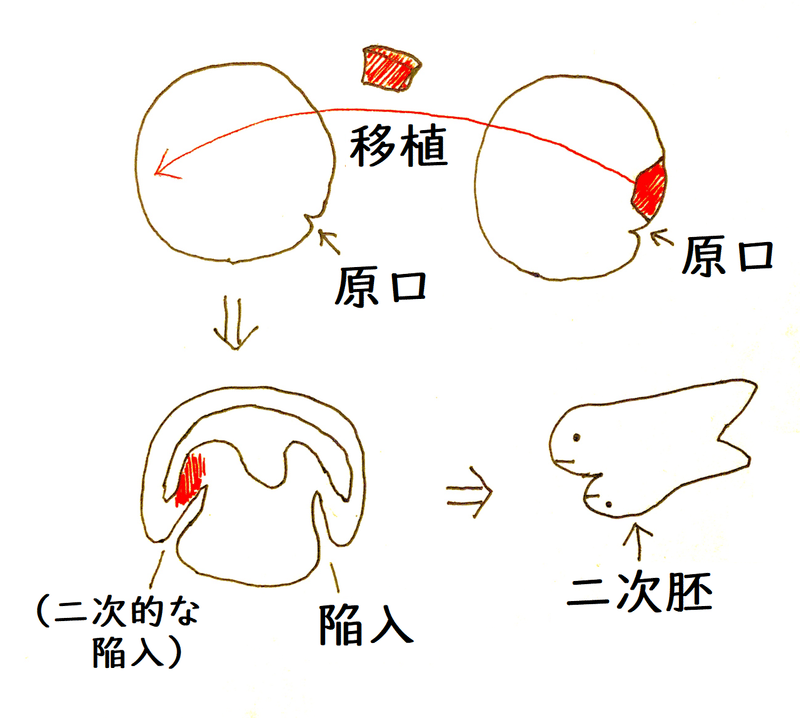

(3)形成体の発見(シュペーマンの実験)

シュペーマンは、原口背唇部(げんこうはいしんぶ)を移植することで、二次胚を誘導する実験を行った。

二次胚の脊索は形成体に由来したが、他の多くの構造は宿主の組織に由来した。

このことから、原口背唇部が形成体(オーガナイザー)となって、(宿主の組織を使って)二次胚を形成させたことがわかる。

*原口背唇部:原口のすぐ動物極側の領域。

*シュペーマンは、初期原腸胚から原口背唇部を切り取り、別の胚の初期原腸胚の腹側に移植した。すると、移植した原口背唇は陥入していった。そして、最終的に、もともとの胚と向かい合うように、二次胚が形成された。

下図はイメージ。

下図は胚(一次胚と二次胚)の断面のイメージ。本物の実験像はもっと不明瞭である(赤く染めた部分は移植片由来)。

雑談:この実験は形成体を発見した実験であり、発生学史上、最も華々しい実験のひとつである。この実験は、シュペーマンとマンゴルドによって行われた。マンゴルドは当時大学院生であった(マンゴルドは、ガソリンヒーターの爆発事故と言う悲劇的な事故で亡くなった。まさに論文が発表される時であった)。

雑談:原口背唇部は、脊索の他、神経管の一部、体節の一部になったが、あまり気にしなくてよい。それよりも重要なのは、移植された原口背唇部が、周囲の組織に働きかけて、胚発生を開始させたこと(二次胚を誘導したこと)である。シュペーマンは、原口背唇部の細胞(とそこから派生したもの)を形成体(オーガナイザー)と呼んだ。

雑談:原口背唇部は灰色三日月環の細胞質に由来する。

雑談:シュペーマンは、色の異なるイモリを用いて実験(色素の少ないクシイモリと色素の多いスジイモリ)し、どの部分が移植片からつくられ、どの部分が宿主の組織からつくられたのかがわかるように工夫した。

雑談:シュペーマンが、原口背唇部にわざわざ「形成体(organizer)」という名前を付けた理由は、その移植により、宿主の表皮域にただ神経組織がつくられただけでなく、あたかも正常発生に見られるような様々な変化が観察されたからある(移植片自身は陥入し、伸長して脊索を形成した。また、神経板が形成され、それが閉じて神経管が形成された)。つまり、その移植片(原口背唇部)は、二次胚(正常発生と同様な、統一性を持った体制 organization )を作り出したのであった。

(4)シュペーマンによる移植実験

シュペーマンは以下のような移植実験も行っている(移植実験がシュペーマンの得意技、と覚えておこう)

①2つの「初期原腸胚」を用いて、予定表皮域と予定神経域の一部を交換移植した。結果、移植片は、移植先の場所に応じて分化した(神経域に移植された表皮域の断片は神経に分化し、表皮域に移植された神経域の断片は神経に分化した)。

②2つの「初期神経胚」を用いて、予定表皮域と神経板域の一部を交換移植した。結果、移植片の発生運命は変更されなかった(神経板域に移植された表皮域の断片はそのまま表皮になり、周りの組織から追い出された。表皮域に移植された神経板域の断片はそのまま神経に分化した)。

①、②より、分化と決定は、原腸形成の間、発生が進むにつれてしだいに不可逆に進行していくことがわかる。

雑談:「我々の周りは謎だらけだが、その謎が解けないわけではない。科学者がその謎を解きたいと思っている限り、謎を解く道は必ずあるはずだ。」シュペーマン

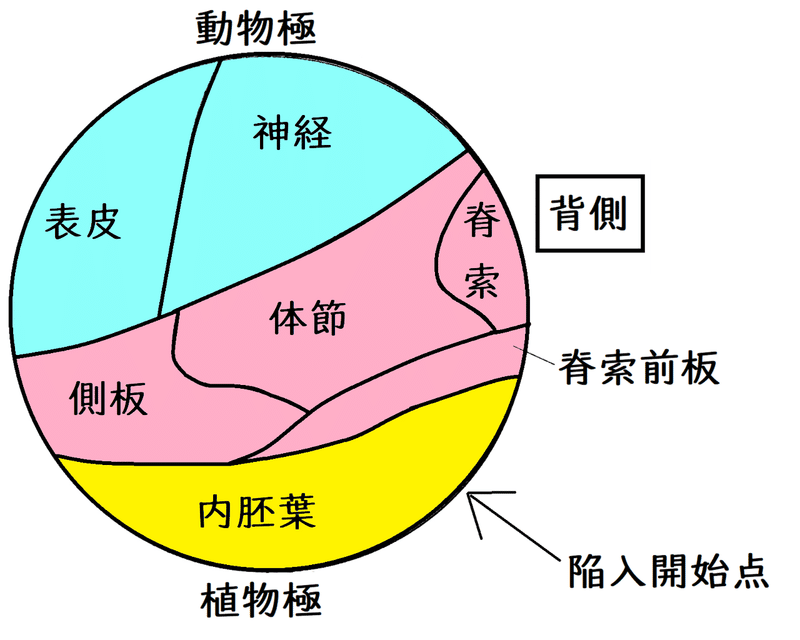

(5)フォークトによる原基分布図の作成(局所生体染色法)

フォークトは、中性赤(ニュートラルレッド)やナイル青(ナイルブルー)など、成体に無害な色素で胚を染色し、どの部分が将来どんな組織になるのかを解析し、『原基分布図(げんきぶんぷず)』を作製した。

この方法を局所生体染色法(きょくしょせいたいせんしょくほう)という。

*下図はイメージ(イモリの胞胚を左側から見たもの。各部が何になるかを示している。境界線は、ここまではっきりは引けない。おおよその位置だけチェックすればよい)。

*脊索前板は高校生はあまり気にしなくてよい。脊椎動物の原腸胚期に脊索の前方に見え、のち頭部中胚葉の一部などになる組織のこと。

雑談:フォークトの局所生体染色法を使った正常発生の研究は、その後のオーガナイザーの研究のための貴重な資料になった。フォークトは、中性赤(ニュートラルレッド)とナイル青(ナイルブルー)を使って、胞胚に局所的な生体染色を施した。そして、その標識が胚の発生に伴ってどのように移動するかをたどっていき、胞胚における『原基分布図』を作製した。

この原基分布図は、シュペーマンとマンゴルドのオーガナイザーの論文が出てから2年後(Vogt,1926)に発表された。シュペーマンは、フォークトの原基分布図の完成前に、原口背唇部を移植することで二次胚をつくった(オーガナイザーを発見した)。そのため、シュペーマンは、胚のどこが何に分化するのか正確に知らなかった。実は、シュペーマンは、原口背唇部を移植したとは思っていなかった。シュペーマンは後に「予定神経板領域を移植したと思っていた」と語っている。

雑談:フォークトの行ったような局所生体染色の問題点は、細胞分裂ごとに色素が別々の細胞に分配していってしまい、見えにくくなってしまうことである(拡散性の問題や、細胞分裂による希釈の問題がある)。

発展:GFP(緑色蛍光タンパク質)

最近では、GFP遺伝子を追跡したい目的タンパク質の遺伝子と融合させて生きた細胞で発現させ、生体染色する方法もある(GFP融合タンパク質は、正常なタンパク質と同じ挙動を示し、その所在は蛍光顕微鏡で検出できる。GFP融合タンパク質を用いることで、生物を生かしたまま、特定のタンパク質の挙動を追跡できる[酢酸オルセインなどによる染色は、細胞を殺してしまう])。GFPとは、オワンクラゲの緑色蛍光タンパク質である。この方法により、生きたままの組織の中で、特定の遺伝子を発現している細胞を追跡することができる。GFPは下村脩(しもむら おさむ)により発見され、下村脩はその業績で2008年ノーベル化学賞を受賞した。

雑談:下村先生は、「クラゲがなぜ光るのか?」という研究が「役に立つとは思っていなかった」と仰っている。現在、GFPは、理学・医学の研究のための欠かせないツールとなっており、世界中で使用されている。下村先生が毎朝大量のクラゲをとり続けたことは有名である。

問題:局所生体染色法に使用する色素はどのようなものを選べばよいか。

答え:ナイル青(ナイルブルー)や中性赤(ニュートラルレッド)など、生体に無害な色素を用いる。(細胞を殺して発生を止めてしまっては、その後の発生を追えない)

*酢酸カーミンなどは、固定液としても働くので、局所生体染色法には使えない。

講義動画【局所生体染色法】

(6)アクチビン

浅島誠(あさしま まこと)は、様々な濃度のアクチビンでアニマルキャップを処理した。その結果、血球、脊索、心臓などが誘導された。

下図はイメージ。

アクチビンの濃度によって分化してくる構造が変化した。

高濃度のアクチビン: 心臓ー脊索ー筋肉ー血球 :低濃度のアクチビン

雑談:シュペーマンが形成体による誘導を発見してから、発生学者たちは、誘導物質を見つけようと、熱心に研究に取り組んだ。しかし、誘導物質を見つけようとする試みは、発生学の歴史に暗黒の時代をもたらした。多くの研究者の努力にもかかわらず、誘導物質は見つからなかった。「誘導物質の研究には手を出さないほうがよい」と言われていた時代、発生学の暗黒の時代があったそうである。その中で道を開いたのは、浅島誠であった。アクチビンはもともとホルモンの研究において偶然発見されたポリペプチドである。それとは独立で、アクチビンは、浅島誠の行った中胚葉誘導実験により注目を受けた。アクチビンは、濃度依存的に、アニマルキャップの未分化細胞を20種類以上のさまざまな臓器へ分化誘導することができる。

現在では、アクチビンは、βカテニンから始まるシグナル伝達経路の下流で働くと考えられている(アクチビンやノーダル、BMP、その他のたくさんのタンパク質が、TGF-βスーパーファミリーというグループに属している[TGF-βスーパーファミリーに属する分子群は類似する構造をもっている]。TGF-βスーパーファミリーに属する分子群は、発生において重要な相互作用を複数制御している。アクチビンは、ノーダルとともに、中胚葉の異なる領域の特定化に重要な役割を果たしていると考えられている。ただし、わかっていないことも多い)。

雑談:10年以上前に、浅島先生の研究室で研究をなさっていた方とお話したことがある。浅島誠先生は、研究室で、よく「passion(パッション、情熱)だよ!」と仰っていたそうです。

要点:現在、ES細胞やiPS細胞を利用した再生医療が行われている。

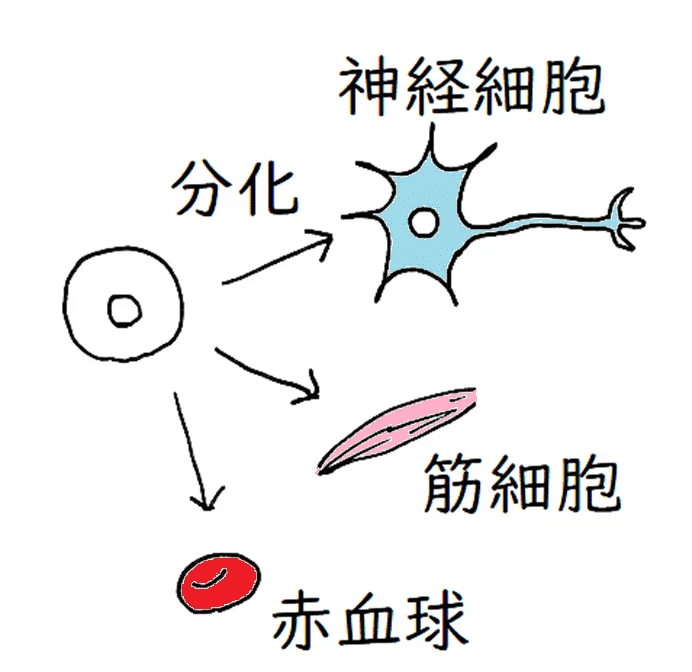

● 多能性を維持したまま自己複製することのできる細胞を幹細胞(かんさいぼう)という。幹細胞は無制限に増殖し、幹細胞自身の細胞数を補充することができる。それに加えて、適切な条件下で、特定の分化の経路をたどる細胞を生成することができる。

幹細胞としては、

①ES細胞

②iPS細胞(人工的に作成したES細胞に類似した幹細胞)

③組織幹細胞(高校では習わない。成体幹細胞ともいう。様々な成体組織に微量ながら存在する。ES細胞とは異なり、組織幹細胞は由来する組織によって分化能が限られる)

などが知られている。

*「分化」とは、細胞が特定の形態や機能をもつことである(たとえば、ある未分化の細胞は、分化の進行とともに、細長ーくなって、神経細胞になる)。ふつう、完全に分化した細胞は、もう体細胞分裂しない。

雑談:幹細胞の名称は木の「幹」に由来する。上へと成長しながら幹をつくり上げるとともに、枝や葉を側方につくって行く様子をイメージして名付けられた。

● ES細胞(胚性幹細胞 はいせいかんさいぼう embryonic stem cell )は、胚盤胞内の内部細胞塊から樹立された、種々の細胞に分化できる(多能性をもつ)細胞である。

*最近では種々の哺乳動物でES細胞の樹立が可能になってきたが、最初は、マウスの胚盤胞(はいばんほう:カエルの胞胚くらいの時期の胚)の内部細胞塊(ないぶさいぼうかい:胚の内部にあるたくさんの細胞の塊)を単離・培養することでつくられた。

*多能性に対して、受精卵のように、どのような細胞にも分化できる能力を、分化全能性という(分化全能性と多能性の区別は難しい。厳密には、確かに分化全能性をもつとわかっている細胞は受精卵だけである)。

下図は胚盤胞のイメージ。

*胚盤胞を囲っている細胞は、栄養芽層(えいようがそう。後に栄養膜合胞体細胞と栄養膜細胞に分かれる)とよばれ、胎盤になっていく(胚の発生を保護していく)。

*栄養芽層は栄養膜(えいようまく)、栄養外胚葉(えいようがいはいよう)と呼ばれることもある。

● 内部細胞塊は、胚盤胞から取りだされても適切な環境で培養することによって、未分化状態を保ったまま増殖維持可能である。こうして培養された細胞がES細胞である。

● ヒトES細胞の作成には、ヒトの受精卵を使うという倫理的な問題が指摘されている。また、ヒトES細胞から作成した臓器を患者に移植すると、拒絶反応が起きてしまう危険性がある(ES細胞は、もともと他人の細胞と見ることもできる。そこから作られた臓器は、他人の臓器と変わらない。他人の臓器を、何の工夫もなしに移植すると、拒絶反応が起きる)。

*ES細胞を他「人」の細胞とするのは、少し正確ではない。ヒト胚のどこまでのステージを人と扱うかについては、議論が続いている。

雑談:上で、「拒絶反応が起きてしまう危険性がある」と述べたが、現在では、核移植を利用して、拒絶反応を回避する方法(未受精卵から核を取り出し、患者の体細胞の核を移植して胚を作り、その胚の内部細胞塊からES細胞を得る方法)などが考えられている。

雑談:上で、「ヒトの胚を使うという倫理的な問題が指摘されている」と述べたが、ES細胞は(iPS細胞もだが)ほぼ無制限に(無限に)増殖をし続けることができるという(驚くべき)性質を持つので、ES細胞を1個つくるのに胚を1個使う、というわけではない(もちろん、だからといって倫理的問題がまったくないとは言えない。はじめの受精卵は誰かから提供してもらう必要がある[たとえば、不妊治療の過程で凍結保存された複数の受精卵のうち、使用されずに廃棄される予定であったものを、両親の許可を得て使用する。国によって受精卵の扱いに関する法的なルールは異なる。宗教によっても受精卵の認識の仕方は異なる])。

● iPS細胞(人工多能性幹細胞 じんこうたのうせいかんさいぼう induced pluripotent stem cell )は、患者自身の体細胞に、いくつかの遺伝子を導入することで多能性を獲得させた(多能性幹細胞に変えた)細胞である。

*山中伸弥は、いくつかの遺伝子を、既に分化してしまった体細胞に導入することで、様々な細胞に分化し得る性質を獲得させた。iPS細胞から作った臓器なら、拒絶反応の心配はない。患者自身の細胞由来の臓器だからである。また、ヒトの胚を使わないので、倫理的な問題も少ない。

*iPS細胞を再生医療に用いることの利点:①ES細胞と異なり、iPS細胞の作成にはヒトの受精卵を使わないため、倫理的な問題が少ない。②iPS細胞は患者の細胞を用いて作成するため、拒絶反応が起こる危険が少ない。

雑談:山中伸弥らは、多能性に関して重要であることがわかっていた24の遺伝子を、ウイルスベクターを用いてマウス線維芽細胞に導入し、培養した。すると、ES細胞のような多能性をもつ細胞ができた。山中伸弥らは、導入する遺伝子を減らしていき、結局、4つの重要な遺伝子を絞り出した。Oct3/4(おくとすりーふぉー)、Klf4(けーえるえふふぉー)、Sox2(そっくすつー)、c-Myc(しーみっく)である(テストには出ないが、はじめ様々な因子をぶち込み実験を行う→何度も実験を行いながら徐々に導入する因子を減らしていき、重要な因子を特定する、という方法が面白く、有名である)。この4つの遺伝子の転写因子は、山中因子とも呼ばれる(どうでもいいことですが、僕の卒論の研究はアフリカツメガエルのOct25[Oct3/4と同じファミリーに属する。大雑把に言えばOct3/4のアフリカツメガエルバージョンみたいなもの]と、神経幹細胞に関する研究です)。これらの因子によって「胚性幹細胞遺伝子の発現の亢進」「細胞増殖の亢進」「分化関連遺伝子の発現の低下」「クロマチン構造がゆるむ」などの変化が起きているとされる。

*ベクターとは、細胞外から内部へ遺伝子を導入する際の「運び屋」を指す。目的の遺伝子をウイルス(ウイルスベクター)に組み込み、細胞に感染させることにより、遺伝子が導入できる。

*iPS細胞のはじめのiが小文字なのは、当時iPodが流行していたからという話は有名である(iPodのように広く普及することを願って名付けられた)。

● ES細胞やiPS細胞を様々な細胞に分化させ、組織などをつくることで、再生医療(さいせいいりょう)が行われている。

雑談:再生医療とは、一般に、培養した細胞や組織などを生体内に埋め込むことによって、事故や病気のために機能を失った組織や器官の機能を回復させる(組織や器官の欠損を再生し機能を回復させる)医療を指す。

● イモリの肢を切断すると、切り口の細胞が脱分化(分化した細胞が未分化な状態にもどる)し、そこに再生芽(さいせいが)がつくられる。再生芽の細胞は再分化していき、肢が再生していく。

*再生芽:脱分化してできた細胞集団からなる突起のこと。

雑談:再生芽の細胞が、本当に「脱分化」した細胞なのかについては、完全には明らかになっていない。「もともと成体に存在していた未分化な幹細胞」から再生芽が形成されているという説もある。

講義動画【ES細胞・iPS細胞】

発展:哺乳類の胚膜

(ほぼテストに出ない)

● 動物の胚に付随して形成されるいろいろな膜の総称を胚膜(はいまく)という。下図はいろいろな胚膜のイメージ。

● 羊膜(ようまく)だけはチェックせよ。羊膜は胚に最も近い膜で、羊水(ようすい。羊膜腔をみたしている)を包んでいる。羊水中で胚が発生できるようになったことで、動物の完全な陸上生活が可能になった。

・羊膜:胚を直接覆う。内部に羊水を満たす(外胚葉+中胚葉由来)。

・しょう膜:一番外側の胚膜(外胚葉+中胚葉由来)。胎盤を持つ哺乳類では、しょう膜は柔毛膜となる。

・尿膜:哺乳類では尿膜の血管は胎盤の形成にあずかる。ただし、ヒトなどでは、尿膜の発達は悪く、胎盤の形成にほとんど関与しない(内胚葉+中胚葉由来)。

・卵黄のう:卵黄を包む。ただし、哺乳類では発達しない。(内胚葉+中胚葉由来)

*鳥類と爬虫類では、尿膜としょう膜は癒着して「しょう尿膜」になる。しょう尿膜は胚の呼吸器としてガス交換に関わる。

*胎盤を持つ哺乳類では、母体の子宮に結合した胎盤によって栄養摂取とガス交換を行う。

雑談:臍帯(さいたい)・・・俗称「へその緒」。哺乳類において胎児と胎盤とを連絡する構造。

発展:ニワトリの原腸形成

(ほぼテストに出ない)

● 鳥類などの卵(端黄卵)においては、胚盤(卵黄を含まない細胞質で構成される。巨大な卵黄の上にのっている)という卵黄の少ない部分だけで卵割が起こる。

● 卵割により、胚盤は胚盤葉(はいばんよう)になる(胚盤の部分では卵割が起こり、多数の細胞が生じる。それらの細胞が盤状に配列したものを胚盤葉という)。

● 胚盤葉は2層に分離し、「胚盤葉上層」と「胚盤葉下層」になる。胚を形成する細胞はすべて「胚盤葉上層」に由来する。

● 原腸形成の間、「胚盤葉上層」は胚盤葉の正中線に向けて移動し、上層から分離して卵黄に向けて中に入り込む。→「原条」と呼ばれる肥厚が生じる。

*原条:鳥類や哺乳類の発生初期の胚盤葉上層に一時的に生じる、正中線にそって走る隆起。

● 「原条」は、両生類の原口と同様、原腸形成で胚葉が形成される際の細胞の通路となる(原条の正中には原溝とよばれる溝があり、細胞が深い層に入って行く時の入口となっている)。

● 「胚盤葉下層」は胚への細胞の寄与はないが、正常発生に必要であると考えられている。

● 「胚盤葉上層」の細胞のいくつかは「原条」を通して胚の内部に移動する。このうちいくつかは下方に移動して内胚葉を形成する(この時、胚盤葉下層の細胞を脇に追いやる)。残りは側方に移動して中胚葉を形成する。陥入せず、胚表面に残された細胞は、外胚葉となる。

● 「原条」の前端には「ヘンゼン結節」と呼ばれる小円盤状の構造があり、ここでは上層からの細胞の激しい移動が起こっている。「ヘンゼン結節」は、機能的に、両生類の「原口背唇部(すなわちオーガナイザー)」に相当すると考えられている。

● やがて発生が進行すると、下図のように、神経管などの構造が形成される(両生類の胚で見たような、お馴染みの構造が形成される。実際、ニワトリの胚を卵黄から引き剥がして変形させると、両生類の胚と似た外見になる)。

雑談:イギリスの動物学者バルフォアは1873年に両生類の原口とニワトリの原条の相同性を指摘している。この時、彼はまだ学部生であった。

まだわかっていないこと

● ニューコープセンターの正確な位置や、その働きについては、完全には解明されていない。

● カエルの初期発生において、どのような転写因子が、どのように関わっているのか。

● カエルの初期発生において、どこで、どのような順序で、どのような物質による、どのような誘導が行われているのか。

● シュペーマンオーガナイザーは予定背側領域からどのように形成されるのか、完全には解明されていない。

● 様々な転写因子は、どの程度、動物種を超えて共通の働きを示すのか(たとえば、当たり前だが、ショウジョウバエはカエルではないし、ヒトはウニではない。しかし、種を超えて、同じような働きをする遺伝子も多い)。

● 陥入の原動力は何か。種によって陥入の様式は大きく異なる。両生類では、原口背唇の細胞が変形してできたびん型細胞(フラスコ細胞)というびんのような形をした細胞が陥入に関わるらしいことが知られている。

● 左右軸について、どのように特定化されるのかは完全にはわかっていない(一見、ヒトは左右相称に見えるが、完全に左右均等ではない[心臓などの配置を考えよ])。

雑談:哺乳類では、ヘンゼン結節の繊毛細胞の繊毛の動きが、右側と左側の違いをつくりだすのに関係しているようである。繊毛の動きは、ヘンゼン結節において、右から左に向かう水流を作り出す。この流れが原因となり、左右非対称性が生じると考えられている。