【高校生物】遺伝③「遺伝子はどのように伝わっていくのか?」

~プロローグ~

1918年、7月17日未明、ロシア皇帝一家は起こされ、民家の地下室に移動させられた。その地下室で、激しい銃撃音とともに処刑が断行された。血友病を患っていたアレクセイや、皇女アナスタシアも、そこで命を落とした。はずであった。

1920年、とある病院で、アナスタシアが発見された・・・と一部の人は主張した。「美しい皇女は、実は処刑から逃れていたのだ!」という、ドラマチックな物語は、大きなブームとなった(実際、アレクセイ皇太子と、皇女マリアかアナスタシアのいずれかの遺骨は、見つからなかった)。

彼女の死後、遺伝学の法則を使って、彼女が本当にアナスタシアだったのかが判定された。

ヨーロッパ人は、あるDNA領域に、5種類の対立遺伝子をもつ(A1、A2、A3、A4、A5)。

皇帝と皇后のDNAが遺骨から採取された。

皇帝の遺伝子型はA1A2であった。皇后の遺伝子型はA2A3であった。

そして、アナスタシアを名乗っていた女性のDNA(彼女が外科手術を受けた際に保存されていた組織から採取されたもの)を解析した結果、彼女の遺伝子型は、A4A5であることがわかった。

他のいくつかのDNA領域についても解析が行われたが、同様の結果となった。

★テストに出やすいワード

①検定交雑

②連鎖

③乗換え

④組換え

⑤組換え価

要点:1本の染色体には多くの遺伝子が存在する。

● 同一染色体上に存在する遺伝子は一緒に移動する。このような現象を連鎖という。

● 同一染色体上にあって、連鎖している遺伝子群を連鎖群という。連鎖群の数は相同染色体の対数(n)に等しい。

例:2n=8の場合、連鎖群の数は4

(「染色体が8本あるから連鎖群の数は8じゃないのかよ!」と思うかもしれないが、対立遺伝子を区別していないからこのような数え方になる。まあ、連鎖群は少し古い用語だから、そういう数え方だと思って納得してほしい。)

雑談:モーガンは、キイロショウジョウバエ(2n=8)を用いた様々な交配実験の結果から、連鎖を示す遺伝子群が4つのグループに分けられることを見出していた。この連鎖群の数(4つ)は、染色体の対数(4対)に一致していた。

● 連鎖している遺伝子は、同じ染色体上に乗っているので、メンデルの『独立の法則』に従わない(独立に遺伝せず、一緒になって遺伝する)。

● 注目する遺伝子について組換えがまったく起こらないような場合、それらの遺伝子は「完全連鎖である」という。組換えが起こる場合、「不完全連鎖である」という(組換えについては後述する)。

要点:検定交雑の結果(子の表現型の比)は、劣性ホモとかけあわされた個体のつくる配偶子の遺伝子型の比をあらわす。

● 劣性ホモの個体(持っている遺伝子がすべて劣性の個体)との交雑を検定交雑という。

● 『検定交雑により生じる子の表現型の分離比』には、『劣性ホモと交配した相手のつくる配偶子の遺伝子型の分離比』がそのままあらわれる。

● 検定交雑すれば、劣性ホモとかけあわされた個体のつくる配偶子の比がわかる(そして、つくる配偶子の比がわかれば、連鎖している遺伝子の組み合わせが分かる)。

●検定交雑の例(遺伝子型PpLlの個体がどんな比で配偶子を作るかわからないものとする)

PpLl×ppll(劣性ホモ)

上の検定交雑の結果、子が [PL]:[Pl]:[pL]:[pl]=0:1:1:0 の比で生じたとする。

([PL]は、「Pの支配する形質と、Lの支配する形質を、両方もつ個体の表現型」を省略して書いた記号。例えば、Pが花を紫にする遺伝子、Lが花粉を長くする遺伝子ならば、 [PL]は「紫色・長い花粉」をあらわす。)

検定交雑の結果は、PpLlのつくる配偶子の比率をそのまま表している。

したがって、遺伝子型PpLlの個体のつくる配偶子の遺伝子型(配偶子のもつ遺伝子)とその分離比はPL:Pl:pL:pl=0:1:1:0である。

この結果から、PpLlのもつ遺伝子のうち、Pとl、pとLが連鎖(完全連鎖)していることがわかる。

<Q.どうして検定交雑の結果に配偶子の比が表れるの?…実際に表を描いてみれば簡単にわかる。上の例について、表を描いてみると下のようになる。劣性ホモppllのつくる配偶子はplのみである。

例えば、PpLl 由来の遺伝子型Plの配偶子が、劣性ホモ由来の遺伝子型plの配偶子と合体した場合、生じる子の表現型は[Pl]となる。PpLl 由来の配偶子のPlがそのまま子の表現型[Pl]にあらわれている。劣性ホモの相手の遺伝子の特徴が、そのまま子の表現型に現れるのである。>

要点:組換えにより、両親とは異なる遺伝子の組み合わせが生じる。

● AとB(aとb)が同一染色体上にあるとする。

AとB(aとb)が完全連鎖の場合(組換えが起きない場合)、AB、もしくはabが入った2種類の配偶子しか生じないはずである。

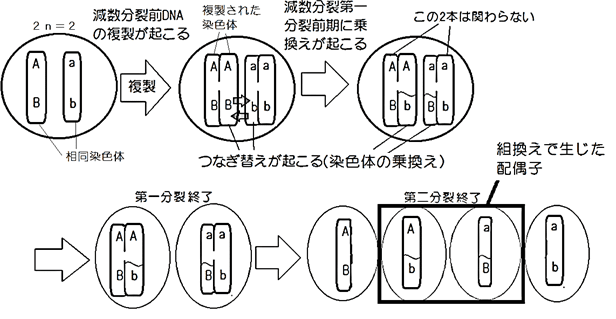

ところが、減数分裂第一分裂前期で相同染色体どうしが対合したときに、2本の染色体(染色分体)が部分的に入れ替わる(染色体分が切断され、隣の染色体とくっつく)現象が知られている。

*これにより、両親とは異なる遺伝子の組み合わせが実現することになる。

このような現象を染色体の乗換え(のりかえ)という。乗換えが起こると、遺伝子の組み合わせが変わることがある。これを組換え(くみかえ)という。

*「染色体の組換え」、「遺伝子の乗換え」とは言わないので注意。

● 染色体が交差している部分をキアズマという(知らなくてよいが、正確には、減数分裂第一分裂前期の後半~中期において[他の部分が分離しているのにも関わらず]乗換えを起こした染色分体が結合している部位をキアズマという)。

下図はイメージ。

雑談:「組換え」と聞くと、多くの一般の人は、「バイオテクノロジーによる人為的な外来DNAの導入」をイメージする。しかし、組換えは生物界に広く保存された仕組みである(DNAの修復にも使用される仕組みである)。入試では無視してよいが、現代では、前者を「遺伝子組換え」、後者を「遺伝的組換え」と呼び分けている。

「DNAは"どれも"組換えDNAである。"遺伝的"交換がたえず起こり、染色体を混ぜ合わせ、再編成しているからである。」ジェームス.D.ワトソンほか 『ワトソン 遺伝子の分子生物学 第6版』より

<Q.自然界で広く組換えが起こっているのだったら、人間が遺伝子組換え実験を適当に行っても全く問題ないよね?…そうとは言えない。遺伝子組換え実験を行えば、自然界では1000年かかっても生じないような塩基配列、または遺伝子の組み合わせを、(高校生の理科クラブでもできるくらいの簡単な操作によって)非常に短時間の間に作成することができる。したがって、遺伝子組換え実験は、ルールを守り、慎重に行わなければならない。>

● 組換えにより多様な遺伝子の組み合わせを実現することは、減数分裂の意義のひとつである(もう一つの減数分裂の意義は、染色体数を半減させることである)。

雑談:染色体の乗換えは、どこかで、必ず起こる(染色体の乗換えを阻害すると、減数分裂が正常に進まないことが知られている)。注目する遺伝子の間で染色体の交差が起こる場合、遺伝子の組換えが起きることになる。

要点:生じた配偶子全体の数のうち、組換えで生じた配偶子の数の割合を組換え価という。

● 組換えの結果生じた配偶子の割合を組換え価[%]という。

組換え価=(組換えの結果生じた配偶子の数/全配偶子の数)×100

● 例えば上の図で、ABを持つ配偶子、Abを持つ配偶子、aBを持つ配偶子、abを持つ配偶子が9:1:1:9で生じたとすると、組換え価は10%={(1+1)/(9+1+1+9)}×100 となる。

(多くの細胞が減数分裂し、細胞によっては注目する遺伝子の間で組換えが起きないこともある。染色体が交差する場所はおおよそランダムであるので染色体の乗換えが起きても注目している遺伝子が組換わらないこともある。)

● 必ず生じた配偶子のうち、少ない比で生じている配偶子が組換えで生じた配偶子である。例えばABを持つ配偶子、Abを持つ配偶子、aBを持つ配偶子、abを持つ配偶子が9:1:1:9で生じたとすると、AbとaBを持つ配偶子が組換えで生じた配偶子である(1は9より小さい)。

<Q.なんで9:1:1:9のように、綺麗に同じ数字が2回ずつ出てくるの?…染色体の乗換えは、部分的な染色体の入れ替えである。もし、遺伝子の組換えがおきたならば、かならず組換えが起きた配偶子がペアで現れるはずである。たとえば、上の図の例だったら、Abが生じたということは、aBも必ず生じているはずである。だから、不完全連鎖の場合、生じる配偶子の遺伝子型の分離比は、9:1:1:9や、3:7:7:3のように、対称的になる。>

● (4本の染色分体のうち、どの染色分体の間で乗換えが起こるかはランダムである。様々な乗換えのパターンを想定し、確率を計算すると、)組換え価は50%を超えないことがわかっている(高校生は組換え価が50%を超えないことを知っていればよい)。

● もし4種の配偶子が1:1:1:1の比で生じていた(組換え価=50%)場合、4種の配偶子が均等に生じているので、それらの遺伝子は連鎖しておらず、独立であると考える。

講義動画【遺伝】

講義動画【遺伝(独立の場合)】

講義動画【集団の自家受精】

講義動画【自由交配】

(ハーディー・ワインベルグの法則については進化の単元で学ぶ。ただし、自由交配についての問題の解き方は、今マスターしておくこと。)

発展:細胞質遺伝

● 細胞質中の遺伝子に支配されている形質の遺伝を細胞質遺伝(または核外遺伝)という。葉緑体やミトコンドリア内のDNAにある遺伝子が関わる。

● 細胞質中の葉緑体やミトコンドリアは、体細胞分裂の時に、ランダムに分配される。

● ミトコンドリアゲノムの変異が原因となる疾患を考える。

この疾患は、一卵性双生児の双子のうちの一人に重い症状としてあらわれ、もう一人にはあらわれないことがある。なぜだろう?

たとえば、はじめ、受精卵のミトコンドリアのうち、一部のミトコンドリアに変異があるとする。

最初の受精卵の体細胞分裂によって、変異のあるミトコンドリア(変異型ミトコンドリア)が、ランダムに分配される(きっちり変異型ミトコンドリアが半分ずつ分配される保証はない)。

非常にレアケースだが、片方の細胞に、変異型ミトコンドリアがすべて分配されるようなこともあるだろう。その場合、片方の細胞は正常になる。

2つの細胞に、変異型ミトコンドリアが不均等に分配される場合もあるし、ほぼ均等に配分される場合もある。

分配されたミトコンドリアは細胞内で分裂して増えていく。

含まれる変異型ミトコンドリアの割合が多い細胞が、将来、どのような細胞に分化するかによって、症状に大きく違いが出る。

将来死んでしまう細胞に分化する場合は症状が出ないだろうし、神経細胞などの重要な細胞に分化していく場合は症状が重くなることもあるだろう。

皮膚など、エネルギーの要求が低い組織に分化する場合、症状はあらわれにくいと考えられる(ただし、変異型ミトコンドリアが非常に多く分配されれば、症状が出る可能性がある)。

下図はイメージ。

*ほとんどの高等生物で、雌性配偶子のほうが、雄性配偶子よりとても大きい。なので、受精卵に含まれる葉緑体前駆体やミトコンドリアは、ほぼすべて母親由来である(父親由来のものが受精卵に入ったとしても、分解されれてしまう場合が多い)。

*斑入りの葉を持つ植物があるが、その一部に、細胞質遺伝が関わっている場合がある。正常な葉緑体と変異型の葉緑体が混在する場合、植物の発生や成長の結果、斑入りの葉ができる。緑色部分の細胞には正常な葉緑体が、白色部分には変異型の葉緑体が含まれる(なお、斑入りには、植物ごとに様々な原因が提唱されており、その原理については完全には明らかになっていない)。

*細胞質遺伝は、メンデル遺伝に従わない遺伝として、コレンス(メンデルの法則の再発見者)によって、斑入りの茎と葉を持つ植物(オシロイバナ)で発見された(子がどのような葉を付けるかを、母親[卵細胞の由来]のみが決めていることを発見した。これは、受精卵のもつ葉緑体がすべて母親由来だからである)。

受精卵は、事実上すべての葉緑体を卵細胞から受け取る。精細胞は事実上何の貢献もしない。花粉の由来は子の色彩に全く関係なく、子の色彩は卵細胞を提供した個体にのみ依存する。下表はイメージ。オシロイバナにおいて、

白い茎と葉を持つ個体の卵細胞からは白い茎と葉を持つ個体が、

緑の茎と葉を持つ個体の卵細胞からは緑の茎と葉を持つ個体が、

斑入りの茎と葉を持つ個体の卵細胞からは斑入りの茎と葉を持つ個体が

生じる(色素体は様々な組み合わせで配分されるので、実際は、斑入りの葉のできる個体には、緑葉、白葉もわずかながら見られる[偶然正常な色素体だけを受け取った細胞から生じる葉は緑色になるし、偶然変異型の色素体だけを受け取った細胞から生じる葉は白色になると考えられる])。

*正常(緑)と変異型(白)の色素体をもつ細胞は、分裂の過程で、偶然に変異型の細胞小器官だけをもつ細胞を生じ得る(2種の色素体は、細胞分裂の過程で、ランダムに分配される。そうすると、ある娘細胞が正常な色素体だけを受け継いだり、変異型の色素体だけを受け継いだりすることがある)。下図はイメージ。正常な色素体を受け取った細胞が分裂してできた部分は緑色になるし、変異色素体だけを受け取った細胞が分裂してできた部分は白色になる。このように斑入りの葉ができることがあると考えられている。

議論しなければならないこと

● ヒトの遺伝について研究したい場合、どのようなアプローチが考えられるか(ヒトはエンドウではないし、ショウジョウバエでもない。何世代にもわたる交配実験を、庭や狭い実験室で繰り返すことはできない)。

● ヒトの遺伝について研究する際、配慮しなければならないことは何か。

● 高校生物の講義でヒトを扱う場合、それはすべてホモ・サピエンス(生物学の対象物)として扱っている。現実の人について研究をする際は、配慮しなければならない倫理的な事柄がたくさんある。どのような事柄か。考えよ。