【高校生物基礎】第20講「生態系とは何か?」

~プロローグ~

ある日、それまで無人だったイースター島に、数十人の人々が到着した。それから、島内の人口は増え続け、森林の木々は、モアイ像を移動させる装置を作るために切り倒された。やがて、森林は消え、土壌の侵食が進み、作物の生産量が低下した。・・・そして、高度な文明は消えたのである。地球がイースター島と同じ運命をたどる可能性はあるのか?

「私は田野と、谷間を潤す水の流れを楽しみながら、無名のままに、川と森を愛して生きよう。」ウェルギリウス『農耕詩』第2歌

★テストに出やすいワード

①作用

②環境形成作用

③分解者

④階層構造

⑤化石燃料

要点:生物と非生物的環境は影響を与え合っている。

(1)生態系

● 生態系とは「特定の地域に存在する生物すべてと、その生物に影響する非生物的環境(水・大気成分・光・温度・土壌など)を一体化したもの」である。

雑談:生態「形」ではない。生態系の「系」はシステムを表す字である。生態系は、特定の物体を指すのではなく、生物と生物以外が繋がり合うひとつのシステムを指す用語である。宇宙生態系、森林生態系、都市生態系、水田の生態系、学校の池の生態系など、様々な規模の生態系が研究されている。

雑談:一般の方は、よく生態系と生物集団を混同している。生態系の重要な要素には、非生物的環境(水・大気成分・光・温度・土壌など)も含まれることに注意。

● ある場所に生育する植物の集団を漠然と指して植生(しょくせい。vegetation )という。

雑談:植生と言う語は、生物学の専門的な用語と言うより、(特に海外では)日常生活の中でよく使われる語である。以下は高尾山の写真。

● バイオームは、バイオ(生物)とオーム(全体)を組み合わせた言葉で、そこに住む生物全体を指す(植物に限らない)。

雑談:バイオームの定義は「主として気候条件によって区分された特定の相観を持つ極相群集によって特徴づけられる生物群集の単位」だが、高校生は難しく考えず「そこに生息する生物のまとまり」と捉えておけばよい。バイオームは、世界の自然を、植生とそこに住む動物等によって大きく区分したものと思ってよい。

雑談:生態=生態系ではない。「生態」は、一般に、生物が自然環境で生活しているありさま(生物の生活形態)を指す。対して、「生態系」は、一般に、ある一定区域に生息する生物と、それを取り巻く非生物環境がつくる1つの系(システム)を指す。生態系は、生物と非生物が織りなす(物質の循環やエネルギーの流れを含めた)システムに注目している。

雑談:河川にダムを構築するビーバーのように、生態系の中で生息場所を改変する作用の大きい生物を、生態系エンジニアという。

(2)作用と環境形成作用

● 光が植物に影響を与えるように、非生物的環境が生物の生活に影響を及ぼすことを作用という。

● 植物が大気に影響を与えるように、生物が非生物的環境に影響を与えることを環境形成作用(反作用)という。

*「暑い夏の日でも、樹木の下は涼しい。」これは、「植物(生物)」が「温度(非生物)」に影響を与えているので、反作用(環境形成作用)の例である。

講義動画【生態系】

講義動画【作用・環境形成作用(反作用)】

要点:生物は、その生態系における役割から、生産者と消費者(消費者には分解者が含まれる)に分けられる。

● 植物などの独立栄養生物は、炭酸同化(無機物である二酸化炭素を使って有機物を合成すること)を行い、無機物から有機物を生産するので、生産者とよばれる。

● 動物などの従属栄養生物は、炭酸同化を行わず、他の生物から有機物を得る(生産者が生産した有機物を「消費」する)ので消費者とよばれる。

● 菌などは、生物の遺体など、生きていない有機物に対して消化酵素を分泌し、分解産物を吸収する。このような従属栄養生物のグループは分解者と呼ばれる(現在では、分解者は消費者の一部と見なすことが多い。分解者には、細菌、菌類、動物など、様々な生物が含まれる)。

雑談:厳密には、分解者と消費者を分けることはできない(両者の境界は、便宜的かつ曖昧である)。たとえば、(極端な話)多くの動物の餌は、生きていない有機物である。

● 生きもの同士の食う食われるのつながりを食物連鎖(しょくもつれんさ)という。食う食われるの関係は、実際には非常に複雑な「網目状」の関係になっている。これを食物網(しょくもつもう)という(「網目状」がキーワード)。

*食物連鎖=食物網とすることも多い。

● 「生産者」「一次消費者」などの食物連鎖の各段階を栄養段階という。

講義動画【栄養段階】

雑談:現実には、食物連鎖は、単純な直線状に栄養段階が配置された形にはなっていないことが多い。複数の栄養段階の餌を食べる雑食や、同種の個体を食べる共食いなどの現象が見られることもある。

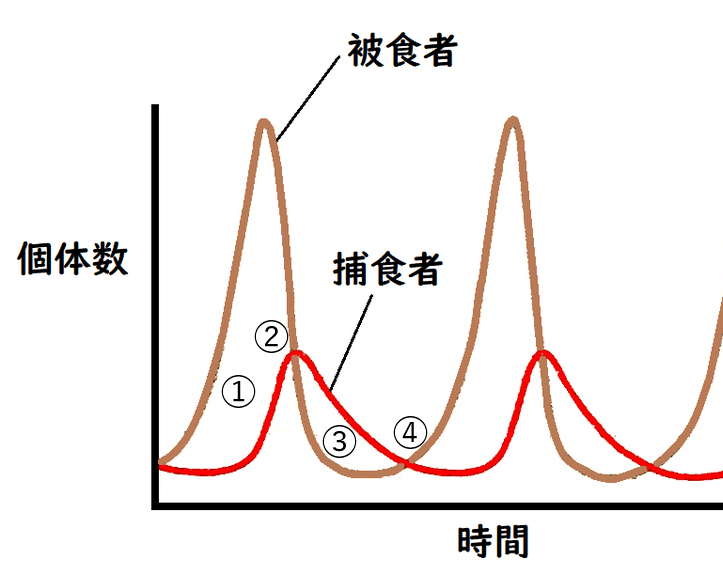

発展:食うー食われるの関係(被食者ー捕食者相互作用)

以下のように被食者、捕食者の個体数は、周期的に変動する(ただし両者の位相はずれている)ことが知られている。

*群集(自然界にみられる異種の生物の集まり)や個体群(ある空間を占める同種個体の集まり)においてみられる生物間の相互関係を「相互作用(そうごさよう)」という。

*実際に実験室で安定な周期的変動を再現するのは難しい(安定な平衡状態になるか、振動のために捕食者または両者が全滅してしまう)。しかし、野外において、いくつか例は知られている(カナダにおけるオオヤマネコとカワリウサギの個体数の周期的変動など。ただし、個体数の周期的振動が、捕食者と被食者の相互作用のみが原因である[他の要因は関係していない]と、はっきり証明された例はない)。

高校生は「被食者の増減に少し遅れて捕食者が増減する」というイメージで捉えてよい。

下図は被食者と捕食者の増減のイメージ。

細かく見ると、以下のような過程が繰り返されている。

①被食者が増え、それを食べる捕食者も増える。

②捕食者は増えていくが、被食者は食べられて減り始める。

③被食者の減少が続き、捕食者も減り始める。

④捕食者が減少し、被食者が増加を始める。

①へ戻る。

これを、下のような丸いグラフで表現することができる(実際は、条件によってグラフの形は歪む。ふつうは綺麗な円にはならない)。

雑談:高校生は知る必要はないが、上の現象は、以下のロトカ-ヴォルテラ式という微分方程式で表される(ロトカとヴォルテラが独立に導いた)。

被食者の個体数:N1

捕食者の個体数:N2

r1:被食者の内的自然増加率(正の定数)

d2:被食者のいない時の捕食者の減少率(正の定数)

c1:被食者が捕食者にとらえられることに関する正の定数

c2:捕食者が採餌によって増加することに関する正の定数

t:時間

dN1/dt、dN2/dt:それぞれ、被食者の個体数が変化する勢い、捕食者の個体数が変化する勢いのようなイメージ。

上の丸いグラフは、ロトカ-ヴォルテラ式のN1、N2について、その変化をグラフに表したものである。

*被食者が捕食者に捕食され減少する影響が式1の(-c1N1N2)に現れ、捕食者が増加する影響が式2の(c2N1N2)に現れている。

*捕食者によって被食者が食われる速度は、捕食者と被食者の両方に比例し、c1N1N2である(これは両者がランダムに出会った場合に、ある確率で食われるという仮定に基づく)。

*c2N1N2は、「捕食者は被食者を食べるほど増える」ということを表す。

*捕食者は、餌がない時は、飢えて死ぬので、減少率d2で減少する。

*式1、2の微分方程式について深く考える必要はないが、

「被食者がいないと(N1=0)、捕食者は減少し続け、絶滅すること(式2について、dN2/dt=負となりN2は減少を続ける)」

また、

「捕食者がいないと(N2=0)、被食者は増加し続けること(式1について、dN1/dt=正となりN1は増加を続ける)」

ことはわかると思う。

講義動画【食物連鎖・捕食者と被食者の個体数の変化】

要点:炭素は生態系内を循環している。

● 炭素循環:生物の体を構成する重要な元素のひとつに炭素(C)がある。大気中の炭素は、二酸化炭素の形で植物などの生産者に取りこまれ、光合成によって有機物となる。その有機物の一部は食物連鎖を通じて消費者に移行し、遺体や排出物などに含まれる有機物は分解者に取りこまれる。これらの有機物は呼吸によって分解され、二酸化炭素となり、大気中に放出される。

雑談:地球規模の炭素循環については様々な仮説があり、確定した説はない。

● 火山ガスには二酸化炭素が含まれている。

● 二酸化炭素は海に溶ける。また、海から二酸化炭素が放出される。

雑談:地球温暖化が進行するにつれ、海から、溶けきれなくなった二酸化炭素が放出され、さらに地球温暖化が進む(これは正のフィードバックである)という説もある。

● 石油・石炭などを化石燃料という。化石燃料を燃やすと、二酸化炭素が放出される。

雑談:植物が光合成で取り込んだ分の大気中の二酸化炭素(当然二酸化炭素には炭素が含まれている)を、植物を燃やして大気中に再び戻すのであれば、炭素の絶対量は増えないはずである。しかし人類は、大昔に形成された化石燃料を燃やし、炭素の絶対量を増やしている。

雑談:石油や石炭は生物の遺骸が変化したものと考えられている(どのような作用を受けて変化したのかについては、完全には明らかになっていない)。

● 炭素循環のイメージ。

以下の動画のはじめの方で炭素循環について解説している。

講義動画【炭素循環・温室効果・真核生物8系統群】

要点:森林には階層構造(高木層→亜高木層→低木層→草本層)がある。

● 森林は、高木層(こうぼくそう)→亜高木層(あこうぼくそう)→低木層→草本層(地表層や地中層を考える場合もある)などに分けられる。このような垂直的な構造を階層構造(かいそうこうぞう)という。

雑談:下図は高尾山にある看板。「高木層」「低木層」「草本層」という語が登場している。なお、看板には「アオキなどからなる草本層」と書いてあるが、アオキは草本ではなく低木である。このように、おおまかな植物の高さに注目し、層を分けることも多い(ただし、厳密には草本層は「草本植物が占める層」を指す)。

● 高木層を構成する樹木の葉が茂ってつながっている部分を林冠(りんかん)という。それに対し、地面付近を林床(りんしょう)という。

*林冠から林床へいくごとに光の量が減っていくので、それぞれの層で、その層の光量に適応した植物が生育する。

雑談:各層に差し込む光の強さは異なる。また、光の強さだけでなく、温度や二酸化炭素量も垂直的に変化する(林床付近では、動物が呼吸をしたり、分解者が有機物を分解したりしているので、二酸化炭素濃度が高いことが多い)。

*覚え方「冠に見えるから林冠。床にあるから林床。」

講義動画【階層構造】

雑談:高木が葉を茂らせているところを樹冠、樹冠が連なったところを林冠と呼ぶこともある。

雑談:高木層に葉を茂らせる植物は、強い光を受け取ることができるが、そのためには、光合成で作った有機物を、林冠に葉を並べるのに必要な幹のような組織にのために投与しなければならない。

一方、林床に近いところに生息する植物は、弱光しか得られないが、丈夫で大きな幹のようなものを作る必要はない。つまり、「高木、亜高木、低木、草本、地表、どこが最も有利か?」という話ではない。植物種はそれぞれの環境に適応している。

それぞれの層に差し込む光の量は変化する(当然下の層ほど暗い)。それぞれの層に住む植物は、そこに差し込む光量に適応している。

雑談:「何mからが高木層」という定義が厳密に決まっているわけではない。僕が数年前に森林の階層構造の調査に参加させていただいたときは、確か8m以上のものを、目視で確認し、高木層としていた(どうでもいいが、あの時見た林床の樹木の芽生えは可愛かった。ちなみに、林床に多く観察される芽生えの樹種が、その森林の次の優占種になる可能性が高い)。なお、おおよそ2m以下のものを低木と言うことが多い。

雑談:熱帯などでは、高木層よりさらに高い層として、巨大高木層などを設定することがある。

● 熱帯多雨林は階層構造が発達し、落葉・落枝の量が多いが、温度が高く、土壌中の分解者の活動も活発なため、土壌に含まれる有機物の量は少ない(一般に、呼吸[有機物の分解]は温度が高ほど活発になる)。

● 植生の中で、地表を広く被う、あるいは個体数の多い種を優占種という。また、植生を見たときの特徴的な外観(つまり、見た目)を相観(そうかん)という。相観はふつう優占種に左右される。

要点:人類が生態系から受けている恩恵を生態系サービスという。

(今はスルーしてもよい。生物基礎の学習の最後に見ればよい。)

● 人類は生態系からさまざまな恩恵(生態系サービス)を受けている。生態系サービスを生み出す源泉は、生物の多様性である。生態系サービスには以下の4種類がある。

①供給サービス:物の供給

より正確には「食料や建築資材など、有用な物質の供給」

②調整サービス:危険な変動の制御(環境条件を適切な範囲に保つ)

より正確には「気候調整や水の浄化など、環境条件を適切な範囲に保つ作用」

③文化的サービス:非物質的な価値の供給

より正確には「芸術的・宗教的影響など、精神面への作用」

④基盤サービス:生態系を維持し続けるために必要なサービス

より正確には「人間への影響は間接的だが、土壌形成や物質の循環のように、(上の①~③の直接的なサービスをもたらす)生態系を維持するために必要なサービス」

雑談:①~③は直接的なサービス、④は間接的なサービスである。

*供給サービスには、薬の成分の供給なども含まれる。

*調整サービス(調節サービス)には、土壌の流出の制御(植物の根が土壌の流出を防ぐ)、病害虫の蔓延の制御(多種の捕食者が害虫を食べてくれる)も含まれる。

*文化的サービスには、審美的・宗教的影響が精神に及ぼす効果も含まれる。

*基盤サービスには、光合成による有機物の生産(一次生産という)や栄養塩類の循環も含まれる。

雑談:緑のダムも調整サービスの例である。雨は、森林の林冠に補足される。さらに、森林の土壌の団粒構造が発達していると、その隙間に水が吸収される。つまり、森林にはダムのような機能がある。このことから、豊かな森林を緑のダムと呼ぶことがある。

*団粒構造(だんりゅうこうぞう):土壌の単一粒子が集合して団粒[だんりゅう]を形成している土壌構造。団粒間に大きな隙間ができる。団粒構造の土壌は植物の根の良好な生育を支え、土壌浸食の防止にも役立っていると考えられている。団粒の生成条件については完全にはわかっていないが、粘土粒子の存在や、植物、菌類の活動、腐植などの接着作用が関係しているとされる。

講義動画【生態系サービス】

発展:ラムサール条約

ラムサール条約の正式名称は「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」である。ここでの「湿地」は、湖沼、池、河川や海岸線付近の浅い水域、湿原などを指す。湖沼や湿原、干潟等の湿地は、非常に高い生産性をもった生態系である(ラムサール条約は、水鳥の生息地としてだけでなく、生活を支える重要な生態系として、幅広く湿地の保全・再生を呼びかけている)。そしてもちろん、水鳥の生息地として重要な場所である。ラムサール条約には「すべての湿地に自然保護区を設定し、湿地と水鳥の保全を促進すること」などの規定がある。

Q&A

Q.ヒトは何次消費者なの?…何を食べるのかによって違う。たとえばピザを食べる時を考える。生地のコムギやトマトを食べたのなら、一次消費者である。ピザの上のチーズや肉を食べたのなら、二次消費者となる。つまり、「何次消費者か」という概念は、食物網のたどり方によって異なるのである。ただ、大学入試的では、「モンシロチョウが一次消費者、ジョロウグモ(主に昆虫を食べる)、ナナホシテントウ(アブラムシを食べる)が二次消費者」あたりが問われやすい。

Q.作用、反作用って物理で学習した用語と同じ?…違う。ここで言う(生態学の議論に使われる用語としての)作用は、「非生物的環境が生物に影響を及ぼすこと」、反作用(環境形成作用)は「生物が非生物的環境に影響を与えること」である。

Q.何で炭素(や窒素)は地球外に出て行かずに生態系内を循環するの?…地球の重力に引かれるから。CO2(やN2)は宇宙へ出ていけない。CO2が宇宙へ逃げないから、大気中のCO2濃度の上昇が問題になっているのである(もし、温室効果ガスがすべて地球外に出て行ってしまったら、地球は寒冷化し、多くの生物は絶滅するだろう)。

Q.草本(そうほん)って何?…いわゆる草のこと。樹木になるものは木本(もくほん)という。

雑談:草本は主に「木部があまり発達しない茎を持つ植物」を指す。木本は主に「形成層の活動によって肥大成長した茎および根が多量の木部を形成し、その細胞壁が木化して強固になっている植物」を指す。あまり気にせず、草本が草、木本が木というイメージを持っていればよい。