【高校生物基礎】第19講「ヒトはどのような獲得免疫のしくみをもつのか?」

~プロローグ~

18世紀、ヨーロッパでは毎年50万人の命が天然痘という病で失われていた。イギリスの医者ジェンナーは、牛痘(牛から感染する比較的軽い病)にかかった乳しぼりの人々が、天然痘にかからないという噂に注目した(その噂は確からしかった。患者である乳しぼりの女性は「私はかつて牛痘にかかったことがあるから、天然痘にかかることはありません」とジェンナーに言ったという)。

ジェンナーは研究を進め、ある仮説のもと、牛痘患者から採取した分泌液を庭師の息子の少年に移した。それは世界で初めて人類が行った『予防接種 vaccination』であった。牛は、ラテン語でvaccaと言い、ジェンナーが接種に利用した牛痘を意味する英語はvacciniaと言う。これは『ワクチン vaccine』の語源となった(なお、現在では、牛痘ウイルスは cowpox virus という学名で呼ばれている)。

★テストに出やすいワード

①細胞性免疫

②体液性免疫

③ヘルパーT細胞

④キラーT細胞

⑤B細胞

要点:獲得免疫には細胞性免疫と体液性免疫がある。

● 獲得免疫(かくとくめんえき。後天性免疫[こうてんせいめんえき]、適応免疫[てきおうめんえき]ともいう):自然免疫で処理しきれなかった異物に対して働く。獲得免疫は、一度体内に入ってきたウイルスなどの異物を抗原として記憶し(免疫記憶の形成)、二度目からは同じ異物を短時間で排除する免疫である。

● 獲得免疫には、細胞性免疫(さいぼうせいめんえき)と体液性免疫(たいえきせいめんえき)がある。

● 獲得免疫は自然免疫に比べて特異性が高い。「特異性が高い」とは、抗原の形をよく識別できるということである。

雑談:あまり正確ではないが、「特異性が高い」とは、「それぞれの敵に合わせた専用の武器がある」というイメージ(はしかウイルスにははしかウイルス専用の細胞が、インフルエンザウイルスにはインフルエンザウイルス専用の細胞が対応するというイメージ)。自然免疫は特異性が低い。マクロファージなどの食細胞は、あまり敵を識別できず、異物は何でも食作用で食べてしまう。「特異性」は「あなただけと反応する性質」みたいな意味である(たとえば、特定の基質としか反応しない酵素の性質を基質「特異性」と言う)。浮気した疑いのある恋人を責めるとき、「この浮気野郎!」と言うと角が立つ。「あなたは特異性が低いですね。マクロファージですか?」と言えば知的である(冗談です)。

雑談:基本的に、無脊椎動物には我々脊椎動物のような獲得免疫のしくみがない。その理由はよくわかっていない。

● 獲得免疫では免疫記憶が形成される(1度目に抗原と出会った時にその情報が保存され、二度目に同じ抗原が侵入した際に素早く・強く反応することができる)。

*以下は獲得免疫の大雑把なイメージ(あまり正確な図ではない。抗体などは描いていない。詳しい反応は後述する)。

要点:細胞性免疫では、キラーT細胞が、直接ウイルス感染細胞などを殺傷する。

①樹状細胞(じゅじょうさいぼう)が食作用で抗原を取り込み、ヘルパーT細胞とキラーT細胞に抗原提示(こうげんていじ)を行う。

②ヘルパーT細胞がキラーT細胞を活性化させる。

③キラーT細胞が抗原に感染した細胞を直接殺傷する(ヘルパーT細胞はマクロファージなどの食細胞を活性化させる)。

雑談:もともと、細胞性免疫は、食「細胞」による生体防御反応を意味する言葉として用いられていた。しかし、今では、キラーT細胞が主役の細胞の一つであることがわかっている。

雑談:ヘルパーT細胞がキラーT細胞を活性化していないような図を掲載している高校教科書がある。定期テストでは高校教科書に解釈を合わせてほしいが、実際は、ヘルパーT細胞はキラーT細胞を活性化する。確かに、抗原提示細胞からの抗原提示にのみによってキラーT細胞が活性化される(正確に言えばCD8+T細胞が細胞傷害性T細胞に分化する)こともある。しかし、ヘルパーT細胞による活性化がない場合は、効率が悪い(キラーT細胞は、自身の細胞を殺し得る破壊的な細胞である。したがって、ヘルパーT細胞に比べ、よい強いシグナルを受け取らないと十分に活性化されないと考えられている。すなわち、樹状細胞からの刺激と、同じ抗原を認識するヘルパーT細胞からの刺激である)。

*参考資料『janeway's免疫生物学 原書第7版(南江堂)』『免疫学コア講義 改訂4版(南山堂)』『キャンベル生物学 原書9版(丸善出版)』『図解免疫学(オーム社)』

雑談:キラーT細胞は、病原体に感染した細胞を直接殺すことができるため、抗体が入っていけない細胞内で増殖する病原体(結核菌など)の排除に対して有効である。ふつう、マクロファージの食作用によって取り込まれた抗原はリソソームの加水分解酵素で破壊される。

雑談:結核菌(細菌の一種)は、マクロファージの中ですら生き残る(ファゴソームとリソソームの融合を阻害する)。

雑談:かつて、体を守る仕組みには「体液」が関わるとする体液説と、「細胞」によるとする細胞説が対立していた。北里柴三郎による血清学の発展によって細胞説の影は一時薄くなったが、現代では、「体液性免疫」と「細胞性免疫」という2つの仕組みが存在することが明らかになっている。体液説と細胞説はどちらも正しかったのである。

*北里柴三郎:破傷風菌の発見者。ジフテリアおよび破傷風抗毒素血清の発見者。慶応義塾大学医学部、日本医師会を設立し、初代医師会長となった。門下に志賀潔がある。

*志賀潔:赤痢菌を発見。赤痢菌属(シゲラ属 )Shigella は、志賀潔を称えて命名された。

*ジフテリア菌、破傷風菌、赤痢菌はすべて細菌(ジフテリア菌はコリネバクテリウム属、破傷風菌はクロストリジウム属)。

要点:体液性免疫では、B細胞が抗体産生細胞に分化し、抗体を分泌する。

①樹状細胞が食作用で抗原を取り込みヘルパーT細胞に抗原提示を行う。

②ヘルパーT細胞がB細胞を活性化させる。

③B細胞が抗体産生細胞に分化し、抗体を体液中に分泌する。

*「生産(せいさん)」ではなく「産生(さんせい)」なので注意!

④抗原と抗体は抗原抗体反応(こうげんこうたいはんのう)を起こす(そしてマクロファージが食作用で排除する)。

*抗原抗体反応を抗体抗原反応と書かないように。「抗原が入ってきたから、後から、たくさん抗体をつくる。抗原が先!」と覚えておこう。

*下図は細胞性免疫と体液性免疫のイメージ(ヘルパーT細胞による食細胞の活性化は描いていない)。

雑談:抗原と結合することによりマクロファージや好中球による食作用を促進することのできる物質の総称をオプソニンという。オプソニンの実体は抗体(や補体[抗体の反応を補って殺菌反応を起こす物質。抗原抗体複合体と非特異的に結合し、感染、炎症反応などに動員される。知らなくて良い])である。また、このようにして食作用を促進する作用を、オプソニン化という。まるで、オプソニン化は、刺身を食いやすくするために、醤油をかけるようなものである(あなたが食細胞、刺身が抗原、醤油が抗体。刺身は醤油をかけた方が食いやすい。冗談です)。

雑談:最も原始的な特徴をもつ脊椎動物であるヤツメウナギ(顎[あご]がない)は、免疫グロブリンを持たない。しかし獲得免疫はもつ(二次応答も起こる)。ヤツメウナギの免疫系について(獲得免疫の進化上の起源について)現在も研究が続いている。

挿絵:樹状細胞による抗原提示(まるで、誰を暗殺すべきか、密談しているようである)

雑談:制御性T細胞という細胞には、ヘルパーT細胞やキラーT細胞の働きを抑制する働きがある。制御性T細胞は、自身に対して強く反応してしまいかねないヘルパーT細胞やキラーT細胞の働きを抑制していると考えられている(かつて免疫反応を抑制する細胞としてサプレッサーT細胞という細胞が研究されてきたが、現在では、サプレッサーT細胞は存在せず、実体のない概念であったと考えられている。現在ではサプレッサーT細胞という用語はほとんど使われていない。制御性T細胞は、サプレッサーT細胞とは別物であるとするのが普通である)。制御性T細胞は、母体が胎児を拒絶しないための仕組みにも働いていると考えられている。

発展:ウイルスの侵入と獲得免疫

細胞性免疫、体液性免疫は、抗原に対して、どちらか一方のみが働くのではなく、両方が働いている。下の図はウイルスが侵入した場合のイメージ(NK細胞[ナチュラルキラーさいぼう]は自然免疫に働くリンパ球であり、単独でウイルス感染細胞を殺傷する)。

まずはNK細胞がはたらき、やや遅れて獲得免疫のしくみが働いていることがわかる(キラーT細胞、抗体は、それぞれ細胞性免疫、体液性免疫の主役)。また、下図には示していないが、他にも多くの自然免疫のしくみが働いている。

発展:免疫グロブリン

体液性免疫にはたらく抗体は、免疫グロブリン(めんえきぐろぶりん)とよばれるタンパク質で、H鎖(長いのでヘビー)2本とL鎖(短いのでライト)2本の計4本のポリペプチド鎖からなる。それぞれの鎖には可変部(かへんぶ)と定常部(ていじょうぶ)がある。

可変部とよばれる部分は抗体によってアミノ酸配列が異なっていて、それぞれ特有の立体構造をもつ。抗体は可変部で抗原と特異的に結合する(可変部の構造によって結合できる抗原が異なる)。

*S-S結合は、アミノ同士の特殊な結合。S-S結合があるおかげで、タンパク質は正常な立体構造がとれる。

雑談:一般に、可変部は結合する抗原によって異なる。定常部は動物種によって異なる。たとえば、同じウイルスAに対するヒトの抗体とウサギの抗体を考える。両方の抗体で、可変部には共通性がある(どちらもウイルスAに結合する)。しかし、定常部はヒトの抗体とウサギの抗体で異なる。

雑談:ラクダは、通常の抗体の他に、H鎖しかない抗体も持つことが知られている。その意義についてはよくわかっていない。

要点:抗原に応答したT細胞やB細胞の一部は記憶細胞となる。

● 一度、抗原の侵入に対して応答したT細胞やB細胞の一部は記憶細胞(きおくさいぼう)となり、体内に残る。記憶細胞は同じ抗原が2回目以降に侵入した際、速やかに増殖して異物を排除する。これを免疫記憶といいう。

● 抗原の1回目の侵入に対する時間のかかる応答を一次応答という。2回目以降の同じ抗原の侵入に対する『強力』で『速やか』な応答を二次応答(にじおうとう)という。二次応答は体液性免疫でも細胞性免疫でもみられる(図は体液性免疫の例)。

雑談:昔から、「はしかに一度かかると二度とかからない、またはかかっても軽くて済む」という現象が知られていた。これは「二度なし現象」と呼ばれていた。

雑談:まったく同じ抗原でなくても、似ている部分がある抗原ならば、二次応答が起こる。免疫系は、抗原を、主にその立体構造で区別している。

雑談:三度目以降の同じ抗原の侵入に対しても、より強く・より素早い免疫応答が起きることが知られている(三次応答などと呼ばれる)。二次応答、三次応答と繰り返すにつれ、抗体の産生量と親和性が向上することが知られている。

要点:HIVはヘルパーT細胞に感染する。

● HIV(ヒト免疫不全[めんえきふぜん]ウイルス)はヘルパーT細胞に感染してこれを破壊するため、細胞性免疫や体液性免疫のはたらきが低下し、通常感染しないような弱い病原体にも感染してしまう(日和見感染[ひよりみかんせん]という)。このような疾患をエイズ(AIDS[後天性免疫不全症候群:こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐん])という。

*HIVとエイズを混同しないように。

ウイルス名:HIV(Vはウイルスの頭文字)…正式名称はヒト免疫不全ウイルス

疾患名:エイズ(AIDS)…正式名称は後天性免疫不全症候群

*後天性免疫不全症候群は単語を分けて考えると覚えやすい。

「後天性(後から備わってしまった)」「免疫不全(免疫のしくみがよく働かなくなる)」症候群

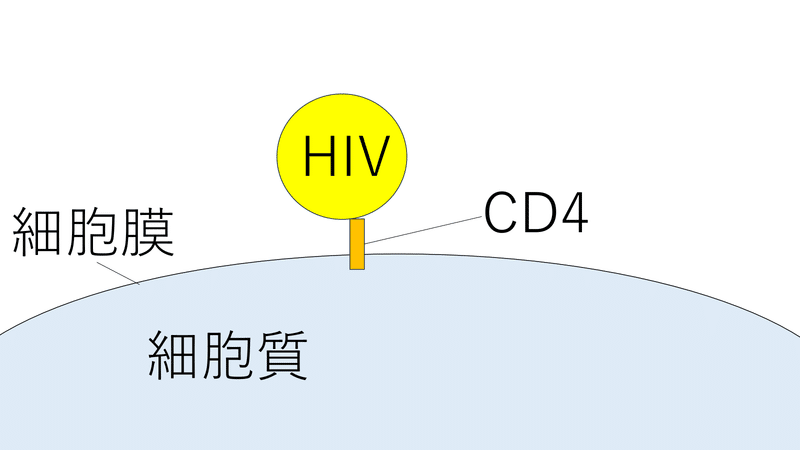

雑談:実際は、HIVはヘルパーT細胞だけでなく、樹状細胞あるいはマクロファージにも感染する(HIVは、CD4というヘルパーT細胞がもつ細胞表面分子に高い親和性をもって結合する。このCD4は、樹状細胞やマクロファージでも若干発現している。したがって、HIVは樹状細胞やマクロファージにも結合する。ただし、高校生は、テストで「HIVが感染する細胞は?」と聞かれたら教科書にあわせて「ヘルパーT細胞」と答えよう。下図はイメージ[実際は、HIVは、CD4と、図には描いていない補助レセプターに結合する]。)。

発展:レトロウイルス

HIVは、感染の過程で、ゲノムとしてもっているRNAを、逆転写酵素により感染細胞で二本鎖DNAに転換し宿主細胞のDNAに組み込む。このように、RNAゲノムをDNAに逆転写(reverse transcription)して宿主細胞のDNAに挿入することにより複製するウイルスをレトロウイルスと呼ぶ(「レトロ」には「逆行」と言う意味がある)。

雑談:HIVは以下のような構造をしている。

*カプシド:ウイルスのゲノム核酸などを包むタンパク質の外殻。

*エンベロープ:ウイルス膜。カプシドをとりまく脂質二重層を基本とする膜構造。

*エンベロープの脂質膜は宿主由来である(下図⑥参照)。

HIVが増殖するしくみは以下の通り。

①ウイルスが宿主細胞(ヘルパーT細胞)の細胞膜と融合する。ウイルスのRNAとタンパク質が放出される。

②逆転写酵素(RNA依存性DNA合成酵素)によりRNAがDNAに変換される(逆転写酵素に触媒され、まずRNAと相補的な1本鎖DNAが合成される。さらに逆転写酵素に触媒され、2本鎖DNAが生じる)。

*逆転写の過程では、読み違え(変異)が起きやすい。これがHIVに有効なワクチンが作りにくい原因の一つになっている。

③ウイルスが持ち込んだインテグラーゼという酵素(下図には描いていない)によって、ウイルスの2本鎖DNAが宿主のDNAに組込まれる。

④転写(宿主のRNAポリメラーゼによる)によって、ウイルスのタンパク質をコードするmRNAや、ウイルスのゲノムとなるRNAが生成する。

⑤ウイルスゲノムやタンパク質を取り囲むカプシドが組み立てられる(図示していないが、エンベロープの糖タンパク質は小胞体で合成された後、細胞膜に輸送される)。

⑥新たなウイルスが宿主細胞から出芽する。

*なお、現在治療薬として用いられている抗ウイルス剤には、逆転写酵素を阻害するものなどがある。

雑談:以下の図は、HIVに感染した後のヘルパーT細胞・HIV・抗HIV抗体の数の変化を表したイメージである。潜伏期(感染してから、症状が出るまでの時間)はだいたい10年であり、その間もヘルパーT細胞は徐々に減少し続ける(症状はないが、ウイルスの緩やかだが持続的な複製はあり、ヘルパーT細胞の機能と数は徐々に低下する)。症状がない状態からのAIDSへの進行には、様々な変化が関係していることがわかっている。たとえば、他の種類のウイルスの感染なども、進行のきっかけの一つになることがわかっている(一般に、ヘルパーT細胞の数が200/μL以下になり、頻繁に重症な病態や日和見感染を発症するようになると、AIDSと診断される)。

講義動画【HIV】

要点:アレルギーは抗原に対する過剰な反応である。

● 本来免疫がはたらく必要のないような非自己の物質(抗原)に対して過敏に免疫が働き、体に不都合な症状が現れることをアレルギーという。アレルギーを引き起こす原因となる抗原物質をアレルゲンという。

雑談:免疫応答は、ふつうは、個体にとって有益なものである。しかし、免疫応答が不利益な生体反応(じんましん、ぜんそく、くしゃみ、鼻水、かゆみ)を引き起こすことも明らかになり、ギリシャ語の「変化した能力(allo + ergo)」という意味で「アレルギー」という語が提唱された。

● アレルギーは体液性免疫、細胞性免疫のどちらのしくみでもみられる。

*花粉症・アナフィラキシーショックなどの即時型(そくじがた)アレルギー(比較的速く症状が出る)・・・多くの場合、体液性免疫が関与。

*アトピー性皮膚炎などの遅延型(ちえんがた)アレルギー(比較的症状が現れるのが遅い)・・・多くの場合、細胞性免疫が関与。

● 全身性アレルギー反応によるショック症状は、致命的である可能性が高く、アナフィラキシーショックとよばれる(全身性・致命的がキーワード)。

雑談:フランスの生理学者リシェらが、犬にイソギンチャクの毒を2度注射したところ、犬はショック症状を起こし、死んでしまうことがあった。これを「免疫とは反対」と考えた彼等は、この現象に「アナフィラキシー」と名付けた(ana-=反対、-phylaxis=防衛状態)。最も重篤な症状がショック(血圧が低下し、有効な血流量が低下することで生理機能が障害される状態)であるので、アナフィラキシーとアナフィラキシーショックは同義のように使われる。

*リシェはアナフィラキシーに関する研究によりノーベル生理学・医学賞を受賞した。

雑談:アナフィラキシーショックを起こしている患者さんは、全身が赤いこと(全身に症状が出る)が多いので、すぐにわかるという。

雑談:アナフィラキシーショック時、血管拡張によって大きな血圧降下が引き起こされる。脳への血液の供給がうまくいかなくなり、致命的になり得る。医師の指導の上、アナフィラキシーショックを引き起こす可能性が高い人(または保護者、またはそれに代わりうる者)は、明らかな異常症状を感じた時点で、アドレナリンの注射ペン(いわゆるエピペン[アドレナリンを自己注射するための注射針一体型の携帯用注射キット製剤])を自己注射することができる。アドレナリンは、血管を収縮させ、血圧・心拍数を上昇させるホルモンである。

要点:自己の細胞を攻撃する免疫反応により自己免疫疾患が引き起こされる。

● 自分自身の細胞を抗原と認識して、免疫反応が起こる(自己の細胞が攻撃を受ける)ことを、自己免疫疾患(じこめんえきしっかん)という。

*正確には「本来病原体などの非自己異物に対する防御機構として誘導される免疫反応が、自己の細胞や組織に対して誘導され(自己免疫)、その結果生じる細胞・組織傷害に起因する疾患」を自己免疫疾患という。

例)Ⅰ型糖尿病(ランゲルハンス島のβ細胞が抗体によって破壊される) 、関節リウマチ(詳しい原因不明)、重症筋無力症(自己のアセチルコリン受容体などに対して抗体が産生される[アセチルコリン受容体に対する抗体は、アセチルコリン受容体に結合し、神経筋接合部におけるアセチルコリンの働きを阻害する])。

雑談:関節リウマチは主に関節を侵す疾患(滑膜[関節包を構成する薄い膜]の炎症を特徴とする慢性疾患)である。関節炎が長期化すると最終的には関節破壊に至り、重篤な機能障害を残す。「rheuma」は、ギリシャ語で「流れ」という意味(脳から悪い液体が流れ込んで病気を引き起こしていると考えられていた)。

雑談:重症筋無力症では、神経筋伝達がうまく機能しない。典型的には、この疾患では、随意筋の脱力と疲労を呈する。呼吸が障害されると致命的になる。

発展:免疫寛容(めんえきかんよう)

本来、免疫のしくみには、「自己の細胞や組織由来の抗原(自己抗原)と反応しないようにする機構」が存在し、これを免疫寛容(免疫トレランス)という。自己免疫疾患の「自己免疫」とは、自己抗原特異的な抗体やT細胞により自己組織に対する応答が惹起されている状態であり、何らかの原因で免疫寛容が破綻していると考えられている。

要点:予防接種は、ワクチンを使った疾患の予防法である。

● 不活化または弱毒化した病原体(ワクチン)を前もって接種しておくと、病気の予防に役立つ。このような病気の予防法を予防接種(よぼうせっしゅ)という(人工的に免疫記憶を獲得させるのである)。二次応答の応用である。

例 )インフルエンザ、ポリオ、結核の予防

雑談:インフルエンザはインフルエンザウイルスが、ポリオ(急性灰白髄炎)はポリオウイルスが、結核は結核菌(細菌の仲間)が原因となる。

● 結核の予防に用いられるワクチンをBCGという。免疫記憶が形成されたかをツベルクリン反応でチェックする(ツベルクリンタンパク質[結核菌の細胞壁成分]が注射されると、それを記憶細胞が認識し、炎症が起こって赤く腫れる)。

雑談:BCGは結核に対するワクチンである。Bは菌(バチルス)、CとGは学者の名前(カルメットとゲラン)の頭文字。ツベルクリン反応が陽性になったら、強い免疫反応が起こっているということなので、結核に対する免疫記憶ができたと判断される。

● ツベルクリン反応には細胞性免疫が強くかかわることが知られている(結核菌は細胞内で増殖するので、抗体が届ない)。

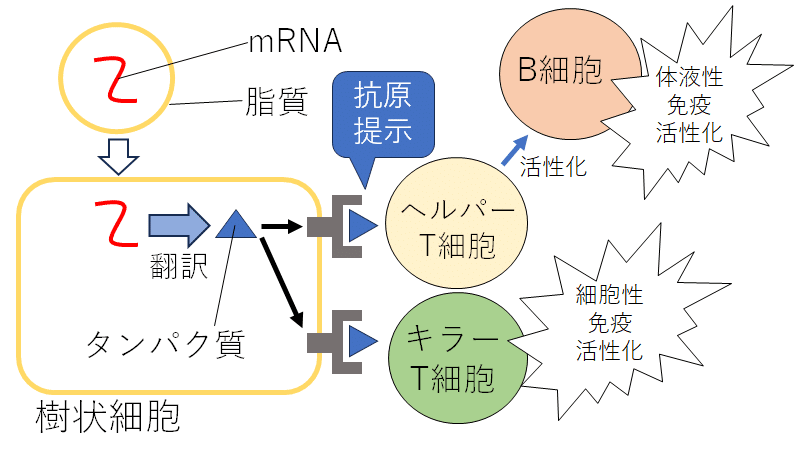

雑談:現在では、mRNAを使ったワクチン(mRNAワクチン。一般には、mRNAがすぐ分解されてしまうことを防ぐため、脂質ナノ粒子の中にmRNAが封入されている)も使用されている(なお、COVID-19パンデミック以前にも、 狂犬病、HIVなどに対するmRNAワクチンの臨床試験は行われてきた)。注入されたmRNAから抗原となるタンパク質が翻訳され、そのタンパク質に対して免疫応答が働くと考えられている。

「真にたたえられるべきは、新型コロナウイルスの最前線で患者と向きあっている医療従事者や、こんなときでも仕事を休めないエッセンシャルワーカーといわれる人たちです。私はただ、好きな研究や実験に没頭してきただけ。それを続けてきただけなんです。」「私は、基礎科学の研究者。mRNAのワクチン技術がほかの病気の予防や治療に役立つこと。それこそが私の願いです。命あるかぎり、研究を続けていきます。」増田ユリヤ著『カタリン・カリコ mRNAを生んだ科学者』(ポプラ社)より カタリン・カリコの言葉

*カタリン・カリコはmRNAワクチン開発の基礎となる研究において偉大な業績を残した(何の工夫もなくmRNAを生体に注入すると、強い炎症反応が起きてしまう。彼女の研究チームは、mRNAの塩基を修飾された塩基に置き換えると、この炎症が抑制されることを発見した)。2023年ノーベル生理学・医学賞受賞。

雑談:mRNAワクチンの詳細

下図はイメージ。mRNAは、生体内や環境中のRNA分解酵素によってすぐに破壊されてしまうため、mRNAワクチンとして用いる際には、脂質ナノ粒子でカプセル化しておく必要がある。mRNAワクチンは投与されると、樹状細胞などの細胞の中で翻訳される。そして、生成されたタンパク質が、ヘルパーT細胞やキラーT細胞に提示(抗原提示)される(図示していないが、キラーT細胞はヘルパーT細胞によっても活性化される)。そして、細胞性免疫、体液性免疫の両方が活性化されることになる(mRNAワクチンにも色々な種類がある。正確な情報は、信頼できる機関・研究チームが出している論文や、ワクチンを製造している企業が公開している情報を参照してほしい)。

要点:血清療法には、抗体を含んだ血清を用いる。

● 血清療法(けっせいりょうほう):ウマなどにワクチンを注射して抗体をつくらせておき、その抗体を含む血清を患者に注射する治療法。即効性がある。

例 )ヘビなどの毒、破傷風の治療

*一般に、予防接種は予防法、血清療法は治療法であるので注意。

*獲得免疫は強力だが、発動するまでに時間がかかる。「毒蛇にかまれてしまった。よし、獲得免疫が発動するまで待とう。」などと言う人はいない。素早く死に至る毒などに対しては、獲得免疫の発動まで待てない。そのため、血清療法が有効である。

雑談:同じ動物由来の血清は、ふつう二度と使わない。ヒトにとって、ウサギの抗体はやはり異物であり、二度使用すると、アナフィラキシーショックが起こる危険性がある。

雑談:異種動物の血清を用いる古典的な血清療法では、異種動物の血清に含まれるタンパク質と、それに対して作られる宿主の抗体が反応し、アレルギーなどの副作用があらわれることがある(血清病という)。

雑談:血清療法は、1890年、北里柴三郎とベーリングによって開発された。

● 血清療法のように、「別の個体で作られた抗体などの移入」により成立する免疫を、受動免疫(じゅどうめんえき)という。受動免疫に対して、「その個体自身が抗原に対して抗体を産生する」ような免疫は、能動免疫(のうどうめんえき)と呼ばれる。

● 現在では、特定の物質に結合する抗体を量産する技術が開発されており、この技術によってつくられた抗体が、様々な病気の治療薬として利用されている。このような治療薬を抗体医薬(こうたいいやく)と呼ぶ。

雑談:モノクローナル抗体(ただ一つの抗原決定基だけに対する抗体)が抗体医薬に利用されている。たとえば、モノクローナル抗体である抗HER2抗体は、一部のがん細胞に発現するHER2(膜タンパク質の一種。がん細胞の増殖、転移などに関係していると考えられている)に結合し、免疫応答によるがん細胞の排除を促進することが分かっている。

講義動画【免疫の異常・免疫の利用】

発展:リンパ節

病原体に出会い活性化された樹状細胞は、リンパ節に移動し、抗原提示を行う。リンパ節にはリンパ球が配置されている。まだ完全にしくみが解明されたわけではないが、病原体に出会った樹状細胞をリンパ節に導く仕組みが知られている(感染の場で未熟樹状細胞が病原体に曝露されると、樹状細胞はCCR7というレセプターを発現する。CCR7は、リンパ組織で生産されるケモカインCCL21に対する樹状細胞の感受性を高める[ケモカインは主に白血球の走化性因子としてはたらくタンパク質であり、様々な種類が発見されている。ケモカインは、白血球を特定の場所に動員するのに使われている]。その結果、樹状細胞のリンパ管を介したリンパ節への移動が誘導されると考えられている)。

雑談:リンパ節は哺乳類だけに存在する(哺乳類以外の免疫系については、わかっていないことが多い)。

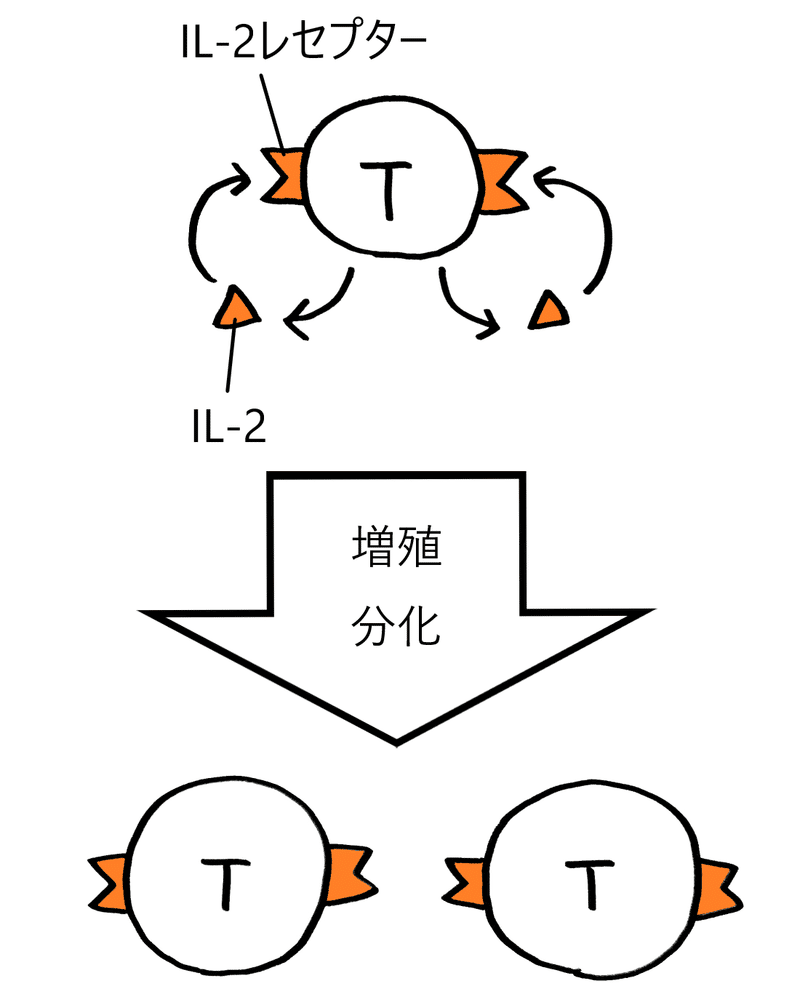

雑談:T細胞は、樹状細胞から抗原提示を受けると、IL-2(インターロイキン2)という重要なサイトカインを分泌する(細胞間の情報伝達を媒介するタンパク質の総称をサイトカインといい、免疫系の機能調節に関わるサイトカインを特にインターロイキンという)。IL-2は、T細胞から分泌され、T細胞の増殖と分化を促進する(T細胞はIL-2レセプター[受容体]でIL-2を受け取る)。すなわち、T細胞は、自らが分泌したIL-2を受けて増殖・(よく働くキラーT細胞などに)分化する(下図はイメージ)。

Q&A

Q.『記憶細胞』の寿命はどれくらい?…記憶T細胞は一生涯持続するとの報告もある。

雑談:どのようなしくみでT細胞やB細胞の一部が記憶細胞になるのか(どのように一部のみを生存させるのか)解明されていない。

Q.リンパ球のB細胞ってすい臓ランゲルハンス島のB細胞?…違う。名前が同じだけ。

講義動画【免疫の分類】

講義動画【獲得免疫の詳細】

(発展です)

発展:ABO式血液型

● ABO式血液型:ABO式血液型における血球の凝集反応は、抗原抗体反応の一種である。

赤血球の細胞膜上に存在する抗原(凝集原[ぎょうしゅうげん]という。AやBがある)と血清中に存在する抗体(凝集素[ぎょうしゅうそ]という)は、血液型ごとに存在する組み合わせが異なる。

● 2種類の凝集原をAとBで表すと、A型にはAが、B型にはBが、AB型にはA・B両方が存在し、O型にはまったく存在しない。

● 凝集原A、Bと抗原抗体反応を起こす2種類の凝集素をα(抗A抗体)とβ(抗B抗体)で表すと、A型にはβが、B型にはαが、O型にはαとβが存在する。AB型はαもβも持たない。

Point. 自分の凝集原と凝集素が結合しないような組み合わせになっている。例えば、A型の人(=凝集原にAを持つ人)は凝集素にβを持つ。

雑談:どうしてA型の人が生まれつきβを持つのかはわかっていない。おそらく腸内細菌にA、Bと同様の形状の構造を持つものが存在するのであろう。ただし、自己を攻撃するリンパ球は成熟前に死滅する(免疫寛容という)ので、A型の人はβのみをもつようになるのであろう(αを作るリンパ球は、免疫寛容のしくみによって排除される[自己成分に対して攻撃が起こらないようになっている])。

雑談:昔、医師達が輸血を行った際、うまくいくこともあれば、時には患者が死んでしまうことがあった(したがって、多くの国々が輸血を禁止した)。その秘密を解明したのは、オーストリアの医師、ラントシュタイナーであった。彼は、血液にはタイプ(型)があるのではないかと考え、『ABO式血液型』を発見した。

雑談:血しょう中の凝集素(α、β)は、大量の血液で薄まってしまう。一方、血液中に赤血球は大量に含まれるので、輸血は、ほとんど赤血球移植であるといえる。このことから、「O型の人はすべての血液型に輸血できるが、O型以外の人から輸血を受けることはできない」などと言われることもある。しかし、血しょう中の凝集素の影響もないわけではない(O型の人の血しょうにはα、βがある)。よって、基本的に、同じ血液型同士で輸血を行う。

雑談:ABO式血液型は、赤血球表面の糖鎖による血液の区別である。

したがって、よく言われる血液型性格診断、すなわち「A型の几帳面で、こだわる所にはこだわり、B型は自己中心的でリーダーシップがあり、O型は優しく協調性があり、AB型は少し変わり者で創造性がある」ことの根拠にはならない。これらはすべてホモ・サピエンスの多くに見られる特徴であると思われる。まず、「こだわる所にはこだわり」という文章は「走る時は走る」と同じように、情報をほぼ含まない文章である。ホモ・サピエンスは集団で生活するため、協調性を持ち、時に他者と助け合い、時にリーダーシップを発揮する。生き残るために時に自己中心的にならなければならない。文明を持ち、創造性を発揮し、複雑な思考を行うようになった。その複雑な精神状態を見た他者から、「変わり者」「変な所にこだわる(几帳面)」と言われることも多いだろう。

雑談:赤血球の細胞膜にはグリコフォリンという膜貫通型タンパク質が存在する。グリコフォリンは糖タンパク質であり、ポリペプチド鎖が細胞膜を貫き、その細胞外部分に糖鎖が結合している。糖鎖には3種類あり、それぞれH抗原、A抗原、B抗原と呼ばれる。それらの組み合わせによって、ABO式血液型が決まる。H抗原はどの血液型にも存在する(4つの糖鎖からなる前駆体[コア糖鎖]にH転移酵素によりフコースが結合しH抗原となる)。(A転移酵素により)H抗原にN-アセチルガラクトサミンが付加されるとA抗原、(B転移酵素により)ガラクトースが付加されるとB抗原ができる。それぞれの糖を付加する転移酵素を持つヒトの血液型はA型、B型となり、両方の酵素を持つヒトはAB型となる。O型のヒトはどちらの酵素も持たない。

雑談:ABO式血液型システムをコードするABO遺伝子は、第9番染色体にあり、A、B、Oの3つの対立遺伝子がある。ABO遺伝子は、進化的には、最初にA遺伝子ができて、変異によりB遺伝子とO遺伝子が生じたと考えられている。すなわち、A遺伝子の7塩基が置換し、B遺伝子となった。また、A遺伝子に1塩基の欠失が起きて、O遺伝子となった(この1塩基の欠失によってフレームシフトが起き、酵素活性が消失した[終止コドンの早期出現による])。

講義動画【ABO式血液型】

雑談:赤血球は、例外的にMHCを発現していない。なので、比較的自由に移植ができる(輸血ができる)。臓器移植の場合は、MHCの一致が非常に重要になってくる。

問題:A型の人の血清には、凝集素β(抗B抗体:凝集原Bと抗原抗体反応を起こす抗体)が含まれている。(?)型の人の赤血球に、A型の人の血清を加えたところ、血液凝集反応が起こった(抗原抗体反応が起こった)。(?)に入る血液型を答えよ。複数可能性がある場合はすべて答えよ。

答え:B、AB

B型の人の赤血球にも、AB型の人の赤血球にも凝集原Bがある。凝集素βは凝集原Bと反応する。

問題:100人の集団を調べたところ、A型血清(抗B抗体を含む血清)で凝集反応を起こす人が30人、B型血清(抗A抗体を含む血清)で凝集反応を起こす人が50人、いずれの血清でも凝集反応を示さないヒトが30人であった。この集団の各血液型の人数を求めよ。

答え:A型40人、B型:20人、O型:30人、AB型10人

いずれの血清でも凝集反応を示さないヒトは、凝集原AもBももたないヒト、つまりO型の人だから、

O型の人数=30人。

また、上の図を考えて、

30(O型の人数)+30(Bをもつ人の人数)+50(Aをもつ人の人数)ーX=100・・・式①

これを解けば、

X(AもBももつヒトの人数=AB型の人数)=10人

B型の人数=30-10=20人

A型の人数=50ー10=40人

(式①の左辺でXを引いているのは、30+30+50としてしまっては、Xの部分を2回数えているので、全体の数[100人]にならないから。ピンクの30人の中にはXが含まれてるし[B型とAB型の人数を足した数が30人]、青の50人の中にもXが含まれている[A型とAB型の人数を足した数が50人])

なお、図を用いなくても、A型の人数をA人、B型の人数をB人、AB型の人数をAB人、O型の人数をO人として、

O=30人、A+AB=50人、B+AB=30人、A+B+AB+O=100人とすれば、式4つで未知数4つなので全ての人数が求まる。

*A型の人だけではなくて、AB型の人も凝集原Aをもつというところがポイント。「凝集原Aをもつ人が50人いる」と言われても、A型の人数+AB型の人数=50人ということしかわからない。

発展:Rh式血液型

(詳しい話はテストに出ないし、たいていリード文で説明される。ABO式血液型の他にも、血液型があることを知っておけばよい)

● 1939年、ABO式血液型とは異なる血液の型が報告された(流産し出血をした妊婦に対し、ABO式血液型が一致した夫の血液を輸血したところ、強い溶血の発現がみられた)。その後、アカゲザル(英名:rhesus macaque )を用いた実験により、この反応に関する抗原が発見され、Rh因子(アカゲザルの英名が由来)と呼ばれるようになった。

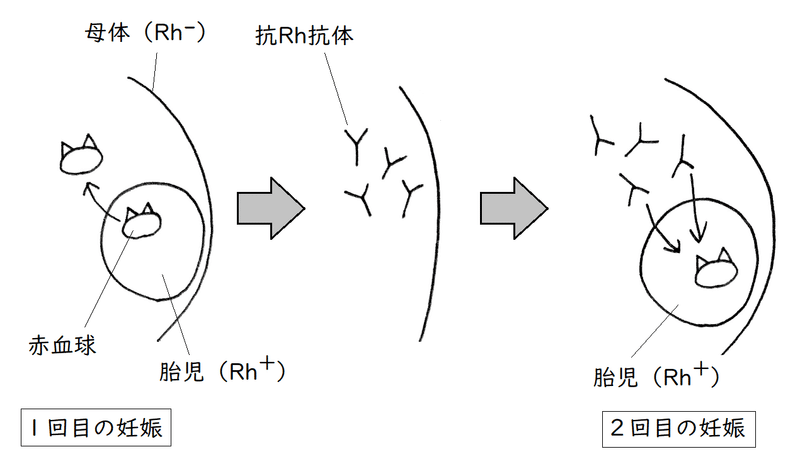

● Rh+(アールエイチプラス)型の人は、赤血球表面上にRh因子をもつ。Rhー(アールエイチマイナス)の人はもたない。

● 通常は、Rh+のヒト(Rh因子を持つヒト)の体内にも、Rhーのヒト(Rh因子を持たないヒト)の体内にも、Rh因子に対する抗体(抗Rh抗体)はない。なお、Rh+の遺伝子は、Rhーの遺伝子に対して優性である。

● Rhーの母親が、一人目のRh+の子供を出産する際、臍帯(さいたい。へその緒)から子供のRh+の血液が母体に入り込むことがある。その結果、母体内に抗Rh抗体ができる(母親がRh+の場合は、[日本では多くの場合、母も子もRh+]、その母親は抗Rh抗体をつくらない[一般に、自己成分に対する抗体はつくらない]ので問題はない)。

● その後、その母親が二人目のRh+の子を妊娠すると、(ABO式血液型に関わる抗体が胎盤を通れないのに対して、抗Rh抗体は、胎盤を通れる種類の抗体なので)母体の抗Rh抗体が、胎盤を通って胎児に入り、胎児の赤血球と反応してしまう。すると、赤血球が凝集したり、溶血したりして、非常に危険である。

● 現在では、母体(Rhー)に抗Rh抗体を注射することで、上のような反応を予防することができる。

①第一子の胎児(Rh+)の妊娠が終わると、母体に抗Rh抗体が注射される。

②注射された抗Rh抗体は胎児の赤血球上のRh因子と結合し、胎児の赤血球が母体から排除される(これにより母体の免疫系がRh因子を認識しなくなる)。

③母体は抗Rh抗体を作らなくなり、二人目の子を安全に妊娠できる。

*日本ではRhーの人は比較的少ないが、ヨーロッパではRhーの人が約15%近く存在し、かつては大きな問題となっていた。

発展:沈降反応

(たまに問われる)

● 抗原と抗体は、丁度良い濃度で出会うと、(抗原抗体反応によって繋がり合い)沈降(ちんこう)する(抗原と抗体がすべて沈降物の形成に使われる、最も効率の良い量比がある。下図中央)。

● 寒天に小さな穴をあけて、そこに抗原や抗体を入れ、拡散させると、沈降物ができたところに線(沈降線)が見える(知らなくてよいが、この反応をゲル内沈降反応という)。

● 寒天にあけた穴(ウェルwellと言う)に入った抗原と抗体は、それぞれ周囲に拡散する。ウェルから遠くなるほどに濃度が薄くなり、一定の濃度勾配を形成する。それぞれが出会って最適比となるところで沈降線をつくる。

● 抗原を2か所に設置し、抗体を1か所に設置する問題が多い(①と③のパターンを知っておけばよい。②はほぼ問われない)。

①抗A抗体と抗原A(図左):沈降線は繋がって融合する。

②抗A抗体・抗B抗体と、抗原AB・抗原A(図中央):2か所に置いた抗原の一部が共通している場合、片方の沈降線は交点よりも先に延びる(この部分をスパー[突出線]という)。左と右に抗原を配置して、このようなスパーが見られた場合、配置した抗原には共通性があることがわかる。

*1つの抗原は複数の抗原決定基(=抗体と結合する所)をもつ。左に置いた抗原ABが、抗原Aと共通の抗原決定基をもっている。入試では、難しく考えず、左に抗原AとBを置いたと見なして考えればよい。専門的には、「右の抗原Aは、左の抗原ABの部分抗原成分である」などと言う(ただし、滅多に②の状況は入試に出ない)。

③抗A抗体・抗B抗体と抗原A・抗原B(図右):沈降線は交差する。

発展:抗原決定基

抗体が結合する抗原分子の部分構造を、抗原決定基(こうげんけっていき)、またはエピトープと呼ぶ。抗原は多くの場合、複数の抗原決定基をもつ。下図は3種の抗原決定基をもつ抗原のイメージ(抗原によって抗原決定基の数は様々である)。

講義動画【抗原抗体反応と沈降線】

発展:クローン選択説

①異なる特異性をもつ多数のリンパ球が生み出される(それぞれのリンパ球は固有の特異性のある受容体を1種類ずつもっている)。

②自己反応性をもつ(自己抗原を強く認識する)未熟リンパ球は除去される(免疫寛容)。

③成熟したリンパ球の受容体が(非自己)抗原と結合すると、リンパ球は活性化し、増殖する。

⓸抗原が排除される。

⑤免疫応答が終了し、一部のリンパ球は記憶細胞となり生き残る。

上記のような現象が起きているとする説をクローン選択説という。

講義動画【クローン選択説】

発展:遺伝子の再編成

免疫グロブリンは、遺伝子の再編成(いでんしのさいへんせい)によって多様性を獲得する(B細胞が成熟する過程で、免疫グロブリン遺伝子の再編成が起こる)。

遺伝子断片がV、D、Jなどとグループを形成しており、各グループから1つずつ遺伝子断片が選ばれ、残りの断片はDNAの切断により捨てられる。これにより持っているDNA断片の種類より多くの種類の遺伝子を作り出すことができる。この大発見は、利根川進(とねがわすすむ)によるものである。なお、生物基礎では、ほぼすべての体細胞は同じゲノムをもつと習うが、B細胞やT細胞などのリンパ球は、成熟の過程で遺伝子の再編成を行うので、ゲノムが他の体細胞と異なる。

*下図は遺伝子の再編成のイメージ。まるでマクドナルドでセットを注文するように、組み合わせは膨大になる(何種類かの飲み物、何種類かのバーガー、何種類かのサイドメニューから、それぞれ1つずつを選ぶと、その組み合わせは膨大になる)。

雑談:利根川進は、1987年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。その時、選考委員の一人は利根川の研究を「100年に一度の偉大な研究」と評したという。下図は利根川進のノーベル賞受賞理由に取り上げられた総説論文の一部( "Somatic Generation of Antibody Diversity", Nature 302,575-581(1983) S. Tonegawa )。写真は国立科学博物館より。

講義動画【遺伝子の再編成】

問題:免疫グロブリンの遺伝子のうち、H鎖の可変部をコードする部分は3つの領域(V、D、J)から、L鎖の可変部をコードする部分は2つの領域(V、J)からなり、さらにこれらの領域は多数の小領域で構成されている。 可変部をコードする部分では、それぞれの領域において、小領域が1つずつ選択されて連結され、抗体を産生する情報をもつ新たな遺伝子となる。 ある生物で、H鎖のそれぞれの領域が100、10および4種類、L鎖が300および5種類の小領域から構成されているとすると、この生物は、理論上何種類の抗体をつくれるか。ただし、遺伝子の再編成によって、各小領域から1つの断片が選ばれ、連結するものとする。なお、多様な抗体ができるしくみには、遺伝子の再編成のみが関わるとしてよい。

答え:600万種類

H鎖の可変部を決定する遺伝子は100種類、10種類、4種類の断片から1つずつ選ばれるので、

100×10×4=4000種類

この遺伝子が転写、翻訳されてH鎖の可変部のアミノ酸配列(そして立体構造)が決定する。

L鎖も同様に、300×5=1500種類

したがって理論上4000×1500=600万種類の可変部をつくることができる。

*実際は、遺伝子断片が選択されるということの他にも、抗体の多様性を増やすようなしくみがある(たとえば、遺伝子断片が結合する際、塩基が付加されたり、逆に塩基が削除されたりする)。

発展:MHCタンパク質は拒絶反応に関わる。

● 細胞表面には主要組織適合抗原複合体(MHC、MHC分子、MHCタンパク質などとよばれる)とよばれるタンパク質がある。

● MHCタンパク質の形は個体によって異なる。T細胞は、T細胞受容体(TCR, T cell receptor)によってMHCタンパク質及びMHCに乗った成分を認識・識別している。

雑談:無顎類を除くすべての脊椎生物がMHCを持つことが明らかになっているが、その進化上の起源についてはよくわかっていない。

講義動画【MHC】

● 臓器移植で拒絶反応(きょぜつはんのう)が起こるのはMHCの違いが関係する。

雑談:一般に、拒絶反応とは、臓器移植の際、臓器を受け取る者にとって非自己の抗原性をもつ移植片に対して、破壊、排除を生じる体液性免疫および細胞性免疫反応のことを指す。

雑談:造血幹細胞移植においては、HLAクラスⅠの不適合の方がⅡの不適合よりも影響が大きいことが知られている。

雑談:第二次世界大戦中、飛行機事故にあったパイロットの治療として、組織を移植する試みがなされた。これがダメージを受けた組織を、他者から移植した組織によって置換しようとする初期の試みであった。その後すぐ、個体が他個体からの移植片を拒絶することが理解された。

雑談:拒絶反応には、主に以下の2つのしくみが関わるらしいことがわかっている。

①直接認識

②間接認識

①では、レシピエント(受容者:移植片を受容する人)のT細胞が、ドナー(供与者:移植体を提供する人)由来の樹状細胞(ほとんどの組織は樹状細胞を含んでいる)の上のMHCクラスⅡ分子およびクラスⅠ分子を認識する(下図には示していないが、移植片細胞のMHCクラスⅠ分子も、レシピエントのT細胞に認識される)。その結果、レシピエントのT細胞は活性化される。

*ドナー由来の樹状細胞は、リンパ節へ移動し、宿主のT細胞を活性化させる。これにより活性化されたT細胞は、移植片に移動し、移植片を直接攻撃する。

*①で活性化されるT細胞は非常に多く、強力な拒絶反応の原因になり得る。

*本来、T細胞は、"自己の"MHC分子と、そこにのった抗原ペプチドのセットをTCRで認識する(これをMHC拘束性という。すなわち、本来、T細胞は、抗原ペプチドを直接認識できず、自己のMHC分子に提示された抗原ペプチドしか認識できない)。しかし、①では、ドナー由来のMHCとペプチドの複合体を、レシピエントのT細胞が直接認識している。なぜレシピエントのT細胞が、ドナーのMHC分子-ペプチド複合体を直接認識できるのか、その理由は完全には解明されていない(ドナーとレシピエントは同じヒトと言う種であり、MHC分子-抗原ペプチド複合体の形がよく似ていることが原因であると考えられている)。

②では、移植片の細胞が、レシピエントの樹状細胞により摂取される。そして、レシピエントの樹状細胞は、ドナー由来のペプチド断片(移植片由来のペプチド断片)を、自己の(レシピエントの)MHCクラスⅡ分子にのせて、レシピエントのT細胞に提示する。これによりT細胞が活性化される。

*ただし、②によってキラーT細胞が誘導されても、そのキラーT細胞は移植片を攻撃できない。②によって活性化されたレシピエントのキラーT細胞は、"レシピエントの"MHC分子によって抗原が提示されていないと、その細胞を認識できず、攻撃できないことが知られている(移植片は、もちろん"ドナーの"MHCを発現している。よって、②で活性化したレシピエントのキラーT細胞は、[レシピエントのMHC分子を持たない]移植片の細胞を攻撃できない)。なので、②では、ヘルパーT細胞が主に活躍すると考えられている。

①、②の結果、ヘルパーT細胞によるB細胞の活性化(抗体の産生)、(①における)キラーT細胞の活性化による移植片細胞への攻撃などの反応が起きると考えられている。

● ヒトのMHCはHLA(ヒト白血球型抗原[ひとはっけっきゅうこうげん])とよばれ、兄弟間では25%の確率で一致する(母から相同染色体2本のうち1本をもらい、父からも2本のうち1本をもらう。したがって兄弟で一致する確率は1/2×1/2=1/4)が、他人と一致することはほとんどない。

雑談:ヒトのMHC遺伝子は、個人間での白血球の抗原性の違いから発見された遺伝子であるために、ヒト白血球抗原遺伝子( human leukocyte antigen 遺伝子)、あるいはHLA遺伝子と呼ばれる。異なるHLA遺伝子の産物は、異なる溝の形を持っているので、そこに結合できるペプチドの形も異なる。

(HLAをコードする遺伝子は第6染色体に6対存在しており、それぞれの遺伝子は膨大な種類が知られている。この6対の遺伝子が他人と完全に一致する可能性は非常に少ない。ただし、染色体ごと同一の遺伝子のセットをもらう兄弟姉妹では一致しやすい。)

HLAには様々な型があり、他人とは一致しにくい(上図では、△、〇、☆、▽で型をあらわしている)。

雑談:実際は、ヒトでは、MHCクラスⅠ分子としてHLA-A、B、Cが、MHCクラスⅡ分子としてHLA-DR、DP、DQが、第六染色体上のHLA遺伝子領域にコードされている。それぞれの遺伝子座について、多数の遺伝子多型が存在する。これらの型が他人と全て一致することはまれであるが、親子間では50%の対立遺伝子が一致し、兄弟姉妹間では25%の確率で完全に一致する。

雑談:HLAには、クラスⅠ分子としてHLA-A、B、Cがあり、クラスⅡ分子としてHLA-DR、DQ、DPがある。それらの遺伝子は第6染色体にある。ただし、第6染色体のHLA-A、B、C領域にはHLAクラスⅠの「α鎖」の遺伝子のみが存在し、それらの産物は、15番染色体に存在する遺伝子の産物である「β2ミクログロブリン(HLAのこの部分には遺伝的な多型性がないので高校では記載されないことが多い)」と結合して働く。HLA-DR、DQ、DP領域にはα鎖とβ鎖の遺伝子座が存在し、α鎖とβ鎖遺伝子の産物同士が結合して、DR、DQ、DP分子を形成して働く。

*HLAの対立遺伝子の数(遺伝子解析の研究が進むに伴って数は増加していく)

クラスⅠ A:650種類程度

クラスⅠ B:1000種類程度

クラスⅠ C:350種類程度

クラスⅡ DR:α鎖3種類+β鎖650種類程度

クラスⅡ DQ:α鎖30種類程度+β鎖100種類程度

クラスⅡ DP:α鎖30種類程度+β鎖150種類程度

雑談:MHCは細胞表面に(細胞1個当たり)10万個のオーダーで存在するとされる。

*たとえば、ヒトの場合、そこに6種類(父由来の遺伝子から3種+母由来の遺伝子から3種)のクラスⅠ分子が存在することになる(なお、クラスⅡ分子に関しては、α鎖とβ鎖の組み合わせにより、6種類以上が生じることが知られている)。

雑談:異なるMHC遺伝子の産物は、異なる溝の形を持っているので、そこに結合できるペプチドの形も異なる。したがって、個体が所有するMHCの種類によって、T細胞に提示可能なペプチドが異なることになる(実際は、ある1個のMHCには、結合力の強いペプチドから弱いペプチドまで含めると、数千~数万種類のペプチドが結合し得ると考えられている)。MHCの遺伝子が複数存在し、複数の種類のMHCを持つという事は、免疫応答で対応できる抗原の種類を増やすことにつながっていると考えられる。

雑談:MHCの高度な多型性は、個体だけではなく、集団にも利益をもたらしている可能性がある。仮に、すべてのヒトのMHCが同一であるとすると、そのMHCに結合するペプチドの種類も比較的均一なものになるだろう。その場合、ある病原体がまん延した時、ほとんどのヒトがその病原体に対して同じような免疫応答を起こすと考えられる。その病原体由来のペプチドがMHCと結合しにくい場合は、十分な免疫応答が起きず、ヒト集団が絶滅する可能性がある。一方、(MHCに多型が存在し)個人のMHCが異なれば、一部の個体は、その病原体に対して強い免疫応答を起こすことができるかもしれない。結果、絶滅は避けられることになる。

● MHCには2つの分子種、すなわちクラスⅠとクラスⅡが存在する。

● MHCクラスⅡは、主に樹状細胞、マクロファージなどの抗原提示細胞が発現している。『MHCクラスⅡ分子+食作用によって取り込まれ断片化された抗原断片』を、ヘルパーT細胞はTCRで認識する。

● MHCクラスⅠは生体のほぼすべての組織に強く発現していて(樹状細胞などにも発現している)、細胞内のタンパク質の断片を提示している。細胞内のウイルス断片(細胞に感染したウイルスは細胞内で増殖する)や癌特有のタンパク質なども細胞膜表面に提示する(この提示ははキラーT細胞に対するメッセージである。たとえば「自分の中にウイルスがいる。はやく自分を壊してくれ」とキラーT細胞に伝えている。だから、大学入試ではそう書いてはいけないが、ある意味『ほぼすべての体細胞は抗原提示細胞なのである』。大学入試的には抗原提示細胞はマクロファージや樹状細胞のみを指す)。

● ある種のがん細胞やウイルス感染細胞は、宿主のMHCクラスⅠの発現量を減らすことによってキラーT細胞からの攻撃を回避しようとする。しかし、MHCクラスⅠをもたない細胞は、NK細胞が殺傷する。

下図はイメージ。

雑談:MHCクラスⅠとペプチド断片が結合する過程

①細胞内のタンパク質(侵入してきたウイルス由来のものも含む)は、プロテアソームという酵素で分解される。

②その後、その産物の一部が小胞体に運び込まれる。

③小胞体内でMHCクラスⅠに結合し、ゴルジ体を経て細胞表面に提示される。

雑談:MHCクラスⅡとペプチド断片が結合する過程

①樹状細胞などの抗原提示細胞は、細胞外にある抗原をエンドサイトーシスで取り込む。

②エンドソーム(エンドサイトーシスで生じた小胞)はリソソームと結合し、タンパク質分解酵素により抗原は適度に分解される。

③MHCクラスⅡは、小胞体からゴルジ体を経て抗原断片のある小胞(②)まで運ばれ(ゴルジ体から生じた小胞の膜に埋め込まれて運ばれる)、その中で抗原断片と結合し、細胞膜表面に提示される。

*ただし、上記①②のような「MHCクラスⅠは細胞内の抗原、MHCクラスⅡは細胞外の抗原と結合する」という選択性は、厳密ではないことが明らかになっている。詳細は大学で学んでほしい。

雑談:TCRは『MHC上に提示された抗原断片』を認識することはできるが、『抗原分子そのもの』を直接認識することができない。これは抗原分子と直接結合できるB細胞受容体(BCR)との大きな違いである。

補足:「MHC」が遺伝子を指しているのか、タンパク質を指しているのかを区別するために、MHCが発現してできたタンパク質を「MHC分子、MHCタンパク質」と呼ぶことが多いが、単に「MHC」と呼ぶこともある(たとえば『スタンダード免疫学(丸善出版)』、『免疫学コア講義改訂4版(南山堂)』、『岩波生物学辞典第5版』岩波書店など)。免疫の単元は、すぐに教科書の内容が大きく変わるので、高校生は必ず最新の教科書と資料集で用語の使われ方をチェックし、大学入試では教科書と資料集の解釈にあわせること。細かい用語がたくさん登場して大変だろうが、本質は、『脊椎動物は、自己と他者を区別するための、精巧なシステムを獲得した』ということである。

雑談:タスマニア島にはタスマニアデビルという有袋類の動物がいる。この動物は、食料などをめぐって、同種内でかみ合う。この時、がん細胞が他個体に移ってしまうことが知られている(すなわち、驚くべきことに、がん細胞が「伝染」してしまう)。ふつうはこのようなことは起こらない。多くの場合、ある細胞が別の個体に移ると、MHCの型が違うため、その細胞は免疫系によって排除される。しかし、タスマニアデビルは、離島という閉鎖的な環境で繁殖してきたので、遺伝的な多様性が低く、個体間でMHCの型に違いがほとんどないのである。それで、ある個体のがん細胞が、別の個体に簡単に移ってしまうのである。

講義動画【MHCクラスⅠ・Ⅱ、HLA】

発展:モノクローナル抗体

● 単一クローンの抗体産生細胞が分泌する抗体をモノクローナル抗体という。モノクローナル抗体は、ただ一つの抗原決定基だけを認識する。

● ハイブリドーマ(抗体産生細胞とがん細胞を融合させて作る)にモノクローナル抗体をつくらせることができる。

雑談:1975年にケーラーとミルシュタインが、細胞融合法を用いて、抗体産生細胞と骨髄腫細胞を融合させてハイブリドーマをつくることが可能であることを報告した。

雑談:ハイブリドーマは、増殖回数に限りのある細胞と、無限増殖能をもつがん細胞(腫瘍細胞)を融合させることによってつくられる細胞である。ほとんどの場合、骨髄腫由来のがん細胞(腫瘍細胞)と単一の抗体産生細胞の融合によって作られた細胞を指す。

● 永続的に増殖能をもつ骨髄腫細胞と、抗体産生細胞との間で融合細胞を作ると、目的の抗体を産生しつつ無限に増殖するハイブリドーマを作製することが出来る。

*融合を行った後、骨髄腫細胞を選択的に殺す試薬を用いて、融合しなかった骨髄腫細胞を殺す。また、融合しなかった抗体産生細胞は寿命でまもなく死滅する。結果、ハイブリドーマだけを得ることができる。

雑談:モノクローナル抗体は、B細胞1個は1種類の抗体しかつくらないという性質を利用して人工的につくられる。①まず、動物に抗原を注射する。②抗体産生細胞(B細胞)の住処である脾臓を切除し、抗体産生細胞を得る。その細胞と、骨髄腫細胞とを融合させることで、ハイブリドーマを得ることができる。

雑談:骨髄腫は、B細胞に由来する細胞の悪性増殖を基本とする疾患の総称である。一般に、骨髄腫細胞は増殖しながら免疫グロブリンを連続産生することができるが、モノクローナル抗体を得るためにハイブリドーマを作製する際は、抗体を産生しない特別な骨髄腫細胞を融合のパートナーとして選ぶ。

雑談:細胞の融合には、ポリエチレングリコールなどが用いられる(細胞浮遊液にポリエチレングリコールを加えて、細胞膜を融合しやすいように変形させる)。2個の細胞を融合させると、はじめ、核を2つもつ細胞ができる。この細胞はやがて有糸分裂に進み、2つの核を分けていた膜は消えて、すべての染色体が1つの核にまとまり、雑種細胞になる。融合に使った細胞の一方が腫瘍細胞のとき、できた雑種細胞はハイブリドーマと呼ばれる。

雑談:現在では研究・臨床応用などに用いられている抗体の大部分はモノクローナル抗体である。この抗体は免疫学の研究だけでなく、生体や細胞に微量しかない物質の検出、同定、精製、生体内での局在を調べるのに有力な手段である(抗体の、特定の物質としか結合しない性質が利用されている)。生物学、医学研究に広く使われているのみならず、がんをはじめ各種の病気の診断、治療、毒素の中和などに幅広く実用化されている。ケーラーとミルシュタインはこの画期的な方法の発明により1984年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。

雑談:(ケーラーとミルシュタインによってモノクローナル抗体の作製法が発明される以前、)抗原を動物体に免疫する従来の方法では、得られる抗血清(抗原で刺激[免疫]した動物から採取された血清)は、異なる抗原決定基に対応する多種の抗体産生細胞から産生される抗体の混合物(ポリクローナル抗体)であった。そのため、単一抗原決定基のみに結合する抗体(モノクローナル抗体)を得ることは事実上不可能であった。

雑談:これまでにマウス由来のモノクローナル抗体は比較的容易に作製されているが、ヒト由来のモノクローナル抗体についてはほとんど成功例がない。

雑談:僕の研究室の先輩、同期の方も、モノクローナル抗体を作製なさっていました。発生中の胚の、どこに、注目しているタンパク質があるかを調べるためのツールとするためです。

発展:キメラ抗体

マウスなどの抗体の可変部を、ヒトの抗体の定常部に結合させた抗体をキメラ抗体という。マウスの細胞を用いてモノクローナル抗体を得て、それをそのまま人に投与しても、異種タンパク質として排除されてしまう(マウスの免疫グロブリンは、ヒトにとって異物である)ので、効果的ではない。そこで、抗原結合に関わる可変部をそのままにして、(抗原として認識されやすい)定常部を、ヒトの免疫グロブリンの定常部で置換した抗体(キメラ抗体)が作製されている。