【高校生物】遺伝②「遺伝現象はどのような法則に従っているのか?」

~プロローグ~

「弥撒が終了してから、聖堂の表では、メンデルへの祈りのことばと略伝を付した小さな聖像がくばられた・・・数知れない会葬者が、ものものしく葬列に加わって、ブリュン中央墓地におもむいた。・・・しかし、今メンデルの遺体を永遠に見送るこの人たち・・・何百人のうち、だれひとりとして、いまぞ、ひとりの偉大な研究家、不滅の名を後世にのこすべき大科学者が墓場に運ばれてゆく、とは気づくよしもなかった!」フーゴ―・イルチス『メンデル伝』より

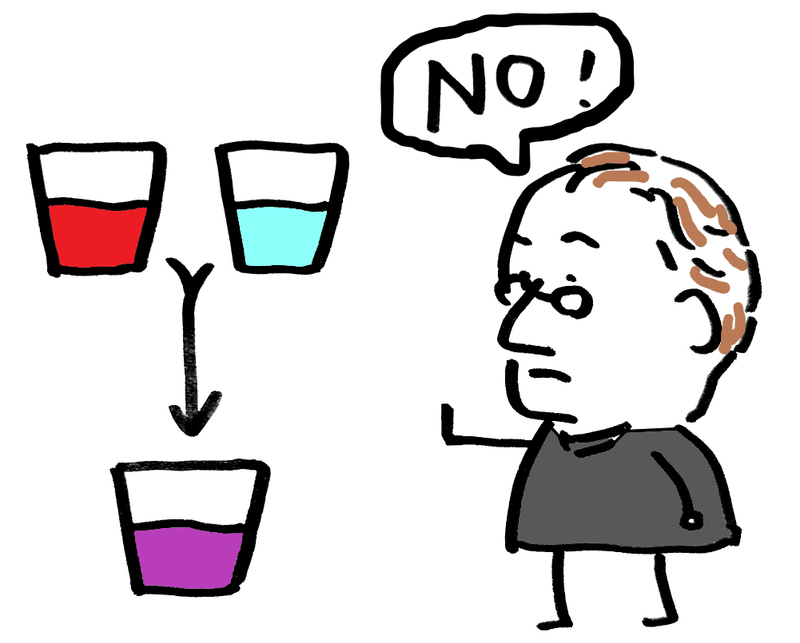

遺伝に関する説明として、かつて「遺伝の融合説」が広く信じられていた。この仮説によれば、両親のもつ遺伝的な形質は、(まるでドリンクバーで2種のジュースを混ぜ合わせるように、2色の絵の具をパレット上で混ぜ合わせるように)混合され、元に戻ることはない。したがって、自由に交配できる生物集団においては、長い世代が経過すると、均一な個体の集団になっていくはずであるが(はじめ何種類かのジュースが個別にあっても、ランダムな混ぜ合わせを繰り返していけば、いつかはどれも同じような味になる)、現実は異なる(兄弟姉妹でも似ていないことはよくある)。融合説に代わる仮説を提唱し、現代遺伝学の基礎を築いたのは、メンデルという一人の司祭(アウグスチヌス派聖トーマス修道院の司祭、のちに修道院長)であった。彼は1865年に論文を発表し、遺伝の法則を提唱したが、その価値は当時認められなかった。彼の発見した遺伝の法則は、1900年に、ド=フリース(オランダの植物生理学者、進化は突然変異によって進行するという説[突然変異説]の提唱者)、コレンス(ドイツの植物遺伝学者)、チェルマク(オーストリアの植物遺伝学者)によって再発見された。

「観賞用植物で新しい色の変わり種をつくることを目的として行われる人工授精が、これから述べる実験のきっかけとなった。同じ種類の間の受精が起こるたびに同じ雑種型がいつも繰り返し現れるときに見られる顕著な法則性に刺激されて、雑種が後々の子孫でどのように展開するかを追跡するためにさらに実験を行うことになった。・・・今や問題は基本的には解決している。」メンデル『雑種植物の研究』より

★テストに出やすいワード

①遺伝子型

②表現型

③対立遺伝子

④対立形質

⑤遺伝子座

要点:その個体や細胞が持っている遺伝子の組み合わせを遺伝子型という。遺伝子型は表現型を決める。

(1)遺伝子型

● 遺伝子の構成をアルファベットなどの記号で表したものを遺伝子型という。

遺伝子型の例)AA、Bb、AaBB

雑談:遺伝を支配する因子を、A、a、B、bなどのアルファベットで表記することを考え出したのはメンデルである。

雑談:「これから生まれてくる子供の遺伝子型を知りたい」と思う夫婦はたくさんいる。生まれてくる子供の遺伝子型を調べるにはどうしたらよいだろう(そもそも子供の遺伝子型を親が調べてよいか、という議論もある。気になる人は自身で調べ、考察してみよ)?母親から採取した羊水は、胎児の細胞(皮膚からはがれ落ちたもの)を含んでいるので、その細胞からDNAを採取し、塩基配列や染色体数等の異常を調べることができる。

● 着目する遺伝子がAAやaaのように同じ組成になっている場合(遺伝子型がAAやaaの場合)、その個体(またはその細胞)をホモ接合体という。遺伝子の組成がAaのように異なっている場合(遺伝子型がAaの場合)、その個体(またはその細胞)をヘテロ接合という(ホモは「同じもの同士」、ヘテロは「異なるもの同士」を意味する)。

(2)表現型

● 遺伝子の働きによって現れてくる特徴や性質を表現型という。

表現型の例)丸、しわ、赤、紫

● 「表現型とその分離比を答えよ」と言われたら、「丸:しわ=3:1」のように答える。

● 丸にする優性遺伝子をA、しわにする劣性遺伝子をaとしたとき、表現型を、[ ] を用いて、[A](=丸という意味)、[a](=しわという意味)のように、日本語の代わりに記すこともある(ただし問題文で許可されたときのみ、このような[ ]を用いた表記をしてよい)。

(3)純系(系統)

● 「純系(系統)の個体」は、ホモ接合体(同じアルファベットが大文字のみか小文字のみになっている個体のこと)と考えて良い(自家受精[自分同士の交配]しても、同じ遺伝子型しか生じないものを純系という)。

純系の遺伝子型の例)AABB、AAbb、aaBB、aabb

● 異なる表現型の両親を交配して、「生じた子はすべて~」と書いてあったら、両親は純系と考えてよい(今は気にしなくてよいが、問題を解く時のヒントになる)。

(4)独立の法則

● 注目している対立遺伝子(A[a]とB[b])が別々の染色体にある場合、「独立の法則」が成り立つ。

→A[a]とB[b]は互いに影響されずそれぞれ独立して自由に組み合わさって配偶子に分配される。

● たとえばA[a]とB[b]が独立の場合、遺伝子型AaBbの個体からは4種類の遺伝子型の配偶子が生じる。

AaBb → AB、Ab、aB、ab

*配偶子:合体して新個体となる細胞。精子や卵など。

*独立の法則:配偶子形成において、異なる遺伝子座の対立遺伝子は互いに独立に各配偶子に分離すること(異なる対の対立遺伝子の分離は独立に起こる)。もちろん注目する遺伝子が同一の染色体上にある場合(連鎖している場合)は成り立たない(この法則は普遍性に欠ける)。

問題1:遺伝子型AABB(親1)の個体と遺伝子型aabbの個体(親2)を交配させ、F1をつくった。F1の遺伝子型を答えよ。

答え:AaBb

親1は減数分裂で遺伝子型ABの配偶子をつくる。親2は減数分裂で遺伝子型abの配偶子をつくる。2つの配偶子が受精して、遺伝子型AaBbのF1が生じる。

なお、問題1の問題文の条件だけでは、A(a)とB(b)が別々の染色体にあるのか(独立なのか)、連鎖しているのかわからない。

ただし、どちらの場合も答えはAaBbになる。

(i)A(a)とB(b)が別々の染色体にある場合

(ii)AとB、aとbが連鎖している場合(染色体を2対描く必要はない[短い方の相同染色体は注目している遺伝子が何も乗っていないので、描く必要はない]が、(i)と比較するために描いた)

このように(i)でも(ii)でも、F1の遺伝子型はAaBbになる。2対の遺伝子がどのように染色体に乗っているかを判断するには、他の条件が必要になる(そして、この、遺伝子がどのように染色体に乗っているかを判断することが、遺伝の問題を解く上で最も需要な手順の一つである)。

*F1は雑種第一代を表す記号(Fはfilialで、「子供の」を意味する)。

*雑種第一代:ある対立遺伝子のそれぞれをホモにもつ両親の間の交雑によって生じる第一代目の子。

*交雑:(狭義には)着目する対立遺伝子をそれぞれホモにもつ2個体間の交配のこと。

● 独立の法則の例外:同じ染色体上に連鎖している遺伝子の場合、独立の法則は成り立たない(同じ染色体にある2つの遺伝子が、基本的に一緒に伝わる[独立した挙動を示さない]のは当然である)。

要点:複数あるうち同時に現れることのない形質を対立形質といい、対立形質を支配する遺伝子を対立遺伝子という。

(1)対立形質と対立遺伝子

● 同時に現れることのない形質(種子の「丸」と「しわ」など)を対立形質という。

● 対立形質を支配する遺伝子を対立遺伝子という。

(2)分離の法則

● 「配偶子が形成されるとき、対立遺伝子が互いに分かれて別々の配偶子に入ること」を、分離の法則という。各配偶子は等しい確率で一つの対立遺伝子を受け取る。メンデルの法則の中でも、例外のない、最も重要な法則であると言われる(優性の法則の例外→不完全優性。独立の法則の例外→連鎖)。

(3)遺伝子座

● ある形質に関する遺伝子が染色体の中で占めている特定の位置を遺伝子座という。対立遺伝子は同じ遺伝子座を占める。

<Q.対立遺伝子って実際のところ何なの?…同じ遺伝子座を占める遺伝子には、少しずつ塩基配列が異なる「いくつかの型」があることが多い(中学校で学んだ、遺伝子Aやaなどは、それぞれ同じ遺伝子座を占め、少しずつ塩基配列が異なる遺伝子である)。これらの遺伝子を対立遺伝子という。対立遺伝子は、一つの遺伝子の様々な型なのである。型の種類には様々なものがある(野生型と比較して、①形質発現に形質発現に関する活性を全く持たない。②活性が低い③量的に過剰な産物を生産する④立体構造が異なる産物を生産するなど)。これらの型をAやaと表している。なお、近年では、塩基配列の差異(一塩基多型[SNP]など)も、対立遺伝子として扱うことができる。>

発展:一塩基多型

ゲノム中のある特定の塩基位置において、遺伝的多型となっていることを、一塩基多型(SNP:エスエヌピー、スニップ)と言う(SNPの違いによって、お酒に弱い・強いも決まってくる[SNPは、個人差、民族差といった、多様性の形成に深く関与していると言われている]。ヒトの場合、SNPはおよそ1000塩基対に1個の割合で存在する)。たとえば、個々の患者で特定の薬剤の代謝に関する遺伝子のSNPと、治療効果や副作用の発生などを比較することにより、薬剤反応と相関するSNPを同定することができ、同定されたSNPを治療開始前に解析すれば、個々の患者に対して最も有効な薬剤を適切な量だけ投与することが可能となる(無効な薬剤の投与や、過剰投与による副作用を回避することができる)。このように、個人遺伝情報の相違に基づいて、個々の患者に最も適当な治療法を選択する医療をオーダーメイド医療(またはテーラーメイド医療)という。

(4)優性の法則

● 「丸い種子のみをつける純系(遺伝子型AA)」と「しわの種子のみをつける純系(遺伝子型aa)」を両親として交雑して、雑種第一代(遺伝子型Aa)に「丸い種子」のみが生じるとき、「丸」という形質(正確には、丸い種子をつくるという形質)を優性形質という。

● F1は両親から「丸にする遺伝子A」と「しわにする遺伝子a」をもらっているはずなのに、丸い種子しか生じない。すなわち、「丸」、「しわの」という対立形質を支配する遺伝子が両方有る場合、その一方(この場合は「丸」にする遺伝子A)の働きだけが現れる。←優性の法則という。

*優性の法則:雑種第一代(F1)において二つの対立形質のうちいずれか一方だけが現れること。

● 異なる形質をもつ純系の両親(上記の例で言うと、丸い種子をつける親と、しわの種子をつける親)を交配して得られた雑種第一代に表れる形質(上記の例で言うと「丸」)を優性形質という。表れない形質(上記の例で言うと「しわ」)を劣性形質という。

● 優性形質を発現させる遺伝子(上記の例では「丸にする遺伝子」)を優性遺伝子、劣性形質を発現させる遺伝子(上記の例では「しわにする遺伝子」)を劣性遺伝子という。

● 優性、劣性は、「両方の遺伝子をもった場合に、どちらの形質が表に現れるか」で判断する(優れている、劣っているという意味ではない)。

雑談:劣性(recessive)という語を使った理由について、メンデルは以下のように語っている。

「"recessive"という表現が選ばれた理由は、その名で呼ばれる形質が雑種で後退するあるいはまったく消滅するけども・・・変わらずに、その子孫にふたたび現れてくるからである。」メンデル『雑種植物の研究』より

補足:顕性と潜性

● そのうち教科書が変わり、優性遺伝子を顕性(けんせい)遺伝子、劣性遺伝子を潜性(せんせい)遺伝子(あるいは不顕性遺伝子)と呼ぶようになると思う。しかし、まだ一般には、優性・劣性の語を使うことが多い。

<Q.どうして遺伝子には優性と劣性があるの?…遺伝子によってそのしくみは様々である。たとえば、優性の遺伝子Aが「酵素Xを作れる遺伝子」、劣性の遺伝子aが「酵素Xを作れない遺伝子」である場合、Aとaを両方持つと、その個体は酵素Xを作れる(Aをもつので)。この場合、遺伝子Aは優性と言える(もちろん、Aaでは酵素の量が少なく、AAの時と比べて若干違いが出る場合もある。その場合、Aとaは不完全優性の関係にある、などという)。また、たとえば、少し特殊な状況だが、遺伝子Aを2つ持つと、その個体は死んでしまうとする(遺伝子Aの産物である酵素Xが過剰に生じ、害が出て死んでしまう)。遺伝子型Aa、aaの個体は死なないとする。この場合、遺伝子Aは劣性の致死遺伝子でもある(ホモになると、つまり、遺伝子型AAになると、「死ぬ」という表現型が現れる。遺伝子型Aaは死なない)。大文字小文字で優性劣性を判断してはいけない。ヘテロ(Aa)になった時どちらの表現型が現れるかで優性劣性を判断する。>

講義動画【遺伝】

(連鎖や組換えについては次回の講義で学ぶ)

問題2:ある花の花色を支配する遺伝子にはP(紫色にする遺伝子)とp(赤色にする遺伝子)がある。紫花と赤花の2つの純系をかけ合わせたところ,F1はすべて紫花となった(つまり遺伝子Pは遺伝子pに対して優性であった)。

(1)F1の遺伝子型をこたえよ。

(2)F1同士を自家受精させて得られるF2の表現型と分離比はどうなるか。選べ。

①紫色:赤色=3:1 ②紫色:赤色=1:1

答え:(1)Pp

純系(系統)は、ホモ接合体になっている個体と考えてよい。問題文に両親は「純系」とあるので、遺伝子型はPPとpp。この両親から生まれたF1の遺伝子型はPp。

(PPのつくる配偶子にPが、ppのつくる配偶子にpが入っていた。それらが受精してPpをもつF1が生じる。)

(2)①紫色:赤色=3:1

自家受精とは、自分同士の交配のことである。遺伝子型Ppの個体が減数分裂でつくる配偶子(=合体するための細胞)は2種類ある。遺伝子Pをもつ染色体が入った配偶子と、遺伝子pをもつ染色体が入った配偶子である。

配偶子がわかれば、あとは表を書いて子供を作らせればよい。

*遺伝子型Ppの個体の自家受精は、「遺伝子型Ppの個体同士の交配」と思えばよい。遺伝子型Ppの親同士の交配は、以下のような表を描いて考えると良い。太枠内が生じた子の遺伝子型である。遺伝子型PP:遺伝子型Pp:遺伝子型ppの子が1:2:1の比で生じることがわかる。

遺伝子型PP、Ppの表現型は紫色。遺伝子型ppの表現型は赤色。よって紫色:赤色=3:1(遺伝子型の分離比は、PP:Pp:pp=1:2:1)

問題3:ある花の花色を支配する遺伝子にはP(紫色)とp(赤色)があり,花粉の形を支配する遺伝子にはL(長花粉)とl(丸花粉)がある。

紫花・長花粉と赤花・丸花粉の2つの純系をかけ合わせたところ、F1はすべて紫花・長花粉となった。

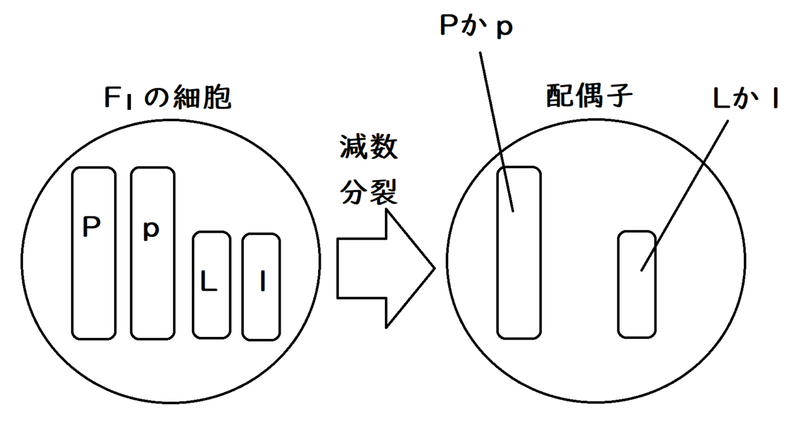

P‐pとL‐lの2組の遺伝子の間に独立の法則が成り立つとき、F1のつくる配偶子(減数分裂によってできる細胞)の遺伝子型とその分離比はどうなるか。選べ。

①PL:Pl:pL:pl=1:1:1:1 ②PL:Pl:pL:pl=1:0:0:1

答え:①PL:Pl:pL:pl=1:1:1:1

「紫花・長花粉と赤花・丸花粉の2つの純系」の遺伝子型は、それぞれPPLL、ppll。

*「純系」はホモ接合体と思ってよい。

これらの両親がつくる配偶子の遺伝子型はそれぞれPL、pl。

それらが受精して、遺伝子型PpLlの個体が生じる。(これがF1)

遺伝子型PpLlの個体(F1)は、注目する遺伝子が別々の染色体上にある(独立である)。その場合、減数分裂によって4種類の配偶子を均等につくる。

問題4:問題3の条件で、F1を自家受粉させて得られたF2の表現型と分離比はどうなるか。

答え:紫花・長花粉:紫花・丸花粉:赤花・長花粉:赤花・丸花粉

=9:3:3:1

解説:問題3でF1のつくる配偶子が分かったのだから、あとは表を書いて子を作ればよい。

自家受精は自分同士の交配である(今回の場合、遺伝子型PpLl同士の交配)。

両親の遺伝子型はPPLLとppllである。この両親から生まれたF1の遺伝子型はPpLl。

P‐pとL‐lの2組の遺伝子の間に独立の法則が成り立つとき(=P‐pとL‐lが別々の染色体上にあるとき)、PpLlの遺伝子型の個体は4種の配偶子を均等に作る(これは独立を判断するポイントにもなる。後で学習するが、注目している対立遺伝子が同じ染色体に乗っている場合は4種類の配偶子が均等に生じない)。

下表の○は[PL](=紫長)の、△は[Pl](=紫丸)の、×は[pL](=赤長)の、☆は[pl](=赤丸)の子をあらわしている。

子の数を数えれば、

紫花・長花粉:紫花・丸花粉:赤花・長花粉:赤花・丸花粉=9:3:3:1

<Q.どうして問題に出てくる遺伝子が1対の時(Aとa)と、2対の時(Aとa、Bとb)があるの?…注目している遺伝子が1対か、2対かの違いである(3対、4対の遺伝子に注目すこともある)。2倍体の生物は、何千、何万と言うたくさんの遺伝子を、(相同染色体上に)対にもっている。その問題(研究)が、何対の遺伝子に注目しているかで、登場する遺伝子の数が異なる。当然、2対以上の遺伝子を同時に考える場合、それらの遺伝子の染色体上の位置関係(2対が同じ相同染色体上に乗っているか、別の相同染色体上に乗っているか)を考えなければならない。>

雑談:農家や畜産業者は何千年にもわたって親から子に伝わる形質について調べてきた。しかし、彼らが常に気にしていたのは「どうすれば望む形質をもつ個体を得ることができるか?」であった。メンデルが遺伝現象に科学的な考察を与えた。

雑談:メンデルがテストでとった最低点の科目は、生物であったという。

雑談:教員時代のメンデルは非常に生徒から人気で、当時の教え子の話によれば、メンデルはユーモアを話して忍び笑いをすることもあったらしい。メンデルの生徒の指し方は独特で、数字をもてあそぶようであったという。たとえば本をパラパラめくり、12ページが出たとすると、「12の2倍は24、それに加える12は36。では36番、答えて。」というような調子であったという。彼の遺伝現象の数的取り扱いの上手さは、こういう性格に関係していたのかもしれない。

雑談:メンデルが研究成果を発表した当時は、まだ減数分裂は知られていなかった(1865年)。染色体の染色技術が発達し、1887年、減数分裂が明確に示された。そして1900年に、ド=フリース、コレンス、チェルマクによって独立にメンデルの法則が再発見された。サットンにより遺伝子が染色体上にあるという説(染色体説)が示されたのは、さらにその後のことである(さらにその後、モーガンが染色体説を確立した)。どれほどメンデルが時代を先取りしていたかがわかる。

雑談:ダーウィンは、死ぬまで、ある反論に悩まされた。「たとえ新しい性質が現れても、すぐに消えてしまうだろう」という反論である。ある性質が集団に広がるしくみ、受け継がれていくしくみを、ダーウィンは知らなかった(遺伝に関する法則をダーウィンは知らなかった)。連鎖を発見した遺伝学者ベーツソンは言う。「もしもメンデルの論文がダーウィンの手に渡っていたならば、進化学の発達史は、現にわれわれの見てきたところとは、まったく面目を異にしたものであったであろうのに。」

(余談だが、ダーウィンの書斎から、"未開封の"メンデルの論文の写しが発見されている。)

雑談:「見ていてごらん、今に私の時代が来る。」メンデルが学問上の友人に漏らしたとされる言葉

発展:自家不和合性

● 花粉の不発芽、花粉管の進入不能、花粉管の成長速度の低下・成長の停止などによって、同じ花の中で受精が正常に行われないことがある。そのような性質を自家不和合性という。たとえば、ダイコンやアブラナでは、同じ花から取った花粉を受粉させても種子はできない。

● 自家不和合性を保つ仕組みには、生物ごとに様々なものがある。

● 自家受精では、簡単に子孫を残せるかわりに、遺伝的な多様性が失われる。これはトレードオフ(あちらを立てればこちらが立たずの関係)である。

問題:自家受精のメリット・デメリットを答えよ。

答え: メリット・・・交配相手を探す必要がないので、簡単に交配を行うことができる。 デメリット・・・遺伝的な多様性が失われる。

講義動画【自家不和性】

発展:色々な遺伝

(1)遺伝子間の相互作用

最近はほぼ問われないが、いくつか遺伝子間の相互作用が知られている。どれも、暗記してもあまり意味はなく(以下に紹介する、条件遺伝子、などの用語自体、現在ではあまり使われていない。現代の生物学辞典にない用語もたくさんある)、試験当日リード文から考えた方がよい。

以下、Aはaに対して、Bはbに対して優性であり、A(a)とB(b)は独立であるとする。

*それぞれ入試問題を解く参考のために図が描いてあるが、イメージとして捉えよ。遺伝子間の相互作用の実際の機序については、今でも研究中である。

①補足遺伝子

補足遺伝子:ある一つの形質を二つ以上の遺伝子座の対立遺伝子が互いに補い合って表現する場合、これらの遺伝子を補足遺伝子と呼ぶ。

AとBが両方ないと、ある形質が発現しない(AとBどちらか片方では意味がない)。

このような遺伝は、たとえば、遺伝子Aが前駆物質から色素源を作り、遺伝子Bが色素源から紫色の色素を作っている場合がある。

例)AABB、AaBB、AABb、AaBb(AとBの両方をもつ)は紫色の花、その他は白色の花になる。

*遺伝子型AaBb(紫)と遺伝子型AaBb(紫)の交配の結果、表現型が紫:白=9:7に分離する。[AB]:[Ab]:[aB]:[ab]=9:3:3:1のうち、[AB](紫)以外は同じ表現型(白)になる。

例)異なる2種類の白色系統(aaBBとAAbb)を交配したところ、F1(AaBb)はすべて紫色になった。F1を自家受精してF2を作ったところ、F2では紫と白が9:7に分離した。

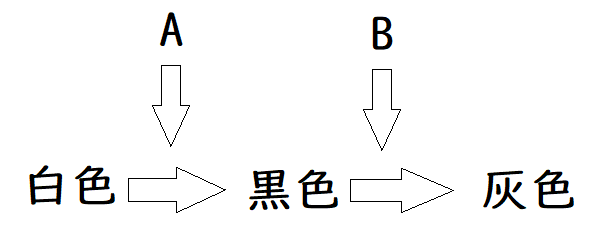

②条件遺伝子

条件遺伝子:遺伝子Aは単独で働けるが、遺伝子Bは遺伝子Aが存在する時だけ働く。[aB]と[ab]が同じ表現型になる(AがなければBがあっても意味がない)。

例)遺伝子Aは色素源から黒色色素をつくる。遺伝子Bは黒色色素を灰色色素に変える。(Aを持たずにBを持っても意味はない)

*遺伝子型AaBb(灰色)と遺伝子型AaBb(灰色)の交配の結果、表現型が

灰色:黒:白=9:3:4に分離する。

[AB]:[Ab]:[aB]:[ab]=9:3:3:1のうち、[aB]と[ab]は、Aがないので、同じ表現型(白)になる。

③抑制遺伝子

抑制遺伝子:遺伝子Bの発現を遺伝子Aが抑制するとき、遺伝子Aを抑制遺伝子という。F2の分離比は13:3になる。

例)カイコガのまゆは、遺伝子Bが黄色にする。遺伝子Aは遺伝子Bの働きを抑制する。

遺伝子型AaBb(白)と遺伝子型AaBb(白)の交配の結果、表現型が白:黄色=13:3に分離する。

[AB]:[Ab]:[aB]:[ab]=9:3:3:1のうち、[aB]のみが黄色になる。(Bは黄色にするが、Aはそれを抑制する。つまり、Bがあり、かつ、Aがない時にのみ黄色になる。[aB]以外は全部白。)

④被覆(ひふく)遺伝子

被覆遺伝子:遺伝子Aが遺伝子Bとbの発現を抑制する時、遺伝子Aを被覆遺伝子という(遺伝子Aが、Bとbの上に覆いかぶさってしまう、というイメージ)。

例)カボチャの果皮の色は、遺伝子Bが黄色に、遺伝子bが緑色にする。遺伝子Aがあると、Bやbに関係なく白色になる。

遺伝子型AaBb(白)と遺伝子型AaBb(白)の交配の結果、表現型が

白:黄色:緑色=12:3:1に分離する。

[AB]:[Ab]:[aB]:[ab]=9:3:3:1のうち、Aがある場合はすべて白色になる(AがBやbを覆ってしまう)。[aB]は黄色、[ab]は緑色になる。

*被覆遺伝子は、今ではあまり使われない用語である。遺伝子の働きについてイメージとして捉えているだけである。

⑤同義遺伝子

同義遺伝子:遺伝子Aと遺伝子Bが同じ形質を発現するとき、遺伝子AとBを同義遺伝子という。

例)ナズナの果実の形には、うちわ形とやり形がある。[ab]のみがやり形になる。

遺伝子型AaBb(うちわ形)と遺伝子型AaBb(うちわ形)の交配の結果、表現型がうちわ形:やり形=15:1に分離する。

[AB]:[Ab]:[aB]:[ab]=9:3:3:1のうち、[ab]のみがやり形になる。残りは全部うちわ形

(2)複対立遺伝子

ひとつの遺伝子座に三つ以上の対立遺伝子が存在する場合、それらを複対立遺伝子という。

例)ヒトのABO式血液型には、AとBとOの遺伝子が関わる。対立遺伝子が3つ(A、B、O)ある。

雑談:なお、現代では、一つの遺伝子(DNA中の、ある一つの遺伝子領域)には、無数の異なる変異が可能であることがわかっている。そのため、複対立遺伝子の存在は、例外のケースではなく、むしろ普遍的であると言える。

(3)不完全優性

ヘテロ接合体(遺伝子型Aa)の表現型が、各対立遺伝子のホモ接合体(遺伝子型AA及び遺伝子型aa)の表現型の両方を兼ね備えている状態を、不完全優性という。これはメンデルの法則の「優性の法則」の例外である。

例を見た方が簡単である。

たとえば、マルバアサガオの赤花の個体(遺伝子型AA)と白色の個体(遺伝子型aa)を交配させ、F1(遺伝子型Aa)をつくる。F1の個体の花の色は、赤でもなく、白でもなく、その中間の桃色になる。これが不完全優性の例である。また、この時生じたF1(桃色)を中間雑種と言う。

雑談:上の例は、はっきりわかりやすい例であると言うだけで、不完全優性自体は、それほど特殊なケースではない。両親のどちらとも似ていないF1雑種が、純系の両親の中間の表現型を示すことはよくある。ABO式血液型についても、遺伝子Aと遺伝子Bをもつ人は、A型にもB型にもならず、AB型になる(これも不完全優性の例)。タンパク質生産のレベルで考えれば、多くの対立遺伝子が不完全優性である(遺伝子Aがタンパク質Aをつくり、遺伝子aがタンパク質aをつくるとすると、遺伝子型Aaの細胞は両方のタンパク質をつくる)。

(4)致死遺伝子

(用語はもうほぼ問われることはないが、現象はよく入試に登場する。「致死をもたらす遺伝子もある」と知っておけばよい。)

細胞もしくは個体に死をもたらす遺伝子を致死遺伝子という。

例)アグーチ色(黒色と茶色がまだらになった毛を持ち、濃い灰色に見える)のマウス(遺伝子型aa)と、黄色のマウス(遺伝子型Aa)を交配させると、子の遺伝子型とその分離比は

Aa:aa=1:1になる。

表現型とその分離比は

黄色:アグーチ色=1:1になる。

次に、黄色のマウス(遺伝子型Aa)同士を交配させると、

子の遺伝子型とその分離比はAa:aa=2:1になる。

表現型とその分離比は黄色:アグーチ色=2:1になる。

どうしてAA:Aa:aa=1:2:1(黄色:アグーチ色=3:1)にならないのだろうか?

実は、遺伝子Aは劣性の致死遺伝子なのである

遺伝子Aは、毛の色に関しては優性だが、致死性に関しては劣性である。

*遺伝子Aは毛を黄色にするといいうことについては優性である(Aが1個でもあれば黄色になる。つまり遺伝子型Aaの毛は黄色になる)。

*遺伝子Aはネズミを死なせるということについては劣性である(Aが2つ揃わないと死なない)。

AAを持つ個体は、生まれる前に死んでしまう。なので子の遺伝子型とその分離比はAa:aa=2:1になったのである。

*遺伝子型AAの黄色のマウスは存在しないことになる(遺伝子Aは劣性の致死遺伝子であるので、生まれる前に死んでしまう)。なので、黄色のマウスの遺伝子型はAaと即断できる(「問題文に黄色のマウスとしか書いてない!そのマウスの遺伝子型がAAかAaかわからない!」と思っても、AAが致死とわかれば、Aaに決まる)。

*実際、「黄色のマウスの遺伝子型は何か?」と直接聞いてくる問題もある。「AAとAa」と答えてはだめ(AAは致死だから)。「Aa」と答える。

<Q.優性の致死遺伝子って存在するの?…存在する。上の例では、生まれる前に遺伝子型AAの個体が死んでしまっているが、そもそも、一口に致死遺伝子と言っても、死ぬタイミングや確率はそれぞれである。致死遺伝子によっては、子を残せる成体になってから死ぬ場合もあり、その場合は子孫を残せるので、優性の致死遺伝子は受け継がれることになる。>

雑談:イギリスの遺伝学者のグループが、エンドウの種子の形を決める遺伝子を同定し、丸やしわなどの形が酵素の働きによって決定されることを示したのは、メンデルが7組の観察可能な形質の分析結果を発表した120年以上後のことであった。エンドウの種子の形を決める遺伝子はSBE1という酵素をコードしている。SBE1は直鎖状のデンプンであるアミロースとスクロースから、分岐鎖状のデンプンであるアミロペクチンを合成する。優性の対立遺伝子であるRからは正常な活性を持つ酵素がつくられるが、劣性の対立遺伝子であるrからは活性のある酵素はつくられない。そのため、遺伝子型rrの個体では、アミロースとスクロースの含有量が多くなる(実際、甘い)。スクロース含有量が多いと、浸透圧が上昇し、たくさんの水が若い種子に入る。その後、成熟とともに水が失われて縮み、しわが生じる。遺伝子型Rrの個体では、遺伝子型RRの個体に比べ、酵素の生産量は減少しているが、酵素は繰り返し使用され、十分に働いていると考えられる(なお、劣性遺伝子rでは、SBE1をコードする遺伝子にトランスポゾンが挿入されている。それによって遺伝子が破壊され、機能が失われている。下図はイメージ)。

発展:エンドウの特徴

メンデルはエンドウを用いて遺伝の法則を研究した。エンドウは、以下のような性質をもつため、遺伝実験に使いやすかった。

①世代時間が短く、一度の交配で多数の子孫を形成する。

②識別しやすい多くの形質がある(紫色の花 対 白色の花、黄色の種子 対 緑色の種子など、二者択一の形質がある)。

③同じ花の中に雄しべと雌しべがあって。自然状態では、自家受精のみが行われる(人工的になら他家受精を行わせることができる[ある株からとった花粉を、別の株の雌しべに筆で塗り付ける方法がある]。新しくできた種子の親を確実に記録できるので非常に便利である。知らない間にランダムに交配が行われてしまっては、どの親からどの子供が生じたかわからなくなってしまい、実験データを整理できない。それでは遺伝の法則は発見されていなかったであろう)。

雑談:エンドウは、被子植物・双子葉類・マメ科の植物の一~二年草である。白花のものは、サヤが若いうちに収穫して、サヤエンドウとして食用に用いられる。発達した種子はグリーンピースとして、これもまた食用に用いられる。エンドウでは、花弁が開く前に花粉がめしべに受粉するので、勝手に自家受精が行われる。人為交配(他家受精)は、以下のような手順で行われる。①つぼみの時期に雄しべを切り取り、自家受精を防ぐ。②他個体の花粉を雌しべの先に人為的に付着させる。③他の花粉が付かないように、袋をかけておく。

雑談:メンデルの成功の理由の一つは、子孫全ての数を数え、実験データに数値解析を施したことである(メンデルの数学と物理学の素養が研究に役立った)。

雑談:メンデルは以下の7つの形質に注目した。

①種子の色(黄色と緑色:黄色が優性)

②種子の形(丸としわ:丸が優性)

③花の色(紫色と白色:紫色が優性)

⓸さや(未熟)の色(緑色と黄色:緑色が優性)

⑤さや(成熟)の形(丸とくびれあり:丸が優性)

⑥茎の長さ(長いと短い:長いが優性)

⑦花の位置(側生と頂生:側生が優性)

雑談:エンドウの染色体数は2n=14である。なお、メンデルの選んだ形質を支配する遺伝子の中には、(メンデルの時代には連鎖のような概念が確立していなかったから、メンデルは知らなかっただろうが)同一の染色体上に連鎖しているものがある(よって厳密には独立の法則は成り立たない)。ただし、遺伝子間の染色体上の距離が比較的遠かったため、組換え価が大きく(組換え価は50%で最大。独立の場合も組換え価は50%になる)、ほとんど独立の場合と同じような結果になったと思われている。

まだわかっていないこと

● 染色体の本数が生物ごとに大きく違うのはなぜか。

● 有性生殖の進化的な起源は何か。

● 自家不和合性はどのように進化してきたのか。また、その機序にはどのような種類があるのか。

● 多くの生物の、多くの形質について、どのような遺伝子が関わっているのか、ほとんど明らかになっていない(特定の形質が、どのような遺伝子に、どのように支配されているのかの研究は、まだ始まったばかりであると言ってもよい)。