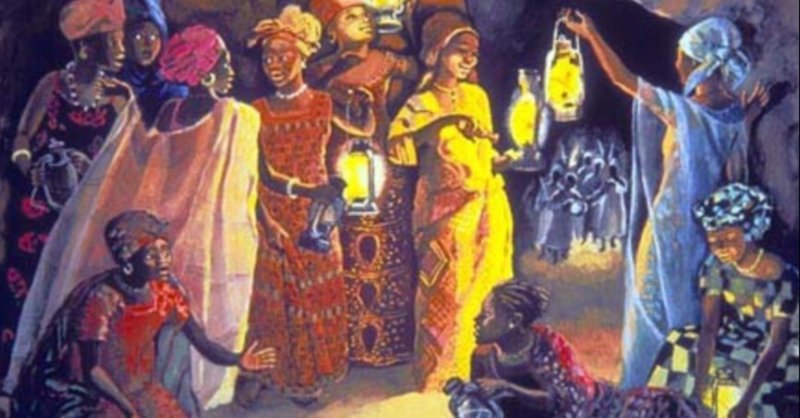

マタイ伝第25章「十人のおとめ」

11月15日の尾久キリスト教会における高橋武夫先生の説教。この日はマタイ伝第25章「十人のおとめ」を題材とした「油断した信仰」。その第1節から第13節の概略は以下の通り。十人のおとめが灯りを手にして、花婿を迎えに出る。その中の五人は思慮が浅く、五人は思慮深い者だった。思慮の浅い者たちは、灯りは持っていたが、油を用意していなかった。思慮深い者たちは、自分たちの灯りと一緒に、入れ物の中に油を用意していた。花婿の来るのが遅れて来た時、思慮の浅い女たちが、思慮深い女たちに「油を分けて下さい。灯りが消えそうです」。思慮深い女たちは「両方分はないでしょう。店に行って、お買いになる方がよいでしょう」。買いに出たうちに、花婿が到着。用意のできていた女たちは、花婿と一緒に婚宴の部屋に入った。買いに出たおとめたちも戻り「開けてください』と言った。しかし彼は「私は貴女がたを知らない」と言った。何を言いたいのか、かなり難解な箇所である。

この日に受けた解釈は、一種の終末論であるということ。死や終末は突然に背後から襲いかかってくる。ここで言う油とは信仰を暗喩し、常日頃から終末に備えておく必要があるということ。日本の歌人俳人たちも、同じような心構えを説いている。古今和歌集や伊勢物語にも収録された在原業平の歌は「ついに行く、道とはかねて、聞きしかど、昨日今日とは、思はざりしを」。クリスチャン作家であった遠藤周作が、最も好きな俳句として挙げたのは、小林一茶が詠んだ「死に支度、いたせいたせと、桜かな」。聖書的に言えば、いつでも天国に行ける自覚が必要。予備の油や精霊の満たしを絶やさぬことと。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?