PPP的関心【「公共施設マネジメント」について】

令和2年度〜3年度にかけて、首都圏の某自治体で「第2次○○市公共施設マネジメント実行計画検討委員会」に委員として計画検討に関わりました。そのような経験やPPPスクールでの研究・議論の対象として「公共施設」の維持管理や将来について少なからず関心の高いほうだと自覚があります。

しかし、自分が住む自治体にどんな施設があり、それについて将来どのような維持管理計画が立てられ、どのような施策が選択されようとしているのかについて、多くの人は詳しい情報がない状況にあるのではないでしょうか。

・・・かくいう私自身も、実は自分が住んでいる場所(横浜市)の公共施設等総合管理計画の詳細や今後の方針について "熟知" していますか?と問われれば、残念ながら答えはノーです。

最近、知人がSNSでシェアしていた横浜市のニュースレター「ハマのハコ」を偶然目にしました。このような発信は「公共施設等総合管理計画」「公共施設マネジメント」活動の存在認知向上、内容・理解促進のためには小さいけれど大きな・大切な一歩ですし、何より自分にとっても良い情報でした。

ニュースレターの内容とともに私が気になったことが「みんなで考えよう」というタイトルです。

施設計画が実施されるなかでは、施設の「刷新」だけでなく「統合や廃止」も念頭に置いて考えなければなりません。特に自治体のシビルミニマム水準アップ(アッチにあるならコッチにも、ヨソにあるならウチにも…的)競争の「恩恵」を受け慣れている世代にとっては、受け入れるのが困難な話題になるかもしれません(…多分なる)。

そもそも「公共施設等総合管理計画」の策定と計画実施は、予算制約があることを踏まえた上で地域経営に必要な様々な施策や施策の推進方法の「優先順位」を付けるという一面もあります。これこそ「住民合意」が必要になる話題で、ゆえに「みんなで考えよう」というタイトルに注目したのです。

ということで「みんなで考える」きっかけになればと思い、今回は公共施設等総合管理計画と公共施設マネジメントについて整理をしてみました。

公共施設を取り巻く現状

公共施設のなかでこの総合管理計画の対象といえば、自治体庁舎、ホール、公民館、図書館、公園、学校などが典型的なものだと思います。

これまでもPPP 的関心の記事でこうした公共施設に関連する話題、個人的な考えを書いてきました。話題の根底には人口減少、高齢化等による担税力の低下と社会保障の増大といった社会構造の変化と変化への対処をどのようにしていくか?という全国的な共通課題があります。

従来的な役割を終えた既存施設のリノベーションや公共施設の新設や建替えをする場合の整備規模、仕様(構造、環境配慮や維持管理の性能のあり方など)や手法(PPP / PFIなどの導入検討)など、公的サービス提供の新たな提供を品質(=市民へのサービス水準)をできるだけ変えずに効率的(=費用低減、人的コスト低減)に実現させるにはどうしたらよいか、を考えなくてはならないのです。

公共施設等総合管理計画と公共施設マネジメント

起点。平成26(2014)年4月の通知

全国各自治体による計画策定の起点は、平成26年4月の「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」という総務大臣通知です。

国においては、「経済財政運営と改革の基本方針~脱デフレ・経済再生~」(平成25 年 6月14日閣議決定)における「インフラの老朽化が急速に進展する中、「新しく造ること」から「賢く使うこと」への重点化が課題である。」 との認識のもと 、平成25年11月には 「インフラ長寿命化基本計画」が策定されたところです。

各地方公共団体においては、こうした国の動きと歩調をあわせ、 速やかに公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(公共施設等総合管理計画)の策定に取り組まれるよう特段のご 配慮をお願いします。

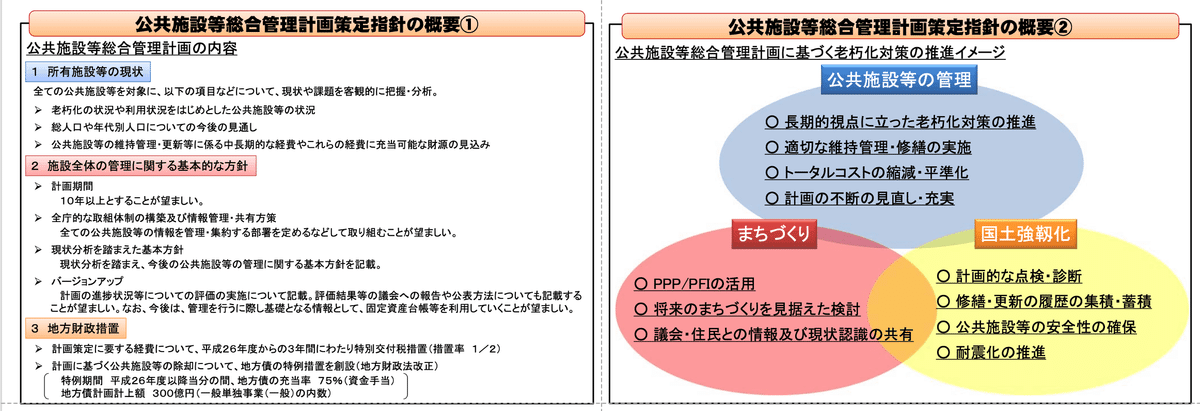

また、同日、総務省自治財政局財務調査課長名で計画策定にあたっての指針(添付は概要の抜粋)についても示され(「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針の策定について」 )、自治体の計画策定が始まりました。

標記については、「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」(平成 26年 4月 22日付総財務第 74 号総務大臣通知)により公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)の策定を要請しているところですが、今般、総務省において別添のとおり 「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」を策定しました。

各地方公共団体におかれては、本指針を参考とするほか、「インフラ長寿命化基本計画」(平成 25年 11月 29日インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定)を参考として総合管理計画を策定し、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進されるようお願いします。

総合管理計画策定の「目的」

策定指針の概要にも示されているように、公共施設の「管理(長期的視野、適切な実施、トータルコストの削減)」に加え、「まちづくり(PPP/PFIの導入・活用、将来を見据えた検討)」「国土強靭化(計画的点検、履歴情報の蓄積、安全性確保)」という3つのテーマに資する取り組みを含んだものであることがわかります。

また、自治体の公共施設等総合管理計画の策定は、「インフラ長寿命化基本計画」(インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議、平成25年11月 )における計画策定主体(=インフラを管理・所管する者)のうち、主体の一つである地方自治体に行動計画の策定をさせるものだと理解できます。

先述の総務省通知にも ”「インフラ長寿命化基本計画」を参考として” とあるわけなので、この基本計画の「目的」も踏まえられているはずです。

確認してみると、そこには

安全で強靱なインフラシステムの構築

総合的・一体的なインフラマネジメントの実現

メンテナンス産業によるインフラビジネスの競争力強化

そして、そのための”基本的な考え方”として

インフラ機能の確実かつ効率的な確保

多様な施策・主体との連携、メンテナンス産業の育成

とあります。

以上について、やや飛躍したまとめになりますが、キーワード的に集約すると「冷静な現状把握による適切な事前的な打ち手」で「効果的(国民・市民に安全と利便性の提供)」かつ「効率的(民間や他団体と連携、新技術導入で)」に施設の活用・維持を進める「産業創造」が目的だと理解できます。

公共施設マネジメントのこれから

ここまでの計画進捗

総務省によれば、平成26(2014)年以降、ここまでで99.9%の地方公共団体が公共施設等総合管理計画を策定済みです。

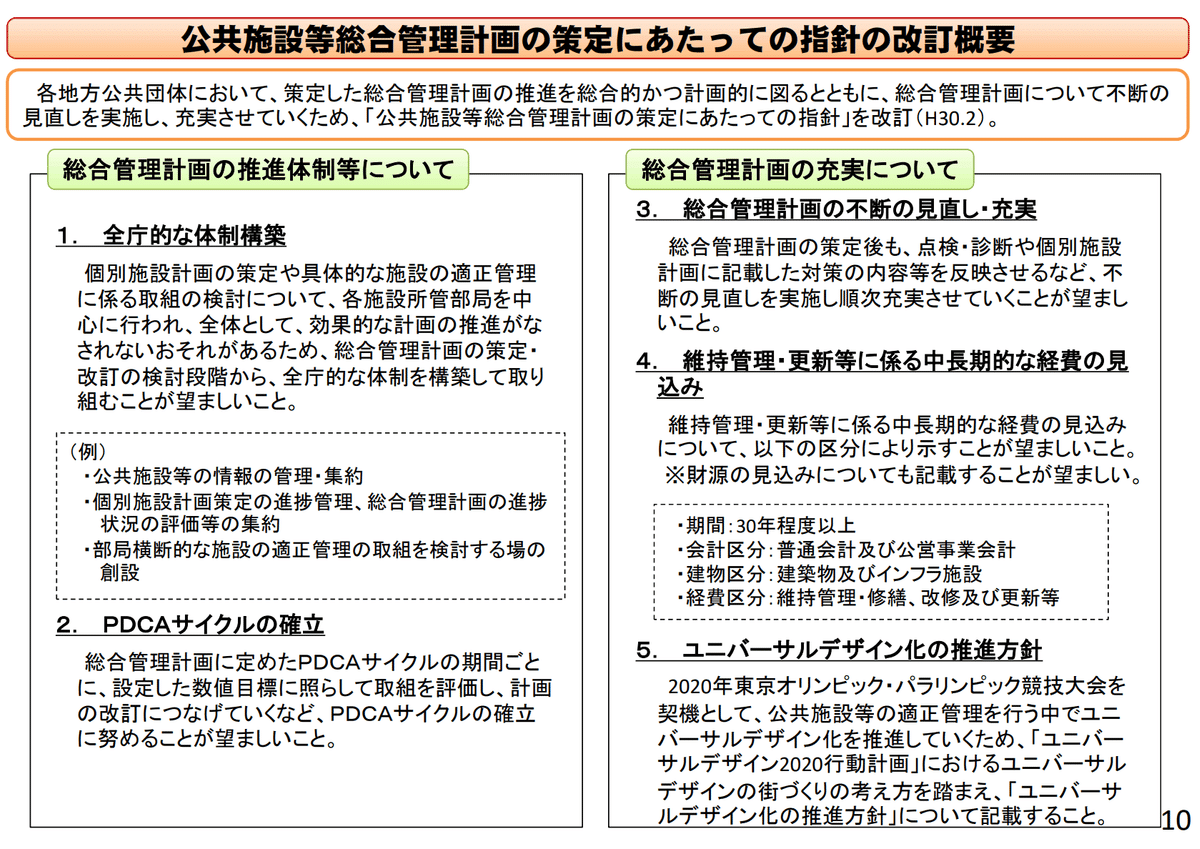

その間、平成30年2月の通知「公共施設等総合管理計画の更なる推進のための留意点について」、同年4月の事務連絡「公共施設等の適正管理の更なる推進について」、さらには令和3年1月にも通知「令和3年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項について」など、公共施設等総合管理計画の実施・推進と計画(の継続的な)見直し(更新)が促されています。その際のポイントは以下のようなものです。

全体横断的な視点で(機能の複合化や多拠点の集約化などの推進等)

PDCAサイクルの確立

継続的な計画更新(PDCAサイクルの一環+環境変化への適応)

中長期計画(ビジョン)と投資評価視点(将来のコストと財源の把握)

これからの公共施設マネジメント

ここまで「ざっくり」と起点と現在地を整理しましたが、計画は実践されてこそのものです。つまり公共施設等総合管理計画の策定後、すでに走り始めている「公共施設マネジメント」活動の本番です。

ちなみに。冒頭で紹介した某自治体の「第2次○○市公共施設マネジメント実行計画検討委員会」の開催、計画更新検討も、本番における具体な取組み(計画の(継続的な)見直し(更新)と計画の実行推進活動)と言えます。

ところで、先ほども触れた実行推進にあたって示された見直しポイントは、民間企業の中長期計画策定や改善活動の進行では「普通」の留意事項です。特に「全体横断」「環境変化への適応」「ビジョン」「投資評価視点」は、外部から見る限りにおいて「これまでの自治体経営」に決定的に欠けていた要素だと思います。

これらの要素の強化・獲得により実行推進力を高めるため(=内部の人材を強化するため)には、これまで以上に機動的な外部人材導入・連携を進めてゆく必要があると思います。

民間もビジネスチャンスに

一方で、そもそも”大もと”の「インフラ長寿命化基本計画」で示された多様な施策・主体との連携、メンテナンス産業の育成という観点を民間は忘れてはいけないと思います。

公的サービス提供をビジネスにするという発想で「公共施設マネジメント」活動を注視し、受注待ち姿勢ではなく創注(=自ら機会を作って参画する)という姿勢にシフトを急がねばならないと思いいます。

「公的サービスを担う民間企業」という「新しいジャンルの創造」は、まだ始まったばかりです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?