HUNTER×HUNTER世界のトポロジー的転回

HUNTER×HUNTER考察を新書っぽく書くというギャグです。

最後まで読むと暗黒大陸がなぜデカすぎるのかがわかります。

『HUNTER×HUNTER世界のトポロジー的転回』

■まえがき

■暗黒大陸の違和感

■グリーンベルト仮説

■あとがき

■まえがき

お笑い芸人サンドウィッチマンの歯医者を舞台にしたコントにて、富澤氏が肛門科を名乗るボケをする。これに対して伊達氏は

「歯医者やってくれよ。肛門から歯、一番遠いからな!」

とツッコむ。

どうやら伊達氏は、人体をトポロジー的に捉えているようである。解剖学の覚えもありそうだ。

そうでなければ、歯から一番遠いのは肛門ではなく、足の裏である。

トポロジーとは何か。

乱暴に説明すれば、トポロジー(位相幾何学)は数学の一分野で、位相的性質、相対的な位置関係に焦点をおいた物質の捉え方をする学問である。この分野では形状・大きさ・距離を無視(=連続変形)し、物体を極度に単純化することができる。すなわち、全ての物体はドーナツ型かボール型に置き換えて考えることになる。

これを我々の体に適用する。人体は、口から食道・胃・小腸・大腸を経て肛門に至る一本のトンネルに貫かれている。なのでドーナツかボールかでいえば、ドーナツ型ということになる。すなわち人体を連続変形させれば「口と肛門をもつ円筒」に置き換わる。ここでは鼻の"穴"は穴ではなく窪みであり、胃や腸は体の内部ではなく外部である。

上図からも、伊達氏がコント内にてトポロジー的に人体を捉えているのはまず間違いがない。この立場にたってコントをみていると、さらに驚くべきことに気付く。富澤氏が虫歯の穴を覗き込んだ後のセリフである。

「深く穴あいちゃってますね。内蔵見えちゃってますもん」

信じ難いが、富澤氏には世界がトポロジー的に見えている。捉えているわけではない。見えている。コントの深みが一層増すというものである。

と、このようにトポロジーの分野では、物体の形状を、大きさや距離を除外して相対的な位置関係によってのみ捉えようとしている。物体を単純化して本質を捉える助けとなる。

この方法によって、個人的に気に掛かっていたシコりがひとつ解消したので、ここで紹介したい。

『HUNTER×HUNTER世界における暗黒大陸の巨大さに対する違和感』

についてである。

■暗黒大陸の違和感

我々の記憶にもいまだ新しい、2012年に発表された暗黒大陸。ついで明らかとなったドンフリークスの存在、5大厄災、そのリターン、若きネテロの冒険etc…。当時これらの胸躍る情報に興奮し、混乱し、世間は沸いた。おじさんたちの中の少年は目を輝かせた。

しかし、時間の経過と長期の休載で、落ち着きを取り戻すと、界隈の片隅ではひとつの違和感に感づく者たちが現れる。

暗黒大陸、大きすぎやしないか?

主人公ゴンたちの暮らす世界(以下、現大陸)は、実はメビウスなる巨大湖に浮かぶ小さな島々に過ぎず、このメビウス湖の外側には広大な未知の大陸が広がっている。というのである。

こういった世界観構成の転回を用いた作品は、実際のところそう珍しくもない。具体的な作品名は、その提示自体が深刻なネタバレになるので控えるが、多くの作品が存在している。また現実でさえ、地図の進化史などを紐解くと同様の革命は起きているし、アメリカ開拓史等とも重なる。

ただ、冨樫氏にやられるとカタルシスが半端ではない。

しかし、少し冷静に考えてみると、外側の世界があまりにも大きすぎる。物理的にも、天文学的にもなにか無視できない齟齬が発生するのでは?と無知な私でも疑いを禁じ得ない。冨樫氏の漫画には、そう思わせる説得力がある。

もちろん漫画的な表現であることは承知しているし、全ての設定に矛盾がないはずがないとも理解している。

とはいえ私は、それはそれとして、このスケール感の途方もなさについて、個人的に何か納得のいく説明を付けたかった。そういった性癖である。

今回この野暮な遊びで、(いくつかの矛盾を残し)それなりに納得のいく仮説を立てることができた。と思うので、これに「グリーンベルト仮説」と名付け、以下の3ステップにてご紹介する。

①メビウス湖に浮かんでいるのは何か

②緑色の赤ん坊的発想

③キメラアントとはなんだったのか

[おまけ]

※ただし、HUNTER×HUNTER世界が球体の惑星(以下,仮に地球とよぶ)上のものであるということを前提とする。同著者の幽遊白書の魔界のように平面的な広がりではない。

■グリーンベルト仮説

①メビウス湖に浮かんでいるのは何か

作中で何度か登場する現大陸と暗黒大陸の模式図では、メビウス湖(メビウスの輪を水平投影したような形の湖)という巨大湖に浮かぶ世界地図が表現されている。それぞれの模式図のスケールは若干統一的では無く、その巨大さは明確ではないが、ジンのセリフを借りれば「とてつもなく大きな世界」である。ともかくその位置関係については、作中のセリフで「我々の「世界」は暗黒大陸中央部にある巨大湖メビウスの中に位置しています」と説明されるように、現大陸<海<暗黒大陸という包含関係にある。

繰返しになるが、暗黒大陸にある湖に浮かぶ島々が現大陸である。この位置関係は作中では一貫して平面的な地図で表されているが、地球儀上に表現するとどうなるか。一見すると、平面的表現と変わりなく、巨大な暗黒大陸に包含される現大陸という構図が保たれているようにもみえる。しかし、ここでトポロジー的思考方法を思い出してほしい。それぞれの大きさや距離は度外視(=連続変形)し、相対的な位置関係にのみ焦点をあてると、球体の表面上ではこの包含関係はくずれる。

すなわち、トポロジーの世界では、メビウス湖に浮かんでいるのは現大陸であり暗黒大陸なのである。

ある意味では、位置関係が逆転したともいえる。つまり、現大陸>海>暗黒大陸という包含関係で世界を見ることができる。この包含関係は、暗黒大陸デカすぎ問題を解決する糸口になりそうだ。

では、このトポロジー的連続変形の実世界への逆輸入とも言うべき操作はどのようにすれば可能なのか。

②緑色の赤ん坊的発想

前項では、トポロジーの考えに則り大きさ・距離を度外視(=連続変形)した相対的位置関係から、現大陸と暗黒大陸の包含関係を見直した。ならば、このトポロジー変換を実世界に逆輸入するには、実世界の大きさ・距離を変形させればよい。

大きさが変化するギミックは、漫画や映画などのフィクションの世界ではたびたび登場する。ドラえもんのビッグライト・スモールライト、進撃の巨人、アントマン、ミクロキッズ…挙げ始めれば枚挙にいとまがない。

その中で今回引用したいのは「緑色の赤ん坊」である。緑色の赤ん坊とは、漫画『ジョジョの奇妙な冒険 Part6 ストーンオーシャン』に登場するキャラクターである。彼のスタンド能力は、赤ん坊に近づくものの大きさを無限(?)に小さくしていくというもの。そのため最初、主人公徐倫は赤ん坊が巨大化していると錯覚していた。また作中では、アキレスと亀や無限級数を例に、緑色の赤ん坊に到達することが不可能であることを説明している。赤ん坊に近づくにつれ、体が小さくなると相対的に赤ん坊との距離が大きくなっていくからである。

ようするに、大きさ変化系のアイテムはいろいろあれど、「緑色の赤ん坊」はスモールライト等と異なり、大きさと距離に線形関係があるのだ。

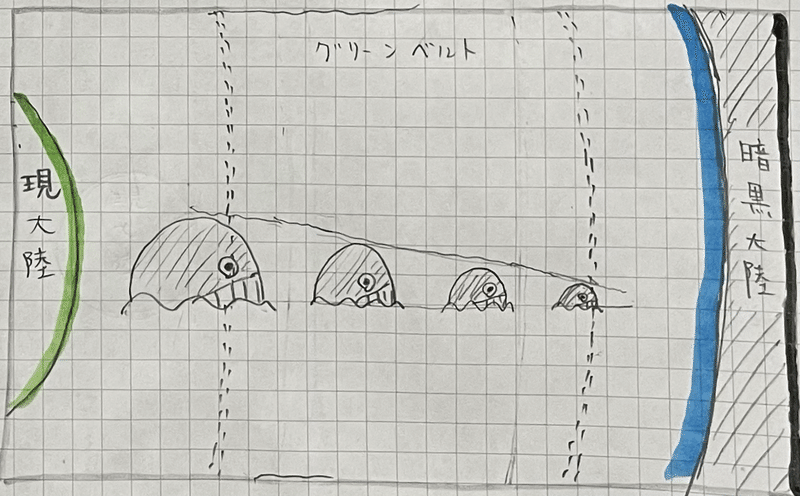

私は、トポロジー変換の逆輸入のため、メビウス湖には、緑色の赤ん坊的作用が働く海域が帯状に存在していると考えた。ここで、この帯状の海域をグリーンベルトとよぶことにする。

私の仮説では、グリーンベルトは現大陸を中心に同心円の帯として存在する。両大陸を行き来するにはスケールの変化は避けられないということである。グリーンベルトを現大陸から暗黒大陸に向かって進むと、距離に比例して物体が縮小していく。つまり暗黒大陸が「大きすぎる」のではなく渡航者が「小さすぎる」のである。

ちなみに作中で一度だけ、無限海と書いてメビウスと読ませているシーンがある(33巻85ページ、ジンのセリフ)。グリーンベルト内では、その航路は無限に延びていくように感じられるからではないだろうか。

また私の考えでは、前述の通りグリーンベルトは帯状をしている。スケール変化の影響を受ける海域には始まりと終わりがあるということである。でなければ、暗黒大陸の深部に向かうものは無限に小さくなってしまう。そしてグリーンベルトの現大陸側の境界、すなわち縮小が始まるスタート地点を指して、限界海境線と言っているのではないか。海域に門番を設け、明確な線引きがされているのもうなづける。

さて、このようにして辿り着いた"大きすぎる"暗黒大陸。この「大きすぎる」を描写したシーンのひとつに、ネテロが目撃した巨大生物たちの捕食の場面がある。

このページは、点描のような繊細なタッチで執拗なまでに描き込まれていたが、偶然ではない。ネテロたちから見れば巨大だが、読者にしてみればミクロな世界を覗いていたのだ。メタ的表現だったのである。

しかし、このシーンをよく見ると巨大生物に捕食されている生物は、どうやらネテロ(渡航者)たちと同じスケールのようだ。また、巨大生物の中にも、恐竜のような生き物や、それよりさらに巨大な虫のような生き物がいる。一見すると両者とも単純に「大きすぎる」と片付けてしまいがちだが、それぞれの一般的なサイズから見れば、その拡大率は異なっている。これもまたひとつの違和感である。

ここまで渡航者のスケール変化によってなんとか暗黒大陸の巨大さの理由をこじつけてきたが、次項ではこの違和感にも言及しつつ説の補強をしていきたい。

③キメラアントとはなんだったのか

前項では、グリーンベルトにより渡航者にスケール変化が起きているために、相対的に暗黒大陸がとてつもなく大きくなっていることを示した。この仮説を使って、別件の未解決問題を説明したい。説の補強である。

HUNTER×HUNTER屈指の人気章、蟻編。

「一番好きな章はなに?」

「ただし蟻編以外で」

ここまでをワンセンテンスにしないと質問が成り立たない。殿堂入りの章である。

この章の始まりは、不明生物が傷を負った姿で海辺に漂着するところから始まる。生物学者らの同定によれば、これはキメラアントという昆虫らしい。ただし、その大きさは一般に知られるものよりはるかに巨大である。普通であれば、カマキリほどのサイズの昆虫のようだが、この個体(以下、女王)は2メートルを超えている(さらに人語を解する。がここでは大きさに焦点を置くので割愛。魔獣族・亜人については別の機会に)。1世代での突然変異では説明がつかないスケールの拡大である。それでも、生態や生活環、形態の類似から同種の昆虫であることは納得させられる。

連載当時、この女王、一体どこから流れ着いたのか?それまで何をしていたのか?なぜボロボロなのか?なぜ巨大なのか?なぜ人語を解するのに人間を見たことがないのか?など説明がないままに話は進んでいく。

しかし、やはりここでも私は違和感を抱いていた。当時高校生だった私は何か腑に落ちないモヤモヤを抱きつつも物語が面白すぎてスルーしてきた。時を経て、このモヤモヤに自分なりの答えを出すことができた。

まず、ジンのセリフにより女王が暗黒大陸出身であることが明らかにされた(32巻166ページ)。

人語を解す人型の巨大な昆虫。たしかに未知の世界からの来訪者と言われた方が腑に落ちる。

ではなぜ、"現大陸にも"キメラアントが存在するのか。それも一般的な昆虫サイズで。

つまり、地理的に隔絶された大陸同士に、同じ生物学的ルーツをもつ生き物がいるというのである。ただし、両者の「大きさ」は異なっている。

ここで、現実世界でも同じ事象があるので紹介する。

アフリカ大陸と南アメリカ大陸で同種の化石が発見されることがある。この理由はプレートテクトニクスによってすでに解明されている。プレートテクトニクスとは大陸移動説のことで、かつては陸続きであったひとつの大陸が、プレート移動によって引き離され海を介して隔絶されたというものである。離れた大陸で発見される化石は、この大陸移動の前に生息していた生き物ということになる。

化石の分布から、現在と過去で大陸規模の環境の変化があったことを逆説的に証明したとも言える。

さて、話をHUNTER×HUNTER世界に戻す。

このような大きな環境の変化が過去のどこかの時点で、現大陸・暗黒大陸間で起きたのではないか。大陸移動説では、隔絶した大陸に同種が存在することを説明できる(陸橋説でもよい)。では両者の大きさの違いを説明するのは何か。それは、グリーンベルトの"後天的"発生である。

地球の誕生と同時にグリーンベルトが存在していたわけではなく、後天的に発生したのだとすれば、現大陸と暗黒大陸のスケールのアンバランスがこの時生じたのだといえる。グリーンベルト以前・以後で現大陸と暗黒大陸の大小関係が相対的に逆転したのである。女王が巨大である理由をここに求めるのであれば、下図の時系列が考えられる。

このように、巨大キメラアントの謎をグリーンベルト仮説で説明できた。ひとつの仮説でふたつの事象を説明できることは画期的といってよかろう。

また、前項で提起した違和感、現大陸スケールの生物の存在・巨大生物の拡大率の違い。前者はグリーンベルト以後に暗黒大陸に流れ着いた生物、後者は何らかの方法でグリーンベルトの影響を受けずに持ち込まれた生物、などと考えれば一応の説明はできる。やや弱いが、これも説の補強のひとつとしたい。

[おまけ]

前項での巨大キメラアントの謎の解明と同時に、逆説的にグリーンベルトが何らかのタイミングで後天的に発生したことも示唆された。

では、その原因あるいは理由は?そもそも自然発生なのか?人工物の可能性は?であればその目的は?

矢継ぎ早に脳裏に去来する疑問。しかしここからはテーマが少し変わってくるので深追いはよしておく。今後の研究に期待する。

と言いつつもひとつだけ

ここで思い出してほしいのは"門番"なるものの存在である(34巻172ページなど)。すなわち、何かしらの存在・組織にグリーンベルト(の境界)は管理されているのである。さらにビヨンドのセリフで、人類の祖が暗黒大陸出身であることが示唆されている。であればグリーンベルトが人工物である可能性も否定しきれないのではないか。では、そんなものを作り出す技術とは一体なんなのか…

敬虔なHUNTER×HUNTER読者諸賢はすでにお気付きであろう。GI(グリードアイランド)を生み出したものが何だったのかも思い出してほしい。

■あとがき

本仮説では、トポロジーと緑色の赤ん坊的作用によって暗黒大陸の巨大さの説明を試みた。その結果、現大陸と暗黒大陸の包含関係と大小関係が逆転するという結論に至った。これを図に表すと以下のようである。実際には暗黒大陸はどこかの海域に浮かぶ小さな島だったのである。

最後にメビウス湖という名前を改めて眺めてみよう。

メビウスの輪は、表も裏もない図形であり、トポロジー分野の研究対象のひとつである。そんなメビウスをあいだに挟み存在する現大陸と暗黒大陸。ここにスケール変化を許容する何かがあれば、お互いはいよいよ、それぞれのポジションからしかその位置関係を決定できない。お互いが表であり裏である、まさにトポロジー的関係だ。

巨大湖をメビウスと名付けたことが、富樫氏からのヒントだったのだ。

【おことわり】

この考察は私の妄想によるものである。またこの説では、成層圏を突き抜けて成長を続ける世界樹(鉛直方向の巨大化)の説明ができない。他にもいろいろな矛盾があるが、あたかも理屈が通るように都合のよい情報だけを抜き出し、適宜並び替えオチをつけた。そういう遊びである。この点に注意されたい。最後まで読んでいただきありがとうございました。

参考書籍

・HUNTER×HUNTER(1〜36巻、冨樫義博、集英社)

・ジョジョの奇妙な冒険 Part6 ストーンオーシャン(全17巻、荒木飛呂彦、集英社)

・トリセツ・カラダ(海堂尊、宝島社)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?