とどまる思想の社会デザイン論(その1)

01.はじめに

本論は、都市・建築に関する様々な実践を対象にしながら、都市論や設計論だけでなく、それらの背後にある事業計画の成立過程を論じる試みである。

事業の成り立ちを、権利者、行政、企業などの各主体がどのような手段で参加しているかという視点で解きほぐし、それを哲学や人類学の視点を参考にしながら構造化する。同時にそれぞれの成り立ちがどのように変化したかの遷移を捉えることにより、事業の成り立ちを能動的に組み替えるための手法を見出し、より自由な都市・建築の実現を目指す。

まずは、筆者が仕事で関わることがある市街地再開発事業を例として、その事業を推進する過程における気づきを共有するところから始めたい。

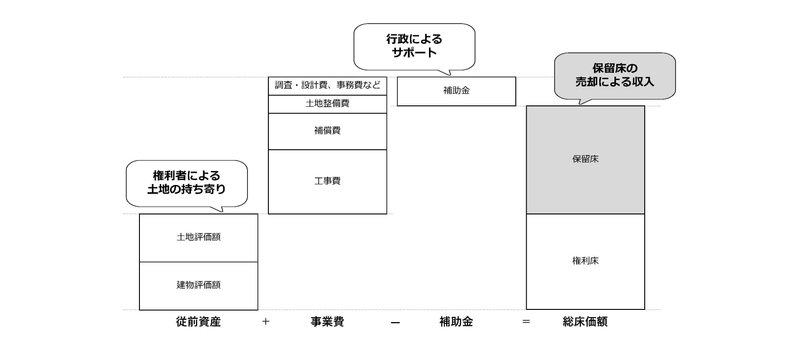

02.自由かどうか

「市街地再開発事業は、権利者、行政、デベロッパーの三方良しであるべき」と教えられたことがある。市街地再開発事業では、対象エリアの権利者が敷地となる土地や建物を持ち寄って組合などを組成して事業主体となり、行政としては災害対応力の強化や不燃化などの公共的な目的を達成するために、補助金などでサポートしながら施行される半公共事業である。その原資は、事業で新たにつくられる保留床をデベロッパーに売却することで収入を得て、調査・設計費や工事費などの支出を賄って事業を成立させることが多くなっている【図1】。つまり市街地再開発事業は権利者、行政およびデベロッパーがそれぞれの方法で事業に参加して推進されていることから、三方良しでないと実現できない。

近年一般的な事業計画のダイアグラム

(筆者作成)

市街地再開発事業に関する統計的な資料★1をみると、2009〜2017年の期間に工事完了した141地区のうち、デベロッパーが参加組合員として事業に参画している地区が128地区(約90%)と多数を占めていることから、上記のような事業スキームが近年一般的になっていると言える。

このような状況は、都市再開発法で定義★2されているような土地の高度利用や公共の福祉を実現するための半公共事業として実施される市街地再開発事業が、保留床の買い手がいなければ事業を実施できないことから、事業成立のための仕組みが逆に可能性を狭めてしまう不自由に陥っているとも言える。

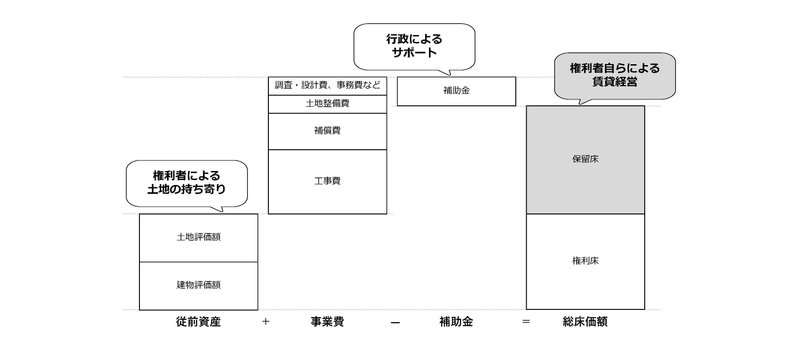

03.手元におく

こうした市街地再開発事業の状況に対するオルタナティブを考えるうえでヒントとなり得る事例として、石川県金沢市の「片町きらら」(片町A地区第一種市街地再開発事業)【図2】を考察したい。この地区の権利者らは、自らの資産を建て直すのだから当然な事だとして、保留床(店舗)を第三者のデベロッパーなどに売却せずに自らが取得して不動産経営をしている★3【図3】。

(出典:株式会社アール・アイ・エー HPより)

事業計画のダイアグラム(筆者作成)

上に挙げたように、デベロッパーに保留床を売却すればその時点で事業費を回収することができる。さらに、権利者によってはいわゆる不労所得を増やすために、自己利用の資産を縮小してオフィス床などの投資用資産を新たに取得するケースも一般的に考えられる。このような場合もデベロッパーにリーシングを委託すれば各種用途の運用ノウハウをいかした安定的な賃料収入が見込めるはずだ。しかし、「片町きらら」の権利者のようにデベロッパーに頼らないならば、権利者らが自分たちでテナントを呼んで来られないと賃料収入が途絶えて、先行投資した事業費を回収できなくなるリスクを抱えることになる。

一方でこのようなリスクをとる代わりに、施設構成と保留床処分金とのバランスを権利者の裁量でコントロールすることができている。例えば保留床として住宅を整備してその売却益で事業費を賄うことも検討されたが、権利者が重視する店舗部分のプランを阻害することから棄却され、施設構成に自由度が増したことから権利者が求める用途と面積を設定し、さらに適正な工事費や工期となるようにバランスを調整することが容易になり、結果としては許容容積率以下にダウンサイジングされた建築となっている。

これは身の丈に合った規模に抑えたということだけではなく、将来的な建替えの選択肢が増えるし、かつてのリーマンショックなどのような経済的な影響を最小限にした合理的な事業計画だとも考えられる。また、より良い施設の状態を維持して継続的な賃料収入を得ることを、権利者自らが直接的に考えて動いている。事業全体としては行政からのサポートもあるが、このようにリスクをとりながらも自らでコントロールする範囲を広げる権利者の覚悟と強い主体性があったからこそこの事例は実現できたのだし、近年の市街地再開発事業とは一線を画す独自性が強い事業計画になっている。

むしろ、保留床をデベロッパーに売却して収入を得る市街地再開発事業のスキームはバブル期以降に一般化したもので、それ以前では「片町きらら」のように権利者らが会社を設立するなどして自らで資産を管理・運用するスキームや、百貨店など保留床を自らで利用する企業へ売却するスキームが一般的であり★4、いまの当たり前の方が今後は少数派となることも考えられる。

04.とどまる思想

市街地再開発事業の事例を見て感じるのは、権利者、行政および企業らによる事業の成立要素を解きほぐして考えたときに、まずそれぞれの参加手法の組み合わせ方によってその事業の特徴を理解できるという、認識方法についての気づきがひとつある。この認識方法については、次回に、さらなる事例分析のために他分野からの補助線を導入し、事業計画の成り立ちの整理とそこからどう変化してきたかを動態的に捉えたい。

また、事業を成り立たせるにあたって自分でコントロールする範囲を広げていくことは、リスクをとることになるのと同時に自由な範囲を広げることにもなっているという事が、もうひとつの気づきだ。このように、物事のコントロールを第三者に委託せずに、手元にとどめておく考え方を仮に「とどまる思想」と名付けたい。次々回では、市街地再開発事業に限らず、文化財の保存・活用などの様々な都市・建築の実践へと敷衍しながら、最後は建築が事業の成り立ちに影響を及ぼす事例を確認する。

そして、全体としては「とどまる思想」の正体をさらに具体化していくとともに、積極的に事業計画を組み換える方法論を「社会デザイン論」と言い換えながらとりまとめる。

―

注

★1 全国市街地再開発協会 企画・編集,『日本の都市再開発: 市街地再開発事業の全記録 8』,全国市街地再開発協会,2019

★2 都市再開発法,第1条

★3 木島一宣、登根哲生,「ダウンサイジング型事業による中心商店街新陳代謝方策の一考察~地権者がまちづくりの一員として事業を担った片町A地区を通じて~」,『再開発研究№33』一般社団法人再開発コーディネーター協会,2017

★4 全国市街地再開発協会 企画・編集,『日本の都市再開発: 市街地再開発事業の全記録 3』,全国市街地再開発協会,1991によると、1985年から1989年の期間に工事完了した77地区においては、参加組合員にデベロッパーが参画している地区は9地区(約12%)であることから、バブル期前はデベロッパーが参加組合員になることは一般的では無かったと考えられる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?