「教室の蚕を逃したのは僕です。そうすれば自由になれると思ったんです」

「それでは、二人一組になってください」

三十一人の教室に先生の声が響く。途端に周りで席を立つ足音と楽しそうな話し声がする。

僕はいつも通り事が過ぎ去るのを待つ。新しく書かれたであろう机の文字に、今では何も感じなくなっていることに気づいた。

「組めましたか?それでは、今から授業の内容を発表しますね」

もう僕は動かない。喋ろうとしない。どこかの組に入れてもらおうとも思わない。

僕はこの教室の「みんな」に含まれないから。

そして助けを求めようとしない。気付かれようとしない。救われたいとも思わない。

僕の声は先生に「聞こえない」から。

比較的晩年の子として生まれた僕は保育園に通うことになった。その頃の記憶といえば、正門に向かう長い長い坂道の景色と、じゃあねと手を振る母の姿だった。

父はよく働く人だった。絵を描くことはないがそれに携わる仕事をしているらしく、一日中仕事部屋にこもってはパソコンと向き合っていた。部屋を出てきて喜ぶ僕を見ると、父はよく「お前も絵を描きなさい」と言った。僕以外の兄弟は絵を描くことに興味がないようだった。そしてこうも言った。「お前は“ちゃんと”絵を描く人になりなさい」と。

母は面倒見のいい人だった。僕が初めて自分の名前を書いた日や、初めて保育園から帰る日の記憶にはいつも母の嬉しそうな笑顔があった。けれど少しだけ家族の支えが必要な兄がいた我が家では、次第に母は兄に付き添う場面が増え、僕は一人の時間が増えていった。

別に誰のことを憎んでもいない。父のことも母のことも兄のことも僕は家族として好いている。

ただ、胸の奥の方に一人で立ち尽くす少年がいるだけだ。

そんなある日、クラスの誰かが片付けずにいったであろう真っ白な紙と色とりどりの鉛筆を見つけた。机に散らばった中から試しに一色、自分の名前にまつわる色を取り紙に走らせてみた。名前でもないなんでもない一本の線が、僕にはなぜだかとても神聖なものに感じられ、そこから沢山の線を生んでいった。手が疲れ鉛筆を置く頃には目の前に桜が咲き乱れ、初めてここに来る坂道を母と歩いた時の景色があった。

家に帰り出来上がったそれを母に見せると、久しぶりに、本当に久しぶりに嬉しそうなあの笑顔が見れた。僕は途端に嬉しくなって、初めて父の仕事部屋の扉を叩き同じように絵を見せた。父は黙って頭を二回撫でてくれた。

それからというもの、家でも保育園でも僕は絵を描き続けた。想像上の空、想像上の海、想像上の家、想像上の食卓、想像上の世界、想像上の春。

初めて絵を見せた時のように母が笑うことはなくとも、父の手に触れられることはなくとも、僕は毎日紙に線を走らせた。だってこれが喜ばれる方法なんだから。これが頭を撫でられる方法なんだから。これが世界に認められる方法なんだから。

これが愛される方法なんだから。

結局その哀しい習慣は、小学生になった今も続いている。

「今から皆さんには、この生き物を育ててもらいます」

そう言うと先生はダンボールの箱を取り出し、教卓の上に開けて見せた。一斉に群がるクラスメイトからは歓声や悲鳴の入り混じる甲高い声が聞こえた。

「名前は蚕と言います。大切に育てましょうね」

その時の僕は、その生き物が生まれてきた意味を、物語の結末を知らなかった。先生はちゃんと話していたのかもしれない。でも僕の耳は教室に響く音を意味のある言葉として認識することができなかった。

初めて僕から離れない、僕だけを見てくれる命がそこにいたから。

翌日から朝の餌やりや合間の観察、糞の掃除を僕はサボることなく行った。他のクラスメイトたちは二人一組だから半分の手間で済むのだろうが、別に羨ましいとは思わなかった。この子の面倒は僕が全部したかった。

小さく健気な命の成長に合わせるように、僕の絵のスキルも成長していった。毎日のように窓の外のみんなを、夢の中の家族を描いていった。気づいた頃には僕は学校で少しだけ注目される「絵の上手い子」になり、授業で描いた絵が美術教師の推薦のもと区の美術館に展示されることになった。

そうやって少しづつ、僕は世界と手を取り合い始めていた。

美術館に訪れたのは日曜日で、沢山の人が自分の絵を大層興味深そうに眺める様子は子供ながらに胸が昂るものがあった。

きっとこんな風に生きていけたら素敵なんだろうな、と思った。

帰りのバスの中、最後尾の席で父が珍しく自分の話をしてくれたことを覚えている。

夕焼けの綺麗な日だった。

「お父さんはな、昔漫画家になりたかったんだ。自慢じゃないけど卒業アルバムの表紙も文集の挿絵も、全部お父さんが描いた。中学に上がってからもある程度上手い奴はいたが、自分よりも上手な絵を描く奴はいなかった。高校生になる頃にはいよいよ有名な漫画家の弟子になった。これだ、って思ったよ。これが俺の生まれてきた意味なんだ、って」

ふいに乗客の誰かが降車ボタンを押す。

「そして、こうも思ってしまったんだ」

バスがゆっくりと停留所に止まる。

「こんなもんか、って」

翌日、いつものように虫かごの様子を見に行くと僕の蚕は変わらずクワの葉を食べていた。けれど周りの蚕の様子は一変していた。

殆どが、その身を白い卵のようなもので覆っていた。

何が起きたのかわからない僕を尻目に、朝の教卓に立った先生は「おめでとうございます」と言った。そして僕は、ようやくそこで知った。

蚕という虫は、繭を作るために生きているということ。

蚕という虫は、人間のために作られた生き物だということ。

蚕という虫は、家畜であり未来のない命だということ。

白く透き通った体が、途端に美しいものの象徴からか弱いものの暗喩に見えた。

チャイムが鳴り、ホームルームが終わる。一時間目の移動教室へ向かう途中、図工室の前に昨日美術館で見た絵が飾られてるのを見つけた。

僕が描いた蚕の絵が、真っ二つに破かれていた。

辺りを見回す。すると、廊下の遠くの方に何人かが走っていくのが見えた。ひどく楽しそうな声がこだましていた。

なぜだか、父の大きな手の温もりと、夕焼けに染まるくたびれた横顔を思い出した。

その日から、僕は絵を描くことをやめた。

そして、教室の蚕を逃した。

蚕を逃したのは僕です

教室の蚕を逃したのは僕です

そうすれば自由になれると思ったんです

愛してしまったそれに仕えるため

今日も作り続けるだけの命なんです

僕なんて

生き延びてしまったコンプレックスの羽根たたんで

そつなく生きてるフリするんです

あと何回死ぬまで痛むだろう 何回死ぬまでさよならがあるだろう

もうあと何回死ぬまで死にたいと思うだろう 思えばいいんだろう

飛べない羽根揺らし空を夢見てる

その物語が悲劇だとしても

未来ない蚕は過去が全てなんだ

君の思い出が全てなんだ

死にたくないし生きたくもないんだ

"世界の誰か"にならなきゃ駄目なんだ

でも飛べない虫に育ったものだから

遠くへ運んでくれる風を待ってる

君が歌えば全部音楽になる

君が泣けばそれも音楽になる

僕が歌ってみても音楽にはならない

いくら叫んだって音楽になれないよ

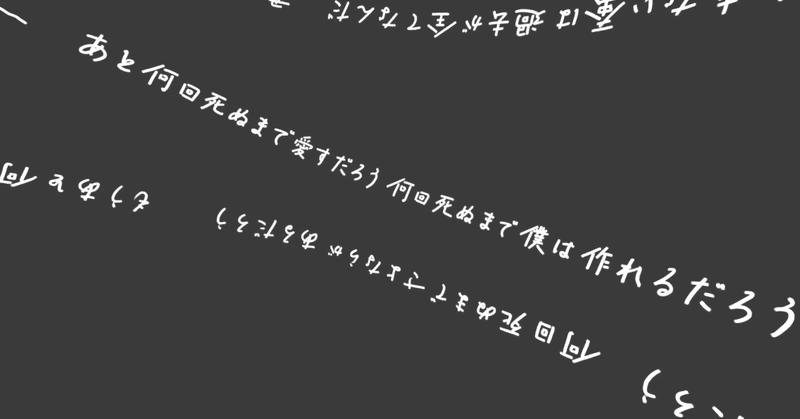

あと何回死ぬまで愛すだろう 何回死ぬまで僕は作れるだろう

もうあと何回死ぬまで死ぬくらい君のことを夢見るんだろう

誰かを言葉に、誰かを音楽に、誰かを愛するこの気持ちは

誰にも言葉に、誰にも音楽にされない命だから

帰る場所を探し這いつくばってる

その結末が歌になれずとも

意味を持ち死にたい それも叶わないなら

生きて愛されたかったよ

僕なんかでも

コトハ「蚕を逃したのは僕です」Music Video

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?